平成20年9月4日 大阪市長会見要旨

【経費削減の取組み(素案)について】

皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。

前回の会見の場で、お約束させていただきましたけれども、ようやく本日、私の『市政運営の基本方針』の第一弾としまして、市政改革の柱であります『経費削減の取組み(素案)』を提示させていただく運びとなりました。

今回、素案では、市政改革マニフェストの計画期間である平成22年度までの財政収支の均衡を達成した上で、さらに平成29年度までの財政収支を展望いたしまして、平成23年度以降29年度までの収支不足についても、継続した人件費の抑制に取り組むことによりまして、長期を見据えた対応のめどを立てたと言えると思っております。

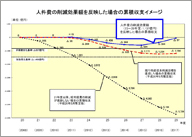

まず、これをご覧いただきたいと思います。

これは、人件費の削減効果をグラフで表したものでございますけれども、本市財政の健全化を図って、そして『元気な大阪』をつくっていきたいというふうに常々言っておりますけれども、平成23年度以降29年度に至るまでの収支不足への対応にめどを立てるということを第一義に考えました。

6月に発表させていただきました中期的な財政収支概算によりますと、もし市政改革マニフェストが来年度以降、進展しない場合、この黒の点線になりますけれども、黒の点線で表しておりますように、平成29年には5,726億円の収支不足をきたすことになるわけです。こうした事態を避けるために、まず、赤の点線でございますけれども、赤の点線は21年度、22年度と、市政改革マニフェスト目標を達成した場合の図ですが、これは、平成26年度になりますと、ご覧のように、早期健全化基準を、これは837億円分の収支不足で、早期健全化基準というラインが引いておりますけれども、この早期健全化基準を下回ってしまい、平成28年度には、最大1,200億円を越える累積赤字があるということを先日も発表をいたしました。こうした事態を避けるために、今回、人件費のさらなる削減を提示させていただいた次第です。平成21年度から29年度まで、一番、このグラフの右の方にいくわけですが、その人件費削減の累計ということになりますと、およそ2,900億円を予定しております。この結果、青線、一番上の線ですが、青線で示しておりますように、平成29年度には概ね収支が均衡するということになりました。大阪の発展のために、財政基盤が確立できると考えております。これがグラフのご説明です。

次に、『施策・事業の見直し』についてでございますけれども、現在の社会環境に照らしまして、すべての事業の精査、点検を行い、真に必要な施策や事業は守りつつ経費の削減を行いました。

『制度本来の趣旨が意義を失っているのではないか』『受益と負担の関係が適正かどうか』といった観点から多角的に見つめ直しまして、持続可能な制度として維持・継続を図るために、利用実態を十分勘案して、見直すべき部分は見直し、守るべきものは守ったと考えております。

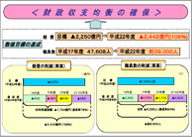

次に、この図でございますけれども、今回、収支見通しに織り込みました市政改革マニフェストの計画期間であります平成22年度までの経費の削減と、職員数の削減、この全体状況をまとめたのが図ですが、こちら(左側)が経費の削減の内容です。こちら(右側)は職員数の削減の内容になります。経費の削減についてでございますが、市政改革基本方針で掲げた2,250億円、この削減目標に対しまして、2,442億円の削減を見込んでおり、達成率は109%ということになります。右側の方で、職員数の削減でございますけれども、7,000人の削減目標に対しまして、今回の素案では8,800人の削減を行い、平成22年度の段階で職員数はおよそ39,000人にまで到達できる見込みとなりました。

人件費の抑制が平成29年度までと長期にわたるわけで、職員には、本当に長い期間にわたる痛みを求めることになるわけでございますが、現在、大阪市が置かれている厳しい財政状況を理解してもらって、すべては、大阪を、今の世代はもちろん次の世代に対しましても、誰もが「すばらしいまち」であると、胸を張って言えるようにしたいという思いを絶えず言い続けております。そういう気持ちから、この思いを職員のみんなにも共有してもらって、私と一緒にがんばってほしいというメッセージを発していきたいと、こういうふうに思います。

以上が、『経費削減の取組み』の概要でございます。これは今後の議論のたたき台でありますけれども、この4月28日に経費削減プロジェクトチームを立ち上げまして、この間、本当に細かい点に至るまで、いろいろと精査をしてくれました。4カ月間、大阪市政の今後を考えて、厳しい議論を重ねて取りまとめたもので、私は高く評価しております。それと同時に、これをやり遂げなければならないという強い思いでもあります。

今後は、この素案につきまして、広く市民の皆さんのご意見をお聞きし、さらには、市会においても十分に議論していただいた上で、順次、平成21年度あるいは22年度予算に反映させていきたいと考えております。

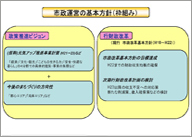

次に、市政運営の大きな基本方針の全体像をちょっとご説明しようと思います。今回の経費削減を踏まえまして、行財政改革の目標達成に向け、これを強力に進めていきたいという思いをこの図にいたしました。行財政改革、これで終わりやというわけではありません。将来的にも安定した財政運営を行うために、財政基盤の構築に向けて継続的な取組みを行っていきたいと思っております。しかし、これが行財政改革の内容、柱でございますけれども、私が進めようとしております市政運営の全体像、経費削減というだけではありません。市民協働を軸に、施策の進め方と組織のあり方を、もういっぺん見つめ直してみたいと思っておりますし、そうしなければならないと思っております。単に経費削減のみならず、行政の『質』を追及したい、『質』の転換を図る方向を考えたいというふうに思っております。そのために、新たに神野教授をはじめとする外部委員で構成します次期改革のための委員会を設置しまして、平成23年度以降の『次期行財政改革計画』ですが、この策定に向けた検討を行ってまいります。

そして、道州制の議論がされる中で、大都市がいったいどうあるべきなのかということにつきましても、これまで、『スーパー政令市』という言葉を使っておりますけれども、その概念や言葉にこだわらず、外部委員の方々の意見も伺いながら、明らかに、像を結んでいきたいというふうに思っております。

こちら(左側)でございます、政策推進ビジョンでございますけれども、すでに4つの部会、『経済』、それから『文化・観光』、『こどもの生きる力』『安全・快適な暮らし』、この4つの部会で、委員会におきまして、本当に活発な議論を重ねていただいております。未来につながる施策を厳選しました『元気アップ推進事業計画』というものを策定していきたいというふうに思っております。そして、それにプラスして、今後のまちづくりの方向性を具体的に出すためにも、常々申しておりますように、咲洲プロジェクトをはじめとする、今までにあるまちについても、もう一度、そのまちづくりを考え直してみたいというふうに思っております。この全体、すべてが、私がめざす『元気な大阪』の実現に向けての取組みでありまして、この取組みの第一歩となります『経費削減の取組み(素案)』の実行が、私にとっての課せられた使命であるというふうに認識しております。

外部から市長が来るという、そういう経験をほとんど(してこなかった)というよりも、初めてしている今の大阪市の現状でございますけれども、この間、いろんな壁や障害というものにぶち当たるたんびに、「何とか、それを乗り越えて、明るい大阪、元気な大阪をつくりたい」と思っておりましたが、その自分の思いを、今回の経費削減プロジェクトチームも、しっかりと汲み取ってくれたという思いが、私はしております。今回、先週、この予告をいたしまして、この一週間、いろいろとまた、すり合わせであるとか、意見を交わすこともあるよということを申しておりましたけれども、いろんな会議の席でかなり激論も交わしました。今回、こういう形で、素案としてお出しすることができたんですが、何とか、これを皆さんに伝えていただき、あるいは市民の皆さんにご理解いただき、そして職員のみんなにも理解してもらって、大阪市がなんでこんな状況になってしまったんや、情報がほとんど出ない時代があったり、あるいは国の施策に踊らされて、公共投資にどんどんお金をつぎ込んでしまったというような、反省とかですね、それを全部含めた中で、いったん、29年度までの大きな絵を書かせていただいたので、ここを乗り切れば大阪は明るく元気なまちづくりの基礎、まぁ、これ自体もその基礎づくりのため、というふうに、私、思っておりますけれども、その基礎づくりのための素案ができたということを、今日、こういう形で発表できることを、嬉しく思っております。是非、皆さんには、活発な議論をお願いしたいと思っておりますし、いろんな議論があって、本当に大都市大阪、大きなまち大阪、日本の中でこれだけいろいろな機能を持って、そして、いろいろなサービスをやってきて、このまちが今、置かれている現状をきちんと分析した上で、日本の中で、これだけ何もかもある大阪市が、今後どうなるかっていうのは、きっと大きな注目を集めると思います。そういう意味でも、先日、横浜市と、そして名古屋市と、3都市で、これからの大都市問題を考えようというその研究会を立ち上げるということを総務省で報告もいたしましたが、総務大臣にも報告をさせていただきましたが、その役割をやっぱり大阪市が担っていかないといけない、これからの日本の中でのまちづくり、一番住民に近いところで、どういったまちをつくっていくのかということを、きちんと財政状況に見合った形、あるいは今後の財政状況を改善する動きをしていく中で、それは元気づくりということにつながるわけですが、描きだしていきたいというのが私の強い思いでございます。どうぞよろしくお願いします。

質疑応答前回の会見の場で、お約束させていただきましたけれども、ようやく本日、私の『市政運営の基本方針』の第一弾としまして、市政改革の柱であります『経費削減の取組み(素案)』を提示させていただく運びとなりました。

今回、素案では、市政改革マニフェストの計画期間である平成22年度までの財政収支の均衡を達成した上で、さらに平成29年度までの財政収支を展望いたしまして、平成23年度以降29年度までの収支不足についても、継続した人件費の抑制に取り組むことによりまして、長期を見据えた対応のめどを立てたと言えると思っております。

『人件費の削減効果額を反映した場合の累積収支イメージ』(PDF:46KB) |

6月に発表させていただきました中期的な財政収支概算によりますと、もし市政改革マニフェストが来年度以降、進展しない場合、この黒の点線になりますけれども、黒の点線で表しておりますように、平成29年には5,726億円の収支不足をきたすことになるわけです。こうした事態を避けるために、まず、赤の点線でございますけれども、赤の点線は21年度、22年度と、市政改革マニフェスト目標を達成した場合の図ですが、これは、平成26年度になりますと、ご覧のように、早期健全化基準を、これは837億円分の収支不足で、早期健全化基準というラインが引いておりますけれども、この早期健全化基準を下回ってしまい、平成28年度には、最大1,200億円を越える累積赤字があるということを先日も発表をいたしました。こうした事態を避けるために、今回、人件費のさらなる削減を提示させていただいた次第です。平成21年度から29年度まで、一番、このグラフの右の方にいくわけですが、その人件費削減の累計ということになりますと、およそ2,900億円を予定しております。この結果、青線、一番上の線ですが、青線で示しておりますように、平成29年度には概ね収支が均衡するということになりました。大阪の発展のために、財政基盤が確立できると考えております。これがグラフのご説明です。

次に、『施策・事業の見直し』についてでございますけれども、現在の社会環境に照らしまして、すべての事業の精査、点検を行い、真に必要な施策や事業は守りつつ経費の削減を行いました。

『制度本来の趣旨が意義を失っているのではないか』『受益と負担の関係が適正かどうか』といった観点から多角的に見つめ直しまして、持続可能な制度として維持・継続を図るために、利用実態を十分勘案して、見直すべき部分は見直し、守るべきものは守ったと考えております。

『財政収支均衡の確保(PDF:49KB)』 |

人件費の抑制が平成29年度までと長期にわたるわけで、職員には、本当に長い期間にわたる痛みを求めることになるわけでございますが、現在、大阪市が置かれている厳しい財政状況を理解してもらって、すべては、大阪を、今の世代はもちろん次の世代に対しましても、誰もが「すばらしいまち」であると、胸を張って言えるようにしたいという思いを絶えず言い続けております。そういう気持ちから、この思いを職員のみんなにも共有してもらって、私と一緒にがんばってほしいというメッセージを発していきたいと、こういうふうに思います。

以上が、『経費削減の取組み』の概要でございます。これは今後の議論のたたき台でありますけれども、この4月28日に経費削減プロジェクトチームを立ち上げまして、この間、本当に細かい点に至るまで、いろいろと精査をしてくれました。4カ月間、大阪市政の今後を考えて、厳しい議論を重ねて取りまとめたもので、私は高く評価しております。それと同時に、これをやり遂げなければならないという強い思いでもあります。

今後は、この素案につきまして、広く市民の皆さんのご意見をお聞きし、さらには、市会においても十分に議論していただいた上で、順次、平成21年度あるいは22年度予算に反映させていきたいと考えております。

『市政運営の基本方針(枠組み)』(PDF:14KB) |

そして、道州制の議論がされる中で、大都市がいったいどうあるべきなのかということにつきましても、これまで、『スーパー政令市』という言葉を使っておりますけれども、その概念や言葉にこだわらず、外部委員の方々の意見も伺いながら、明らかに、像を結んでいきたいというふうに思っております。

こちら(左側)でございます、政策推進ビジョンでございますけれども、すでに4つの部会、『経済』、それから『文化・観光』、『こどもの生きる力』『安全・快適な暮らし』、この4つの部会で、委員会におきまして、本当に活発な議論を重ねていただいております。未来につながる施策を厳選しました『元気アップ推進事業計画』というものを策定していきたいというふうに思っております。そして、それにプラスして、今後のまちづくりの方向性を具体的に出すためにも、常々申しておりますように、咲洲プロジェクトをはじめとする、今までにあるまちについても、もう一度、そのまちづくりを考え直してみたいというふうに思っております。この全体、すべてが、私がめざす『元気な大阪』の実現に向けての取組みでありまして、この取組みの第一歩となります『経費削減の取組み(素案)』の実行が、私にとっての課せられた使命であるというふうに認識しております。

外部から市長が来るという、そういう経験をほとんど(してこなかった)というよりも、初めてしている今の大阪市の現状でございますけれども、この間、いろんな壁や障害というものにぶち当たるたんびに、「何とか、それを乗り越えて、明るい大阪、元気な大阪をつくりたい」と思っておりましたが、その自分の思いを、今回の経費削減プロジェクトチームも、しっかりと汲み取ってくれたという思いが、私はしております。今回、先週、この予告をいたしまして、この一週間、いろいろとまた、すり合わせであるとか、意見を交わすこともあるよということを申しておりましたけれども、いろんな会議の席でかなり激論も交わしました。今回、こういう形で、素案としてお出しすることができたんですが、何とか、これを皆さんに伝えていただき、あるいは市民の皆さんにご理解いただき、そして職員のみんなにも理解してもらって、大阪市がなんでこんな状況になってしまったんや、情報がほとんど出ない時代があったり、あるいは国の施策に踊らされて、公共投資にどんどんお金をつぎ込んでしまったというような、反省とかですね、それを全部含めた中で、いったん、29年度までの大きな絵を書かせていただいたので、ここを乗り切れば大阪は明るく元気なまちづくりの基礎、まぁ、これ自体もその基礎づくりのため、というふうに、私、思っておりますけれども、その基礎づくりのための素案ができたということを、今日、こういう形で発表できることを、嬉しく思っております。是非、皆さんには、活発な議論をお願いしたいと思っておりますし、いろんな議論があって、本当に大都市大阪、大きなまち大阪、日本の中でこれだけいろいろな機能を持って、そして、いろいろなサービスをやってきて、このまちが今、置かれている現状をきちんと分析した上で、日本の中で、これだけ何もかもある大阪市が、今後どうなるかっていうのは、きっと大きな注目を集めると思います。そういう意味でも、先日、横浜市と、そして名古屋市と、3都市で、これからの大都市問題を考えようというその研究会を立ち上げるということを総務省で報告もいたしましたが、総務大臣にも報告をさせていただきましたが、その役割をやっぱり大阪市が担っていかないといけない、これからの日本の中でのまちづくり、一番住民に近いところで、どういったまちをつくっていくのかということを、きちんと財政状況に見合った形、あるいは今後の財政状況を改善する動きをしていく中で、それは元気づくりということにつながるわけですが、描きだしていきたいというのが私の強い思いでございます。どうぞよろしくお願いします。

記者

今回の行財政改革の方針につきまして、2点お伺いしたいことがあります。まず一つは、この削減案で平松市長の独自のカラーというのは、どういうところで出ているかということ。もう一つは、今回、削減案の中で高齢者の敬老乗車券の有料化、あるいは下水道整備の補助金というのが削減されるということで、例えば、高齢者、住民サービスへの影響ということについて、平松市長はどのように考えておられるか、お伺いします。

市長

ありがとうございます。カラーということですが、今回の削減案に対するカラーといいますと、やはり、「今ある全ての情報をきちんと整理してお話をしたい、直接お話をしたい」というのが、私が市役所に入ってからずっと(言い)続けている姿勢でございますので、その延長線上でございます。自分なりの色というものは出たと思います。今まで例えば、これはもう議論の対象になるからとか、あるいは大きな反対等も起きるかもしれないからみたいなことで、議論もしなかった部分はきっとあったと思います。「それをどんどん出していきましょう」と。「それほど大阪市の財政も、やはり厳しいんだということをきっちり認識してください」というのをはっきりと言っております。その上で、私自身は絶えず言っておりますのは、「切る一方だけでええんか」と。確かに、例えば、高齢者の優待パスの問題でございますけれども、この制度、ICカードが去年の9月に導入されて、10月から実施されております。そのデータがずっと積み重なってきておりますが、これは昭和48年から70歳を対象にやってきた制度でございますけれども、そのデータを見るにつれ、制度疲労を起こしていることはないかとか、あるいは現時点で大阪市だけが、無条件で70歳になった方には無料のパスをお渡ししている。大阪市だけなんです。日本中を見渡しても、政令市を見渡してもね。それがこの財政難を言っている大阪市にとって、果たしてふさわしいのかどうか。「じゃ、何を残すねん」と考えた時に、やはり、使用限度額を設けると。5千円というのを一応の基準にしているのですが、月に5千円、年間6万円というものを出しました。なぜその数字になったかというと、この1年間、まだ完全に1年は経っていないのですが、あと1ヶ月ぐらいのデータでございますので、これは統計的にだいたい類推できるであろうということで考えましたら、80%を超える人が5千円以内の使用実績であるということです。そういったことから、一歩踏み込みたいということになりました。今のままいきますと、今で確か、31万人ぐらいの方が受給対象になっていると思うのですが、当初、この制度が始まった昭和48年には9万3,100人の対象だったのです。このままいくと、近々、50万人を超えるというような実態があって、この財政の状況でそれを維持できるのかと。今のままで維持できるのかを考えると、他の都市とも比べながら、そこを提案したいと思った次第です。ですから、大きな議論は起きると思っています。大きな議論が起き、反対運動も起きると思っていますが、その度に、我々はきちんとデータは全部お出しして、お出しする中で、こういう利用実態がある、そして、本当に弱い人がこれによって、大きな影響を受けるというようなことが具体的に個々出てくれば、その具体的な事案に対して、大阪市はやはり基礎自治体で細かいデータなり、細かい対応ができるところですから、それで対応できないかというふうに思っております。しかし、これもやはり、これからの議論、当然これからの議論の中で戦わされる部分ですから、私としてはやはり、一番弱いところを守るには、今の大阪の財政状況の中で、職員にも痛みを求め、そして、今まで例えば70歳になっても働いてらっしゃる方、収入のある方に、無制限に渡していること自体がいいのかどうかという、大きな議論を是非していただきたいと思いました。

記者

先ほどの話に関連するのですが、市民サービスにかかわることで、それを現在受けられている方に向けて、市長からのメッセージをお願いします。

市長

これはお出ししないといけないと思います。やはりいろんな形で。今、大阪市が置かれている現状、皆さんにもご説明申し上げましたような財政状況の見通し等を考えて、それから、健全化基準を守りたいとか、財政再生団体になるとどうなるんだ、みたいなことも含めて、きちんと大阪市が置かれている状況、現状をお知らせした上で、他都市との比較等もしながら。大阪市が本当に経済的に豊かで、幾らでも黒字があって、堂々といろんなサービスをやれた時代がきっとあったんだと思います。それを、財政状況が悪くなってきたにもかかわらず、見直しができなかった部分が残っているのではないかという気がします。やはり、必要な、福祉に近いサービスというものは、私は残したいという気持ちを絶えず言っております。ですから、それを具体的にお示ししながら、理解を得ていきたい。その方向で議論をお待ちしている。そのためにはやはり、こちらからきちんと情報をお出しし、あるいは、「今まで受けていたのに受けられへんのは何でや」という方に対しては、きちんとその方向性をご説明しないといけないと思っております。

記者

今回の削減案、全体としては、目標の達成率109%となっているのですが、経常経費を見ますと93%に留まっていることに関してはどのようにお考えでしょうか。

市長

経常経費の削減に関しては、確かに、おっしゃるように93%、確か840億円。目標の900億円に対して840億円で、60億円足らずという状況になっています。経常経費というのは、いわゆる物件費とそれから人件費ということになるわけですが、精査に精査を重ねた結果、現時点でお示しできる額が、その93%という額であると思っております。もちろん「全体で2,440億円削減して、2,250億の目標は達したではないか」と言うのではなくて、前に市会の答弁の中でも900億円という目標は守りたいというふうに、申しております。ですから、今後21年度、22年度で、まだまだ見直しが出来る項目が出てくるかもしれません。その精査をしたいと思っています。ですから、900億円の目標を取り下げたということではございませんが、今回の経費削減プロジュクトチーム、4ヶ月懸命にいろいろなものを精査した現段階では、ちょっと届いていないという現状であるということは確かでございます。

記者

経費削減ではなくて、市民サービスの方に戻りたいのですが、今回、市民の生活に極めて影響が大きいと思われる事業、それを市長が具体的にどういうものを考えておられるのか、どういうものを意識しておられたのか、守るべきものは守ったとおっしゃいますが、それは具体的にどの事業を指しておられるのか、具体的に数件挙げてもらえますか。

市長

やはり一番議論が起きるであろうと思われるのは、先ほども話になりましたが、敬老優待パスだと私は思っております。これを今のまま続けていいのかという議論はさっき申しましたとおりです。その一方で、やはり移動の自由、高齢者の移動の自由であるとか、そういう部分は是非残したいという思いと、それと応分の受益と負担の適正化ということを考えていきました。ですから、全廃するわけではないのです。なおかつ、大阪市が他の都市よりも、本当にすごいサービスをやってきた実態はあるのですが、今の財政状況からそれを続けることが無理であろうという判断をしたという部分です。それから、あとですね、いろいろとございますが、やはり、例えば、制度はあって、なおかつ施設が残っていて、その施設自体がこのまま続けていくと、さらには老朽化が厳しくて、老朽化がひどくて、持っていること自体が、かなりの経費負担になるというようなものを見直しました。それは削減した方でございますけれども、自分の中で、一番象徴的に守ったと言えるのは、やはり敬老パスの制度を守りたいということから見直しに入ったということ。さらには上下水道の減免措置。上下水道の減免措置につきましても、大きな議論が起きると思います。大きな議論が起きて、当然のことだと思います。今まで65歳以上の一人暮らし家庭でありますとか、細かい5つぐらいの分類がありました。その分類に則って、水道の基本料金を減免していた訳でございますが、これも昭和48年にできた制度でございまして、それの精査、見直しをした上で、福祉として残したい。ですから、他都市比較を出すのは卑怯(ひきょう)なような気もするのですが、やはり今、大阪市が置かれている状況を考えますと、巨額の負債を抱えている中で、政令市の中の突出している部分は、やはり精査の対象にせざるを得なかったというのが、私の気持ちであります。精査した中で、全廃するのではないと、これを残す方向で考えて欲しい、残すためにはどうしたらいいのかということで、見てもらった次第です。重度障害者世帯に対する減免措置は残しますし、高齢者世帯でも介護4・5が残る。ひとり親世帯に関しましては、児童扶養手当の受給世帯は減免が残るという形で、ここに大都市比較の表を、今、手元に持っているのですが、これを残したいということで精査しました。

記者

それに関連して、その公表の仕方についての質問です。この素案の公表の仕方。市長は就任以来、市民に分かりやすい形での情報公開することを一番に掲げてこられたと思います。今回のこの資料を市民が見てですね、果たして自分の生活にどういうような影響が及ぼされるのか、この資料を何の説明も受けずに見て分かるとお思いですか。

市長

そのご批判は、私、極めてもっともだと思います。これをこのまま置いて、「これです。どうぞ、見たい人は見てください」で、分かる方は非常に少ないであろうと思います。今日もそういう話になりましたし、それから、今日の会見とは少し離れますが、不適正資金の資料の出し方にしても、まだまだ一考も二考も余地があると。分かりやすい情報というのは、こういう、何でも数字が並んでいるだけの情報ではないだろうというのは、絶えず言っております。記者の皆さんにはじっくりご説明もできるし、こういう形で会見もできますので、お伝えすることができるものの、一般の方にこのまま生で出して、市民の方に生で出していいのかという点については、もういっぺん考えさせていただきたい。

記者

それに関してですね、そういうことがないようにというか、まさにこれ、役所の文書だと思うのですが、これを噛(か)み砕いてですね、さっき説明されたような思いとかも含めて、制度の概要であるとか、そういったものも含めて、市民に分かりやすくしたいということ、そういうために情報公開室というものを作られたというふうに理解しています。今回、そのPT(経費削減プロジェクトチーム)と情報公開室で、そういう発信の仕方を巡って、どのような議論がなされてきたのか、市長でもいいですし、情報公開室長でもいいです、教えてください。

情報公開室長

私ども、市長の官房ということで、政策企画室、市政改革室、情報公開室がございますけれども、適宜連絡を取りながらやっておるところでございます。ただ、今回取りまとめということで、日程的なものもございますので、まず、取りまとめたということを皆様方にご説明しているわけですけれども、確かにご指摘のように、まだ市民の方から見て分かりにくいところというのがございますので、今後、市政改革室等、関係局と調整しながら、市民の方に分かりやすいような形での情報発信に心がけて参りたいと思っております。

市長

私からも一言、言わせていただきますが、本当に、情報公開室がこの4月にできまして、市長官房という言い方が適当かどうか分かりませんが、市政改革室、情報公開室、政策企画室と、この3室を私の直属という形で作ってもらっております。この3室の連絡体制というのは、従前にも増して、できてはいるのですが、やはりなかなか、いざその組み上がったものを見て、「これどういう意味や」と、私が分からない部分もまだまだあるので、何とか変えたいと思っています。今回こういう形で、確かに「数字だけ見たら、分からへんやないか」、あるいは、「もうちょっときちんと整理せなあかんやないか」、「整理はしてあるものの、整理の仕方が悪いがゆえに、なかなか分かりにくい」というケースもあるかと思います。これは市役所のホームページと同じことでございまして、情報は全部置いてあるのですが、どこに何があるのか、あるいはあるものがどういう意味なのか、分からないままであるというのでは、私が常々言っている情報公開には達していません。今回も、そういう意味では達していないと思っていて、申し訳ないとは思いますが、これをお示しいていく上で、そういった点にも留意しながら、ブラッシュアップ(磨きをかける)したものを市民にお見せしたい。そういう形でやらせていただきたいと思いますので、是非よろしくお願いします。

記者

職員の方の給与削減なのですが、5%を9年間ということで、非常に長い期間であるというようなことを市長もおっしゃっておられました。給与削減と言ったら、この間の大阪府の削減が記憶に新しく、橋下知事が直接出てきて、組合と徹夜で交渉するというような場面もあったのですが、市長も、自ら労使交渉に出てこられて、徹夜議論も辞さないという覚悟がおありなのでしょうか。それと、素案全体について、これはまだ議論もあるというようなことはおっしゃっていましたけれども、今のところ、自信を持って出せる案だと思っていらっしゃるのか、よくできていると思っていらっしゃるのか、まだまだと思っていらっしゃるのか、その辺りも含めた全体のご感想。それと、一部、例えば学校維持運営費24億と非常に大きい数字なのですが、これについて、20年度の大体0.2掛けで、「これは削減目標であって、細かい内容は決まっていません」というようなことを、教育委員会はおっしゃっているのですが、「これが果たして本当に精査できているのか」、「外枠だけ決まっている部分があるのではないか」という印象を持っているのですが、その辺りの疑念に答えられるかどうかについてお願いします。

市長

はい。まず、労使交渉ということについてでございますけれども、当然、この案を実行いたしますと、職員に大きな痛みを与えるわけでございますから、職員の組合である労働組合と、お話をしないといけないと思っています。ですから、その会合、交渉というものについては、オープンな場でさせていただきたいと思っております。やはり、今の大阪市が置かれている財政状況とその再建見通しと、さらには先ほどから申しておりますように、必要な部分は残したい、そして、やはり削れるところを削らないと大阪市はもたないんですよというメッセージ、そのメッセージをきちんと職員に説明した上で、話し合いに応じていただきたいというのが、私の気持ちです。それから、素案についてでございますけれども、要は、これだけの経費削減案というのは、種々、細かい部分に渡って、4ヶ月かかって現場の意見を取り入れながら、くみ上げてきたものでございますので、現時点で私は、職員、これをまとめてくれたプロジェクトチームに対しては、「よくやってくれた」という思いとともに、何とかこれを了解していただけるように、説明責任を果たしていかなければならないと。その説明責任の先頭に立つのが、やはり市長であろうという気持ちでございます。 それから、学校維持運営費の細かいその交渉のやり取り。これ、全部で削減項目、いくつありましたっけ。

改革推進担当部長

1,259件です。

市長

1,250件。1,250のすべてについて分かっているわけではございません。全体像でまず見ておりますので、これについては、市政改革室長から答えてもらえますか。

市政改革室長

学校維持運営費でございますけれども、確かに、20年度の128億の予算規模のうち24億を、今後、削減するという案になってございます。ただ、先ほどご質問にもありましたように、確かに、大変大きな削減をこれから教育委員会事務局で頑張ってもらうということなのですが、ちょっと細かい数字の積み上げはお示しできる状態になってございません。今後、効率的な経費の執行でありますとか、管理経費の縮減、全般に努める中で、「これでやると言える」ということを言ってもらっております。

市長

基本スタンスとして、無駄をいかに省くかという部分を重点に、現場から上げてもらっている数字であり、上から一応、『目標値という枠』という意味ではなくて、「全体でこれを達成するためには、これぐらいが必要だ」ということは言ったみたいですが、それを『シーリング』としてかけたわけではないと理解しております。

記者

冒頭で言ってくださったことと重なるかもしれないのですが、給料のカットをせざるを得ない状況になってきて、それをやりたいのだというその思いというのは、いかほどかといいますか、給料カットの方針、考えというのは、平松さんの中で、どれだけの意気込みかといいますか、その辺りをお聞かせください。

市長

はい。経常経費の削減というものが、2,250億の中で、900億見込まれており、なおかつ、この3年間、市政改革を着実に実行してきたにもかかわらず、52%足りない。残り2年間で、52%達成しなければならないという状況の中で、物件費の精査をやり、そしてそれで、とても追いつかないということになった時に、当然、人件費というものがあがってくるということは、この間の市会の答弁や、あるいは記者会見の中で、「聖域とかを設けずに人件費にも取り組んでいく」というふうに言っていた延長線上でございます。ですから、最初のグラフをお見せしましたように、これが実行できると、1200億円足りなくなるという事態を防げますよということで、平成29年度には、財政収支がほぼ均衡するという形になるので、是非、この案に協力してほしいという形で、訴えていきたいと思っています。

記者

2点お伺いしたいのですが、先ほど、公表の仕方ということでちょっと質問がありましたけれども、ちょっと私の記憶があいまいで、ちょっと間違っているかもしれませんが、昨年の市長選挙の時に、交通局の民営化の問題が争点になっていて、市長は公営を維持するという部分を主張なさって、当時、市長ご本人がおっしゃったかどうかは、私は記憶が定かではありませんが、陣営の方々が、「民営化されればパスは無くなるよ」、「やはり公営を維持しないとパスは守れないんだよ」というような主張が展開されていて、私も何人か市民の方にお伺いした中で、そういうことを念頭に置いて、市長に投票された方も実際いらっしゃいました。何て言うんですか、守るために見直したんだという、そういう理由はあると思うのですが、実際、それで市民の方の中には、「ちょっと約束が違うんちゃうか」と言う方もいらっしゃると思いますので、その辺りについてどうお考えかということが1点。それと、またこういうので比較されるのはいやかもしれませんが、橋下知事が、大幅に思い切った削減案を出されて、府民サービスに府もだいぶ切り込まれたにもかかわらずですね、反対が起こった一方で、支持されている方も多いわけですが、市長はこういう、一定、市民サービスにも踏み込んだような案を作られるにあたって、橋下改革の手法といいますか、それについて何か意識されていることがあるのか無いのか。あるいは、それとの違いとか、それと比較して、どういうふうに案を思っていらっしゃるのかということについて、コメントをお願いします。

市長

はい。まずその敬老パス、敬老優待乗車証についてですが、確かに選挙の時に、私、民営化に反対いたしました。拙速な議論がなされており、情報を市民に公開していないので、現時点での民営化には反対すると、いうふうに申しました。それで敬老パスについても、これは大阪市の財産であり、大阪市の財産である市営交通を使っている中で、やはり敬老対策と言いますか、お年寄りに移動していただくその足として使っていただくためには、重要なものであると認識しております。たまたま私が就任した時点の直前から、ICカードに切り替えがされておりまして、その利用実態というものが、具体的な数字となって表れてまいりました。中には、利用実態の中で、月額使用額の一番多い方のデータを見ますと、7万円とか8万円とかあるんですが、これ、確か想定では、年額2万6千円ぐらいで、予算を組んでいたと思います。それで、掛ける人数でその予算を交通局に敬老パスの乗車分だというふうに渡しているわけで、それが81億ぐらいになったんだと思いますけれども、このままいきますと、この利用実態が積み重なっていくと、90億を超える恐れもあり、なおかつさっきも申しましたように、8割を超える方が5千円以内の利用実態であるということを考えた時に、使わない方に渡すことはないですし、なおかつ、それこそ70歳を超えても矍鑠(かくしゃく)として働いておられて、収入がおありの方にもやはりそれなりの負担はしていただかないと、今の大阪はやっていけないですよと。ただ、やはり、本当に収入が無くて、移動の自由が欲しいとおっしゃる方には、きちんとお渡ししますという制度を残しいきたいということで、ご説明申し上げたいと。それがまあ、1点目でございます。それで、橋下改革といいますか、大阪府の維新プロジェクトとの比較ということで、しょっちゅう比較はされているわけですが、まあ橋下改革であれば、例えば、これは架空の話ですが、「職員10%」とか言った方がインパクトあるのかなと思いますが、やはりきちんと数字の積み重ねをやってきたということを皆さんに分かっていただくために、4ヶ月かけたわけですから。4ヶ月をかけてやってきた。しかし、先ほどもご質問ありましたけれども、細かい部分での、現場から上がってきた目標額というものを、どう、この中に入れ込んでいるか、あるいはそこで、今後、具体的にどの部分を削っていくんだというのが、これから出てくるんだとは思いますが、一応目標値としてきっちり上がったということですから、お出ししたというふうに思っています。4ヶ月の努力というものを、本当にさっきも言いました1,250いくつの項目を、精査させていただいた結果を今お示ししている。ただその公表の仕方というのは、さっきもお話ございましたが、それがやはりあまりにも数字が並んでいて、これが一体何なのか、何を示すのか、まだまだ分かりにくい情報であることは認めます。それが分かりやすい形になるように、あるいは分かっていただきたいメッセージとして伝わるように。これは私の使命だと、思っていますから、それをやっていきたいと思います。橋下削減案と比較してということで言うと、まだ答えになっていないのかな。

記者

こちらの推測で言って申し訳ないのですが、例えば橋下さんが府民サービスに切り込むような私学助成の見直しとか、そういうことをやられて、実際反対も起きて、団体の中からは反発もあったわけですけれども、押しなべて言うと、まあ、「しゃあないな」と。「とりあえず、財政再建、やらないかんな」という府民もかなりの数いるんだと思うのです。そういうことで言うと、府知事の場合は賛否両論あるにせよ、かなり支援なさっている人も多いんじゃないかと思うので、例えばそれを見て、一定、財政をまわしていくためには、市民サービスに切り込んで、まあ「反対も起こると思いますが」という話でしたけれども、そういうことがあるにせよ、市民全体からは支持を得られるんじゃないかという、例えば自信を深められたとか。例えばですけれども。例えば橋下さんの改革で参考にされた点とか、何かそういうものがあるのか、全く無いということなのか、その点で結構なんですけれども。

市長

私は、ある意味参考になったかどうか、それは考えたことが無いんですよ。あくまでも、本当に、直接行政か間接行政かという言葉を、しょっちゅう申しますけれども、大阪市が置かれている状況と説明しなければならない相手、それから、まずPT案が出た段階で、私、府下市町村長会で橋下知事に最初に大阪市を代表して話をさせていただいた際に、老人医療をはじめとするその医療費補助について、お話させていただきましたが、これはやめてくれとは、あの時一言も言っておりません。要するに、これをやることによって、どれだけ影響が出るのかを、市民、府民にはっきりお示しして説明してくださいと。それで説明に納得できる、あるいは市として、もしあれが実行されると、区役所の窓口が大変な混乱に陥るわけですよね。返還を求める人たちで。その業務で、どれだけ市役所の職員の日常業務、区役所の職員が携わらなければならないかというところまで含めて考えていただいた上で、市民に説明していただきたい、府民に説明していただきたいというふうに申しましたので。私の基本スタンスというのはそこなんです。要するに、きちんと説明をさせていただきたい。そしてその上で、ご理解を得たい。なおかつ大阪が置かれている現状と、これをはねのけて行く元気をどこかで出したいと。そのためには、今回は経費削減案だけを提示させていただいていますけれども、これから先いろいろな施策を表出しにしていく中で、元気が出るような案を、是非、皆さんの前にお示ししたいと思っています。そういうその両輪があってこそ、財政削減、削減というよりも再建ですね。財政再建と、新しい大阪の未来像、あるいは市民運動、市民協働の動きを、大阪市としてどう取りまとめていくのかと。この間、本当に元気アップ会議等を何回もさせていただいていく中で、地域の皆さんで本当に大阪市のことを心配して、前向きに動いていただいている方たちの姿を何回も見てまいりました。そういう方たちに、今回のこの敬老パスの問題とかを、今後はきちっとお話しをすることになっていくと思います。その現場で得られるご意見とか、ご理解が得られない部分とかを、どれだけ乗り越えていくのか。それは対組合でも同じことです。あくまでもそういう対話をする中で、解決策を見出したいと思っています。

記者

2点あります。1点目は、市長が市長選の時には、「上から一律カットというのは、おかしい」、「私はボトムアップで考えたい」ということだったのですが、まあ現行削減策を見ると、給与のカットであり、あるいは物件費についても3割という上限のカット枠を出して、それをどう積み上げていくかという作業になったかと思うのですが、それは市長自身の軌道修正というか、考え方を若干修正されてきたのかどうかというご認識があるのかどうか。特に支持母体の組合なんかはコメントで、「前市長時代に築かれた市民生活と職員を省みない政策無き財政再建計画の後始末でしかない」ぐらいのことまで、一応コメントとして出されているのですが、それについて、どのように答えられるのか。もう1点は、先ほどの質問と少しかぶるのですが、橋下さんの改革のその維新プロジェクトとプランに比べて、今回出された改革は、厳しいと思われているのか、それとも、それよりは、職員に対しても市民に対してもまだましだと思われているのか。23年以降に出されるという、次の改革案の方向性も含めて伺いたいのですが。

市長

はい、まず、最初の組合の批判、あるいは「一律削減ではないか」というご指摘でございますが、私は、市長になってから、關市政改革のマニフェストについて、上から一方的に切っているだけであると言っていたけれども、中に入ってみて、やはり、表に出ていない部分での市民協働の動きを推進するとか、そういったプラスの部分は残したいというふうに申しました。目安として出さないといけないもの、全体数字をここへ持っていくという、その一律削減というのは、3割と決めたら、3割まで必ず持ってこいよということではございますけれども、全体像を、2,250億を達成するためには、ここはこういかんとあかんやろとか、あるいは、900億に行くためには、これぐらいは必要やという、大枠の中で、積んでいくものですから、2,250億というその市政改革に向けての、その後始末に過ぎないという、ご意見に対しては、その後始末をしないといけないような状況になっていた事実を認めてほしいと。それに目を向けなかったが故に、市役所の内部でも、ずるずる引き続いて、処理も何もできなかった案件が山ほどあるわけです。それを、私は、一つずつ解決したいと思ってます。解決しないことには、将来に向けてのジャンプは無いだろうというふうに思っておりますので。組合としては、当然そういう反応をするでしょうが、それに対して、今言ったようなことを直接話しかけていきたいと思っています。それから、橋下改革、その大阪維新プログラムとの違い、あるいは、達成度合いというものを考えた時に、例えば、公債償還基金の取り崩しにしましても、大阪市はずっと積んでいるわけです。きちんと積んでいます。なおかつこの2年間、平成20年度予算で、平成17年度比ではございますけれども、1,750億円という経費削減は達成している予算を組んでおります。その緊縮予算をこの3年間続けてきているというその実態を見ますと、5年で2,250億を何としてでも達成するという部分から決して劣るものではない。なおかつ、その直接行政という部分で、本当に市民サービスに直接影響する部分、あるいはそういった市民と直接向かい合っている職員の苦労や大変さを思うと、その5%カットしなければならないということに対して、非常に申し訳ない気持ちもありますが、ここを乗り越えないと大阪市の再建はありませんという提示を私はさせていただいているということですから、比較がどうのという話ではありません。橋下知事はやはり、あれだけの数字の悪い現状をご覧になって、「ここで荒療治をしないと全くもたない」というふうに思われて進まれたわけです。私は私なりに、過去2年間積み重ねられてきた市政改革の流れ、これに勢いを削ぐことなく、前にも申しておりますように、更にスピード感を増しながら、その一方で、市民と共に市民協働という新しいその動きを、どれだけ市が盛り上げていけるかどうか、あるいは市民に動いていただく中で、市が一緒に動けるかどうかということを模索していく中から、本当の大阪市の未来像、これを描くためには、収支均衡というものが必要であると思ったから、今回の案としてまとめさせていただいたということでございます。

記者

事業の見直しの関係で、これまで財政状況が悪くなっていたのに、見直しをしきれていなかった面があったということを、おっしゃっておられましたけれども、なぜ今まで見直しができなかったというふうに、市長自身がお考えになっているかということが1点。それから、今後、議会の反応として、どういうことを予測されていて、それにどのように対応していこうというふうにお考えになっているか。この2点についてお願いします。

市長

どういった反応が出るかというのは、予測しきれない部分です。今までに、私が市長になってから経験していなかった動きになるのではないかと思っていますが、今日、皆さんにお話しているスタンスと全く変わりないスタンスで臨みたいと思っています。なぜ、今までそれができなかったんだというのは、これは逆に私も聞きたい質問でございます。(市役所に)入ってから、どうしてそれが今まで出てこなかったのか、あるいは、今それをやることで、どういう不利益があるのかといったことを、再三、職員に投げかけたりしております。それについて、私が思うように動いてくれる部分もあれば、一方で、やはりこれは公会計というか、年度会計の仕組みであるとか、予算執行の段取りであるとか、という部分で、私が今まで知らなかった世界のお金の流れという部分が随分ございましたので、まだまだすべてを見切れているとは思っていません。なぜ、できなかったのだろうというのが、山ほどあるというふうに申しましたが、やはり、例えばつい先日も出ました『おとしより健康センター』の件につきましても、どうしてこれが今までこんな形で残っているのかというのが分からなかったし、でもそれをきちんと整理しましょうと。「いつまでもずるずる引っ張っていることをやめませんか」というのが、そういうものにぶち当たる度に、私が言っていることでございますので、きちんと整理できるものは整理していきたい。でないといつまでも、後ろに後ろに引っ張られる力の方が強いというような感じがしますから。そういうつもりで全てにあたりますし、あたってきたつもりです。

記者

今日、一部報道で、市長が全国の学力テストの平均値について、市教委に対して公表を要請したというようなことが出ていましたが、事実としてはどういうことなのですか。

市長

はい、いや、びっくりしたんですけれども、厳密に言いますと、私、要請はしていません。市教委から説明がありまして、公表をという動き、特に大阪府の橋下知事が大きい声でおっしゃっておりますが、これについて、市教委は「公表しないという方針で臨みたいです」と。それは、その従来の既定方針通りです。そもそも、受けている学校には、「公表しない」ということであの試験を実施したわけですから、その方針通りでいきたいという報告がありました。要するに市長と市教委の関係、教育委員会との関係というのは、これはもう、権力の及ばない部分でございます。独立機関として尊重しないといけない部分がございますし。ただ、私が聞かれたら、「公表したい」と言うと申しました。新聞記者さんに対してですが、そういうふうに申しました。それは、なぜかと言いますと、試験というのは、やはり、ある意味、点数をつけるためにやります。ただ、私が問題にしたいのは、大阪市の1回目の内容で、読解力と言いますか、あるいは応用力と言いますか、本来、教育の基本であるべき、ものを考えるという力、考えたことをどう展開していくのかというような、その分野が非常に大阪市は弱い、大阪府は弱いということを聞いたことがあります。それについて、どういうことをやり、その結果が今回どう表れたか、あるいは表れなかったのか。それを知るためには、結果を知りたい。教育というのは、やはり、単に順位付けの問題ではないと私は思います。でも、具体的にあれだけ府県の正答率が出ちゃうと、順位は書いていなくても、みんな、後ろから勘定するわけじゃないですか。そうでしょ。そうしたら、順位を出してないというのは、それは言い訳にしか過ぎないというようにも思います。そういった私の考え方を申しました。実は、前回の試験の時も、市教委の中では、議論があったようです。公表すべきかどうか、という部分で議論があったようですが、結果、公表しないということに落ち着いたようですので、「市教委でまたもう一度議論していただければありがたいんですが」ということは申しましたが、「公表に向けてやってください」というふうに言った覚えはございません。ただ、ここで皆さんに聞かれて、「市長自身はどう思われますか」と言われたら、それは、試験受をけて、大阪市がどういう状況なのか知りたいし、特に、人間力を養うためには、応用問題をどれだけ解けるのか、読解力はどれだけあるのか、考える力はどれだけあるのか、無いとしたらそれに向かってどうするのか、もっと具体的に出していただきたい。教育委員会に、もっと具体的なプランを表出しにしていく中で、これだけのことを大阪市はやります、大阪市はこれだけの努力をやりますから、次にはここの部分が上がります、というぐらいの気迫を持って、こどもたちを導いてほしいという気持ちで申しました。