平成20年10月23日 大阪市長会見要旨

皆さんこんにちは、よろしくお願いします。

【駐輪対策について】

今日は、駐輪対策の話から始めさせていただきます。常々、「市民の皆さんといっしょになって、大阪を元気にしていきたい」というふうに言っておりました。その、市民のアイデアとパワーを活かして「元気で明るく楽しい大阪」にしていきたいという思いをずっと持っております。これが、私の市政運営の基本であると思っております。大阪市が、そういう動きができるまちであるということを、常に市民協働チームと動いておりまして、「なにわ元気アップ会議」あるいは「サプライズ訪問」など勘定しましたら4月から80回を数えることになりました。直接、まちに出て、それから市民の方たちといろいろなお話をしていくなかで、地域活動も含めて、大阪市民が持っているパワー、それを是非、ごいっしょにという形で市政に活かしていきたい。あるいは、ごいっしょにお願いしたいという思いです。

例えば、8月の会見の際に、環境のことを積極的に考えていきたいということを申しました。環境先進都市という以上、きちんとしないといけないのではないかということを申しましたし、それから、9月の会見で街頭犯罪のワースト1を返上するために、市民の方と大阪市がいっしょになって市民パワーを最大限生み出せるような仕組みづくりを進めて、市民の方がお祭りとして、この防犯運動といいますか、地域の安全のためにいっしょに立ち上がると、そういう形の仕組みづくりを進めてまいります。行政と市民が一体となって協働する、それを地域防犯対策に取り組んでいきたいという希望がございます。そして、今日は、そのような市民協働で取り組む施策の第三段といたしまして、放置自転車対策といいますか、駐輪対策について、私の考え方をご説明しようと思います。これをご覧いただきましょう。

これは、本市の放置自転車の台数を駅周辺だけを取り上げまして、一瞬を切り取った統計でございます。この統計をご覧いただきますと、いかに大阪市の放置自転車の数、駅周辺で多いかということがお分かりいただけると思います。5万台を超えておりまして、第2位の横浜市が2万5千台でございますから、その2倍、全国ワースト1の状況にございます。なんでこういうことになるのかなぁという、その原因でございますけれども、市民一人当たりの自転車の保有台数が多いということ、それから大阪はご存知のように地形が平坦でございます。また、大阪市というのは、1平方キロメートル当たりの、鉄道駅の密度も日本一ということが、関係しているのかも知りませんが、一人ひとりの、その、マナーの問題も当然挙げられると思います。そして、さらに駐輪場が少ないという問題も挙がってくると思います。特に、「大阪の顔」でございますキタとミナミなんですが、放置自転車が先ほどの、一瞬を切り取ったという数でいいますと、キタでおよそ6千台、ミナミでおよそ1万4千台に上っております。

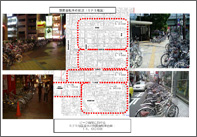

いまご覧いただいておりますのは、これはミナミの状況なんです。こんな状況になっております。ゾーンAが、これは長堀通りを中心に、この区域で3,600台。この写真は日本橋(駅)の周辺なんですが、さらにCゾーン、Dゾーンのちょうど境目、それぞれ2,700台、3,900台。枠で囲みましたエリアだけで1万4千台あるということで。ずっと、私もまちを歩くときに「放置自転車、邪魔になるなぁ」と思いながら見ておりまして。この写真よりももっとひどいところが現実的にはございます。これは千日前です。こういう状態になってるのは記者の皆さんもご存知のとおりやと思います。

他都市の状況を見ましても、都市の玄関口、まちの玄関がこんな状態で放置されているというところは、少ないと思います。ほとんど無いと言っていいんじゃないでしょうか。そこで、市民と行政が手を結んで、キタとミナミを新たに市民協働のモデル地区として、平成21年度からの3カ年の緊急対策を実施し、放置自転車の一掃に取り組んでまいります。放置自転車問題は、被害者も、それから加害者も市民のケースが多いという事実を踏まえますと、市民協働の手法を活用することで効果が上がる分野だと思っておりますし、今年の夏に中学生市会、こども市会ですね、行われた際にも、中学生の皆さんから「放置自転車、なんとかして」という声も上がったのは覚えていらっしゃると思います。キタとか、ミナミという盛り場では、一般の駅周辺に加えて、店舗や事業所に勤務する従業員や商業施設等への来客による放置自転車も多く、地域の住民・事業者との協働が不可欠であるとも思っております。

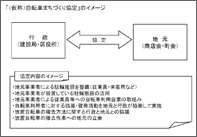

これをご覧いただきます。具体的な市民協働の方策といたしまして、本市と地域住民、あるいは商業団体等とが仮称でございますけれども、「自転車まちづくり地域協定」というのを結びまして、共に放置自転車対策を推進していきたいと考えております。この協定では、事業者による来客用の駐輪施設の整備、従業員などへの自転車利用自粛の取組みもそうですし、地域で必要な自転車というのは、自主的に登録制度を導入するなども、一つのアイデアではないかと思っております。取締りにあたりましても、地域参加型の強制撤去や指導啓発など、例えば、一番腹立つのは点字ブロックの上にどんと置いてある自転車なんですが、この自転車は、重点的に、徹底的に撤去してもかまわない、というようなメリハリの効いた細かい対策の実施を盛り込んでいきたいと思います。このため、地元団体でありますとか、企業にも呼びかけを行いたいと思っております。こうした市民協働の取組みと駐輪場対策、駐輪場整備にあわせまして、自転車放置禁止区域を面的に拡大してまいりまして、放置自転車の撤去などの取締りを大幅に強化したいと思っております。

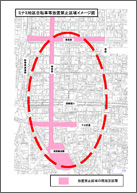

ミナミにおきましては、既に報道発表しておりますけれども、民間事業者公募によります第1号として、今年の12月に千日前・長堀通りの歩道上におよそ850台の自転車コインパーキングがオープンする予定ですので、これにあわせて千日前通りの自転車放置禁止区域を日本橋1丁目交差点まで延ばす予定でございます。これをきっかけとしまして、私も参加して、放置自転車一掃のキャンペーンを実施し、キタとミナミの実質的な緊急対策に着手したいと思っております。

21年度からの緊急対策でございますけれども、今ご覧いただいております、この楕円形の中なんですが、これは現在ご覧いただいております、この楕円形の中、全体に拡大したいという思いを今持っております。ピンクの色が塗られている部分が現在の放置(自転車)禁止区域です。これを面的に楕円形の中まで拡大してまいりたいと思っています。さらに、もちろん、駐輪場の整備にも取り組みまして、対策を強化してまいりたいと思っております。

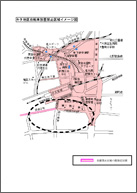

これがキタでございます。キタは既に面的に実施しております。この面的な実施をさらにこの南の2号線ですね、国道2号線よりも南のエリアにまで広げてまいりたいと思っております。これがキタでございますけれども。幅の広い歩道などに民間事業者公募方式による駐輪場の整備をしていきたいと思っておりますし、「自転車まちづくり地域協定」については準備ができしだい順次締結してまいりまして、自転車放置禁止区域を面的に拡大し、対策を強化するということでございます。あの、キタとミナミでの取組みと、まず着手するところは、そこから着手していきたいと思っていますが、ここだけの取組みに終わらせず、順次、全市に広げてまいりまして、放置台数ワースト1の汚名返上をめざしたいと思います。

よく家の玄関はきれいにしときやと言われますが、キタとミナミは大阪市にとりまして、本当にいろいろな方をお迎えする玄関でございます。玄関が、先ほどお見せしたような、こういうまちが、胸を張って「ええまちや」と言えるのかどうかというのを大阪市民の皆さんに是非、考えていただきたいと思っております。自分で自転車乗ることもありますし、どこでも勝手に置けたら便利なのは分かりますけど、それがまちの玄関をこういう形にして、外から大阪に来た人にただ単に驚かせていいものかどうか。そうした本当の公共というものに対するものの考え方や基本のマナー、子どもたちに基本のマナーを教えるという意味でも、この現状を放置していては恥ずかしいという部分が、今回の動きの原点にございます。是非、大阪を愛している人たちに協力していただきまして、いっしょにこの運動を盛り上げていただきたいと思いますし、目に見える成果を出してまいりたいと思います。

こうした、駐輪対策や、ごみの減量、あるいは街頭犯罪ワースト1の返上をはじめ、様々な課題に対しまして、私たち一人ひとりができることは一体何なのかということを市民の皆さんに絶えずお示ししながら、大阪市はこういうことを考えています、こういうことをいっしょにやりませんか、ということを次々に打ち出してまいりたいと思います。こうした市民協働を基軸に置いた取組みを含めまして、私なりの政策推進ビジョンについて、近々、またお示ししたいと思いますので、よろしくお願いします。少し予定をオーバーしました。申し訳ありません。

例えば、8月の会見の際に、環境のことを積極的に考えていきたいということを申しました。環境先進都市という以上、きちんとしないといけないのではないかということを申しましたし、それから、9月の会見で街頭犯罪のワースト1を返上するために、市民の方と大阪市がいっしょになって市民パワーを最大限生み出せるような仕組みづくりを進めて、市民の方がお祭りとして、この防犯運動といいますか、地域の安全のためにいっしょに立ち上がると、そういう形の仕組みづくりを進めてまいります。行政と市民が一体となって協働する、それを地域防犯対策に取り組んでいきたいという希望がございます。そして、今日は、そのような市民協働で取り組む施策の第三段といたしまして、放置自転車対策といいますか、駐輪対策について、私の考え方をご説明しようと思います。これをご覧いただきましょう。

放置自転車の多い市区町村ワースト10(PDF:7KB) |

放置自転車の状況(ミナミ地区)(PDF:220KB) |

放置自転車の状況(千日前) |

「(仮称)自転車まちづくり地域協定」のイメージ(PDF:13KB) |

ミナミにおきましては、既に報道発表しておりますけれども、民間事業者公募によります第1号として、今年の12月に千日前・長堀通りの歩道上におよそ850台の自転車コインパーキングがオープンする予定ですので、これにあわせて千日前通りの自転車放置禁止区域を日本橋1丁目交差点まで延ばす予定でございます。これをきっかけとしまして、私も参加して、放置自転車一掃のキャンペーンを実施し、キタとミナミの実質的な緊急対策に着手したいと思っております。

ミナミ地区自転車等放置禁止区域イメージ図(PDF:213KB) |

キタ地区自転車放置禁止区域イメージ図(PDF:41KB) |

よく家の玄関はきれいにしときやと言われますが、キタとミナミは大阪市にとりまして、本当にいろいろな方をお迎えする玄関でございます。玄関が、先ほどお見せしたような、こういうまちが、胸を張って「ええまちや」と言えるのかどうかというのを大阪市民の皆さんに是非、考えていただきたいと思っております。自分で自転車乗ることもありますし、どこでも勝手に置けたら便利なのは分かりますけど、それがまちの玄関をこういう形にして、外から大阪に来た人にただ単に驚かせていいものかどうか。そうした本当の公共というものに対するものの考え方や基本のマナー、子どもたちに基本のマナーを教えるという意味でも、この現状を放置していては恥ずかしいという部分が、今回の動きの原点にございます。是非、大阪を愛している人たちに協力していただきまして、いっしょにこの運動を盛り上げていただきたいと思いますし、目に見える成果を出してまいりたいと思います。

こうした、駐輪対策や、ごみの減量、あるいは街頭犯罪ワースト1の返上をはじめ、様々な課題に対しまして、私たち一人ひとりができることは一体何なのかということを市民の皆さんに絶えずお示ししながら、大阪市はこういうことを考えています、こういうことをいっしょにやりませんか、ということを次々に打ち出してまいりたいと思います。こうした市民協働を基軸に置いた取組みを含めまして、私なりの政策推進ビジョンについて、近々、またお示ししたいと思いますので、よろしくお願いします。少し予定をオーバーしました。申し訳ありません。

【『大阪市教育改革フォーラム2008』について】

次は、こちらにポスター貼らせていただきました。「大阪市教育改革フォーラム2008」についてでございます。お手元の報道発表資料をご覧いただきたいと思いますが、大阪市教育委員会では、12月6日(土)に、教育改革フォーラムを開催いたします。この催しは、大阪市の子どもたちを取り巻く状況や課題を明らかにし、本市の教育施策を、広く市民・保護者の皆様、学校関係者に発信することにより、大阪市全体で教育の充実を図ろうというものです。

フォーラムは、全体会と分科会の2部構成になっております。全体会では、基調報告と、対談トークを行うのですが、基調報告では、平成20年12月に策定します重点行動プランの内容紹介とあわせまして、10月16日に公表し、私もその際に「今後の取組みに重点を置いた公表をしてくれた」と申しましたけれども、学力テストの成績でございますが、ここで明らかになった本市の児童・生徒の学力実態と、あるいは生活実態、そして、そこから見えてくる課題、今後の方策というものについて、ご報告することにしております。それから、対談トークでは、大阪教育大学の米川英樹(よねかわひでき)教授、お好み焼「千房」の中井政嗣(なかいまさつぐ)社長をお招きし、永井教育長、さらには、私の4人で、それぞれの立場や経験を元に、これからの教育に対する思いを熱く語ることになっております。午後からは、テーマ別に5つの分科会に分かれて実施し、それぞれのテーマについて、ご参加の皆様とともに考えてまいりたいと思います。盛りだくさんの内容で、私も大変期待しております。是非、たくさんの皆さんにご参加いただきたいと思います。12月6日(土)です。

フォーラムは、全体会と分科会の2部構成になっております。全体会では、基調報告と、対談トークを行うのですが、基調報告では、平成20年12月に策定します重点行動プランの内容紹介とあわせまして、10月16日に公表し、私もその際に「今後の取組みに重点を置いた公表をしてくれた」と申しましたけれども、学力テストの成績でございますが、ここで明らかになった本市の児童・生徒の学力実態と、あるいは生活実態、そして、そこから見えてくる課題、今後の方策というものについて、ご報告することにしております。それから、対談トークでは、大阪教育大学の米川英樹(よねかわひでき)教授、お好み焼「千房」の中井政嗣(なかいまさつぐ)社長をお招きし、永井教育長、さらには、私の4人で、それぞれの立場や経験を元に、これからの教育に対する思いを熱く語ることになっております。午後からは、テーマ別に5つの分科会に分かれて実施し、それぞれのテーマについて、ご参加の皆様とともに考えてまいりたいと思います。盛りだくさんの内容で、私も大変期待しております。是非、たくさんの皆さんにご参加いただきたいと思います。12月6日(土)です。

【消防局『特別査察隊』について】

次に、消防局の特別査察隊について、ご案内いたします。10月1日の浪速区個室ビデオ店の火災を踏まえまして、前回の会見の際に、対策プロジェクトチームを結成し、大阪市として出来ることを早急に取り組んでまいりますと申し上げました。そのプロジェクト中で、消防局として、緊急立入検査の結果、7割もの違反が判明し、中には悪質なものもあったことから、早急な着手、チェーン店舗に対する対応などの観点から、市民が利用する施設や事業所における消防法令違反、特に防火管理体制の不備という重大な違反に対して、該当対象物の関係者に対する徹底的な指導を行い、時機を逸することなく違反処理を実施していくことといたしました。

具体的には、市内の各消防署で取り組む現行の立入検査や違反是正指導を強化するため、予防業務に従事する職員の中から予防技術資格者等のエキスパートを人選いたしまして、大阪市消防局特別査察隊を新たに構成することにいたしました。11月1日に消防局予防部に配備することにしております。これが、そのワッペンでございまして、このワッペンを肩の、左腕のところに付けることになります。特別査察隊は、隊長1名、北方面隊が4名、南方面隊4名の合わせて9名で構成いたします。早急な消防法令違反の是正に向けて、告発までを視野に入れた特別査察を強力に実施するということなんですが、査察の中で明らかに建築基準法に違反している事実が判明した、そういうケースがありました場合には、建築指導部に速やかに通知を行い、連携した取組みも当然行っていきたいとこのように思っております。消防局の査察体制の充実強化を図るとともに、厳格な法的措置の徹底により、関係者の防火意識の向上をめざし、『安全と安心を創造し、生産するプロ組織として、真に安心・安全なまちづくりに資する』という消防局の使命を果たしていきたいということでございます。11月1日に消防局予防部に特別査察隊ができます。そういうお知らせです。

具体的には、市内の各消防署で取り組む現行の立入検査や違反是正指導を強化するため、予防業務に従事する職員の中から予防技術資格者等のエキスパートを人選いたしまして、大阪市消防局特別査察隊を新たに構成することにいたしました。11月1日に消防局予防部に配備することにしております。これが、そのワッペンでございまして、このワッペンを肩の、左腕のところに付けることになります。特別査察隊は、隊長1名、北方面隊が4名、南方面隊4名の合わせて9名で構成いたします。早急な消防法令違反の是正に向けて、告発までを視野に入れた特別査察を強力に実施するということなんですが、査察の中で明らかに建築基準法に違反している事実が判明した、そういうケースがありました場合には、建築指導部に速やかに通知を行い、連携した取組みも当然行っていきたいとこのように思っております。消防局の査察体制の充実強化を図るとともに、厳格な法的措置の徹底により、関係者の防火意識の向上をめざし、『安全と安心を創造し、生産するプロ組織として、真に安心・安全なまちづくりに資する』という消防局の使命を果たしていきたいということでございます。11月1日に消防局予防部に特別査察隊ができます。そういうお知らせです。

【『なにわ元気アップ会議』について】

それから、こちらの方に「元気アップ会議」のお知らせを貼っておりますけれども、

28日の「ウエルカム!!元気アップ会議」につきましては、駐輪対策の一環として市民の方々と区役所、関係局が協働で取り組んでおります自転車適正化事業「トライアルプラン」に参加いただいている皆さんにお集まりいただく予定になっております。それから、自転車適正化事業「トライアルプラン」とは、今年度からスタートさせました、市民と行政が協働して駅前で指導啓発を行ったり、自転車利用のルールづくりを検討し、実行していく取組みでございます。

これまでお考えになられたメニューやアイデアをはじめ、課題などをお聞きしたいと思っておりますし、本日お話いたしました「キタ」と「ミナミ」をはじめ今後の駐輪対策にも関係してくることから非常に楽しみにしております。平日の19時から市役所で行います。28日でございますので、皆様も是非取材していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。

(先ほどの消防局特別査察隊のワッペンについて)左肩と申しましたが、特別査察隊のワッペンは、制服の右に付きます。右腕のところに付きます。

質疑応答これまでお考えになられたメニューやアイデアをはじめ、課題などをお聞きしたいと思っておりますし、本日お話いたしました「キタ」と「ミナミ」をはじめ今後の駐輪対策にも関係してくることから非常に楽しみにしております。平日の19時から市役所で行います。28日でございますので、皆様も是非取材していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。

(先ほどの消防局特別査察隊のワッペンについて)左肩と申しましたが、特別査察隊のワッペンは、制服の右に付きます。右腕のところに付きます。

記者

今日のテーマとちょっと関係なくて申し訳ないんですが、先月ですね、平松市長が公表されました「経費削減の取組」に絡むことでお聞きしたいのですが、あの中に公立保育所の再編整備というのもリストアップされています。それで、昨日から、再編整備にかかるところの保育所の保護者さんへの説明会が始まりましたが、昨日、その取組みの中では、初めて廃止ということを打ち出されています大正南保育所で、説明会があったんですけれども、保護者さんの中では、不安の声ですとか、反発の声などが高くあがっていたんです。それに対して、平松市長ご自身がどうお考えといいますか、それらの声に、どう向き合われるのかっていう、お考えをお聞かせください。

市長

現在、開いている個々の保育所の現状っていうものを、すべて私が把握しているわけではございませんが、保育所の待機児童を解消するというのが私の大きなお約束の柱の一つでございまして、その実現に向けて懸命に努力を続けている最中でございます。その最中に「なんで、そんなその今開いているところを廃止するねん」というご意見もあるかもしれませんが、ご指摘の保育所につきましては、大正南保育所だということを聞いています。ここはですね、まず公立保育所の統廃合というものをどう考えるかということんなんですが、やっぱり、定員を満たしているかどうか、さらに、そこへ流入してこられる人口が、今後の保育所運営にとって十分な人数が流入してきているかどうか。あるいは、その周辺に、今ある保育所の機能に代わる場所があるかどうかというものを重点にやっております。その大正南保育所、昨日初めて、説明会をさせていただいたということなんですが、定員割れの状況が続いているということが一つ、それから、現在、2年かけて廃止しようとしているということなんですが、その2年後に、今、2歳児、3歳児の数が非常に少ないということ等を勘案すると、それプラス、他に近くで受け入れられるところがあるという、プラス、非常に古い保育所らしいですね、私現場を知りませんが、市内で唯一、残っている木造の保育所だという情報を聞いておりますんで、そういう部分も、機能的な面からも見直したいという気持ちはあるようです。ただ、やっぱり、「単に決めましたよ、これ、閉めますよ」ではない。きちんとした、市民の方に対して、不安を抱かれないような説明をしなければならないと思っておりますので、そこはきちんと説明させていただきたいと。昨日、初めて行ったということですから、保護者の方が、不安に思われるのは当たり前のことだと思いますし、「どうすんねやろ、これから」と思っていらっしゃる方に対して、きちんとご説明申し上げると。その中で、もういっぺん、意見を何度も交わしながら、進めてまいりたいと思っています。あくまでも、保育所統廃合、いろいろなケースがあると思いますので、その時に応じてきちんと説明をさせていただきたいということです。

記者

駐輪対策のことで、先ほどお示しいただいた、楕円形の輪の禁止区域の拡大ですけども、これは、今後、どういう手順で、実際にこのエリアをですね、禁止していくという、まず、その点からちょっとお願いできますか。

市長

このことですね。

記者

はい。

市長

やはり、地元の、これは商業地域になりますんで、地元の商店会、あるいは地元で大阪市の動きに呼応していただいている団体がたくさんございます。そういった、お手伝いをいただける団体との協議をまず進めていく中で、細かい道路も結構、入っておりますんで、そこをどうするのかといった具体的な詰めをさせていただきたいですが、今、下準備っていいますか、打ち合わせの段階では、その地元の方たちから、概ねいい返事をいただいているというか、もともと、この辺の一番大きなネックが駐輪対策という声もございましたんで、防犯対策と含めて。ですから、きちんとした形で、お示しできると思います。(建設局に対して)いつごろぐらいまでと考えたらいいですか。

建設局管理部長

一つのめどとしましては、来年の秋ぐらいにはというふうに思っています。

市長

(今ご説明しましたのは)建設局管理部長です。それで、続いて。

記者

それで、キタとミナミでおよそ2万台ぐらいの放置自転車があるという現状だというお話でしたけれども、その中で、今現在ですね、機能している駐輪場、確保できている駐輪が大体どれぐらいあって、その差が大体どれぐらいと見込んでいるのか。つまり、2万台あって、駐輪場は仮に1万としたら、残りの1万については、どうしたらいいのかということになると思うんですが、その辺はどうお考えですか。

市長

私、細かい計算、分かりませんけど、2万の違法駐輪があるから、2万台分の駐輪場を用意しなければならないとは、私はとても思えないんですね。その辺はどういう感じになるのでしょうか。

建設局管理部長

まず、一つは、先ほども市長から説明ございましたように、ミナミで言いますと、かなりの台数が鉄道駅を利用される自転車と言いますよりは、それぞれの地域のお店の従業員の方ですとか、あるいはそれぞれのお客さんということもございますので、一つは、まずそれぞれの集客施設において、駐輪場を整備していただくといったような方策について考えていく必要があろうかと考えております。具体的には、駐車場なんかは、もうすでに、大阪市、条例あるんですが、附置駐車場の設置義務等ですね、それを一つ考えていく必要があろうかと思っております。そういう意味で言いますと、今、市長からもございましたように、2万台の自転車に対して、すべて行政の責務で、公共空間を使って、駐輪場を整備していくのが公共の役割かと言いますと、必ずしも、そういったこととは思っておりませんので、先ほどありましたように、一つの緊急措置として、広い歩道とかを使って、民間事業者公募方式で、自転車用のコインパーキングを設置していきたいと考えておりますが、そういったものと、地域でできるだけ自転車利用について、例えば従業員の方などにつきましては、駐輪場がないんであれば、自転車の利用そのものを自粛していただく、そういった取組みを地域のお力も借りて、取り組んでいきたいと。そういった意味で、いくつかのあわせ技で、少しでも自転車の利用状況の適正化を図っていきたいというふうに考えております。

市長

特に、今回、キタとミナミという2つの重点エリアを設けたのも、そういう部分があるんです。というのは、やっぱりこれからガソリンがどんどん高くなっていく世の中で、どっちかというと省エネ志向であり、なおかつ大阪というまちは、平坦なので、自転車が走りやすいと。「駐輪場も整備せんと、なんで摘発ばっかりすんねん」という声があるのはよう分かるんですが、でも、「玄関はきれいにしようや」という声に応えていただきたいという思いのほうが強いわけです。もちろん整備できる部分は整備いたします。駐輪場も、もちろん、今、申しましたように、広い歩道で整備もすれば、あるいはどっか民間の空いているところをお借りしながら、駐輪場として整備をしていくこともあるでしょうが、あまりにも目に余る違法駐輪が多過ぎるので、これはもう、いっぺん徹底してやりたいというのが私の強い気持ちですので。これは応えていただけると思うんですね。もちろん、面的にやりますから、かなり反発、「なんでとるんや」という声もおありになると思う。でも、それを恐れては、ほんまにきれいなまちってでけへんでしょうという気持ちが非常に強うございます。具体的にどういう形になるかは分かりませんが、実施始める日、「この日から重点対策やりまっせ」というのは、もちろん、皆さんにお知らせします。その時には私も先頭切って行きたいなと思っていますし。従来、ピックアップしたところには、「この地域に置いてあった自転車は、何月何日何時に撤去してどこへ取りに来てください」みたいなことを書いている紙が貼ってありますよね。道路上に。あれ、貼ってあったら、しばらく大丈夫やと思って、またそこにすぐに置かれるっていうケースも結構あったんで、一日のうちに、重点地域を決めて何回も行こかいう話もしていますし。翌日は大丈夫やろ思ってはる人がおるやろうから、3日ぐらい続けて行こかとか。そういうことを今、重点的にどれだけのことがやれるのかっていうのを、今、係に指示しまして、本当にこのエリアの中を、まず、手始めにやりながら、大阪というまちの中で、自転車をどういうふうに乗っていただければいいのか、あるいは、止めていただければいいのかということも含めて、今後の施策に反映していきたいと思います。あまりにも目に余るというのが、正直なところです。

記者

その自転車のことに関連してなんですが、この重点地区、キタとミナミっていうのは、市長すごく分かるんですけれども、私が毎日見ていて、この市役所の玄関である(府立)中之島図書館と市役所との間のあそこもたいがいなもんではないかと思うのですが、例えば21年度になる前に手始めにあそこやってみるとかっていうお気持ちはあるのでしょうか。

市長

記者さんの意見に僕全く同じ意見で、市役所に来てからずっと言い続けているんです。出るたんびに中央公会堂に行くまでの間に、必ずあそこに目が行きます。これは市役所に来てはる人が止めてるのか、誰が止めてんねんと。市役所に来ていただいた方には止めるために、北側に駐輪場を用意しておりますし、そやないんやったら、はよ取りいや言うてるんですが。あれは場所的に言うとですね、建設局やなくて、ゆとりとみどり振興局になるという、その縦割りがまたあったんですが。でも今、前よりは少なくなっているはずです。しょっちゅう言うてますんで、私も。当然これをきちっとやっていくでという時には、あそこもきれいにします。せっかくの府立中之島図書館、あの素晴らしい重要文化財の建物、それから市役所の間があんな形ではいけないと思いますし。多くの方が写生をしていただいたりしているのも、自転車を省いて書いてはるなと思って見ていますんで、何とかやります。

記者

消防の特別査察隊なんですけれども、位置付けと言いますか、具体的にこれまでの査察がどう強化されるのかということと、あと、入った時に、建築基準法上の違反があった場合は、市に報告するようにということですけれども、これまで連携っていうのは、きちっとできていたのか、それとも問題があったのか、そこら辺どのようにお考えでしょうか。

市長

問題があったという自覚がなかったという部分じゃないかっていう気が私はしております。本来ならば良かったんです、それで。前にも申したと思うんですけども、その消防っていうのは、万一の時の非常に大きな権力を行使する機関でございますので、それなりにその法に則った、あくまでも法に裏付けされた行いしかできないという部分で制限を受けざるを得ない部分がございます。その消防法で決められているという範囲の中だけで判断していたものを、今回ちょっと幅を広げてみませんかという動きをやってもらうためのプロジェクトチームを作りましたんで。そのプロジェクトチームの中で話し合われている事実と、それから消防局が率先して自分とこでできることはこれですと言ってくれたのが、今回の査察隊です。ですから、査察隊というのも、今まで消防の現場から言いますとね、予防技術資格者というのは、潤沢にごろごろいるわけやないんです。かなりのスキルなり、勉強している人たちでないと取れないという部分も、そのエキスパートを選ぼうとしています。そのエキスパートを8人現場から引っ張ってくるわけですから、現場にすれば、かなり抵抗もあったと思うんですけど、それを消防局自らが言ってくれたということを私は評価したい。今後はですね、1人の隊長の下に8人が配置されるわけですけれども、北部と南部、上下に北と南二つに分けるわけですけども、この消防局だけの動きではない形になるように、現実的に建築指導部への通報でありますとか、それを随時、臨機応変にやっていく体制はプロジェクトチームで整理させていただくと。まずできることをやりましょうということに応えてくれたのがこの査察隊であります。ですから、査察隊が本当に機能するかどうか今後のプロジェクトチームがきちんと道筋をつけてくれると思っています。

記者

関連してお聞きしたいと思います。プロジェクトチームの議論による部分だと思うんですけれど、消防の体制と建築指導部の査察部門の体制と、大きな格差があるという話は市長が以前おっしゃっていたと思いますけど。消防はどちらかというと、対象を網羅的に基本的にはすべて検査していく体制ですね。建築指導部はどちらかというと、抽出的に、ピックアップして調査する。そういうことで、消防はどんどん危ないかもしれないものをすべて通報しても、おそらく建築指導部などでは受け止める体制が整ってないのが現状だと思いますが、それこそ今後の議論になるとは思うんですけど、その点についてはどういうふうにお考えですか。

市長

やはり本当に不特定多数が集まられるような場所で、どう考えても危険やと。なおかつ建築基準法上もクエスチョンマークが付くという所に関しては、かなり重点的にチェックを入れていこうという、率先した動きに、私はつながっていくんだと思っています。ですから、それがこの先の、記者さんおっしゃったように、この先に、条例改正とかというところまで踏み込んでいく動きになるのかどうかは、今後のプロジェクトチームの研究によるであろうと思っていますが、当然そういうものも視野に入れた動きの第一歩だと私は思っております。そういうものが裏打ちされれば、それなりの人的配置っていうようなものも考えられますし、それは安心安全のまちづくりっていう部分の基本になる部分だという認識でおります。なおかつ、今回9名の選りすぐり、エキスパートを集めたわけですが、その人たちだけがやるものではございませんので。今、数は建築指導部よりも多い人間でいろいろな検査とか行ける消防の体制ですので、そこから上がってくる要注意案件・物件というものを集中して徹底してやれるというふうに私は考えております。

記者

すいません。先ほどの質問の関連で恐縮なんですが、保育所の廃止でですね、廃止と言われたことに加えて、老朽化が激しい建物が、耐震性が十分じゃないというのが明らかになって、昨日その数値が保護者さんに伝えられているようなんですけれども、廃止の上に、この1年半の間、耐震強度が不充分なまま子どもを預けなあかんっていうダブルパンチのような状況になっているんですが、それに関しては何か手立てといいますか、予算を組めるとか、そんなようなことは検討の余地ありませんでしょうか。

市長

申し訳ありませんが、私、現場をまだ見ておりませんので、どういう状況かということを、見たいと思います。確かに昭和30年の5月にできております。木造1階建てであるということで、この老朽化に関してはかなりのもんだろうなとしか、今言えない状況です。要するにそういう不安もあるということですから、逆に、早い時期に移せるものなら移っていただくことも、当然ありうるんじゃないですか。保護者の方が不安に思われて、近くに受け入れる保育所があるということであれば、そちらへ移っていただいた方が安心だということであれば、その動きをしようと思いますけど。

記者

駐輪対策の件で2点お伺いしたいのですが、これワースト1を返上しようと思うと、相当の台数をその削減しないといけないと思うんですけれども、具体的な数値目標についてお考えかどうかということと、その事業者に駐輪場作ってもらったり、回数を頻繁に撤去したりということの中に、市として、もう少し何か強制力を発揮できるような措置を今後お考えかどうかということについて、お聞かせください。

市長

申し訳ありません。強制力を発揮というのは、具体的にはどういうことですか。

記者

「やってくださいよ」というだけだと、なかなか現状変わらないと思うので、その辺がどうかなと。

市長

ですから撤去主体が、民間にお願いするというのではございませんので。市が撤去主体であることは、それは保管義務とかですね、私有財産を移動するわけですから、それをきちんと保管しないといけないという部分がありますから。撤去する主体は市ですが、そういったその整理の部分で、乱雑に置いてあるというような所を、市民の方にご協力いただけないかというつもりで、申しております。それとその数値目標ですが、ほんとに、3年目標でやりたいというふうに最初に申しましたように、3年でなんとか、その5万という数字をですね、見える形で減らしたいですよね。2位が2万5千ですから、ワースト1は返上したいですけれど、いきなり2万5千減らすというのは、かなりの荒わざになるとは思います。ただ、やっぱりキタの6千台に対して、ミナミの1万4千、この8千の差はですね、面的規制と、それと、エリアといっていいんですか、線の規制との違いではないかなという気もするんです。キタもまだまだ私、歩いたりしててひどい所ありますから、そこを重点的にやっていきたいと思うと同時に、面規制はかなり有効なんじゃないかっていう気はしております。ですから、目に見える目標がありますんで、その目に見える目標をデータでお示ししながら、「こんだけになりました。でもまだ見た目は汚いですね」言うたら、どんどんやっていきますし。それとやっぱり、マナー。何もかも、その教育に結びつけるわけじゃないですけど、根本的に人を思いやる気持ちとか、マナーとか、原点を見るような気がするんですよ。あんだけ乱雑に置いてあると。私も、民間の時に、ここはあかんでという場所に置いたことはありますが、置く時には、人の通行の邪魔にならんようにというふうな気はどっかにあります。それでもう、盗られたらしゃあないわけですから。今はもうそんなことしませんけど。そういった部分を、是非、市民の皆さんにご理解いただいて、「みんなで、きれいにしませんか」という呼びかけです。

記者

昨日のですね、水道の府市連携の先生方の会議ありましたけれども、そこで、府案に対してですね、非常に厳しい意見が相次いだということで、橋下知事は、この委員会を通じて府案か市案かどちらかに決めようというようなこともおっしゃっていたと思うんですけれども、府案にそれだけ厳しい意見が出た中でですね、今後、市案を府が受け入れられないというふうに、市長は見ていらっしゃるのか、今後、連携に向けて、非常に先生方が府案に対して厳しい意見が出ると、なかなか連携が実際できるのかというふうな、ちょっと不安を抱くのですが、そこら辺どう見ていらっしゃるのか、ちょっと教えてください。

市長

府案に対する不安いうて、字が難しいなぁって一瞬思ったんですが。府の案はね、こういう言い方したら失礼ですけれど、私、最初にぱっと見た瞬間に、これはどういう計算したのって思いました。その疑問は知事にメールで送って、お返事はいただけなかったんですけれども。もうだいぶ前です。最初に見た瞬間です。それほど、やっぱり、広域行政やってらっしゃる方が細かい積み上げ苦手やなぁという認識を新たにした案でしたね。これは、もうこの間の府市水道協議をじっくり見ていただいた記者の皆さんには自ずと明らかなことやと思いますが、市の案というのは、本当に基礎的なデータを積み上げていく中からお出ししています。やっぱり、市の見方という部分ありますんで、第三者からたたかれる部分は、どうぞたたいてください。どんどんたたいていただいて結構です。たたいてブラッシュアップしていく中から、ほんまに市民、府民にとってええ案が出るやろうと思って出しています。一方で、それだけ、市が先に出した案で、その時にはまだ具体的なものが出てなかった府が、後出しジャンケンしてあれかという部分は正直感じますね。ですから、橋下知事には、別に、市案をどうの、府案をどうのではなく、基本というのは市民、府民にとって、安心して蛇口をひねれば、きれいな水が絶えず出てくる。おいしい水が絶えず出てくる。しかもそれが安価やということが一番であって、それを送る側が、統合事業組合やったでしたか、その組合であろうと、何であろうと関係あらへんと僕は思うんです。そのための案を市の水道局が出してくれたと思っていますが、それに対して、府の水道部並びに府議会でのやり取りを見ていますと、ちょっと不信感というか、かなりの不信感っていいますか。苦手なんだなぁと、府は。やっぱり、こういった細かい積み上げをされるのが。非常にきつい言い方になりますけれども、苦手だなぁというのが私の正直な意見です。でも、せっかくここまで進んでます府と市の水道事業統合の話ですんで、私は何としてでも実現させたいと思っています。なぜなら市案のほうが優れていると思うから。これは、市が府の水道をのむとか、そういうものではありません。将来的には、大阪市水道局というものが無くなっても構わないと思っています。水平連携で周りの市町村ときちっと連携しながら、一番納得のいく形で、別にそこで誰が管理しようとかまへんと。納得のいく形で、きちんとしたものをお届けできる、それが行政の責任やと。一番住民に近いところで絶えず汗を流してきた行政ならばこそ分かることやという気が非常にしております。