����21�N11��17���@���s����S��

�y�w��z�ρx�̍Đ��E���p�ȂǂɌ������{�s�ւ̊̕�W�ɂ��āz

�F����ɂ��́A��낵�����肢�������܂��B

���N�A���傤��1�N�O�ɂȂ��ł�����ǂ��A�F�l�ɂӂ邳�Ɣ[�Ő��x�����p�����{�s�ւ̂������肢�����Ă��������܂����B���s�������邽������̎s����S���ɂ�������s�̃T�|�[�^�[�̊F����A����20�N�x�ɒ��Ղ������܂����l�̊��̍��v�ł������܂����A���悻1��870���~�A����́A�ӂ邳�Ɣ[�Ő��x�̑ΏۂƂȂ���z�ł������܂��B���炽�߂ĐS���犴�Ӑ\���グ�܂��ƂƂ��ɁA���Ղ������܂������́A���ꂼ��̖ړI�ɉ��������Ƃɑ�Ɏg�킹�Ă������������Ǝv���Ă���܂��B

�ӂ邳�Ɣ[�Ő��x�́A�����������������̈��z�܂ł͐ŋ����T������܂��B�����������z�ɉ����ď����ł��ҕt����A���{���A�s�������ł͊ɉ������z�����������Đ��������Ƃ������x�ł������܂��B���������A���N�����s�ւ̂��x������낵�����肢�������Ǝv���܂��B���R�A���N���T�����Ă��������m��\�������Ă����������߂̃t�H���[�Ƃ����܂����A�u�\�������Y��ɂȂ��Ă��܂��v���Ă����悤�ȗt���𑗂点�Ă������������A�ē��͂����Ă������������Ǝv���Ă���܂��B���́A�u���̎��ƂɊ������v�A�u�������������̂Ɏg���Ăق�����⣂Ƃ������ƂŁA���\���o�ɉ������g�����������Ă����������Ǝv���Ă���܂��B����]�̃��j���[�₲�̕��@�Ȃǂ́A�ڂ����͑��s�̃z�[���y�[�W�A���ꂩ��e�������{�s�̎{�݂ɁA���̃��[�t���b�g��u�����Ă��������Ă���܂���ŁA�����������������Ǝv���܂��B

���̃��j���[�ł������܂�����ǂ��A���N�͓��ɁA�����ɂ����ł����A���s���̌p���ɂȂ����g�݂�1�Ƃ��܂��āA�w��z�ρx�̐����Ɍ�������g�݂ւ̂��x�����Ăт��������Ǝv���Ă���܂��B

���ꂪ�A����̎ʐ^��傫�����܂����w��z�ρx�ł������܂��B���{�̑�쉈���A���傤�Ǒ����ǂ̐���O�Ɍ����Ă���܂�����ǂ��A����4�N�Ɍ��Ă�ꂽ�����K����ł͍ł��Â��m�����z�ł������܂��B���̏d�v�������ɂ��w�肳��Ă���܂����A���̂悤�ɑ�ϔ������A���j�I�ɂ������I�ɂ����ɉ��l������{�݂ł������܂��B�����̘V�����Ɠ����Ȃǂ̏��݂��i��ł���܂��āA���݂͔N1��̌��J�����̂ق��́A���Ӓn��Ƃ��ǂ������Ă���Ƃ����A��ώc�O�ȏ�Ԃɂ���܂��B���N�́w���s���x�ɗ���ŁA��Ԍ��J�A���ʂ�3���ԃv���X���đ����̊F����ɗ��Ă��������܂����B���ꂩ��A����1�ł��ˁA������́A���ꂨ�茳�ɁA�F����̂��茳�Ƀ`���V�����z�肵�Ă����ł����A����́w�V�����y�Վ��s�ψ���x�̊F���A�Ǝ��Ƀ`���V������āw��z�ρx�ւ̊������n�߂Ă������������̂ł��B�{���ɂ��肪�������Ƃł��B�u���`����v�A�����ɏ����Ă����ł����A�u���`����c���Ȃ�����I�����Ă�낤��`�i�@!!!�v�Ə����Ă���܂����A���s���������Ă���c�m�`�ƌ����܂����A��オ�{�������Ă���͂���������\�����Ǝv���܂��B�n���s���̊F���w��z�ρx��ۑ����Ă������Ƃ������̓����A��ς��肪�������A���̋@�^�������厖�ɂ������Ǝv���Ă���܂��B�X�Ȃ�s�������̓����ɂȂ��Ă��������Ƃ������Ƃ���A�܂��Ɂw��������ɂ��܂Ђ�x�Ƃ������ƂŁA�w��z�ρx�ւ̂��x�������肢���邱�ƂƂ��܂����B�����̊O�ϕ�C�A���ꂩ��~�n���̐����ɂ��悻1���~�����ς��Ă���܂��B�ł��邾���������̒n����펞���J���܂��āA��쉈���̐��ӃG���A�����f���炵�����̂ɂ��Ă��������Ǝv���Ă���܂��B���ӂƌ����܂��ƁA���̉āA�w���s���2009�x�A190���l�̕��ɗ��Ă��������āA���s���̖��́A��ӂ̖��͂Ƃ������̂��\���Ɋ����Ă����������Ǝv���܂��B�V�����Ȃ�܂������V�������A�����ƕl�A���V�{�����ƍ��킹�āA���́w��z�ρx�ɂ��܂��āA��쉈���̌i�ςƂ������̂��A����ɖ��͂𑝂��̂ł͂Ȃ����Ǝ��v���Ă���܂��B

�t�A���̋G�߂́A�����ǂ̍��̒ʂ蔲���A�L���ł������܂��B�ʂ蔲���I����ďo�ė�����A���̐��ʂɂ��́w��z�ρx���^�����Ȏp�ňЗe�������Ă���B���������i�F�𑁂��������Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B���s�̂ӂ邳�Ɣ[�Ő��x�ɂ�邲�A���̕��������A���C�ȑ��Â���ɖ𗧂Ă܂��̂ŁA�����낵�����肢�������܂��B

���N�A���傤��1�N�O�ɂȂ��ł�����ǂ��A�F�l�ɂӂ邳�Ɣ[�Ő��x�����p�����{�s�ւ̂������肢�����Ă��������܂����B���s�������邽������̎s����S���ɂ�������s�̃T�|�[�^�[�̊F����A����20�N�x�ɒ��Ղ������܂����l�̊��̍��v�ł������܂����A���悻1��870���~�A����́A�ӂ邳�Ɣ[�Ő��x�̑ΏۂƂȂ���z�ł������܂��B���炽�߂ĐS���犴�Ӑ\���グ�܂��ƂƂ��ɁA���Ղ������܂������́A���ꂼ��̖ړI�ɉ��������Ƃɑ�Ɏg�킹�Ă������������Ǝv���Ă���܂��B

�ӂ邳�Ɣ[�Ő��x�́A�����������������̈��z�܂ł͐ŋ����T������܂��B�����������z�ɉ����ď����ł��ҕt����A���{���A�s�������ł͊ɉ������z�����������Đ��������Ƃ������x�ł������܂��B���������A���N�����s�ւ̂��x������낵�����肢�������Ǝv���܂��B���R�A���N���T�����Ă��������m��\�������Ă����������߂̃t�H���[�Ƃ����܂����A�u�\�������Y��ɂȂ��Ă��܂��v���Ă����悤�ȗt���𑗂点�Ă������������A�ē��͂����Ă������������Ǝv���Ă���܂��B���́A�u���̎��ƂɊ������v�A�u�������������̂Ɏg���Ăق�����⣂Ƃ������ƂŁA���\���o�ɉ������g�����������Ă����������Ǝv���Ă���܂��B����]�̃��j���[�₲�̕��@�Ȃǂ́A�ڂ����͑��s�̃z�[���y�[�W�A���ꂩ��e�������{�s�̎{�݂ɁA���̃��[�t���b�g��u�����Ă��������Ă���܂���ŁA�����������������Ǝv���܂��B

���̃��j���[�ł������܂�����ǂ��A���N�͓��ɁA�����ɂ����ł����A���s���̌p���ɂȂ����g�݂�1�Ƃ��܂��āA�w��z�ρx�̐����Ɍ�������g�݂ւ̂��x�����Ăт��������Ǝv���Ă���܂��B

���ꂪ�A����̎ʐ^��傫�����܂����w��z�ρx�ł������܂��B���{�̑�쉈���A���傤�Ǒ����ǂ̐���O�Ɍ����Ă���܂�����ǂ��A����4�N�Ɍ��Ă�ꂽ�����K����ł͍ł��Â��m�����z�ł������܂��B���̏d�v�������ɂ��w�肳��Ă���܂����A���̂悤�ɑ�ϔ������A���j�I�ɂ������I�ɂ����ɉ��l������{�݂ł������܂��B�����̘V�����Ɠ����Ȃǂ̏��݂��i��ł���܂��āA���݂͔N1��̌��J�����̂ق��́A���Ӓn��Ƃ��ǂ������Ă���Ƃ����A��ώc�O�ȏ�Ԃɂ���܂��B���N�́w���s���x�ɗ���ŁA��Ԍ��J�A���ʂ�3���ԃv���X���đ����̊F����ɗ��Ă��������܂����B���ꂩ��A����1�ł��ˁA������́A���ꂨ�茳�ɁA�F����̂��茳�Ƀ`���V�����z�肵�Ă����ł����A����́w�V�����y�Վ��s�ψ���x�̊F���A�Ǝ��Ƀ`���V������āw��z�ρx�ւ̊������n�߂Ă������������̂ł��B�{���ɂ��肪�������Ƃł��B�u���`����v�A�����ɏ����Ă����ł����A�u���`����c���Ȃ�����I�����Ă�낤��`�i�@!!!�v�Ə����Ă���܂����A���s���������Ă���c�m�`�ƌ����܂����A��オ�{�������Ă���͂���������\�����Ǝv���܂��B�n���s���̊F���w��z�ρx��ۑ����Ă������Ƃ������̓����A��ς��肪�������A���̋@�^�������厖�ɂ������Ǝv���Ă���܂��B�X�Ȃ�s�������̓����ɂȂ��Ă��������Ƃ������Ƃ���A�܂��Ɂw��������ɂ��܂Ђ�x�Ƃ������ƂŁA�w��z�ρx�ւ̂��x�������肢���邱�ƂƂ��܂����B�����̊O�ϕ�C�A���ꂩ��~�n���̐����ɂ��悻1���~�����ς��Ă���܂��B�ł��邾���������̒n����펞���J���܂��āA��쉈���̐��ӃG���A�����f���炵�����̂ɂ��Ă��������Ǝv���Ă���܂��B���ӂƌ����܂��ƁA���̉āA�w���s���2009�x�A190���l�̕��ɗ��Ă��������āA���s���̖��́A��ӂ̖��͂Ƃ������̂��\���Ɋ����Ă����������Ǝv���܂��B�V�����Ȃ�܂������V�������A�����ƕl�A���V�{�����ƍ��킹�āA���́w��z�ρx�ɂ��܂��āA��쉈���̌i�ςƂ������̂��A����ɖ��͂𑝂��̂ł͂Ȃ����Ǝ��v���Ă���܂��B

�t�A���̋G�߂́A�����ǂ̍��̒ʂ蔲���A�L���ł������܂��B�ʂ蔲���I����ďo�ė�����A���̐��ʂɂ��́w��z�ρx���^�����Ȏp�ňЗe�������Ă���B���������i�F�𑁂��������Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B���s�̂ӂ邳�Ɣ[�Ő��x�ɂ�邲�A���̕��������A���C�ȑ��Â���ɖ𗧂Ă܂��̂ŁA�����낵�����肢�������܂��B

�y�w�s�������̂��߂̃N���b�N����x�̋��^��Ƃ̌���ɂ��āz

�����Ɋ֘A����b�ł������܂��B�w���s�@�s�������̂��߂̃N���b�N����x�z�[���y�[�W��10��30���ɊJ�݂������܂��āA���^��Ƃ����Ă���܂����Ƃ���A������ł������܂��A���s�M�p���ɂ���ƁA���ꂩ����M�p���ɂ���A����2�Ђ��牞�傪�������܂��āA�{�����A����2�Ђ̃o�i�[���z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��Ă���܂��B���́u�N���b�N����v�Ƃ����̂́A�z�[���y�[�W��̋��^��Ƃ̃o�i�[���N���b�N����ƁA���^��Ƃ��N���b�N�����l�ɑ����āA�����Ă����Ƃ����d�g�݂ł������܂��B��ʓI�ȕ���ƈႢ�A������s���l�����K�����K�v���Ȃ��Ƃ��납��A�g�߂ȎЉ���Ƃ��ċߔN���ڂ��W�߂Ă�����̂ŁA���̊��ɂ��܂��ẮA���s�Ŋ�������m�o�n���̎s�������c�̂̍s�����v�I�Ȏ��Ƃɑ��鏕�����Ƃ��Ċ��p�����Ă������������Ǝv���Ă��܂��B���s�͈��������A�N���b�N����ɋ��^�����������Ƃ��W���Ă��܂��B�������낵�����肢�������܂��B���̃N���b�N����A�����N���b�N3�~�̊ő��s�ɓ����Ă���d�g�݂ɂȂ��Ă���܂��B�s���̊F������A�N���b�N1�łł���s�������Ƃ��āA���Q�������肢�������Ǝv���܂��B

�@�����i���s�j�ŁA��Ԃ���ς荢�����Ȃ��Ǝv���̂́A������X�[�p�[�R���s���[�^�́A���̋Z�p�̐��i�Ɋւ��Ď~�܂�Ƃ������ƂƂ��ł��ˁA���ꂩ��A�n��Ȋw�Z�p�U���Ƃ��Y�w�ԘA�g���p�~�����Ƃ������Ƃ��A�u�Ȃ�ł�낤�Ȃ��v�ƁB�܂�A���܂œ��{�Ƃ������̂́A�u�Ǝ��Z�p�����A�悻���痈����[�Z�p���A���H�Z�p���D��Ă���v�ƌ����Ă��Ƃ��낪�A����ł́A�u�Ő�[�̋Z�p���J��������A���ݏo���Ă����\�͂������v�Ƃ����̂��A���E�Ɍ����čL���m�炵�߂邽�߂̓��������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�u������X�[�p�[�R���s���[�^�̊J����������~��܂���v�Ƃ����錾�ł����낤���A���̈���ŁA���ꂩ��̋Z�p�J���A���邢�͐V���������Ƃ��Ɏ�g��ł��������ɂ����āA�u���ꂾ���̌��ӂ��������Ȋw�Z�p�̐U�������܂���v�Ƃ��������ł̏o�x�ꊴ�A�����x�ꊴ�B������A�������ˁA����ς�����ӔC�ɂȂ����Ă���B�����ɍL���A�u���ꂾ���̂��Ƃ���肽���Ǝv���Ă܂��v�A�������A�u����ȏ�Ɍo������邩������Ȃ��v�Ƃ��������������Ȃ��炲��������������A�[���ł��镔���������������ł͂Ȃ����Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B������ƒ����Ȃ�܂��āA�\����܂���B

�y�w���s���ǂ����k�Z���^�[�x�̊J�݂ɂ��āz

���ł��B�w���s���ǂ����k�Z���^�[�x�̊J�݂ɂ��Ă̂������ł��B����11���͂��傤�ǁA�w�I�����W���{���L�����y�[���x�A�w�����s�Җh�~���i���ԁx�ł����A�����s�҂ɂ��܂��ẮA���s�̃z�[���y�[�W�ɂ��u�ӂ������I�����s�ҁv�Ƃ����y�[�W��V���ɐ݂��܂��āA���͂��̒��ŁA�u�Ђ���Ƃ�����s�҂��ȁv�Ǝv������A�Ԉ���Ă��Ă��\��Ȃ�����A���߂�킸�ɒʕ�A�A�������Ă�������悤�ɂƂ����Ăт������s���Ă��܂��B�s�҂ŋꂵ��ł���q�ǂ��͉䖝�����ɑ��k���Ăق����B�܂��A�q��ĂɔY��ł���l�ɂ��Ă��A�u1�l�ŕ������ނƂ������Ƃ̂Ȃ��悤�ɐ��k���Ă��������v�ƌĂт����������Ă��������Ă���܂��B���̑��k���鎙�����k���ł����A���k�������Ă���ƂƂ��ɁA���k���e�����݁A���G���l�����Ă���܂��āA�܂��A���������Ή����邱�Ƃŋs�҂𖢑R�ɖh�����Ƃɂ��Ȃ�A�@�\������i�߂Ă܂���܂����B���悢��A�N��������22�N��1��4������A�������k�����s�����S���ł��钆����X�m�{�Ɉړ]�������܂��B�����āA����Z���^�[���ɂ���܂����瑊�k������̂����A�V���Ɂw���ǂ����k�Z���^�[�x�Ƃ��ĊJ�݂������܂��B�w���ǂ����k�Z���^�[�x�ł́A���k���ꌳ�I�Ɏt���鑍�����k�����A�Ƃ肠�����u�����ɑ��k���Ă��������v�ƁA��������������V���ɂ���܂��āA���k���₷����Nj�����ƂƂ��ɁA����A��ÁA�����A�S���̐��E�ɂ�鑍���A�Z�X�����g�����{���A�q�ǂ��ɂƂ��āA���œK�Ȏx����}���Ă��������Ǝv���Ă���܂��B�܂��A���������i�A�����S���i�Ȃǂ̑��k�̐��̋�����}��܂��āA�����s�҂̖��R�h�~�⑁�������A�����Ή��Ɉ�w�w�߁A�����s�Җh�~�̂���Ȃ鐄�i��}��ƂƂ��ɁA���e�ւ̎x�����[���������ƍl���Ă��܂��B�w���ǂ����k�Z���^�[�x���q�ǂ��̃Z�[�t�e�B�l�b�g�̊j�Ƃ��Ă̋@�\�A���̖������\���ɉʂ�����悤�ɁA��w�w�߂Ă܂��肽���Ǝv���܂��B��낵�����肢�������܂��B

�y�g�n�o�d�]�[�����Ɓ@�D��n��w�܂��ȂݏC�i�����x�̑�1���̊����ɂ��āz

���ł����A�u�g�n�o�d�]�[�����Ɓv�ɂ��A�܂��ȂݏC�i�������Ƃ̑D��n��ɂ������1�������������Ƃ������m�点�ł��B�u�g�n�o�d�]�[�����Ɓv�Ƃ����܂��ƁA�s���̊F����Ƃ�������ɒn�悲�Ƃ̓������������Ȃ���A�����̏C�i�����ȂǁA��̓I�Ȃ܂��Â����i�߂Ă������Ƃ������Ƃł������܂��B�D��ł́A����19�N�x�����g�݂��n�߂Ă��܂��B����A������̑D��n��Ƃ��Ă͏��߂Ă̎���ɂȂ�܂��w�Ő�r���x�A�w����r���a���O�x�̏C�i������11��21���Ɋ����������܂��B�u�C�i�v�Ƃ������́A�C���́u�C�v�ɁA�i�F�A�i�ς́u�i�v�Ƃ������Łu�C�i�v�Ə����܂����A�܂��Ȃ݂��ӎ����āA�����̊O�ς𐮂���Ƃ����Ӗ��ł��B�w�Ő�r���x���тɁw����r���a���O�x�Ƃ����̂́A���̓o�^�������ɂ��w�肳��Ă���܂��D����\����ߑ㌚�z�ł��B�D��̖��́A���̖��͂���荂�߂悤�Ƃ����A���Ƃ̎�|�Ɏ^�����錚���I�[�i�[�ƁA�n�����c��A���s���A�g�A���͂��邱�Ƃō���̏C�i�����������������܂����B

11��21���A���T�̓y�j���ɂȂ�܂����A2�̃r���ł̏C�i�H���̊�����I���s�Ȃ��܂��B�����o�Ȃ����Ă��������\��ɂȂ��Ă���܂����A�ߌ�5������A�w�Ő�r���x�Ŋ�����I��������s���邱�ƂɂȂ��Ă���A�ߌ�7������ߌ�8���i���m�ɂ͌ߌ�8�����j�̊Ԃɂ́A�w����r���a���O�x�Ŏ��v���̃f���_�����s����\��ƂȂ��Ă���܂��B���C���i�ǂ��傤�܂��j�Ƃ����܂��Ɛ_�_�i����̂��j����̂��Ղ肪�������܂���22���A23���A����2���Ԃ́A�n�����c���Â̂܂��Â���C�x���g���J�Â����ƕ����Ă���܂��B���������@��ɁA����A�D��ɂ��z�����������āA�܂��̎��[�����͂�n��̑z���ɐG��Ă��������āA�n��̊F�l�ƘA�g�������g�݂��i��ł���ƁA�����������Ԃ������������������Ǝv���Ă���܂��B

11��21���A���T�̓y�j���ɂȂ�܂����A2�̃r���ł̏C�i�H���̊�����I���s�Ȃ��܂��B�����o�Ȃ����Ă��������\��ɂȂ��Ă���܂����A�ߌ�5������A�w�Ő�r���x�Ŋ�����I��������s���邱�ƂɂȂ��Ă���A�ߌ�7������ߌ�8���i���m�ɂ͌ߌ�8�����j�̊Ԃɂ́A�w����r���a���O�x�Ŏ��v���̃f���_�����s����\��ƂȂ��Ă���܂��B���C���i�ǂ��傤�܂��j�Ƃ����܂��Ɛ_�_�i����̂��j����̂��Ղ肪�������܂���22���A23���A����2���Ԃ́A�n�����c���Â̂܂��Â���C�x���g���J�Â����ƕ����Ă���܂��B���������@��ɁA����A�D��ɂ��z�����������āA�܂��̎��[�����͂�n��̑z���ɐG��Ă��������āA�n��̊F�l�ƘA�g�������g�݂��i��ł���ƁA�����������Ԃ������������������Ǝv���Ă���܂��B

�y�w�n�r�`�j�`���̃��l�T���X2009�x�ɂ��āz

���́w�n�r�`�j�`���̃��l�T���X�x�̂��ē��ł������܂��B���N��7��ڂ��}���܂��B���̓~�̃C�x���g�Ƃ��Ďs���̐l�C�������A���N��138���l�Ƃ����吨�̕��ɗ��Ă��������܂����B��������������̔N���̕������ƌ�����Ǝv���܂����A���N��12��1���Ηj������25�����j���܂ł�25���ԊJ�Â����Ă��������܂��B12���P������11���܂ł́A�s�������ʌ��ւƎs�����쑤�̃X�g���[�g�̓_�����s���܂��āA12������S�ẴC�x���g���X�^�[�g�������܂��B���N�́A�w���s���x�ŐV�����Ȃ�܂������V�������̃o�������猕��t�߁A����������ӂ������A�قڒ��V���S�̂œW�J�������܂��B�s�����̐��ʂ��ς��܂��B�w�n�r�`�j�`������N���u�x����N���X�}�X�c���[�́w�A�J���N���X�x2�{�ƂƂ��ɁA�䓰�ؐ��ʑS�̂��C���~�l�[�V�����ŏ���܂��B���Ԓ��A�s�������r�[�́u���s�v�ōs�Ȃ��܂����A�w�����ĂȂ��J�t�F�x���ĊJ���āA����̓V�����y���ł���܂��Ƃ��A�z�b�g���C���Ȃǂ��y����ł���������Ƃ������ƂŁA���ꂪ�w���E�H�[�J�[�x�́w���V���E�H�[�J�[�x�Ƃ������W���ł������܂��āA������z�z�H

��������A�t���[�y�[�p�[�Ƃ��āA�F����̂��茳�ɂ��A������߂ȂƂ���Ŏ���Ă���������Ƃ������Ƃł��B�����뒆�����Ă��������܂��ƁA���ǂ��떞�ڂŎ����g���A�u���N�͂�����Ɣh��ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����\�z���͂邩�ɒ�������킢��z���ł������ȁA�����������������܂��̂Ɠ����ɁA�����ɒm���Ǝ��̎ʐ^���ڂ��Ă���܂�����ǂ��A���{�ł͌䓰�����C�g�A�b�v���Ă���܂��B�ŁA���V���A���̈�т���4���ڂɎ���A���̐��Ɏ���Ƃ���͑��s����点�Ă��������Ƃ������ƂŁA��⋣�����Ȃ���A���₩�ȑ��̓~�̕����������o�������Ǝv���Ă��܂��B���܂łɂȂ���g�݂ł���Ƃ��A���܂łƂ͈Ⴄ���͋C���Ă����͕̂K���o�Ă���܂���ŁA�����������������̂Ɠ����ɁA�Y�Ƒn���ق�������ƁA�x���`���[��ƂɊJ���A��Ă��W�������̃��l�T���X�����O�b�Y�A������o�ꂢ�����܂��B����̐V������悪���肾������́w�����̃��l�T���X�x�A����A���y���݂������������Ǝv���܂��B�F�l�̂���������҂����Ă���܂��B

�����J���s����S���ے�

��������ł��B��������A�t���[�y�[�p�[�Ƃ��āA�F����̂��茳�ɂ��A������߂ȂƂ���Ŏ���Ă���������Ƃ������Ƃł��B�����뒆�����Ă��������܂��ƁA���ǂ��떞�ڂŎ����g���A�u���N�͂�����Ɣh��ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����\�z���͂邩�ɒ�������킢��z���ł������ȁA�����������������܂��̂Ɠ����ɁA�����ɒm���Ǝ��̎ʐ^���ڂ��Ă���܂�����ǂ��A���{�ł͌䓰�����C�g�A�b�v���Ă���܂��B�ŁA���V���A���̈�т���4���ڂɎ���A���̐��Ɏ���Ƃ���͑��s����点�Ă��������Ƃ������ƂŁA��⋣�����Ȃ���A���₩�ȑ��̓~�̕����������o�������Ǝv���Ă��܂��B���܂łɂȂ���g�݂ł���Ƃ��A���܂łƂ͈Ⴄ���͋C���Ă����͕̂K���o�Ă���܂���ŁA�����������������̂Ɠ����ɁA�Y�Ƒn���ق�������ƁA�x���`���[��ƂɊJ���A��Ă��W�������̃��l�T���X�����O�b�Y�A������o�ꂢ�����܂��B����̐V������悪���肾������́w�����̃��l�T���X�x�A����A���y���݂������������Ǝv���܂��B�F�l�̂���������҂����Ă���܂��B

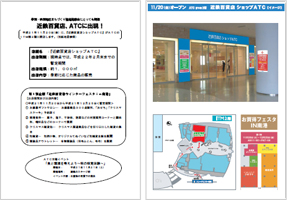

�y�w�ߓS�S�ݓX�V���b�v�`�s�b�x�̊J�X�ɂ��āz

�Ō�̍��ڂł��B���茳�ɂ������܂������w�ߓS�S�ݓX�A�`�s�b�ɏo���I�x�ɂ��Ă������������܂��B���݁A���s�Ƒ��{���тɌo�ϊE����ۂƂȂ�܂��āw���F�E��F�n��܂��Â��萄�i���c��x�𗧂��グ�A��F�n��̊������Ɍ����Ď��g��ł���܂�����ǂ��A���̂悤�ȓ����̒��ő��S�ݓX�̐i�o�ł������܂��B���i���c��ɂƂ��Ă��N��ƌ����܂��̂ŁA�����炲�ē������Ă������������Ǝv���Ă���܂��B�����_�ł͊��Ԍ���ƂȂ��Ă���܂��A����21�N11��20�����j������A���N��2��28���܂ŁA�ߓS�S�ݓX���w�V���b�v�`�s�b�x�Ƃ��āA�`�s�b�̂h�s�l��2�K�ɏo�X���邱�ƂɂȂ�܂����B�h�s�l��2�K�Ƃ����܂��ƁA�j���[�g�������~����Ăv�s�b�Ȃǂ֍s���A���ʘH��2�K�ɂȂ�܂��B�`�s�b�̃��C���ʘH���炷���̏ꏊ�ő�ϕ֗��ȏꏊ�ŁA�X�ܖʐς͂��悻1,000�u�B��1�e���Ƃ��܂��āA11��20������12����25���܂ŁA�w�ߓS�S�ݓX�E�C���^�[�t�F�X�^������`�x�Ə̂��܂��āA���Ε�M�t�g�T�����A�N���X�}�X�֘A���i�Ȃǂ̋G�ߓI�Ȃ��́A��`�H�s�Ƃ��Ă��َq��y�Ȃǂ��W�J�����ƕ����Ă��܂��B���̋ߓS�S�ݓX�̂`�s�b�i�o���A���n��̈�w�̔��W�𑣂����Ƃ����҂��Ă��܂��̂ŁA��낵�����肢���܂��B�`�s�b�ł͋ߓS�S�ݓX�̃I�[�v���̗�����21���ɂ́A���s���������s��̋��͂܂��āA�`�s�b����Â���C�x���g�w�H�Ɗ����l���悤�`�H�̖��o�̌��`�x���A�����̃X�e�[�W�A����̓g���[�h�Z���^�[�O�w���~��Ă����̏��������ł����A�����ŊJ����܂��āA���Y���������߂���������Ƃ������Ƃł�����A���������낵�����肢�������Ǝv���Ă���܂��B���������Ȃ�܂����B�{���͈ȏ�ł������܂��B

���^�����L��

�O��A�P�x����ɂ����������Ƃŋ��k�Ȃ�ł�����ǂ��A����z�[���̂ł��ˁA�E���g���}�[�P�b�g�A���ꂪ�ق��邱�Ƃɂ��Ă̂ł��ˁA�s���̂��l���Ƃł��ˁA���ƁA�����������c�Ƃ��̊������_�A���Ȃ������Ȃ�ł�����ǂ��A�s�Ƃ��āA�x���Ȃ�A�����������Ƃ�����Ă������l��������̂��Ƃ����A����2�_�ɂ��Ă��肢���܂��B

�s��

�͂��B����̕قɂ��܂��āA����A��T�������Ǝv���܂����A�����������Ă��������܂����B��T����Ȃ��ȁA���H�H�ׂɍs�������ɁA�C���^�r���[���܂��Ă��������܂�������ǂ��A���s�ƒ��ځA�S���A���s������Ă����z�[���Ƃ������̂ł͂Ȃ��̂ŁA����z�[���ƌ��c�Ƃ̌_��̘b�Ƃ����ӂ��ɗ������Ă���܂��B���̂������Ƃ��āA���~�q�ɂ�T���Ă���ƁB�ЊQ�p�̔��~�����ł��ˁA�ЊQ�ً}�������A���ɁA���̋ߕӂŒu���Ă����Ƃ��낪�A�m��4���l��������Ȃ��ƕ����Ă���܂��āA���̏ꏊ��T���Ă���͎̂����ł������܂��B�ŁA�F��ȂƂ�����������Ă݂܂�������ǂ��A�œK�ȏꏊ������z�[���ł���Ƃ������͓����Ă��Ă���܂����̂́A����Ƃ��̍���̌_��Č��Ƃ����ڃ����N����Ƃ����ӂ��ɂ́A���ǂ��͍l���Ă���܂���B�ł�����A�O�ɂ��\���܂����悤�ɁA��͂蓖���ғ��m�ŁA�ǂ�������̍s���Ⴂ�Ƃ��ł��ˁA�����Ă���Ƃ���ł́A����̍s���Ⴂ�A���邢�͐����s���Ƃ������悤�Ȃ��̂��U�������悤�ł��̂ŁA��������Ƙb�������Ă������������B���̌��ʁA���s���ǂ����邩�Ƃ������Ƃ́A�܂��ʎ����̘b�ɂȂ��Ȃ����ȂƁA���ł����������Ă���܂��B�͂��B

�L��

���{�ً̋}�ٗp��̈�́w�����X�g�b�v�T�[�r�X�x�Ȃ�ł�����ǂ��A30������̎����I�ȉ^�p���n�܂�ƕ����Ă��ł����A���s�ł͋�̓I�ɂǂ��̏ꏊ�ł��̂����Ă����̂͌��܂��Ă�̂��Ƃ������ƂƁA��T�����̂ق��ɗv�]���ꂽ�Ǝv����ł����A���߂āA�s�Ƃ��Ă��̃T�[�r�X�ւ̎v�����Ă����̂�������Ƃ���������������������ł����B

�s��

�͂��B���s���̃n���[���[�N�A�m��5�J���������܂��B�ŁA����5�J���ɁA���ݍl���Ă���܂��̂́A11��30���ł������܂�����ǂ��A1�J��������ɁA�����ی�֘A��2�l�A���ꂩ��Z��蓖�̋��t�W��1�l�Ƃ����v3�l�A������5��15�l�̎x���̐���g�ނƂ������Ƃ��Ă���܂��B�ŁA11��30���A1�������̎������s�Ƃ������ƂŁA���ߎs�A�w��s�s�s����Ƃ��Ă̋��͂ɉ����܂��Ƃ������Ƃ����̂ق��ɂ��`�����Ă܂���܂����B���̎��ɂ����肢�����̂́A���̓s�s���ꂼ��̎������̂ŁA��T�ɂ��ꂪ�S�Ă̊��ԁA����͒���I�ɊJ�Â���Ƃ����ӂ��ɂ́A���߂Ă������������Ȃ��Ƃ����ӂ��ɂ͂����茾���Ă���܂��B����͍����ς��܂���B���s�͓��ɁA�N���ɂȂ�܂��ƁA���ǂ��A�����ی��S�����Ă���E�������ł͂Ȃ��āA�S�E���̒��ʼnz�N���ƂƂ������̂ɒ��N�ɂ킽���Ď�g��ł���܂����A�肪���Ȃ��Ƃ����̂����Ԃł��B����ƁA���̎��ƑS�́A�w�����X�g�b�v�T�[�r�X�x�Ƃ������̂ɂ��ẮA��͂����A���ɑ��ėv�]�����ۂɂ��A4���ڂ߂ɏ������Ă��������Ă����A�{���A�d����T���ɗ�����A���̃n���[���[�N�ł͂Ȃ��āA�����ی��\���ɗ�������̂Ƃ���ŁA�܂��܂��ғ��N��w�ł̐\���Ƃ����̂����������Ă���Ƃ���������ɂ������܂���ŁA�����ցA�t�ɁA�n���[���[�N�̕��A���邢�͏A�J�x���Ƃ����������ɗ��Ă��������āA�����ŁA�A�E���ɂ��Ẵ����X�g�b�v�ɂȂ�̂��c�[�X�g�b�v�ɂȂ�̂��A�ǂ��������������K���Ȃ̂�������܂��A�{���̈Ӗ��Ŏd����T���Ă�����������A���邢�́A������̂Ɏd�����Ȃ��Ƃ����������ɑ��āA�����Ȃ��ׂ����Ƃ��Ă����̂́A���͂�����Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă���܂���ŁA�n���[���[�N�ł̃����X�g�b�v�T�[�r�X�ł͂Ȃ��A�����ی�\���ɗ����Ă���������́A�{���ɍ����Ă�����C�����A�ߒɂȋ��т��������ɂȂ�Ȃ���A�d����������b���Ă��������ق����ߓ��ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B

�L��

��T���ł��ˁA�ꕔ�̋ƊE���ŕ��ꂽ��ł����ǂ��A�O����b���X�[�p�[�����`�p�̍i���݂�������Ƃ������Ƃ̐�����āA���s����Ɛ_�ˎs���ł��ˁA�N���ɂ��X�[�p�[�����`�p�A��_�`�̘A�g��[�߂邽�߂ɁA���I�ȑg�D�𗧂��グ��Ƃ����ӂ��ȕ��Ȃ��ꂽ��ł�����ǂ��A�{���ɂ��������ӂ��Ȃ��b������̂��A�ǂ̒��x�b���i��ł���������̂������肢�������܂��B

�s��

����͍`�p�哱�ł��Ԃ�A�b�������i��ł���Ƃ�����A�܂��ŏI�i�K�ɓ����Ă��Ȃ����玄�̂Ƃ���ɂ͕͏オ���Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A�����A�X�[�p�[�����`�p�̍i���݂Ɋւ��܂��ẮA��X�Ƃ��Ă��������������܂ł���Ă������Ƃł���A�Ȃ������E�I�ɂ����j�I�ɂ��A�_�ˁA���Ƃ����`���ʂ����Ă��������ɑ�������Ƃ������̂͑傫�����̂��������܂��B���������Ƃ������ƂŁA���Ȃ�̐��������܂ł���Ă܂���܂��āA�悤�₭���`�Ɋւ��܂��Ă͂��̕��������͂�����ƌ������i�K�ł������܂�����A���ꂩ�炨�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����_�ł́A�ق��́A�ق��̂ƌ����܂����A���C�o���͂P�������Ԃ�Ȃ��Ƃ͎v����ł����ǂ��A�Ɣ�ׂ܂��Ă��A���ꂩ������Ă��������̊z�Ƃ������ƂŌ����܂��ƁA���`�Ɋւ��Ă͎v���Ă���������͏��Ȃ��čςށB�Ȃ����A���ƕ����Ƃ������Ƃ��l���܂��ƁA���̎�舵���i�ڂ̓��e������ɂ킽��̂́A��͂肱�̍�_�`�ł���Ƃ����悤�ȁA��X���v���Ă����_�`�̎p�Ƃ������̂����ɑ��Ă�������ƈ�ەt���铮�����������Ǝv���Ă���܂��B����������ەt���铮�������钆����A����ɕK�v�ȗv�f���Ă����͉̂��Ȃ̂����Ă����̂�T���Ă������ŁA�ǂ����Ă������A���l�A���̊֓��ł����A1�`�ɍi�荞�ނ��Ƃ̂Ȃ��悤�ɂƂ��������͂������Ǝv���Ă���܂��B���ꂪ��̓I�ɐ_�˂Ƒ��̊Ԃłǂ��������c�@�ւ�����̂��A���邢�́A���ɑ��Ăǂ��������i���݂Ȃ��獡�̐����ɂ��肢���Ă����̂����Ă����̂́A���ꂩ���̓I�ɂȂ��Ă����b����Ȃ����Ǝv���Ă���܂��B�͂��B�`�p����H�`�p�A�����͂��Ȃ��B�͂��B

�L��

����ł��ˁA���Ƃ̓_�����Ă���3,000�ɋy�Ԏ��Ƃ̓_�����������܂����B�ŁA�s�͍�邾���ł͂Ȃ��Ăł��ˁA�n��ɂ��C�����Ă����������o�Ă���Ǝv����ł����ǂ��A�s�͍��܂ő傫�ȃx�C�G���A�Ƃ��ł��ˁA�傫�ȊJ�����s�����������Ă���Ă������ŁA����A�s�������Ă���s�������Ɨ���ŁA�ǂ�����ł����̂��ł��ˁA������Ƒ傫�Șb�ɂȂ��ł����ǂ��A�ǂ������������ł��̎��Ƃ̌��������Ă����̂�i�߂Ă����̂����Ă����̂������Ă��������B

�s��

�͂��B�s�����v�������S�ɂȂ��āA���̎��Ƃ̐o�����Ă������̂��A�������ƑS�Ăɂ킽���Ă�点�Ă��������܂����B�������A�O�̎s�����v�̒i�K�ł��A������x�̎������Ƃ̌������͂�点�Ă�����������ł����A����قǓO�ꂵ�đS�Ă̎��Ƃ�o�����Ƃ������Ƃ͏��߂āA�����炭���߂Ăł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̒����Ƃ����`�Ő����掺�A�s�����v���A�����J���Ƃ���3�����Ɏ����Ă���܂�����ǂ��A�s�����v���Őo�������ꂾ���̎��ƂƂ������̂��A���x�͂����ƍL���ϓ_����ǂ��Ŏs�������Ɨ���ł����̂��A���邢�́A�����ɏc����ł��邪�䂦�ɁA���ʼn���Ă��܂��Ă��鎖�ƂƂ����̂́A�������Ƃ̕������������Ă��Ȃ���A���ɂȂ��Ă�����̂����邱�Ƃɂ���ē����铝���̃����b�g�ƌo��̍팸�A�����������������ł��Ƃ炦�Ă��������Ǝv���Ă܂����A���ꂩ��A���Ԃ̕��̗͂ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ������̂��A�ǂ��o���Ă����̂��Ƃ������̂��A���A�����掺�ƁA���ꂩ��A������ǂ������`�Ŏs���̊F����ɐ�������Ƃ��������ŏ����J���A����3���̘A�g�v���C�ɑ傢�Ɋ��҂��Ă���܂��āA���ꂪ��Ԃ�蕪����₷���`�ŏo�Ă������Ƃ��A�u�������Ƃ����������Ƃ̓_�����������v�Ƃ����s���ɑ�������ӔC���ʂ������ƂɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B�������������̂��ςݏd�Ȃ��Ă������Ƃɂ���āA�u�����A���s���ꂾ���̂��Ƃ�����Ă�v�A���邢�́A�u�������s���ɗ���ł��Ă���v�Ƃ������Ƃ����Ԃ�o����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɋ��҂��āA����������������҂��Ă܂��B�͂��B

�L��

���{�̂ł��ˁA���Ǝd�����Ȃ�ł����ǂ��A�A����Ɛi��ł���܂����ǂ��A�܂��A���̍�Ƃƌ����܂����A����������g���ƁA����ɑ���܂��S�̓I�ȕ]�������������肢�����̂Ƃł��ˁA���ƁA���̒��ł��ʂłł��ˁA�n����t�ł̔��{�I�Ȍ������ɂ��Ęb���o�Ă���܂����A���ƁA�����ی�A���s�̂ق��ł��`�[�������Ď�g��ł�������̂ɂ��Ă��ł��ˁA����t�ɕs�������ł��Ƃ��A���ƁA�A�J�x���ɂ��Ă͋������Ȃ����A�����ق���������Ȃ����Ƃ����悤�Ȉӌ��o�Ă܂�����ǂ��A���������킹�Ďs���̂��������f����Ǝv���܂��B

�s��

�͂��B���Ǝd�����A�����i���s�j���A������\�ɁA�\�z���{�̉�����\�ɂ��肢���āA�P��̃g���C�A���A�����ĂP��̖{�d�����Ƃ�点�Ă��������܂����B����ŁA�{���Ɍ����������ɂ��炳�ꂽ�E���̌o���Ƃ��A���邢�́A�s���ɑ�������ӔC���ǂ��ʂ����Ƃ��������ŁA�����Ǝ��ǂ��̎d�����͗Ղ�ł܂���܂������A�d�����̑Ώۂɂ����鎖�ƂƂ������̂̑I�ʂɂ��Ă��A���s�i�K�Ƃ́A���N��点�Ă����������A���N�x��点�Ă����������d�����ł͂��Ȃ�˂����A���Ƃɓ��ݍ���ł������Ǝv���Ă܂��B�ŁA���̎d�����ł����A���̋@�ցA�܂�����ӔC���ʂ������ł��ˁA�����̕��̏����s���Ƃ������A�d�����Ƃ������̂ɑ���F���s���Ƃ����܂����A���ꂪ����̂��ȂƂ�������ۂł����B���̎��ɂ́A�t�ɁA���̎d�����̎�@�Ƃ����̂́A���ǂ���b�����̂́A�E�����S�Ă��̂����̗�����A��ԁA�s���Ɏ���܂ł̗���Ƃ������̂�c�����Ă��܂��B�Ƃ��낪���Ƃ����̂́A���̐ŋ��̏W�ߕ��ƁA����������ɒn���ɕ��z���Ă������Ƃ����A���̕ӂ̂��������Ƃ�����Ă����ł����āA���̂������n���̈�ԉ��̉�X��b�����̂ɗ��鎞�ɂ́A�ǂ������`�ō����̎�ɓn���Ă��邩�A������������ǂ������v���ő҂��Ă邩�Ƃ����̂��A�����m�Ȃ������������Ⴄ���ȂƂ����C�͂��܂��B�����A���Ǝd����������Ă��邻�̎��Ƃɂ���āA�Ⴆ�A���ɋ����ł���̂́A�V����ɂ��āA�u�����ɂ���ȋ����˂����܂�Ă����v�Ƃ����@���������Ă��������Ă���̂́A�������ɔ���������Č��Ă��闧��ł����A����́A�I��@�ւ݂����Ȃ��̂��������߂̑��݂Ƃ��ĉf���Ă��܂��Ă���ƁA�����������ƂˁA�����̐����ӔC�͂����Ɖʂ����Ă������������B���Ԃ�A�����Ƃ��̋@�ցA�ʂɂ����Ă���@�ւ��U������āA�u�U���v���Č������炨�������ł��ˁA�d����������Ă����ł�����A����ɑ�������ӔC�Ƃ����̂͒��ɂ�������Ⴄ���ȂƎv���܂���ŁA�F��ȈӖ��ŁA�F��Ȍ��������Ă��܂��Ă���B��ʂ�ł͌����Ȃ��Ƃ����̂��A��͂�A���̕����Ă���l�X�Ȏ��Ƃ�S�āA����A���ɍڂ��Ďd���������Ă��邩��A����͂�ނȂ����Ƃ��낤�Ǝv���Ă��܂��B�ł�����A�d�����̓��e�ɂ���Ă͉������������̂�����܂����A�u������Ƒ҂��Ă�v�ƁA�u����A���̂܂܂�������A�{���ɂ����Ȃ����獢���ł���v�Ƃ����v���Ō��Ă�����̂��������܂��B�����A����́A������\�����ǂ��̎d�����̍ۂɂ�����������Ă����悤�ɁA�u�s�v�A�p�~�Ɣ��f������Ă��A�����ɂ�߂�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�����ł�����x�A������ƈꂩ�猩�����Ȃ��Ƒʖڂł���v�ƁB���̌��������߂ɁA�ꂩ��ςݏグ�Ă����c�_�A���邢�͐����ӔC�Ƃ������̂����݂��Ă����ł���Ƃ����̂𖾂炩�ɂ����@�ł���Ƃ����ӂ��Ɏ��͎���Ă���܂����A������\��������������ӂ��ɂ���������Ă����悤�ɁA���ǂ��̎d���������Ă��������ۂɂ͊����܂����̂ŁA���������ӂ��Ɏv���Ă���܂��B�@�����i���s�j�ŁA��Ԃ���ς荢�����Ȃ��Ǝv���̂́A������X�[�p�[�R���s���[�^�́A���̋Z�p�̐��i�Ɋւ��Ď~�܂�Ƃ������ƂƂ��ł��ˁA���ꂩ��A�n��Ȋw�Z�p�U���Ƃ��Y�w�ԘA�g���p�~�����Ƃ������Ƃ��A�u�Ȃ�ł�낤�Ȃ��v�ƁB�܂�A���܂œ��{�Ƃ������̂́A�u�Ǝ��Z�p�����A�悻���痈����[�Z�p���A���H�Z�p���D��Ă���v�ƌ����Ă��Ƃ��낪�A����ł́A�u�Ő�[�̋Z�p���J��������A���ݏo���Ă����\�͂������v�Ƃ����̂��A���E�Ɍ����čL���m�炵�߂邽�߂̓��������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�u������X�[�p�[�R���s���[�^�̊J����������~��܂���v�Ƃ����錾�ł����낤���A���̈���ŁA���ꂩ��̋Z�p�J���A���邢�͐V���������Ƃ��Ɏ�g��ł��������ɂ����āA�u���ꂾ���̌��ӂ��������Ȋw�Z�p�̐U�������܂���v�Ƃ��������ł̏o�x�ꊴ�A�����x�ꊴ�B������A�������ˁA����ς�����ӔC�ɂȂ����Ă���B�����ɍL���A�u���ꂾ���̂��Ƃ���肽���Ǝv���Ă܂��v�A�������A�u����ȏ�Ɍo������邩������Ȃ��v�Ƃ��������������Ȃ��炲��������������A�[���ł��镔���������������ł͂Ȃ����Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B������ƒ����Ȃ�܂��āA�\����܂���B

�L��

���͓����悤�Ȃ��Ƃ����Ǝv���Ă���ł����ǂ��A�������܂��ƁA�Ⴆ�܂��r���ŁA�e�n�ɁA�n���A�n���ɗ^����A�ǂ������e����^���Ă���̂��Ƃ����̂́A�܂��������䩔��Ƃ��Ă���Ƃ�������Ǝv����ł����ǂ��A�����݂Ƃ��āA���s�ɂƂ��Ăł��ˁA���ɉe�������������ȂƂ����Ƃ���Ƃ��A�ǂ������ӂ��ɂ����ɂȂ��Ă���̂��Ȃ��Ƃ����̂��f������������ł�����ǂ��B

�s��

���\��������܂���A����ς�B�����A����ł��������A�����ی�́i�����j�A����ł�����ˁB�����ی�̂��̕��������Ă������̂ŁA���A��T�A�����ɍs�����Ă��������āA�u����͂���ς�����ٗp�{����܂߂Ĕ��{�I�ɉ������Ă��������Ȃ��ƁA�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ���ɗ��Ă܂���v�ƁB���ɁA�ғ��N��w�����X�Ɛ����ی�̖��@������Ƃ������A���Ȃ肠�������Ō����Ă܂���܂����B�ŁA�������������̂��ꉞ���܂����`�ł̎d�����͂��Ă����������Ƃ����_�ł́A���ꂪ��̓I�ɂ����Ǝ{��ƂȂ��āA���ꂩ��̐����ی�s���{�I�Ɍ������Ƃ����悤�ȓ����Ɠ����ɁA���ʓI�A�����ʂ���̃A�v���[�`�ɂ��Љ�ۏᐧ�x�̍\�z�Ƃ������̂ɐi��ł����Ă���������Ƃ��肪�����Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

�L��

�b�肪�ς���Đ\����Ȃ���ł����A������疾���܂ŁA�V�c�c�@���É����������K�₳��Ă��܂��B�ŁA�s���������ߑO���A�������ł�����ǂ��A���s����Ă����ʂ����邩�Ǝv����ł����A����ɑ��Ăǂ̂悤�Ȃ���ۂ��������ł��傤���B

�s��

�͂��B�������A���ꂾ���ԋ߂œV�c�c�@���É��ɂ������̂͏��߂Ă̂��Ƃł����A�����t�����킳���Ă��������@��Ƃ������͖̂ő��ɂ������܂���A���͎��Ȃ�ɁA����Ȃ�ɋْ������C�����ŁA�����̓��m�������p�قł̂��b�A����ɂ́A���H��Ŏ��̉E�ׂɓV�c�É������肢�������܂����̂ŁA�ŁA�^�������ɁA�ߌ������ɍc�@�É�������ɂȂ�܂����B���b�������Ă��������܂����B���Ɍ��h�ł���Ɠ����ɁA�V�c�c�@���É��̍����A�s���ɑ���v�����̐[�����Ă����܂����A�Ⴆ�Γ��m�������p�قł��A��ԋ������������A�S�Ăɋ�����������Ă���ł����A���Ԃ̊W�ŒZ���������̎��Ԃ����Ȃ�������ł�����ǂ��A���炵���q�ǂ��̑��`�ł���Ƃ��A���邢�͊G�t���̕����Ō����܂��ƁA�����A�A���Ƃ��������ɂ��̐e���݂₷�����̂ɂ������y�������ɁA�V�c�c�@���É������b�����킳��Ă����̂���ۓI�ł������܂����B����ɂ��H���̊Ԃɂ́A���ɑO�ɂ��z���ɂȂ������̈�ۂł���Ƃ��A��Ԓ��߂͊m�����E����ł������ɂȂ������ł������܂����A���̑O�ɂ͂�͂�Ȃ�ƌ����܂��Ă�70�N�̑�㖜���A���邢�͉Ԕ��̎��̎v���o�ł���Ƃ��A�����������Ƃ��y�������ɁA���̎��ɁA�u��ԏ�̎q�͂ˁA������������ł���v�Ƃ��A�u��Ԗڂ̎q�͂ˁA����Ȃ��Ƃ�����܂����v�Ƃ����Ă����ӂ��ɁA�c�@�É������b�����������̂����Ɉ�ۓI�ł������܂����B���̂ق�����́A�m�����c�O�Ȃ��炲���Ȃł��Ȃ��Ƃ������ƂŁA�u�w���s���x�����������C�x���g�ł����v�Ƃ������ƂƂ��A�u����A���ꂩ�琅�̓s�������������`�ŊF����ɐe����ł����������Ǝv���Ă���܂��B�ŁA�{�Ǝs�̗͂����킹�āA����A���E�ɖ������鐅�s�Ƃ��āA���ꂩ����撣���Ă����܂��̂ŁA�܂����ɗ��Ă������������ȁv�Ǝv���̂����̋C�����ł��B���ɋْ����܂������A�y�����ЂƎ����߂������Ă������������Ƃ���s���ɑ����Č���\���グ�����Ǝv���Ă���܂��B