平成21年12月16日 大阪市長会見全文

【市長就任後の2年を振り返るとともに3年目以降に向けて】

今日12月16日でございまして、初登庁したのが2年前12月19日でございますから、あと3日で3年目を迎えるということになる訳です。そういうこともございますので、この場をお借りしまして、この2年間の振り返りと3年目に向けました抱負というものを、私の思いをお話させていただく時間をいただきたいと思います。

新聞各紙の皆様、それからテレビ各局の皆様には、2年、折り返しの時点ということで様々なインタビューしていただきまして、そして報道していただいたことを心から感謝申し上げます。

「大阪はええまちや」ということを訴え続けてきたというつもりです。市民の皆さんといっしょに大阪を元気なまちにしたいという思いで市長にならせていただいて、長いのか短いのかよくわからないぐらい、自分自身の人生の中でもここまで全速力で回った時間というものはなかったなという思いでございます。決して楽なことではございませんけれども、ダイナミックに大阪を変えていこうという思いが、まちの中、そして市役所のこの組織の中にも少しずつではありますけれども広がり始めていると私は感じております。今までの大都市の市長の動き方とは少し違う動き方かもしれませんけれども、自分が思っておりました市民協働の動きというものが正しい方向性であるということを日々実感しながら動いてきた2年間であると同時に、その動きも毎日広がりを見せているという充実感も持っております。

これまで、200回を越えております市民協働チームとの動き、まちの中を駆け回って市民が大阪市のために動いてくださっておられる、そういった現場に飛び込んで、市民の方の生の声を聞き、肌で感じることができました。大阪市では本当に様々な日常の業務で市民生活、そして市政を支えている多くの職員も頑張っております。そういう現場にも足を運んで行って職員の生の声も聞くことができました。こうした動きを重ねていく中で、自分が思ってた以上のものを与えていただいた年月でもあったと思います。大きな意味で、大阪市、大阪市民の皆様に教えていただき、それが自信になり、これから本当の意味で地域主権というものを打ち立てていきたいと、その原動力にもなると思っております。市民の皆様に本当に感謝しており、素直な思いとして市長になってよかったと、今思っております。

振り返りますと1年目は裏金問題から始まりまして、マイナスの要素をいかにプラスにするか、裏金問題というのはプラスになりようがないのかもしれませんが、例えば情報公開を徹底することにより組織風土を抜本的に改革したい、そして市政の信頼回復を図ると同時に、旧態依然としたシステムをより今の時代にふさわしい形に変えていくかということにも心を配ることができましたし、そしてテレビニュースや新聞紙面を賑わしました、この裏金報道につきましては、調査の進捗も含め大阪市が情報を提供し、そしてニュースにしていただいたものであるということを、是非ご理解いただきたいと思います。全く行政経験がなかった私にとりまして、あのことが私はどういう発信をしたら職員に届くのかという現実であるとか、あるいは大阪市役所がどういう組織なのかといったものも含めて早い段階で、市長になって早い段階で教えていただいたというふうに受け止めております。

2年目は、「市民協働」をキーワードとしまして、現場から市政を変えるという思いで『元気な大阪をめざす政策推進ビジョン』を打ち出し、初めて一から予算を手がけました。その中でようやく、この間進めてまいりました様々な取組みが相互に繋がりを持ち始め、私がめざす市政運営の方向性が根を下ろしつつあるというのが率直な感想です。例えばこれをご覧いただきます。

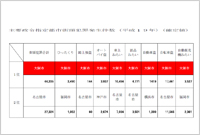

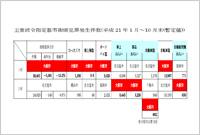

街頭犯罪です。街頭犯罪については8つ項目があるんですけども、平成19年末の、これ数字でございます。指定都市の中で8項目全てにおいて見事に、「見事に」という言葉当らないと思いますが、残念ながらワースト1だった訳でございます。で、このワースト1が平成20年末には2つ返上し、そして直近の、これは21年の10月時点のデータでございます。これは8つの項目の内、4つをワースト1返上につなげていると。残念ながら全部の数字でいうとワースト1ではございますけれども、これだけ変わったんだということを、市民の皆さんに是非知っていただきたいと思います。この変わったおかげといいますか、その変わった背景には、大阪府警の皆様の本当に全面的なご協力をいただいた、そして市民の皆様の協力をしっかりといただいたという着実な成果があがっております。街頭犯罪だけでなく、全ての犯罪発生件数も、今年1月から10月までの合計で、大阪では前年比約13パーセントの減となっております。

次は、放置自転車対策ですけれども、キタやミナミでは、商店会など地元団体と『自転車まちづくり地域協定』を結んで、街ぐるみの取り組みを進めていただきました。おかげで市内中心部の放置自転車は目に見えて減ってきております。ただ、「駐輪場が無いやんか。どないすんねん」という声が多いというのも私聞いております。駐輪場は本年度、市内に5,100台分増設しまして、全体で14万5千台分もあるんですけれども、これからも地域、地域で検証して、順次増設してまいりたいと思います。

ごみ減量の取組みにつきましても、分別収集でありますとか、『レジ袋削減協定』を結ぶなど、一人ひとりのちょっとした心がけが、地球規模でCO2の削減につながるなど、環境問題を身近に考えるきっかけづくりになったと思っております。森之宮焼却工場建替えの凍結を打ち出したことは、排出されるごみをいかに全部燃やすかという「力技」の視点に立ちました工場配置計画のあり方に、市民目線から疑問を持ったことがスタートでございました。ごみを出すのも市民、その処理のための工場を嫌がるのも市民という視点に立った時に一度立ち止まってみて、みんなでいっしょに「ごみのこと考え直してみませんか」と訴えさせていただくことで、こういった形になったのではないかと思っています。

そして、WTCがございます。今まで「負の遺産」と言われ、市役所の中では、できれば触りたくないもの、臨海部についても半ばあきらめムードというものがあったのかもしれません。そういうマイナス状態という水面下から、これからの大阪の経済発展をこのWTCを核にして描けるという、そういう可能性を強く感じさせてくれる、プラスのものに転換できたと思っています。今回、府にご決断いただいたことは、そういう意味も持っていると思っております。共に民間から入りました橋下知事と、市民、府民のためにという立ち位置が共通するという思いのもとで、いい連携がとれたことは、とてもよかったと思いますし、橋下知事に感謝すると共に、真剣に議論していただき、あと押ししていただいた市議会、府議会のご理解にも感謝しております。WTCや夢洲、咲洲、臨海部をどうするかといった関西の活性化に関わる課題につきまして、府と市が連携して取り組んでいく、そういうことの具体的な手ごたえや成果が得られた、それも大きいことだと感じております。この臨海部を核とする経済活性化の動きを是非とも確かなものにしていかなければなりません。府市連携をさらにステップアップして、府市共同で色々と取り組んでいきたいと思っております。

そして、今年は、連携、継承、継続をコンセプトといたしました『水都大阪2009』を開催いたしました。すばらしい賑わいを創り出すことができたと思うと同時に、はっきりと「水都」というコンセプトを大阪の代名詞に定着させる動きにつながったと私は確信しております。こういうふうにお話しておりましても、1日中にこにこにこにこ、すばらしい笑顔で走り回っていた、あの水都の時の子どもたちの笑顔が浮かんで来るようでございます。水都に関しましては、毎年同じ規模のものをやる訳にはまいりませんけれども、来年も継続して何かをしたいという思いをもうクロージング(閉幕)の時からずっと言い続けておりますんで、どういった形になるか楽しみに待っていただきたいと思います。この『水都大阪2009』の成果をこれからの水の都大阪のまちづくりに活かしていきたいという決意をさらに強くしてくれました。

市民協働、情報公開での大阪のマイナス部分の改善と、次の話題でございますが、マイナス部分の改善ということになりますと、西成にございます萩之茶屋小学校周辺の屋台の問題がございます。経済、文化、市民生活の安心、安全それぞれのジャンルで、この2年間で少しずつではありますけれども、今までになかった足がかりであるとか、具体的な成果をあげることが出来たのではないかと思っております。その足がかりや成果を3年目4年目、勢いを衰えさせることなく、逆にさらに勢いをつけて、広がりを持たせる動きにしていきたい、持続性のある軌道に乗せたい、本当の意味での大阪の元気につなげる、そして、「大阪の元気や」という成果が見える形につなげていきたいという思いでいっぱいでございます。

ご承知のように、大阪だけではなくて日本の現状、世界の現状、経済状況、非常に厳しいものがございます。生活保護を含めましたセーフティネットの姿、国の形、いずれも今までこうだったからこうなるというふうに、なかなか絵が描けない時代になったと思いますが、こういう時こそ、私は大阪の役割が大切だと思っています。地域主権といいますけれども、本当に地域の基礎自治体がしっかりしていなければ、その主体である地域から社会を支えるということすら言えないのではないかと思います。生活保護の問題に象徴的に現れておりますけれども、今、日本で一番多くの生活保護世帯を抱えている大阪市として、実情を知っているのは私たちであるという、その我々がリードして、国に提言していく、それくらいの気構えで臨まなければならないと思っております。日本を代表する基礎自治体である大阪市には、そういう使命があり、力もあると思っております。

就任以来、市民協働を市政運営の柱にしております。そんな中から、色んなキャッチフレーズ、言葉も出てまいりました。今はいつも何かあると「いっしょにやりまひょ」っていうことを話しかけていっております。この「いっしょに」というのは、市民の皆さんと行政、あるいは経済界と行政、市と府、基礎自治体同士の水平連携、もうあらゆるものにどんな場面でも「いっしょにやりまひょ」って言えるという非常に便利な言葉だなあと思っております。困難な時代だからこそ、みんなで知恵を出し合って、力を出し合って苦しみや負担を分かち合いながら取り組んでいく、進んでいく必要があると思っております。めざすべき大阪市の姿として、私は『大都市、そしていちばん住みたいまちへ』と言わせていただいております。地域の商店街や製造業を元気にし、地域経済の活性化を図る、社会総がかりで子育てに取り組み、地域や社会で活躍する人材を育てる。そして地域で暮らす人々が助け合いながら、みんなが安心して元気に暮らせるまちをつくる。ひと言で言いますと「人の温もりがしっかり感じられるまち」にしていきたいと思います。市民の暮らしの安心、安全という部分で大きな成果をあげられつつありますから、そういったイメージを是非市民の皆さんにわかっていただけるような情報発信を、さらに3年目続けていきたいと思っております。記者の皆様にも、そういった情報発信に関して是非応援していただければと思っております。よろしくお願いします。

新聞各紙の皆様、それからテレビ各局の皆様には、2年、折り返しの時点ということで様々なインタビューしていただきまして、そして報道していただいたことを心から感謝申し上げます。

「大阪はええまちや」ということを訴え続けてきたというつもりです。市民の皆さんといっしょに大阪を元気なまちにしたいという思いで市長にならせていただいて、長いのか短いのかよくわからないぐらい、自分自身の人生の中でもここまで全速力で回った時間というものはなかったなという思いでございます。決して楽なことではございませんけれども、ダイナミックに大阪を変えていこうという思いが、まちの中、そして市役所のこの組織の中にも少しずつではありますけれども広がり始めていると私は感じております。今までの大都市の市長の動き方とは少し違う動き方かもしれませんけれども、自分が思っておりました市民協働の動きというものが正しい方向性であるということを日々実感しながら動いてきた2年間であると同時に、その動きも毎日広がりを見せているという充実感も持っております。

これまで、200回を越えております市民協働チームとの動き、まちの中を駆け回って市民が大阪市のために動いてくださっておられる、そういった現場に飛び込んで、市民の方の生の声を聞き、肌で感じることができました。大阪市では本当に様々な日常の業務で市民生活、そして市政を支えている多くの職員も頑張っております。そういう現場にも足を運んで行って職員の生の声も聞くことができました。こうした動きを重ねていく中で、自分が思ってた以上のものを与えていただいた年月でもあったと思います。大きな意味で、大阪市、大阪市民の皆様に教えていただき、それが自信になり、これから本当の意味で地域主権というものを打ち立てていきたいと、その原動力にもなると思っております。市民の皆様に本当に感謝しており、素直な思いとして市長になってよかったと、今思っております。

振り返りますと1年目は裏金問題から始まりまして、マイナスの要素をいかにプラスにするか、裏金問題というのはプラスになりようがないのかもしれませんが、例えば情報公開を徹底することにより組織風土を抜本的に改革したい、そして市政の信頼回復を図ると同時に、旧態依然としたシステムをより今の時代にふさわしい形に変えていくかということにも心を配ることができましたし、そしてテレビニュースや新聞紙面を賑わしました、この裏金報道につきましては、調査の進捗も含め大阪市が情報を提供し、そしてニュースにしていただいたものであるということを、是非ご理解いただきたいと思います。全く行政経験がなかった私にとりまして、あのことが私はどういう発信をしたら職員に届くのかという現実であるとか、あるいは大阪市役所がどういう組織なのかといったものも含めて早い段階で、市長になって早い段階で教えていただいたというふうに受け止めております。

2年目は、「市民協働」をキーワードとしまして、現場から市政を変えるという思いで『元気な大阪をめざす政策推進ビジョン』を打ち出し、初めて一から予算を手がけました。その中でようやく、この間進めてまいりました様々な取組みが相互に繋がりを持ち始め、私がめざす市政運営の方向性が根を下ろしつつあるというのが率直な感想です。例えばこれをご覧いただきます。

街頭犯罪です。街頭犯罪については8つ項目があるんですけども、平成19年末の、これ数字でございます。指定都市の中で8項目全てにおいて見事に、「見事に」という言葉当らないと思いますが、残念ながらワースト1だった訳でございます。で、このワースト1が平成20年末には2つ返上し、そして直近の、これは21年の10月時点のデータでございます。これは8つの項目の内、4つをワースト1返上につなげていると。残念ながら全部の数字でいうとワースト1ではございますけれども、これだけ変わったんだということを、市民の皆さんに是非知っていただきたいと思います。この変わったおかげといいますか、その変わった背景には、大阪府警の皆様の本当に全面的なご協力をいただいた、そして市民の皆様の協力をしっかりといただいたという着実な成果があがっております。街頭犯罪だけでなく、全ての犯罪発生件数も、今年1月から10月までの合計で、大阪では前年比約13パーセントの減となっております。

次は、放置自転車対策ですけれども、キタやミナミでは、商店会など地元団体と『自転車まちづくり地域協定』を結んで、街ぐるみの取り組みを進めていただきました。おかげで市内中心部の放置自転車は目に見えて減ってきております。ただ、「駐輪場が無いやんか。どないすんねん」という声が多いというのも私聞いております。駐輪場は本年度、市内に5,100台分増設しまして、全体で14万5千台分もあるんですけれども、これからも地域、地域で検証して、順次増設してまいりたいと思います。

ごみ減量の取組みにつきましても、分別収集でありますとか、『レジ袋削減協定』を結ぶなど、一人ひとりのちょっとした心がけが、地球規模でCO2の削減につながるなど、環境問題を身近に考えるきっかけづくりになったと思っております。森之宮焼却工場建替えの凍結を打ち出したことは、排出されるごみをいかに全部燃やすかという「力技」の視点に立ちました工場配置計画のあり方に、市民目線から疑問を持ったことがスタートでございました。ごみを出すのも市民、その処理のための工場を嫌がるのも市民という視点に立った時に一度立ち止まってみて、みんなでいっしょに「ごみのこと考え直してみませんか」と訴えさせていただくことで、こういった形になったのではないかと思っています。

そして、WTCがございます。今まで「負の遺産」と言われ、市役所の中では、できれば触りたくないもの、臨海部についても半ばあきらめムードというものがあったのかもしれません。そういうマイナス状態という水面下から、これからの大阪の経済発展をこのWTCを核にして描けるという、そういう可能性を強く感じさせてくれる、プラスのものに転換できたと思っています。今回、府にご決断いただいたことは、そういう意味も持っていると思っております。共に民間から入りました橋下知事と、市民、府民のためにという立ち位置が共通するという思いのもとで、いい連携がとれたことは、とてもよかったと思いますし、橋下知事に感謝すると共に、真剣に議論していただき、あと押ししていただいた市議会、府議会のご理解にも感謝しております。WTCや夢洲、咲洲、臨海部をどうするかといった関西の活性化に関わる課題につきまして、府と市が連携して取り組んでいく、そういうことの具体的な手ごたえや成果が得られた、それも大きいことだと感じております。この臨海部を核とする経済活性化の動きを是非とも確かなものにしていかなければなりません。府市連携をさらにステップアップして、府市共同で色々と取り組んでいきたいと思っております。

そして、今年は、連携、継承、継続をコンセプトといたしました『水都大阪2009』を開催いたしました。すばらしい賑わいを創り出すことができたと思うと同時に、はっきりと「水都」というコンセプトを大阪の代名詞に定着させる動きにつながったと私は確信しております。こういうふうにお話しておりましても、1日中にこにこにこにこ、すばらしい笑顔で走り回っていた、あの水都の時の子どもたちの笑顔が浮かんで来るようでございます。水都に関しましては、毎年同じ規模のものをやる訳にはまいりませんけれども、来年も継続して何かをしたいという思いをもうクロージング(閉幕)の時からずっと言い続けておりますんで、どういった形になるか楽しみに待っていただきたいと思います。この『水都大阪2009』の成果をこれからの水の都大阪のまちづくりに活かしていきたいという決意をさらに強くしてくれました。

市民協働、情報公開での大阪のマイナス部分の改善と、次の話題でございますが、マイナス部分の改善ということになりますと、西成にございます萩之茶屋小学校周辺の屋台の問題がございます。経済、文化、市民生活の安心、安全それぞれのジャンルで、この2年間で少しずつではありますけれども、今までになかった足がかりであるとか、具体的な成果をあげることが出来たのではないかと思っております。その足がかりや成果を3年目4年目、勢いを衰えさせることなく、逆にさらに勢いをつけて、広がりを持たせる動きにしていきたい、持続性のある軌道に乗せたい、本当の意味での大阪の元気につなげる、そして、「大阪の元気や」という成果が見える形につなげていきたいという思いでいっぱいでございます。

ご承知のように、大阪だけではなくて日本の現状、世界の現状、経済状況、非常に厳しいものがございます。生活保護を含めましたセーフティネットの姿、国の形、いずれも今までこうだったからこうなるというふうに、なかなか絵が描けない時代になったと思いますが、こういう時こそ、私は大阪の役割が大切だと思っています。地域主権といいますけれども、本当に地域の基礎自治体がしっかりしていなければ、その主体である地域から社会を支えるということすら言えないのではないかと思います。生活保護の問題に象徴的に現れておりますけれども、今、日本で一番多くの生活保護世帯を抱えている大阪市として、実情を知っているのは私たちであるという、その我々がリードして、国に提言していく、それくらいの気構えで臨まなければならないと思っております。日本を代表する基礎自治体である大阪市には、そういう使命があり、力もあると思っております。

就任以来、市民協働を市政運営の柱にしております。そんな中から、色んなキャッチフレーズ、言葉も出てまいりました。今はいつも何かあると「いっしょにやりまひょ」っていうことを話しかけていっております。この「いっしょに」というのは、市民の皆さんと行政、あるいは経済界と行政、市と府、基礎自治体同士の水平連携、もうあらゆるものにどんな場面でも「いっしょにやりまひょ」って言えるという非常に便利な言葉だなあと思っております。困難な時代だからこそ、みんなで知恵を出し合って、力を出し合って苦しみや負担を分かち合いながら取り組んでいく、進んでいく必要があると思っております。めざすべき大阪市の姿として、私は『大都市、そしていちばん住みたいまちへ』と言わせていただいております。地域の商店街や製造業を元気にし、地域経済の活性化を図る、社会総がかりで子育てに取り組み、地域や社会で活躍する人材を育てる。そして地域で暮らす人々が助け合いながら、みんなが安心して元気に暮らせるまちをつくる。ひと言で言いますと「人の温もりがしっかり感じられるまち」にしていきたいと思います。市民の暮らしの安心、安全という部分で大きな成果をあげられつつありますから、そういったイメージを是非市民の皆さんにわかっていただけるような情報発信を、さらに3年目続けていきたいと思っております。記者の皆様にも、そういった情報発信に関して是非応援していただければと思っております。よろしくお願いします。

【『咲洲大型ビルボード・サイン』の受賞作品の決定について】

次にまいります。9月10日の記者会見でコスモスクエア地区における屋外広告物に関する規制緩和に向けた社会実験として、咲洲ATCの壁面に西日本最大級の縦24m、横38mの大きさのビルボード・サインに『新しい咲洲』をテーマにした作品の募集を行いました。咲洲、臨海部のこれからを期待させる25の作品の応募をいただきました。多くのご応募どうもありがとうございました。先月25日にアートやデザイン、都市景観の各分野の第一線で活躍されている方々からなる審査会を行いまして、私も審査員の一人として参加しましたが、最優秀作として中島公次(なかじま こうじ)さん、増山良子(ますやま よしこ)さん、筒井潮美(つつい しおみ)さんがグループで制作された作品が選ばれました。これがそうでございます。

新しい咲洲がますます賑わうことにより、大阪、アジア、そして世界との交流の拠点となることを願って、咲洲の「咲」という字から連想される「花」を用いて、浪速八百八橋と謳われてきた大阪にふさわしい夢の架け橋を虹として形づくったというコンセプトでございます。デザイン性に優れ、世界中の花が咲いて広がっていく、そういう感じが、咲洲の今後の発展を強くイメージさせるという点が高く評価されたものでございます。そして、このビルボード・サインがATCの壁面につくとこういう感じになるということでございます。

なかなか迫力があると思うんですけども、この広さなんですが、テニスコートが3面ゆうに入る大きさだそうです。ここへ掲げる期間ですけども、12月29日から来年の2月28日の約2カ月間でございます。合わせてATC館の中で最優秀作、佳作など応募作品の展示も行います。また1月7日に南港WTCにおきまして表彰式をやらせていただきます。

この社会実験、掲載期間中に地元企業や来訪者の方にアンケートを行い、規制緩和の検討データにしたいと思っております。是非、企業の広報の方にもですね、是非一度見に来ていただいて、実際に見ていただきますとイメージも膨らむと思いますから、規制緩和が図れた時に、是非、自社広告の掲載も検討していただけるような、そういう場所として、ここを見ていただきたいなと思います。この大型ビルボード・サインを活用することによりまして、咲洲、臨海部の賑わい創出につなげていくとともに、現在、府や経済界をも巻き込んで、力を合わせて取り組んでいるこのエリアの活性化を進め、大阪、関西全体を元気にしていきたいと、そう思っております。また29日にここへ出しますんで、その取材方よろしくお願いしたいと思います。

新しい咲洲がますます賑わうことにより、大阪、アジア、そして世界との交流の拠点となることを願って、咲洲の「咲」という字から連想される「花」を用いて、浪速八百八橋と謳われてきた大阪にふさわしい夢の架け橋を虹として形づくったというコンセプトでございます。デザイン性に優れ、世界中の花が咲いて広がっていく、そういう感じが、咲洲の今後の発展を強くイメージさせるという点が高く評価されたものでございます。そして、このビルボード・サインがATCの壁面につくとこういう感じになるということでございます。

なかなか迫力があると思うんですけども、この広さなんですが、テニスコートが3面ゆうに入る大きさだそうです。ここへ掲げる期間ですけども、12月29日から来年の2月28日の約2カ月間でございます。合わせてATC館の中で最優秀作、佳作など応募作品の展示も行います。また1月7日に南港WTCにおきまして表彰式をやらせていただきます。

この社会実験、掲載期間中に地元企業や来訪者の方にアンケートを行い、規制緩和の検討データにしたいと思っております。是非、企業の広報の方にもですね、是非一度見に来ていただいて、実際に見ていただきますとイメージも膨らむと思いますから、規制緩和が図れた時に、是非、自社広告の掲載も検討していただけるような、そういう場所として、ここを見ていただきたいなと思います。この大型ビルボード・サインを活用することによりまして、咲洲、臨海部の賑わい創出につなげていくとともに、現在、府や経済界をも巻き込んで、力を合わせて取り組んでいるこのエリアの活性化を進め、大阪、関西全体を元気にしていきたいと、そう思っております。また29日にここへ出しますんで、その取材方よろしくお願いしたいと思います。

【柏木副市長の退任について】

最後に少しお時間を頂戴します。既にご承知のように、本日をもちまして柏木副市長が退任されます。柏木副市長は、昭和51年に大阪市に奉職され、33年に及ぶ長きにわたって大阪市政のためにご尽力いただき、非常に大変な時期に副市長を勤めていただきました。また、この2年間は市政に関しまして素人でございました私を、本当に優れた見識でバックアップしてくださり、しっかりと支えていただきました。この場をお借りしまして、大阪市民を代表して柏木副市長に心から感謝を申し上げたい、そういう思いでございます。と同時に「本当にお疲れさまでした」と申し上げたい思いです。柏木副市長はまだお若いんです。特別職になられた時は、まだ51か2ということですから、非常にまだお若い柏木副市長でございますんで、私はこれからも、市政、そして財政への経験、見識をお持ちであるということから、大阪市のために、積極的に役立てていただきたいという思いを強く持っておりますんで、是非大阪市のために、まだ一肌も二肌も脱いでいただきたいなと思っております。

今日、このあと4時半になりましたら、柏木副市長の退庁セレモニーを実施いたしますので、是非皆様も庁舎1階に出向いていただいて、暖かくお送りいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。

質疑応答記者

2年で今後も色々というようなことですが、特に府市連携についてなんですけれども、府市で共同で色々やっていきたいというふうに言われましたけども、具体的にはどういうことを今後考えていらっしゃるんでしょうか。

市長

新しいセクションでは、当然ベイエリアのことを中心にやるということになると思います。で、いっしょのセクションで恒常的に、日常的に顔を合わせる、仲間になる訳ですから、今まで以上の議論の展開やとか、発展というものが望めますんで、そういった力を渡して協議していただくと、さらに色んな面で効率化も図れるでしょうし、進展もあるだろう、そういう思いでおります。

記者

生活保護について先程話ありましたが、改めまして2点、お伺いします。現在急増している生活保護の受給者なんですが、これを大阪市長、平松市長としてどのように捉えてらっしゃるか、現状の認識についてが1点目。2点目としては、国に具体的にどのような要望をしていかれるのかという点をお願いします。

市長

はい。まず、現状認識ですけれども、もう危険水位ははるかに超えたという思いです。危険水位っていうのはどういうことかと言いますと、財政に与える圧迫、つまり、今、大阪市だけで600億の市費負担という形になる訳です。で、トータルで2400億、一般会計の15%というものが生活保護に行く、それと同時に20人に1人という、こういう実態を国は黙ってみておられるんですかと。日本人が、それぞれが支え合いながら、この島国をですね、今まで支えてきたその美しかったものが、どっかでなくなっていませんかというような根本のところに立ち返らないと、本当に立ち直れないだろうなというところまで来ているように思います。ですから、我々はあらゆる知恵を使って、これから国に対して要望を行っていきます。今日も、このつい先程までプロジェクトチームの会議をやっておりました。その中でも、私もかなり発言しましたけれども、結構具体的な話に、もっと早く、今一生懸命早くやっているんですけれども、一般から見ると、どうもそれが早い動きに見えないという部分があるので、やっぱり中間的なことでも、しっかりと見ていただくというような情報の出し方をしないといけない。「国に対してもやっぱり具体的な提言というものを早めにまとめて持っていこうね」と言っています。今日も具体的に皆さんのお手元に資料を配らせていただいておりますけれども、そういったことの検証であるとか、今後の方向性も出てまいりましたので。また、ひと月にいっぺんのペースでやっていきますから、まとめて国に要求する、あるいは、折に触れて国にお願いに上がるということです。

記者

一部報道で、夢洲にですね、大型メガソーラ発電所という話があったんですが、具体的にどのような計画で、どこまで進んでいるのかっていうものを教えてください。

市長

具体的にって言われましても、要するにあのエリアをどう、今、環境とかグリーンエネルギーとか言っておりますが、今日出ておりました記事に関しましては、そういう方向性も当然あるよねっていう話の1つだと私は認識しております。他にも例えば、電気自動車のための工場がどうあるべきかとか、そういう工場を本当につくれる広さがあるのかとか、それに一番、あのエリアの集積として考えた時には、当然、太陽光発電のパネル、さらにはリチウムイオン電池の集積もありますし、そういった工場も、まだ土地ございますから、夢洲だけではなくて。そういった産業集積を図る方向性で、やっぱりあくまでも環境、あるいはグリーンエネルギー、そういったものに指向していくということですから、まだあれが決まった訳でもございませんし、ただ、案の1つとしてはあるんだろうという程度で、私、細かい報告はまだ受けておりません。それが現状でございます。

記者

特に、火に油を注ぐ訳じゃないんですけども、先週の緊急会見でですね、「議会改革」ということを言われたんですけども、思い当たるのは、例えば情報公開とかですね、定数削減の問題とか思い浮かぶんですけども、どういったことをイメージされて先週言われたのかということをお願いします。

市長

今、市役所のホームページの定例会見のところに貼り付けてあります記者会見の中でも、あの部分では言ってたのかな、ひと言言ったのかな、「議会改革」っていう言葉は。皆さんとのやりとりの中では、2回ぐらいは言ったと思います。私が言っている議会改革っていうのは、やっぱりこの間、私がなぜ柏木さんが任期満了になった時点で、柏木副市長とは違う方を副市長に入れたいと思う、その説明を聞いてくださいということを申し上げたかったんで。で、説明を聞いていただけずに、何も「説明を聞いたら全部分かったことでしょう」なんていう、そういうことは全然思っておりませんでしたので、当然説明は聞いていただけるもんだという思いで何日間かいたのに、それが伝わらない、あるいはなかなか聞いていただけないという中で、やはり透明性っていいますか、議会の情報公開という部分でいうと、なぜその前日の議員団総会で一定の方向性が出てしまったのかということに関しては、「説明していただかないといけませんよね」、「それが改革につながるんじゃないですか」というつもりで申し上げました。はい。

記者

スーパー中枢港湾についてお尋ねします。昨日から国のほうでですね、基準づくり始まりまして、先程の式典でも、市長、国に指定されるように働きかけていくというお話ございましたけれども、具体的に市としてですね、戦略、それからもう少し補足してですね、お話伺えることがありましたら教えてください。

市長

そうですね、スーパー中枢港湾としての開発につきましては、大阪と名古屋と、それから京浜ですよね、この3つのエリアになるんですけども、大阪っていうのは阪神港になる訳ですけど。この大阪が一番、開発といいますか、今日も国会議員の先生らの祝辞でおっしゃってましたけれども、耐震化がなっており、しかも深度があり、そういった国が力を入れてくれた岸壁を持っていると、もう既に整備の9割方できているというところを、国の今の海外から遅れをとっている戦略港湾基地としてですね、まず名乗りをあげるっていうか、認めていただくのが普通の流れであろうという思いで取り組んでいきたいということでございます。まだまだ手付かずの部分、京浜の一部にしてもそうですし、名古屋にしても、そのスーパー中枢港湾の規格っていいますか、もし僕間違ったこと言ったら港湾局訂正してください。規格面等で随分、大阪と比べると、大阪のほうが進捗度合いは進んでいると。ですから、普通の流れでいえば、「大阪を認めていただけるんでしょうなあ」という動き、それをしたいですね。で、やっぱり一番大きいのは今回、夢洲にDICT(ディクト)という『夢洲コンテナターミナル株式会社』っていうのができて、あれだけの膨大な荷物、コンテナを集中管理、そしてその船の出入りといった制御まで、管制塔をつくっていただいたというふうに思える訳ですから、きちっとその方向へ向けて、6年間かかったかな、6年でいいのかな?5年?6年でいいのかな?

港湾局臨海地域活性化室長

6年です。

市長

かかってやってきたものが、今日、そのいよいよ供用開始の式典を迎えたという思いです。いいタイミングで供用開始の式典を迎えられましたので、是非、国にそういった今の実情のアピールをしっかりまずしていかなければと思っております。もし追加することあれば、いいですか?

港湾局臨海地域活性化室長

はい。

記者

府市の水道事業統合でですね、一部市町村からはですね、市が全面受託することへの懸念ですとか、あるいは企業団方式を求める声が今だに強いということで、市長の現在の現状認識とですね、それと仮に企業団ということになったら、話が振り出しに戻るということになるのかなと思うんですけれども、どういうタイミングになったら、市長は府市統合がちょっとうまくいかないなというようなことになったと思われるのか、そこをちょっと教えていただけますか。

市長

はい。私の今の認識はっていうか、報告を受けている段階は、42市町村、つまり府水協の、府水協が決定に向けての色んな作業をする段階から、各42市町村の首長さんのところに判断を委ねるという動きになりつつあるという段階であるというふうに認識しております。これはもともと、我々としても、きちっとした情報さえ伝えていただけるんであれば、最終的に判断をいただくのは首長さんであろうから、そういった情報の間違いない伝わり方っていうものを確認さえさせていただければ、何の問題もない段階に来たということなんですが、先日も府の市町村長、市町村会に、市長会に出させていただいた時に、我々にしたら、もう解決済みという、既になんべんも言わせていただいていることをお聞きになる首長さんもいらっしゃったので、その時点で聞かれたことに関しましては、うちの(大阪市の)理事者からきちっと回答をさせていただいてます。で、やっぱり、堺市長と、この間、竹山市長とですね、空港問題の時に、たまたま控室で隣やったんですが、ある報道に「白紙」みたいなことが出てましたんで、「あれ聞いてはりますか」いうて聞いたら、竹山さんは「何にも知らん」いうて言うてはりました。で、記者から聞かれて、(竹山市長)「何も知らんで」って言うた、(平松市長)「いや、僕も知らんて言うてるんですわ」いうて。で、知事とは、留守電に僕が、「粛々と今のまま進めましょうね」というふうに言いましたんでスタンスは変わっておりません。それともう1つ、ご存知のように42市町村の府水協をまとめておられるのが、会長市が堺市でございます。竹山市長は、実はこのコンセッションに向かう一番大きな、府と市のトップ、知事と私がお会いして、食事をとりながら、ここから本当に大阪市の水を使っていただくという前提で府市統合協議を進めましょうねという場所に、政策企画部長として竹山さん同席されております。そういう私と知事の思いもしっかりその時点でご覧になってる方が、今、堺市長でいらっしゃる訳ですから、その堺市長が42市町村を束ねる会長市のトップであるということから、竹山市長の手腕に期待するところ大というふうに言わせていただきたいなあと思います。