平成22年1月15日 大阪市長会見全文

【新年にあたって〜平成22年度予算編成、地域主権、地域防犯対策・放置自転車対策・ごみ減量の推進の取組み等について〜】

皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。

今日が2010年初めての定例会見となります。去年は色々お世話になりましてありがとうございました。そして今年もよろしくお願い申し上げます。

去年なんと言いましても『水都大阪2009』、この夏から秋にかけてのイベントで、目標を大きく上回る190万人の人においでいただいて、大きく変わった中之島と、それから水都大阪の魅力というものを、多くの人に実感していただくこともできました。そして、その流れは年末にやらせていただきました『光のルネサンス』でも中之島公園、本当に多くの人たちにおいでいただいて、それまでの入場者を大きく上回る304万人の来場者があったということで、非常に事故なく、そのイベントをやれたということで嬉しく思っておりますし、またカフェ、『おもてなしカフェ』を開きましたこの市役所本庁なんですけれども、この本庁だけをとりましても23万人の方がおいでいただいたということで、我々としても非常にやりがいもございました。水都大阪発展のシンボルイヤーと位置づけたとおり、新たな賑わい創出の幕開けになったと思っております。

さて、今年は大阪を世界に売り込むといいますか、大阪府、経済界と共同で、『環境先進都市・水都大阪の挑戦』、これをキーワードにしまして5月1日から10月31日まで開催されます上海万博に日本の都市として唯一『大阪館』を出展いたします。大阪の魅力や技術力を中国をはじめ世界にアピールできる絶好の機会だと捉えております。上海、中国との友好関係を一層深めたいとも思っております。

それから先日、編成過程を公表させていただきました22年度予算でございますけれども、2月の予算市会に向け編成作業も大詰めに入っております。地域防犯、放置自転車対策、ごみ減量はもちろん、経済活性化やこども施策、環境施策など、政策推進ビジョンの中での様々な取組みを市民の皆さんに見える形で具体化していきたい、こういった思いを常々私申しておりますんで、それを意識して編成作業を進めるように指示しております。で、なんと言いましても最大の課題は、もう皆さんに、市民の皆さんからも「大阪市大丈夫やろか」言うて心配していただいております。中期的な財政収支概算の中で予想されております2600億円の収支不足の解消に向けて、その取組みをどうやって行なうのかということも、やはり出していかなければならないと思っております。市政改革検討委員会での議論や事務事業の総点検を基にしました再構築を行い、秋には財政再建計画と新たな市政改革の素案をお示ししたいと思っております。

やはり大阪市にとりまして、日本一多い生活保護世帯、受給者の問題です。この問題は納税者である国民、市民が納得できる制度でなければならないという声をずっとあげ続けておりますけれども、私どもが懸命に取り組んでおります生活保護プロジェクトチームでの取組みを基に、具体的に国に働きかけていきたいと思っております。

それから、地域主権にも本格的に取組んでいかなければならないと思っております。大阪市は、基礎自治体としての役割をきっちりと果たしていくということが当然のことやと思っています。地域主権を市民協働を軸に1つ1つ市民の盛り上がり、そして各地域の盛り上がりで、まず区役所がどうあるべきか、そして市役所がどうあるべきかなど組み立てていきたいと思っております。

知事も色々おっしゃっているようでございますけれども、大阪府には府内市町村の代表としてしっかりと広域行政の役割を果たしていただきたい、こういう思いでございます。かといって府と市、今の形をこのままで守りたいというふうに言っているのではございません。府と市、この間、私就任してから、そして橋下知事登場以来、様々な面で府市協調という具体的な動きを今までにはない形、スピードで進めさせていただいております。そして、いつも皆さんの前で申しておりますように、いくらでもこれからの府市協調とそのテーマにできる、その題材にできるテーブルに乗っけられるテーマがたくさんあると思っておりますし、それを1つずつしっかりと前向きに進めていくことで、これまでにはない大阪市と大阪府、さらに各市町村との関係を築いていければと思っております。

さて、先程、市民の方に見える形でと申し上げましたが、単に出すだけでは駄目、そして出し方から、それからそのあとのフォローとか、途中の状況や結果がどうなったんやというのを、やっぱりしっかりと皆さんに見ていただくと、そういった積極的な情報の出し方というものも必要やということを情報公開室にお願いしている訳ですが、タイムリーに対応していくということもその1つです。で、本日大阪府警より平成21年の街頭犯罪発生件数の情報をいただきました。お手元に資料をお配りしておりますが、私から説明させていただきます。

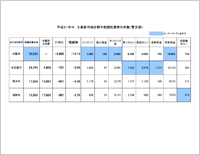

平成21年における大阪市の街頭犯罪の発生件数は33,653件となりました。これは平成20年、去年の39,648件と比較いたしますと、5,995件、15.1%の減少となっております。着実に減少しているということが言えると思っておりますが、依然、この発生件数ということで見ますと、政令指定都市ではワースト1となっております。しかし、2位のこの名古屋市なんでございますけれども、この差が4,909件となっておりまして、これが20年時点ではですね、10,803件差が開いておりましたのを5,894件詰めることができたということでございます。そして、その結果ですね、人口10万人あたりの街頭犯罪の、これはだから発生率ということになるんですけれども、大阪市の街頭犯罪の発生率は1,280ポイントで、名古屋市が1,298ポイントということでございますから、街頭犯罪発生率ということでは名古屋市にワースト1の座をお譲りいたしました。ワースト1を脱却したということが言えると思います。

8項目ある街頭犯罪それぞれの項目の中でですね、4項目がワースト1ではなくなっております。車上ねらい、部品ねらい、自動車盗、自動販売機ねらいがワースト1から脱却したということが言えると思います。

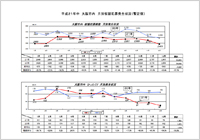

それから、このカーブでございますけれども、現時点で去年の月別の街頭犯罪発生件数、こういうふうに、これが、ブルーが20年、赤いほうが21年でございます。上半期は前年を上回ったりしたところもあったんですが、これひったくりですけれども、市民の皆さんによります青色防犯パトロールでありますとか、具体的な本格的な施策を始めました9月以降、この減り方のカーブがですね、顕著に出ているというふうにはっきりと数字になって表れているというふうに思います。特にこのひったくりでございますけれども、去年の10月以降、3カ月連続で100件以下となっております。「91」、「93」、「74」というのが、ひったくりの件数でございます。

こうした結果ですね、この間申し上げてまいりました市民協働、市民の皆さんによって、本当に大阪を犯罪のない安心安全のまちづくりに進めていくんだという思いを受けて市民の皆さんにご協力をいただき、そしてなんと言いましても大阪府警の全面的なご協力をいただいた警戒検挙の取組みが実を結びつつあると思っております。着実に成果を上げてきているということでもあり、この場を借りて厚くお礼を申し上げたいと思っております。

本日は速報ということでお知らせしておりますけれども、モデル3区での対策など具体的な分析や施策の検証を行って、その結果をお知らせ、あるいはお示しすることはもちろんですし、検証結果をふまえて、平成22年度事業につきましても、引き続き、街頭犯罪ワースト1の返上に向けた取組みを着実に進めてまいりたいと思っております。

「放置自転車対策とごみ減量はどやねん」というふうになると思いますが、確定数値はまだ出ておりません。しかし、それぞれの進捗状況についてご説明いたします。

市内の鉄道駅周辺の放置自転車台数は、平成19年度に実施された内閣府の全国調査で、これはいつも言っております数字です、全国ワースト1の約50,000台でございましたが、平成21年度に実施された調査では約42,000台となりまして、16%の減少となっています。もちろん駐輪場の整備も今後行なってまいりますけれども、「被害者も加害者も市民、めざすべきはマナーの向上である」という、これを合言葉に市民の皆さんのご協力と、それから職員が徹底した撤去作業を行なってくれた成果がはっきりとこちらにも出ているということが言えると思います。

それから、ごみ減量ですが、これも市民の皆様のご協力をいただいていると実感しております。ごみに混入している産業廃棄物の排除など焼却工場での検査体制の強化も行いました。その結果、これはまだ推計値でございますけれども、昨年の同時期よりおよそ10%減っております。20年度が135万トンですから、このまま推移いたしますと125万トン程度に減少すると見込んでおります。

今年も経済環境は大変厳しくて課題は山積しております。こういう時こそ前を向いて、お金が無い分知恵を出し合ってですね、職員そして市民の方、いっしょになってこの力、職員の力も市民の皆さんの力も引き出していけるような、そんな施策を打っていきたいと思います。新年にあたりましては以上でございます。

今日が2010年初めての定例会見となります。去年は色々お世話になりましてありがとうございました。そして今年もよろしくお願い申し上げます。

去年なんと言いましても『水都大阪2009』、この夏から秋にかけてのイベントで、目標を大きく上回る190万人の人においでいただいて、大きく変わった中之島と、それから水都大阪の魅力というものを、多くの人に実感していただくこともできました。そして、その流れは年末にやらせていただきました『光のルネサンス』でも中之島公園、本当に多くの人たちにおいでいただいて、それまでの入場者を大きく上回る304万人の来場者があったということで、非常に事故なく、そのイベントをやれたということで嬉しく思っておりますし、またカフェ、『おもてなしカフェ』を開きましたこの市役所本庁なんですけれども、この本庁だけをとりましても23万人の方がおいでいただいたということで、我々としても非常にやりがいもございました。水都大阪発展のシンボルイヤーと位置づけたとおり、新たな賑わい創出の幕開けになったと思っております。

さて、今年は大阪を世界に売り込むといいますか、大阪府、経済界と共同で、『環境先進都市・水都大阪の挑戦』、これをキーワードにしまして5月1日から10月31日まで開催されます上海万博に日本の都市として唯一『大阪館』を出展いたします。大阪の魅力や技術力を中国をはじめ世界にアピールできる絶好の機会だと捉えております。上海、中国との友好関係を一層深めたいとも思っております。

それから先日、編成過程を公表させていただきました22年度予算でございますけれども、2月の予算市会に向け編成作業も大詰めに入っております。地域防犯、放置自転車対策、ごみ減量はもちろん、経済活性化やこども施策、環境施策など、政策推進ビジョンの中での様々な取組みを市民の皆さんに見える形で具体化していきたい、こういった思いを常々私申しておりますんで、それを意識して編成作業を進めるように指示しております。で、なんと言いましても最大の課題は、もう皆さんに、市民の皆さんからも「大阪市大丈夫やろか」言うて心配していただいております。中期的な財政収支概算の中で予想されております2600億円の収支不足の解消に向けて、その取組みをどうやって行なうのかということも、やはり出していかなければならないと思っております。市政改革検討委員会での議論や事務事業の総点検を基にしました再構築を行い、秋には財政再建計画と新たな市政改革の素案をお示ししたいと思っております。

やはり大阪市にとりまして、日本一多い生活保護世帯、受給者の問題です。この問題は納税者である国民、市民が納得できる制度でなければならないという声をずっとあげ続けておりますけれども、私どもが懸命に取り組んでおります生活保護プロジェクトチームでの取組みを基に、具体的に国に働きかけていきたいと思っております。

それから、地域主権にも本格的に取組んでいかなければならないと思っております。大阪市は、基礎自治体としての役割をきっちりと果たしていくということが当然のことやと思っています。地域主権を市民協働を軸に1つ1つ市民の盛り上がり、そして各地域の盛り上がりで、まず区役所がどうあるべきか、そして市役所がどうあるべきかなど組み立てていきたいと思っております。

知事も色々おっしゃっているようでございますけれども、大阪府には府内市町村の代表としてしっかりと広域行政の役割を果たしていただきたい、こういう思いでございます。かといって府と市、今の形をこのままで守りたいというふうに言っているのではございません。府と市、この間、私就任してから、そして橋下知事登場以来、様々な面で府市協調という具体的な動きを今までにはない形、スピードで進めさせていただいております。そして、いつも皆さんの前で申しておりますように、いくらでもこれからの府市協調とそのテーマにできる、その題材にできるテーブルに乗っけられるテーマがたくさんあると思っておりますし、それを1つずつしっかりと前向きに進めていくことで、これまでにはない大阪市と大阪府、さらに各市町村との関係を築いていければと思っております。

さて、先程、市民の方に見える形でと申し上げましたが、単に出すだけでは駄目、そして出し方から、それからそのあとのフォローとか、途中の状況や結果がどうなったんやというのを、やっぱりしっかりと皆さんに見ていただくと、そういった積極的な情報の出し方というものも必要やということを情報公開室にお願いしている訳ですが、タイムリーに対応していくということもその1つです。で、本日大阪府警より平成21年の街頭犯罪発生件数の情報をいただきました。お手元に資料をお配りしておりますが、私から説明させていただきます。

平成21年における大阪市の街頭犯罪の発生件数は33,653件となりました。これは平成20年、去年の39,648件と比較いたしますと、5,995件、15.1%の減少となっております。着実に減少しているということが言えると思っておりますが、依然、この発生件数ということで見ますと、政令指定都市ではワースト1となっております。しかし、2位のこの名古屋市なんでございますけれども、この差が4,909件となっておりまして、これが20年時点ではですね、10,803件差が開いておりましたのを5,894件詰めることができたということでございます。そして、その結果ですね、人口10万人あたりの街頭犯罪の、これはだから発生率ということになるんですけれども、大阪市の街頭犯罪の発生率は1,280ポイントで、名古屋市が1,298ポイントということでございますから、街頭犯罪発生率ということでは名古屋市にワースト1の座をお譲りいたしました。ワースト1を脱却したということが言えると思います。

8項目ある街頭犯罪それぞれの項目の中でですね、4項目がワースト1ではなくなっております。車上ねらい、部品ねらい、自動車盗、自動販売機ねらいがワースト1から脱却したということが言えると思います。

それから、このカーブでございますけれども、現時点で去年の月別の街頭犯罪発生件数、こういうふうに、これが、ブルーが20年、赤いほうが21年でございます。上半期は前年を上回ったりしたところもあったんですが、これひったくりですけれども、市民の皆さんによります青色防犯パトロールでありますとか、具体的な本格的な施策を始めました9月以降、この減り方のカーブがですね、顕著に出ているというふうにはっきりと数字になって表れているというふうに思います。特にこのひったくりでございますけれども、去年の10月以降、3カ月連続で100件以下となっております。「91」、「93」、「74」というのが、ひったくりの件数でございます。

こうした結果ですね、この間申し上げてまいりました市民協働、市民の皆さんによって、本当に大阪を犯罪のない安心安全のまちづくりに進めていくんだという思いを受けて市民の皆さんにご協力をいただき、そしてなんと言いましても大阪府警の全面的なご協力をいただいた警戒検挙の取組みが実を結びつつあると思っております。着実に成果を上げてきているということでもあり、この場を借りて厚くお礼を申し上げたいと思っております。

本日は速報ということでお知らせしておりますけれども、モデル3区での対策など具体的な分析や施策の検証を行って、その結果をお知らせ、あるいはお示しすることはもちろんですし、検証結果をふまえて、平成22年度事業につきましても、引き続き、街頭犯罪ワースト1の返上に向けた取組みを着実に進めてまいりたいと思っております。

「放置自転車対策とごみ減量はどやねん」というふうになると思いますが、確定数値はまだ出ておりません。しかし、それぞれの進捗状況についてご説明いたします。

市内の鉄道駅周辺の放置自転車台数は、平成19年度に実施された内閣府の全国調査で、これはいつも言っております数字です、全国ワースト1の約50,000台でございましたが、平成21年度に実施された調査では約42,000台となりまして、16%の減少となっています。もちろん駐輪場の整備も今後行なってまいりますけれども、「被害者も加害者も市民、めざすべきはマナーの向上である」という、これを合言葉に市民の皆さんのご協力と、それから職員が徹底した撤去作業を行なってくれた成果がはっきりとこちらにも出ているということが言えると思います。

それから、ごみ減量ですが、これも市民の皆様のご協力をいただいていると実感しております。ごみに混入している産業廃棄物の排除など焼却工場での検査体制の強化も行いました。その結果、これはまだ推計値でございますけれども、昨年の同時期よりおよそ10%減っております。20年度が135万トンですから、このまま推移いたしますと125万トン程度に減少すると見込んでおります。

今年も経済環境は大変厳しくて課題は山積しております。こういう時こそ前を向いて、お金が無い分知恵を出し合ってですね、職員そして市民の方、いっしょになってこの力、職員の力も市民の皆さんの力も引き出していけるような、そんな施策を打っていきたいと思います。新年にあたりましては以上でございます。

【震災訓練の実施について】

次にお知らせでございますが、あさっての17日は阪神淡路大震災から15年となります。大阪市は来週月曜日18日に震災訓練を行ないますけれども、それぞれの職場でロールプレーイング方式で、実際を想定したシミュレーションを行いまして、私もヘリコプターで消防局、そして本庁まで移動するということになっております。7時からその訓練を開始いたします。早朝でございますけれども、取材のほうもよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。

質疑応答記者

2点お願いします。年明けからですね、また相変わらず職員の不祥事がずっと続いていまして、昨日も交通局、今日も今朝、諭旨免職で教員の方の発表があったんですけれども、このままだとですね、なかなか職員の方のコンプライアンス意識は高まってこないんではないかと思うんですが、市長はご自身で、何かこう、何か抜本的に変えなきゃいけないとか、まあ今までもずっと変えてきたと思うんですけれども、何か変えなきゃいけない部分があるとお考えなのか。もしそれが具体的にあるのであれば、何かというのを教えていただきたいのと、あともう1点、市長も先程おっしゃられましたが、あさって震災から15年となる訳なんですが、大阪市でもですね、まず、市長として震災15年をどのように受けとめていらっしゃるかということと、あと、大阪市のいわゆる震災に対する対策ということで、今年度から取り組んでいる、何て言うんでしょう、「帰宅困難者」と言うんですか、府と、あと経済界ですとか、地下街でうちも先日取材させていただいた、の問題なんですが、昼間人口400万人と言われる中でどういう対策をお考えなのかという、その2点をお願いします。

市長

はい。まず職員のコンプライアンス意識といいますか、それ以前の、そこへ行くまでの問題であろうというのが多々見受けられます。で、私も去年の暮れあたりから、何とか処分の厳罰化というものを、総務局に対してなんとかならんのかということを指示してまいりまして、今は停職期間につきまして1日以上3月となっているこの条例がございます。この条例を厳罰化する方向で検討させています。1日以上1年という形で停職期間を延ばす。それと同時に、やはり市民感覚としまして、じゃ退職金もらってしまうんかみたいなこともありますから、単に停職だけではなくて、それに連動する形で具体的に退職金ここまで減額する、あるいはもう無いというような形ができないのか、今、リーガルチェックを受けているということでございます。今、3月というその停職期間につきましては、指定市の中でも少ないんですけれども、半年というところが結構たくさんあります。でもやはり、1年間の停職期間を設けることによって、逆にその、先日ございました、飲酒に関して懲戒免職を打ったところ、それはその行政の行き過ぎであるというような判決も出ている内容等を考えますと、我々は、3月以上はもう停職であるということで3月に止めていたものを、これからはやはり色々なケースに応じて、その間、完全に給料も何も入らないんだという期間を長く設定することが有効であろうというふうに思わざるを得ませんので、なるべく早い機会に条例改正案を出そうと思っております。それから、阪神淡路大震災から15年ということで、当時、私も尼崎におりましたので、あの揺れの激しさ、恐ろしさ、地鳴りの怖さ、余震の怖さといったものは、身にしみて知っているつもりです。で、今、大阪市長として多くの人命を救う、あるいは、多くの被害が広がらないような施策を打っていくという立場に立ちまして、特に大都市が抱える問題、帰宅困難者の問題というものについて、大阪府は予算がつかなかったようなんですが、大阪市もほんと少ない予算ではあるものの、3年計画というものを出させていただいて、3年計画で、行政の速度というのは、やっぱり、ややゆっくりとし過ぎてる部分を感じますから、先日取材していただいたような件も含めて、より前倒しできるような、積極性を持って帰宅困難者についての具体的な施策を早く出してほしいというふうに言っております。で、実際にもうすでに2回にわたって、企業であるとか、行政機関、もうそこに府にも入っていただいておりますけれども、その検討会の中で、この梅田地域、中之島全体、中之島全体とそれから中之島の真ん中から北ヤードの一帯までを含めた梅田地域での帰宅困難者想定が、従来は大阪市域で90万人と言われておりましたけれども、梅田地域で20万人という数字を企業の側からも出していただき、あるいは、色々なその交通機関からの数字で得ておりました。うち11万人がこのエリアで働いておられる方々、つまり外側から来られて働いておられる方なので、その方たちが帰宅困難者になりうる可能性がある。さらには、8万5千人の方が観光及び買い物にこのエリアに来られている。そして、学生の方が5千人という、その20万人の内訳をまとめております。あとはやはり、今後どれだけその、まず11万人という実態がある企業の方たちに企業内でどれだけのその緊急食料であるとか、そういったものを備蓄していただくかとかですね、それから買い物に来られてどこへ行ったらいいのか分からない方への方法であるとか、どうしても歩いてでも帰らないといけないとおっしゃっている方への、例えばコンビニ、スーパー等の支援体制であるとか、そういったものを具体的にまとめていきたいというふうに思っています。来たる25日に、これは会議といいますか、研修会を開く予定にしています。その研修会の席上で、皆さんに見ていただこうということで、これはまだゲラなんで、まだどういう形で皆さんにお見せするか、まだ具体的には出ておりませんけれども、日頃の備えみたいなこういう簡単なリーフレットを、今もう1万枚ぐらいは作成する準備に入っていると、最終校正段階に入ってるということですから、やや取組みとしてこれいつ起こるか分からないものに対して、しかもこれ、こうやって記者会見やってる時に起きてもおかしくない訳ですから、1日でも早く体制を整えたいという思いで取り組んでおります。ハイチでも本当に大きな被害が出ているようでございますから、いつなんどき自分の身にかかってくるかもしれない、その時に、まず地域がどれだけ助け合うのかというものは、我々基礎自治体が抱える市民のそれぞれの役割としてあるでしょうし、企業市民という言い方をする方ございますけれども、大都市であるからこそ、そういったその帰宅困難者対策というものをしっかりと、これは大阪府にもやはり協力をしっかりいただきながら進めていきたい、そういうふうに思っております。はい。

記者

話題はちょっと変わってしまうんですけども、交通局の外郭団体のメトロサービスについてお伺いしたいんですけれども、市長は率直に事業内容についてどのように思われるのか、まずお伺いしたいんですが。

市長

はい。先日の放送は見せていただきました。で、驚きました。そういう細かい所まで私、申し訳ないんですが、そこまで見えていなかったっていうのを知らせていただいたという感じで受け取りまして、早急に関係局に対して、これは改善の余地は十分にあるというふうに指示を出しましたので、今後具体に、すでに外郭団体全体に対する見直しというものを過去にももうやりましたし、現実にも進めてはいるんですけれども、その中でもやっぱり、なかなか表に見えてこない部分というのがいくつもあるような気がしております。ですから、具体的にやっぱり、自らも家に帰れば納税者な訳ですから、市の職員も。ですから、自らも納税者であることを肝に銘じて、その税金がどういうふうに使われているのか、交通局の場合は単に税金だけではなくて、特別会計っていう形で運賃収入等からも得ている訳でございますけれども、でも広義、広い意味では税金と言っていいと思いますから、是非そういったものをしっかりと見直していきたいし、それが「大阪市変わったね」、あるいは「変わりつつあるね」という、先程の職員のコンプライアンス意識も同じでございますけれども、「厳罰化するから悪いことすんのやめよ」とか、そんな次元の低い話ではなく、是非「いっしょにやりまひょ」という部分を分かってもらえる職員を1人でも多く増やしていきたいと。ですから、話戻しますけども、交通局のメトロサービスの問題はしっかりと見直しを図っていきたいというふうに思いますし、交通局にも自浄努力っていいますか、自主の努力をしっかりやってもらいたい、そう思います。

記者

すみません。来年度予算なんですけれども、そこからの見直しということをお考えだということでしょうか。

市長

できるものはやるべしやと思います。はい。

記者

それも含めて指示は出してらっしゃるんでしょうか。

市長

はい。

記者

分かりました。将来的になんですけれども、メトロサービスについて廃止ということはお考えでしょうか。

市長

これについては、メトロサービスだけを廃止していいのか、あるいは、今すでにそこで働いておられるプロパーの職員の方の処遇の問題とかございますので、あらゆる角度から積極的に検討する、形を変えるという方向も含めて、どう考えてもおかしいという点についてはですね。説明責任があるということなんですよ、結局。外郭団体がなぜ外郭として存在するのか、これは昔は法律で外郭以外はできない時代がありました。それを委託に出せると、民間委託ができるよという形になって、確か5年、6年という、そういうスパンだと思いますので、まだまだその残り香っていいますか、きちっと変わりきってない部分が、これだけ大きいまちの場合はいくつもあると思いますから、そういう点を分かり次第きちっと変えていく。なおかつ今、外から指摘されずとも、やっぱり自らがやっている仕事の中で、「これはおかしいんじゃないかなあ」という感覚を職員1人ひとりが持ってほしいという思いで発信していきたいなあと、職員に向けてはね、思います。はい。

記者

広島、長崎の五輪の関係なんですけれども、長崎市長がもう共催は断念しますということで、広島単独であれば協力しましょうというような意思表明をされたんですけれども、大阪市としては、今まで言ってこられているそのスタンスというものが変わりないのか、それとも、単独であればちょっとということなのか、ちょっとそのあたりの確認を。

市長

はい。実は夕べ秋葉市長からお電話いただきまして、秋葉市長が今日、長崎市とお話をして、おそらく長崎市が単独では開催もできないので、共催という形であれば入口が閉まっているということが、IOC(国際オリンピック委員会)、JOC(日本オリンピック委員会)の委員の方から言われたと。かといって、やはりこれだけ私どもも応援団になると言い出して、あちこちから賛同の市町村の数もものすごく増えているらしいです。で、この核廃絶に向けたオリンピック、平和オリンピックを広島、長崎でというスローガンからですね、核廃絶のオリンピック、平和オリンピックを広島で、長崎も応援に入ると。で、つい先程、田上長崎市長からもお電話いただいて、その際に秋葉市長に夕べ言いましたのは、「長崎市も広島オリンピックの応援団、応援団長になってもらったらいいじゃないですか」と、「我々も今までと変わらず応援していきますので」というふうに申しましたら、秋葉市長もすごく喜んでくださいました。田上市長が夕べ、おそらくそのあと秋葉市長とお話になったと思うんですけど、「我々も、長崎市としても全力をあげて広島開催を応援したいと思ってますので、是非よろしく」とおっしゃってました。私も全く変わりなく、唯一の被爆国である日本の、しかもその被爆都市である広島、広島オリンピックを核廃絶をめざすオリンピックにできるということであれば、全身全霊で努力したいし協力させていただきたいと思っております。はい。

記者

日本航空のですね、来週にも会社更生法を適用申請するのではないかと言われていますけれども、これに関して2点。関西3空港のですね、議論についてですね、何か影響が出てくるというふうにお考えでしょうか。それからもう1点は、大阪市内にどのくらいその取引先があるのか分かりませんけれども、その影響についてですね、出た場合の市の対応というのは何かありうるのでしょうか。その2点、教えてください。

市長

3空港のこの問題につきましては、ようやく3空港足並みを揃えて一元管理に向けて動き始めようねという合意がなされたばかりであり、まだまだ意見集約という形には時間はかかると思いますけども、しかし、国に対しては6月、確か6月でしたかね、6月ぐらいまでには一定の方向性、しっかりした改革の方向性を出さないと、75億すら来ないかもしれないという関空の問題もありますから、このJALの影響がどの程度あるのか、これは具体的に、例えば神戸空港の発着便がどうなるのかとか、伊丹でどうなるのかっていうのをしっかり見ていかないと分からない部分ですね。経営形態についても、今日がタイムリミットでしたっけ、JALの、あれいつでしたっけ、19日でしたっけ、経営形態が変わるのは。そこを待ってということになるんでしょうが、すでにやっぱり取引先とか、それから、これだけ景気悪い中で、「まあ、JALは大丈夫やろう」と思ってた人がきっとたくさんいらっしゃると思うので。それがこういう形のその整理という方向に行くということの影響は計り知れないものがあると言わざるを得ないと思います。で、だから何ができるのかという部分も思い浮かばないのは実際ですから、我々としては、関空を使ってLCC、ローコストキャリア(Low Cost Carrier)、アジアのローコストキャリアの導入ができて、なおかつ多くの観光客に来ていただく動きを、それこそ府市だけではなくて関西一円の努力で観光客誘致というものを、しっかりと数字目標を掲げるぐらいにして実際の実績を上げる、なおかつ関空に到着してくるインバウンドの人をどれだけ増やすか、まあフェデックスについては便数が関空に増えるということですから、貨物についてその24時間の利点というものをね、しっかりやはり、さすがそういう反応は非常に早いなあというふうに思ってますから、貨物便の対応と、それから増えるであろうアジアからの観光客、これに対する大阪市としての取組みを、京都、神戸、堺といった政令市間の連携をうまく取りながら、具体的なものが出していければなあと思っています。はい。

記者

また外郭団体の話になるんですけども、公園の、大規模公園の売店、駐車場事業なんですけども、市の外郭団体であるスポーツみどり振興協会がやられてますけども、長年ずっと随意契約のような形できてますけれども、これについて見直す余地等はあるかどうか教えてください。

市長

はい。これも先程と同じく見直しを指示しました。もちろん、その見直すという方向性は大阪市の中でも出ておりますけれども、それをもっと見える形にしないといけないというのと、先程も申しましたように、納税者である方への説明責任を果たすと同時に公正な競争で得られる利益っていうのは、この財政難の大阪市の中にあって、大きな財源になるかもしれないという視点を持たないと、多くの市民の方からは納得を得られへんやろうということから、スポーツみどり振興協会の事業全般についても、あるいは外郭団体全般の事業についても、それぞれにきちっとした見直し方針を、見直せる余地があるのかどうかといったものを、出してほしいということを指示しております。ですから、この22年度予算で、その方向性がはっきり出せれば出したいなあというつもりでの指示は出していますが、具体的に見える形になるべく早く変えていかないといけないと、そう思っています。

記者

だいたいスケジュール、早ければ来年度ということですか。

市長

スポーツみどり振興協会だけのことにして言いますと、やっぱり今どれだけのものが無駄になっているかとかですね、ご指摘いただいた、MBSでご指摘いただいたのは確か公園内の駐車場、これが振興協会の管理になっている部分と、それと委託をしている部分と、今混在している状況でございまして。で、それが果たしてどれぐらいの、なんて言うんですかね、本来、民間に出せば得られるべき利益とどれぐらい差があるのかとかですね、なぜじゃあそれをずっと外郭で持っていなければならないかとか、先程も申しましたように、外郭で抱えている人材の問題もございますから、何もかもいっぺんに切るという形にはならないかもしれませんけど、一定の方向性と説明責任を果たしたいと、これはそうしないといけないと思っています。はい。

記者

国の方で、外国人参政権の議論が始まりまして、次の国会でという話も出ていますが、市長としての基本姿勢をまず聞かせてほしいのと、市としてどういう対応をされていくかという、これはちょっと国の問題もあるので難しいところもありますが、言える部分でお願いします。

市長

はい。私としては、大阪は在日韓国、在日朝鮮人、更には中国人の方も非常に多いまちでございます。そして、その地域活動も含めて、しっかりとした地域活動もやっていただいているまちですので、地方参政権ということであれば、前向きに考えることはできないのかなあという思いは持っております。ただ、国で今大きい流れとして、その方向性を考えようという芽も出始めていますんで、少しそれは注目して見守りたいというのが現在の私の気持ちです。

記者

冒頭、市長のほうから触れられました府との関係なんですけれども、橋下知事が随分年明けから勢い良く色々、行政体としての府と市の行政体を一回壊すとか、ゼロベースにするとか、新たな大阪の形をですね、統一地方選挙の争点としてつくっていきたいというようなことをおっしゃってるんですけども、あと、大阪府の中での大阪市というのが、そのあり方が全然成功していると思えないとかですね、そういう発言もあったりしたんですけど、その辺について、まだ統一地方選の争点というのに、こういうのにどう訴えていかれるのか具体的に分からないんですけども、市長としてはそのあたり色々会見とかもお聞きになったりしてると思いますけど、あとで内容を。どういうふうにお考えになるのか、もう少し詳しく教えてください。

市長

何分ぐらいしゃべってよろしい?相変わらず言いたいことをおっしゃいますけども、大阪府の中の大阪市の関係とおっしゃってるけど、大阪市にしたらこの間、ほんと2年間、私は私なりに地域主権というものをめざして、市民協働の動きをしっかりとくみあげていきたいという思いで、日々動かせていただいており、なおかつ、実際に具体的な手ごたえとして、今日もお示したような数字になって表れてきている分、さらには数字には表せない温度みたいなものを実感として私は感じているので、知事が何をおっしゃっているのか全く分からないというのが正直なところなんです。ですから、大阪府の中の大阪市が分からんとおっしゃるよりも、大阪市にとっては大阪府が何をしようとされているのかが分からんというほうがむしろ合っているのではないかなあと思います。地域主権というもののあり方を、ニアイズベターって私は教わりました。ニアイズベターっていうのは、つまり一番市民に近いところが細かい施策等を打つにあたって的確に施策を打てるということだと、私は理解しております。ですから、知事にとっての市民、府民というものの見え方というのが、どうも上からこう枠をはめていく、これは、今言われている地域主権とは意を異にするものではないかというのが正直な感想でございます。国には国の役割があり、今の枠組みで言いますと、都道府県には都道府県の役割があり、そして基礎自治体には基礎自治体の役割がある。なおかつ、その基礎自治体というものが一番市民の思いというものを代表し、国というものが国の国益に関わる部分を代表される訳ですから、都道府県というのはどうしてもそれを、委託を受けて、国からの委託を受けて分配していくというような広域の中間行政でしかない部分が、やはり知事にとっては物足りないのかなあというふうに思いますね。で、統一地方選挙の争点にしたいとおっしゃるからには、じゃあそこで出来あがってくる国の形がどういうものかをもっと具体的に明示されないと。早くコメンテーターからは卒業していただいて、責任のある知事として、行政の長として、しっかりとした国の形、あるいは府県の形、そして私しょっちゅう言っております、上に向かって、国に向かって、府県はこうあるべし、関西州はこうあるべしというものをおっしゃっていただいて、私は基礎自治体の中でも力のある大阪市の市長をやらせていただいて、この間、橋下知事とほんとにあの府市協調という新たな1ページを、まさに大阪府下の、大阪府の中でつくらせていただいているという自覚も、自負もしております。まさしくそういったものをまだまだ具体的にできること山ほどありますから、それをやっていくことで日本の姿を変えていくことは可能であると思っています。それが、私が常々言っている地域主権の主体っていうのは、まず地域主権の主体として大阪市がモデルになるんやというね、その意気込みをもって職員に頑張って欲しいと思うのに、まあ余計なことをする職員が山ほどいるんで、それを何とか厳罰化したいと思うのと、そういう職員はほんまに要らんのやということから、しっかりと市民に信頼される大阪市政をつくっていきたい。だから、どうなんですかね、おそらく知事と私が話をするにしても噛み合わないと思いますよ、この件では。つまり、見えない、何をおっしゃってるかが。具体的に色々なことをこう積み上げておっしゃっていただいて、こういう形でとか、シンガポールがとかおっしゃってる。シンガポールって国ですから、おそらく、確かに面積は大阪の3倍ぐらいなんですかね、3倍ちょっとあんのかな、人口は大阪府の半分ぐらい。ただし、国の形とね、比較されても、向こうは一国、挙国一致でやってはる政策ですし、どうも、だから、何に影響されはったんかなあっていうのが正直なとこで、はい、あの…。

情報公開室市民情報部報道担当課長

次お願いいたします。

市長

あまりこれ以上言うなということかもしれません。はい。

記者

今聞いていただいたんで、同じことお聞きしたかったんで。

市長

また知事からも電話かかってくると思いますし、そんな時に、「どないしたん」いうて言おうかいなと思ってます。はい。