平成22年6月25日 大阪市長会見全文

【内田樹教授の特別顧問就任のご紹介について】

市長

皆さん、こんにちは。本日は市長特別顧問に就任していただきます、内田 樹(たつる)神戸女学院大学教授に同席していただいております。先ほど、市長特別顧問の委嘱状を渡させていただきました。あらためて、内田先生をご紹介させていただきます。内田先生は専門のフランス現代思想にとどまらず、教育、文化、社会と幅広い分野で活躍されておられます。現代の日本の「知」を代表する方であることはもう、皆さん、よくご存知のとおりでございます。また、武道にも造詣が深く、頭だけで考える方ではございません。新書大賞を受賞されました「日本辺境論」(にほんへんきょうろん)では、現実の社会についての深い洞察に、大きくうなずかれた方も多かったのではないかと思います。内田先生には、これから市長特別顧問として、今後の教育のあり方など、大阪市政全般について、アドバイスを、あるいはご意見をいただきたいというふうに思っております。それでは、内田先生から、特別顧問就任にあたっての抱負と申しますか、お考えをお話いただきたいと思います。内田先生、どうぞよろしくお願いします。

内田教授

内田でございます。よろしくお願いします。あらためて抱負ということもないんですけれども、平松市長とは何度か、これまでお会いしておりまして、大変、ご存知の通り、紳士的なお人柄で非常に丁寧に人のお話を聞く方で、僕、こういうタイプの政治家に会ったことは、まあもともと政治家ってないんですけどもね、会ったことがなかったので、非常に感動いたしました。で、これからも仲良くお付き合いしていきたいなと思っておりましたら、市長のほうから大阪市の特別顧問として、主に教育問題に関して提言をいただきたいというオファーをいただきましてですね、喜んでお引き受けいたしました。ご紹介ありましたけど、私、専門はフランス現代思想なんですけれども、教育現場で30年ほど仕事をしてきておりまして、日本の教育問題に関して、とにかく現場にずっとおりますんで、そこの経験を踏まえて何らかのご提言ができるかなと思っております。その以外にですね、その市政一般についてもアドバイスをということでございますけれども、これに関しては門外漢でございますので、一般的なことしか申し上げられないと思いますけれども、できる限り平松市長にですね、随分と悩み多いお仕事のようでございますので、市長の愚痴を聞いたりですね、励ましたり、というような形でお手伝いをしてですね、それが結果的に大阪市政に反映すればいいかな、というふうに考えております。どうぞよろしくお願いします。

市長

ありがとうございます。

質疑応答

記者

今、平松市長はですね、大阪府の橋下知事と大阪都構想ということで、色々バトルと言いますか、対立をしてるのですけれども、この橋下知事について内田教授はどのように捉えられておりますか。

内田教授

いきなり、そういう質問からですか。そうですね、あまり僕は、結局は政治家っていうのは最終的には政治的な、どのようなことを果たしたか、業績によって評価されるべきものであってですね、さしあたり人間性っていうことに関しては論ずることはないと思うんです。で、まだ、橋下知事に関してはですね、どのような業績があったかに関して、確定できるような要素がないというふうに考えておりますので、今のところは良否含めてですね、どちらの場合についても評価はまだできない段階じゃないかと思っております。で、キャラクターについて、今、ちょっと市長については、ついキャラクターについて言及してしまいましたけれども、これは個人的なことでございまして、特に、今、市政と府政のですね、対立と言った問題に関しては、基本的には、それぞれの言い分、十分にそれぞれに合理性のある言い分だと思いますので、結果、どうなるかっていうことを見てからですね、そのあと、どちらかというと後世が判断するということでよろしいんじゃないかと思っております。

記者

教育を中心に今、提言をというようなことをおっしゃったんですけども、具体的にはこんな内容になるだろうとか、こんな形でだとか、そういうところはありますか。

内田教授

僕の提言は、極めて後ろ向きなんですけども、基本的に、僕は長く教育現場にいた人間として申し上げたいことは、政治やメディアは教育に関係するな、っていうことですね。失礼ですけれども、やっぱり、教育のことは現場に任せて欲しいってのが、現場からの切実な意見でありまして、私がですね、特別顧問として行政に向かって言いたいことはですね、行政はあまり教育に関与して欲しくないということなんですね。ですから、こういうふうに変えろと言ったりですね、ここをこうして欲しいっていうことよりも、教育のことは現場に任せて欲しい、教育ってのは、非常に惰性の強いですね、制度でありまして、政策が変わったりですね、あるいは市場が変わったり、あるいは世論が変わったりすることによってですね、朝令暮改的に変わるべきではないってのが私の意見でございまして。どうしてもですね、ご理解いただけないんですね、教育は変わるべきだっていうのがですね、メディアの形の共通の見解でございまして、それに対しても、私反対でですね。教育というのは、非常に惰性が強い制度であってですね、長い歴史を持った人類学的な制度なんで、軽々にですね、社会理論が変わった、国際情勢が変わった、株式市場が変わったといったことでですね、変化すべきではないというふうに考えておりますので、ただこの考え方ってのが、現場では非常に広く支持されているんですけども、なかなかご理解いただけない。このようなですね、現場の声を届けたいというふうに考えております。

記者

丁度、昨日ですね、大阪府庁のほうで教育人事権の移譲について、立命館大学の陰山教授とか、橋下知事とかが対談されてまして、内田先生はその教育人事権を大阪府のほうから各市町村とかに移譲して、各市町村が先生の採用とかをして、で、その町ごとの特色を決めるということを今、大阪府のほうがやろうとしてるんですが、それについてなんか、どう思われますでしょうか。

内田教授

よく知らない話なんですけれども、何を目的としての制度変革なんでしょうか。

記者

例えば、大阪府っていうのは、大阪府の教育委員会が採用した人を各地域の小中学校の先生に配属するんですけれども、大阪府の中央のほうだけでは、各地域の現状であるとかを細かくつぶさに把握することができないので、その地域地域の特色にあわせた教職員の採用を市町村それぞれがやっていこうという取組みなんですけども。

市長

地方分権の一環としての、権限移譲ということですね。

内田教授

それはプラスとマイナスと両方あると思うんですけども、そのケース・バイ・ケースでですね、現場の要請にすぐ対応できるっていう点ではプラスですけれども、変化しやすいっていうのはですね、教育の場合は決してプラスじゃないんです。個別的な事情があったりですね、周りの事情変わった場合でもですね、医療とか教員みたいなものっていうのはですね、社会が大きく変化しても、あまり変わんないほうがいいっていうことがありましてですね、あるいは日本中どこに行ってもですね、どこでもある程度同じような教育をしているっていうですね、基本的な、スタンダードに関してはいじんないほうがいいっていうのがありまして、ですから、これ、バランスが悪いんですよね、ほんとにね。確かに現場、現場で状況が違いますので、即応しなきゃいけないっていう部分もあるし、しかし、大筋としては、スタンダードは、いじんないほうがいいってのがありましてね、どこをどうとればよくなるかってのは、ほんとにちょっと分かんないんですけども、なるべくその両方を配慮して、いいところに落ち着けばいいなというふうに思います。

市長

どうもありがとうございました。また後ほど。

内田教授

後ほど。失礼します。

【「大阪市 成長戦略拠点特区 構想」を国に対して提案します】

市長

それでは続きまして、定例記者会見、まず、大阪市の成長戦略拠点特区についてお知らせです。大阪市は、今年2月に『日本再生に向けて〜大阪都市圏における広域インフラと戦略的拠点の整備〜』というのを国に提出して以来、継続して、経済特区制度の創設を国に対して提案・要望してまいりました。そうした中、6月18日に閣議決定されました新成長戦略では、大阪市の提案にも配慮されたのではないかと思っておりますけれども、「国際戦略総合特区」の創設、これが打ち出されております。そこで、国における制度設計に先立ちまして、今回あらためて国に対して提案したいと、そういう内容をご紹介しようと思っております。

特区制度の対象地域の候補としましては、こちらが大阪駅周辺地区と、それから夢洲・咲洲地区、この2つをあげております。特区の中身といたしましては、ロボット開発にかかわる規制の緩和ですとか、あるいはエリア開発や工場建設についての税制支援、そしてちょっと変わったところでは、工場敷地内に太陽光パネルを設けた場合、そのパネルの面積を緑地相当にカウントしてほしいというようなことを提案する予定にしております。この提案が実現しますと、民間投資を引き出し、雇用をつくり出せますし、そして、ものづくりの技術の進歩や産業の発展を通して、大阪・関西、ひいては日本の成長に大きく貢献するものと確信しております。是非とも国の善処をお願いしたいということで、大阪市成長戦略拠点特区構想でございます。ありがとうございます。

【「大阪市の市政改革早わかり〜市政改革のこれまでの成果〜」を取りまとめました】

続きまして、市政改革の取組みの成果のご報告についてでございます。「大阪市の改革は止まっている」とか「改革の取組みの内容が見えにくい」といった声も聞くことがございます。そういうふうに言われることに対して、意図的に流されている部分もあるんでしょうが、一方で我々大阪市の側の情報発信、この仕方にも問題があったのではないかという反省は前にも申しました。そこで、あらためて分かりやすく広報しようということでございますが、先日来、ツイッター使ってるというお話もしておりますけれども、まず、7月1日発行の市政だよりに改革の進み具合を掲載いたします。そしてその詳細を、本日、市のホームページに『大阪市の市政改革早わかり〜市政改革のこれまでの成果〜』として掲載いたします。合わせて、市役所の市民情報プラザや区役所にもリーフレットを置かせていただきます。まだまだ、この市政改革、改革途上だと思っておりますし、これでいいと思っている訳では全くございません。ただ、多くの皆様に今、改革がこういう形で進んでいるんだよと、進んでいますよ、という情報とともに、また、別の観点から言いますと、ある項目によっては、まだこんな程度の段階なんですということも含めて、とにかく正しくご理解いただきたい。そのためにも今後も情報発信に工夫を凝らしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

【平成22年度 事業仕分けを実施します】

さて、次です。大阪市は平成22年度事業仕分けを実施いたします。こういう風に申しますと、やっと大阪市も事業仕分けをするのかと感じられる市民の方もあるかもしれませんが、実は、大阪市の事業仕分けは今年で3回目でございます。国よりは早くからやっておりますし、しかも、最初からご協力いただいているのが、今回、国の仕分けと同じく『構想日本』です。『構想日本』の加藤代表からは、これまで2回取り組むなかで、大阪市が色々と工夫をし実施してきたやり方、例えば、評価の仕方ですとか、分かりやすい説明資料づくり、仕分けの成果のとりまとめ方など高い評価をいただきました。で、大阪市のこのスタイルが、現在、他の自治体のモデルとして活用されているという、そういう部分もございます。過去2回の事業仕分けの結果、廃止した事業が5つ、民営化した事業が2つ、22年度予算の見直し効果額がおよそ11億円といった成果を呼んでおります。詳しい仕分け結果と現状につきましては、市のホームページで公開しております。3回目となります今年度なんですが、平成22年8月21日、お盆明けになります。8月21日の土曜日と、翌22日、日曜日に実施いたします。今回は新たな取組みといたしまして、政令指定都市で初めて、ユーストリームなどを活用し、当日の様子をライブ中継いたします。合わせて、後日になりますけれども、市のホームページでも視聴できるようにいたします。さらに、仕分けでの議論や判定につきまして、会場にお越しいただいた傍聴の方々だけではなくて、インターネットでの視聴者、市政モニターの方々にもアンケートを行いまして、ご意見をお聞きする機会を設けます。こういった取組みによりまして、市民の皆様の議論を広め、市政へのさらなる関心や参加意欲を高めていただければと思って取り組んでおります。

【過去最大のごみ減量となりました】

最後に、平成21年度のごみ処理量がまとまりましたので、ご報告いたします。

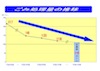

これは平成3年度、一番ピーク時の図なんですが、平成21年度のごみ処理量は約118万トンとなりまして、昨年度の処理量から17万トンの減量、この17万トンの減量というのは過去最大の量でございます。また、大阪市のごみ処理量のピーク時、この217万トンと比べますと、およそ46%減量したということになります。この17万トンという数字なんですけれども、1日で600トンの処理ができる規模の焼却工場1つ分の年間の処理量にほぼ匹敵し、仮に600トン規模の工場1つが不要になったとしますと、建設費で約300億円、毎年の維持管理費で約13億円少なく済むことになります。この大幅なごみ減量の要因ですけれども、長引く景気の低迷の影響も考えられます。しかし、市民・事業者の皆さんのごみ減量・リサイクルについての意識の高まりで、適正な区分方法ですとか、処理方法について熱心に対応していただいている、そういったことも大変大きな効果になったのではないかと思います。私、ごみ減量とそれから違法駐輪の問題、さらには街頭犯罪のワースト1返上という、その3つを一番、市民に身近なところでの施策として上げさせていただいて、それぞれに着実に数字が出てきているということに、あらためて市民の皆さんの協力のおかげと感謝申し上げたいと思います。

こうした取組みを進める中で、平成27年度のごみ処理目標でございます、この110万トンという数字は、これが21年度に118万トンですから、まだまだがんばればさらに前倒しできるというふうに思いますし、できれば私はこの27年度の目標を、100万トンを切るんだという形で、是非、今後のごみ減量、色々な協力を市民の皆さんに、事業者の皆さんにもお願いしながら進めていきたいと思います。一方で、やはりレアメタルの再利用を検討するといったことですとか、今後さらなる減量をめざしまして、3R、リデュース、リユース、リサイクルですか、これを「とことん、やりまひょ」と、市民の皆さんにお声がけしていきたいと思っております。本日は以上でございます。

これは平成3年度、一番ピーク時の図なんですが、平成21年度のごみ処理量は約118万トンとなりまして、昨年度の処理量から17万トンの減量、この17万トンの減量というのは過去最大の量でございます。また、大阪市のごみ処理量のピーク時、この217万トンと比べますと、およそ46%減量したということになります。この17万トンという数字なんですけれども、1日で600トンの処理ができる規模の焼却工場1つ分の年間の処理量にほぼ匹敵し、仮に600トン規模の工場1つが不要になったとしますと、建設費で約300億円、毎年の維持管理費で約13億円少なく済むことになります。この大幅なごみ減量の要因ですけれども、長引く景気の低迷の影響も考えられます。しかし、市民・事業者の皆さんのごみ減量・リサイクルについての意識の高まりで、適正な区分方法ですとか、処理方法について熱心に対応していただいている、そういったことも大変大きな効果になったのではないかと思います。私、ごみ減量とそれから違法駐輪の問題、さらには街頭犯罪のワースト1返上という、その3つを一番、市民に身近なところでの施策として上げさせていただいて、それぞれに着実に数字が出てきているということに、あらためて市民の皆さんの協力のおかげと感謝申し上げたいと思います。

こうした取組みを進める中で、平成27年度のごみ処理目標でございます、この110万トンという数字は、これが21年度に118万トンですから、まだまだがんばればさらに前倒しできるというふうに思いますし、できれば私はこの27年度の目標を、100万トンを切るんだという形で、是非、今後のごみ減量、色々な協力を市民の皆さんに、事業者の皆さんにもお願いしながら進めていきたいと思います。一方で、やはりレアメタルの再利用を検討するといったことですとか、今後さらなる減量をめざしまして、3R、リデュース、リユース、リサイクルですか、これを「とことん、やりまひょ」と、市民の皆さんにお声がけしていきたいと思っております。本日は以上でございます。

質疑応答

記者

今日の議題の中で2つ、特区のことと、ごみのことについてお伺いします。まず、特区のほうですけれども、今、市長からご説明いただきましたけれども、この中で特に大阪市ならではという、ここに力を入れてるんだという部分、先ほど工場施設内で太陽光パネルの話ありましたけれども、それも含めてですね、市長としてはこれを、こういうとこを売りにしたいんだという、国に対しては、これをまず言いたいんだというところがあれば、まず、それを教えていただけますか。

市長

まず、特区ですけれども、2つのエリアっていうのは絶えず言い続けていますし、この7月1日からベイエリアで実際的に府と市の協力関係、そこに経済界にも入っていただくという動きになります。具体的に大阪府・市の間で、ここまで人を同じセクションに配置して、総合的にベイエリアの開発に向けて動くというのは、初めてのことだと思いますので、それに勢いをつけるためにも国の協力を得たいと。で、なおかつ北ヤードっていうものを、しっかりと国の成長戦略の柱にすえていただいて、そこに知の結集を図ると、その知の結集をオープンイノベーションセンターという形で、あらゆる具体的なものに結びついていくのがベイエリアであるという考え方ですから、他のエリア、今、ここまで開発が進んでいるエリアで、さらに、ここまで大胆なことに取り組めるっていうのは、やはり、我が国に残された最後の一等地と言われるにふさわしい方向性ではないかと思います。それと、太陽光パネルを緑とカウントするという方向につきましても、これをカウントすることによって、従来ですと、例えば、これだけの広さの中に工場を建てるとしたら、これぐらいの緑がいりますよということで、その部分が面積を狭くせざるをえない部分がありましたが、今回はそれをさらにエネルギーを生む装置として緑を換算しようということになると、より有効な面積の使い方ができるんではないか、これは、こういう提案はおそらく初めての提案になると思います。はい。

記者

今も出ましたが、これ、大阪府と共同でということですか。大阪市成長戦略、これは大阪市単独では。

市長

いえ、大阪市単独でやっている部分と、ベイエリアに関しては府市協調して、特区の構想を共有しながら進めたいという思いはありますが、ただ、今日お出ししている資料に関しては、大阪市単独で今やっております。当然7月1日以降、これを具体化する動きをする際には、府市でまた相談しながらっていう形になると思います。はい。

記者

具体的にこれ、国といいましても、どこにどういう形で提案をしていくことになるのでしょうか。

市長

それぞれのセクションがあるんじゃないですかね。経済産業省であるとか、環境庁(正しくは環境省)であるとか。

計画調整局開発調整部長

国土交通省とか、あるいは国土交通省と、あと内閣官房(地域活性化)統合事務局のほうへ要望してまいります。

記者

すみません、それと最後にもう1つ、ごみのほうなんですけれども、市長、先ほど600トン規模の焼却工場1つ分ぐらいにあたるというふうなことをおっしゃいましたよね、さらに100トンを切る。

市長

100万トン。

記者

あっ、ごめんなさい、100万トンを切るという削減目標も出されてますが、市長ご自身はじゃあ、ごみ焼却工場を1つ減らそうというようなお考えですか。

市長

はい。これは今後、議論になってくることであって、我々のこの間、取り組んできたごみ減量の進み具合が、もちろん景気の下降曲線であったっていう部分の影響もあるにしても、本当に市民の皆さんの協力であるとか、事業系ごみの排出量も少なくなってきてますんで、一気にいけるだろうと。で、110万トンという時も、確かあれ114万トンか、の答申をいただいて、「なら、もう110万トンにいこうよ」と言ったものが、昨年度の数字を見ると、こうなってますんで、一気に100万トン以下までっていう目標をはっきりあげることが一番大事だと思います。で、今後の、そのごみ焼却工場の配置の問題等につきましては、また然るべく委員会等で検討をしなければならない問題になると思っております。はい。

記者

今日の議題の市政改革の早わかりのことについてお伺いしたいんですが、これ、市政だよりに載せるっていうことですが、これ30ページあるんですけど、どこを、市長はどこをアピールしたいと思っているのか、どこを載せるんでしょうか。

市長

はい。30ページあるのを市政だよりにもちろん載せることはできません。で、より分かりやすい形で、例えば数字、この間22年度で5年間なった達成度合いとか。これゲラ?

市政改革室改革推進担当部長

ゲラです。

市長

こういう形で、市政だよりの見開きの2ページ、真ん中の見開き2ページを使いまして、我々が目標としていたものの改革がこういう形になります、なりましたよということを見せていくということで、細かくはホームページに載せているということになります。より分かりやすい形で改革を進めようということですんで。

記者

人員削減と。

市長

数字ですか?これはだから、5年間の市政改革の進捗度合いの一番シンボルになるところをあげました。はい。で、あとは3項目であるとか、をあげております。はい。

記者

それとですね、これまでの評価、ずっと進めてきました実績と、今後の目標についてはいっしょに載せられる予定は。

市長

いや、目標については、22年度、23年度以降の新たな目標ということですよね。これは、この秋に取りまとめるというふうにずっと言っておりまして、9月ぐらいにはお出ししますが、中でも、前倒しできそうなものは、例えば今日言いましたように、ごみ減量の100万トンを切る形でやりたいとかいうのは、その都度出させていただきたいというふうに思っております。

記者

サッカーの結果について感想をお聞かせいただきたく、あと大阪にゆかりのある選手もおりますが感想をお願いします。

市長

3時半ですからねえ。残念ながら、今日、非常にハードな日程でしたので、ライブでは見られませんでした。で、朝起きまして、すぐにビデオをつけまして、誰も何も言うなという形で、他の情報を一切入れずに、ほぼライブに近い形で自分では見たつもりです。非常にうれしく、しかも、すごい試合をやっていただいたということで、興奮を収めるのに苦労したというのが事実でございます。ただ、道頓堀にまたダイブをした方が、朝6時ぐらいですか、あるということで、確かに水は昔と比べまして、カーネルおじさんが投げられた時と比べまして水質は良くなっているとはいえ、下は大変危険な状態です。ですから、次の決勝ラウンドにいって、29日ですか、今度は29日の23時が試合開始だったと思いますけれども、パラグアイ戦でそういうことの無いように、是非、皆さん、節度を持った応援をしていただきたい、そう思います。はい。

記者

続いて、別の話をお聞きしたいんですが、新聞記事に生野区でタウンミーティングを行なうという記事がありまして、大阪都構想に反対するためのタウンミーティングだというような表現もあった訳ですが、タウンミーティングについての現時点での詳細だとか、主旨、モットーだとか教えて下さい。

市長

大阪維新の会に反対するためのタウンミーティングですか?

記者

いえ、産経新聞さんの昨日の夕刊に大阪都構想に反対するためのっていう記事が出てる。

市長

いや、そういうつもりでタウンミーティングをやったのではございませんで、やっぱりこの間ずっと、その市政改革を進めてきた中で、直接行政として立ちはだかる難関というものを、あまり細かい情報を出し切れずに、懸命に現場で頑張ったという部分もあります。ですから、そういったものを一旦、5年間の市政改革を22年度予算を組んだ段階で、この予算をやりきることによって成し遂げることができる。で、今年の予算では、私は地域から市政を変えるということを言っておりますんで、その一環として、区役所への権限移譲であるとか、その区、その区独自の思いがどういった思いで市政に反映されるのかというものを、前に打ち出しておりますから、その一環としてのタウンミーティングというふうに捉えております。はい。大阪市は、今、こういうことを考えてますよ、この方向で進みたいと思ってますよというのを、実際に生野にお住まいの皆さんとお話をするということなんですけどね。はい。

記者

生野でやられるというのは、補選を意識したものでしょうか。

市長

はい、そうとられるでしょうねと思いながら、生野でまずやろうというふうに思っております。

記者

生野の補選に関して橋下代表が、平松市長は民主党の陣営について選挙、前面に出て来るべきだと、大阪都構想に反対するのであれば、選挙という場で白黒つけるのが、あるべき姿だというようなことをおっしゃっていたんですが、そのあたり、どのように考えておられますか。

市長

代表らしい言い方だなあと思うだけです。はい。

記者

今日の発表で絡むんですけども、夢洲・咲洲地区の成長戦略構想に絡むんですが、7月1日にWTC(正しくは大阪府咲洲庁舎)で大阪府と大阪市の共同チームができますけれども、これのチームに対して、市長がどんな役割を求められるかというのを、あらためて伺えますでしょうか。

市長

はい。この間の府市で、例えばWTCを府にお買い上げいただく際の都市構想というものを1枚の紙にまとめた時期がございましたが、あの1枚の紙にまとめることすら、府市の名前でいっしょに載るのは初めてだっていうような、確か歴史的な出来事だったというように記憶しております。それがさらに具体的な形になるものだというふうに認識しておりますので、是非、特に、府市協議をやっていた時代、今でも事務方では協議やってるんですよ、その頃に、うちの市の職員から聞いた話では、さすが間接行政、広域行政、間接行政って言いますか、だけに、枠のまとめ方に関しては一日の長があるというふうに言っていた感想を記憶しております。細かい、やっぱり現場の動かし方とかですね、部隊の動かし方、そして、経済界とのやり取りとかっていう部分では、府市それぞれのやり方っていうものがあるでしょうから、それが、相乗効果を発揮できるような、そういう形になってほしいと思っています。はい。

記者

基本的には、経済の活性というところでよろしいんですよね。で、ちょっと橋下知事のことになってしまって恐縮なんですけれども、先日の会見で、知事としては、大阪全体の広域行政のコントロール部隊にしたかったっていうようなことをおっしゃられてるんですけれども、その考えに対する市長の見解をちょっと伺えますか。

市長

はい。私は当初から、あれは確かね、私のほうから電話でいっしょのセクションを、いや、知事からかな、知事からいっしょのセクションをつくりましょうっていうふうにおっしゃったのか、あっ、じゃあ、もう咲洲と夢洲に関して、まず、できるからやりましょうよっていうふうに言って、私は当初から、まず咲洲・夢洲で、どういった具体的なものを市民の方、府民の方にお示しできるのかという形でいきたいと思ってましたんで、当初から私は思った方向に進んでいると。で、知事は、ですからもっと、それこそ大阪都構想のような全体の枠組みを府市で考えるセクションをつくりたかったのかなあと、今になってみれば思うんですが、当初の話はそれは一切なかったですね、はい。うまくいけば、どんどんそういう形も、咲洲・夢洲だけに限らず、色んな面で府市の無駄と言われている部分が本当に無駄なのか、それの話もできるような形に広がっていけばいいんで、いきなり大きいものを構えるよりは、初めてのことに、こう、行く訳ですからね、はい。

記者

生野の補選で、民主党の陣営が市長に応援の依頼をしたというふうに、こないだ言っていたんですが、それはどういった形で依頼されたのかと言うことと、それに対してどういうふうに、お決めになったのかということを教えて下さい。

市長

事務所におそらく依頼がきたんだと思いますが、今回、私、今日も一部新聞に報道されておりましたけれども、候補者のビラに名前と写真と、それからコメントという形で載せさせていただいてます。と言いますのも、私、ずっと等距離でやってまいりました。去年の衆議院選挙も然り、今年の参議院選挙も等距離で、自民党さん、公明党さん、民主党さんとやるというふうに言っておりますけれども、生野に関しましては、自民党さん、公明党さんの候補がいないということで、民主党さんになりました。ですから、私は明確に、大阪維新の会がおっしゃっている内容について、あるいは前回の福島補選で色々と言われた内容について、疑問点を感じている部分もございますので、大阪維新の会の候補の方よりも、もう1人の方の選挙を応援するという形をはっきりと言わせていただきました。ただ、今回、もし、複数の候補がすでにある陣営の方から出ていたとしたら、どういう対応になったかは分かりません。補選ですから、1人しか通りませんのでね。はい。

記者

あと、まことにくどくて申し訳ないんですが、橋下知事がらみのことばかりで。知事が外郭団体の数の話ありましたよね、で、それで実は同じ基準であれば、府はもっと多いという発表をされて、それに対して知事は、外郭団体の数は確かに誤りはあったけれども、大事なのは天下った職員の数であり、それは圧倒的に府のほうが少なくて、市のほうが多いんだということを最近おっしゃってるんですが、そのことはどういうふうに受け止めておられますか。

市長

最近ね。あの問題は、つまり、維新の会がお出しになったビラ、福島補選でお出しになったビラに、あたかも同じ基準で比べてあるかのように118対28、それが現実には同じ基準で計算した数字は我々知りませんと、それをもって、市政改革が進んでいないかのように表現されている点については、おかしいんじゃないですかと言っただけであって、外郭団体に天下っていると言われる職員であるとか、OBの職員であるとか、が再雇用ですか、されているという話をお互いに数を比べ合いしようという話ではございません。で、それと同時に、直接行政と間接行政ですから、当然、外郭団体の性格も違えば、そこに必要とされるOBの資質というものも違うと思っています。で、我々も今のままの118がいいとは思っておりませんし、細かくこれからきっちりと精査していくと同時に、今までも良しと思っていたけれども、この人で本当にいいのかというようなことまで含めた改革案を、今後出していきますんで、是非お互いにいい改革の方向をですね、府は府なりの改革をしていただき、我々は我々の改革をしっかりと進めるというのも市民・府民にお見せするのが一番いいのではないかとそう思っております。はい。