平成22年7月1日 大阪市長会見全文

【「ほんまや」上海万博出展記念ボトルを発売します】

市長

こんにちは。今日は、まず最初はお知らせからです。この上に置いてます「ほんまや」でございますが、本日7月1日から、「ほんまや」上海万博出展記念ボトルを、日本国内で10万本限定で発売すると、こういうふうにロゴが入っております。大阪館のロゴでございますが、発売を記念しまして、今日、市役所正面玄関前で発売記念セレモニーを開催いたします。セレモニーでは、記念ボトルをお配りするとともに、中国総領事館への贈呈を行います。発売を記念するイベントにもぜひ取材をしていただきたいなあと思いますが、今回のこの記念ボトルを通しまして、世界トップ水準の大阪市の水道技術をPRしたいと思っておりますし、上海万博の大成功と大勢の方が大阪館に来られること、そういうPRになればと、大阪館にも7月28日、な・に・わですが、なにわの日に無料配布することになっております。なお、「ほんまや」につきましてはお買い上げいただきますと、その内から2円が「大阪市文化集客振興基金」に寄付していただく仕組みにもなっております。ぜひ皆さんも飲んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。

【ドイツ・フラウンホーファーIPA(生産技術・オートメーション研究所)の大阪進出が決定】

では、本題に入ります。このたび、研究員約17,000人を擁し、先端技術・部材、ナノテクノロジー、マイクロエレクトロニクス、ロボットなど多岐にわたる分野で実用化をめざすヨーロッパ最大の先端技術応用研究機関、「フラウンホーファー研究機構」が、グループの研究拠点を大阪市内に開設することになりました。フラウンホーファー研究機構は、2001年から東京都内に日本代表事務所を設置していますが、日本に研究拠点を設けるのは今回の大阪が初めてとなります。

大阪での先端産業の集積ですとか、有力なパートナー候補の存在が、進出決定の大きな要因で、開設後は関西の大学・研究機関、企業と共同しまして、夢の素材といわれますカーボンナノチューブなど、ナノテクノロジーに関する研究などを行う予定になっております。先端技術産業の集積がこういう形で相乗効果を生んでいくということは、大変喜ばしいことだと思っています。

開設時期は2011年の1月です。この2011年は日独交流150周年にあたります。日本とドイツの親善・交流の面からも意義深いことだと思います。7月8日、大阪市公館で私も出席させていただいて協定書を調印いたします。調印式終了後には、フラウンホーファーグループ及び提携する国内研究機関から、事業計画やサービス内容、さらには研究事例等についてプレゼンテーションも行いますので、ぜひ取材においでいただきたいと思います。なお、開設場所は未定でございますけれども、梅田周辺で探しておられるということです。

大阪での先端産業の集積ですとか、有力なパートナー候補の存在が、進出決定の大きな要因で、開設後は関西の大学・研究機関、企業と共同しまして、夢の素材といわれますカーボンナノチューブなど、ナノテクノロジーに関する研究などを行う予定になっております。先端技術産業の集積がこういう形で相乗効果を生んでいくということは、大変喜ばしいことだと思っています。

開設時期は2011年の1月です。この2011年は日独交流150周年にあたります。日本とドイツの親善・交流の面からも意義深いことだと思います。7月8日、大阪市公館で私も出席させていただいて協定書を調印いたします。調印式終了後には、フラウンホーファーグループ及び提携する国内研究機関から、事業計画やサービス内容、さらには研究事例等についてプレゼンテーションも行いますので、ぜひ取材においでいただきたいと思います。なお、開設場所は未定でございますけれども、梅田周辺で探しておられるということです。

【長居球技場のネーミングライツパートナーが決定しました】

続きまして、大阪市では新たな財源を確保するとともに、スポーツの振興につながればということで、先日、「セレッソ大阪」の大阪サッカークラブ株式会社と共同して、長居球技場のネーミングライツパートナーの募集を行いましたが、このたびパートナーとなっていただく企業が決まりましたのでご報告いたします。長居球技場のネーミングライツパートナーとなっていただきますのは、「大日本除蟲菊(だいにほんじょちゅうぎく)株式会社」でございます。大日本除蟲菊といいますと、本社が大阪市西区にございまして、「キンチョウ」のブランド名とユーモラスなコマーシャルでも皆さまにおなじみだと思いますが、契約金額、年間3,600万円、契約期間は平成22年8月1日から平成25年12月31日までの3年5ヶ月となっております。新しい球技場の愛称でございますが、「キンチョウスタジアム」です。大阪市の施設でのネーミングライツ導入は、今回が初めてとなります。

お披露目の予定でございますけれども、改装なって新球技場のファーストゲームが、8月8日、川崎フロンターレ戦でございます。愛称「キンチョウスタジアム」もその日にお披露目することになっております。このたびの愛称の導入にあわせまして、「長居球技場」の名称は今後使用しないことになりますので、報道機関や施設の利用者の皆様には趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようにお願い申し上げます。

お披露目の予定でございますけれども、改装なって新球技場のファーストゲームが、8月8日、川崎フロンターレ戦でございます。愛称「キンチョウスタジアム」もその日にお披露目することになっております。このたびの愛称の導入にあわせまして、「長居球技場」の名称は今後使用しないことになりますので、報道機関や施設の利用者の皆様には趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようにお願い申し上げます。

【大阪市ドライ型ミスト装置設置補助制度の利用によるミスト散布第1号!】

次です。いよいよ夏本番が近づいてまいりました。大阪市では、ヒートアイランド対策の推進を図るため、今年度から「大阪市ドライ型ミスト装置設置補助制度」をスタートしております。この補助制度を初めて適用させていただきましたのは、日本生命今橋ビルの公開空地でございます。7月1日、つまり本日からミスト散布が開始されているはずです。市民や事業者の皆さんといっしょに進めるヒートアイランド対策にご協力をいただき、感謝しております。今回、ミスト装置が設けられました場所は、淀屋橋界隈のオフィス街のなかでも、適塾や愛珠幼稚園といった国の重要文化財に指定されている建物と隣り合っております。緑のある少し落ち着いた佇まいの空間で、ホッとするような涼しさを感じていただけるのではないかと期待しております。

今年の夏ですが、学校で6箇所、水道局の営業所、区役所などの公共施設で18箇所、民間施設11箇所でミスト散布が実施されます。これからも、この補助制度第1号を弾みといたしまして、「大阪市ドライ型ミスト装置設置補助制度」、これをご活用いただいて、どんどん導入してもらえればと思っております。皆さんいっしょに、大阪の暑い夏を少しでも快適に過ごしやすくしていただきたいと思います。

今年の夏ですが、学校で6箇所、水道局の営業所、区役所などの公共施設で18箇所、民間施設11箇所でミスト散布が実施されます。これからも、この補助制度第1号を弾みといたしまして、「大阪市ドライ型ミスト装置設置補助制度」、これをご活用いただいて、どんどん導入してもらえればと思っております。皆さんいっしょに、大阪の暑い夏を少しでも快適に過ごしやすくしていただきたいと思います。

【国との人事交流について】

次は、お知らせです。大阪市では、北ヤードなどを活用して、エネルギーやバイオなど、次世代の産業分野の研究開発を活発に行っていきたいと考えておりますが、そういった産学官の連携をすすめるために、文部科学省より職員を派遣していただくことになりました。今回の人事交流は、国との連携を深めるため、本市より文部科学省に対しまして、職員の派遣を要請し、実現したものでございます。本日午前、新課長の中澤さんに辞令を交付させていただきましたが、中澤さんには、新しいポストでございます、産学官連携担当課長として、腕をふるっていただきます。

なお、国の省庁から本市部局への職員受入れは、これまで例が少なく、4年振りのことでございます。大阪市としては、国や他の自治体との連携を深めることが、関西の活性化のために重要だと考えておりまして、今回の人事交流もその一環でございます。

なお、国の省庁から本市部局への職員受入れは、これまで例が少なく、4年振りのことでございます。大阪市としては、国や他の自治体との連携を深めることが、関西の活性化のために重要だと考えておりまして、今回の人事交流もその一環でございます。

【中国国籍入国者の生活保護集団申請について】

最後に、もうひとつお知らせでございます。中国国籍の集団申請が判明してすぐ、この生活保護申請でございますけれども、大阪入国管理局に対し、個々の審査状況につきまして確認を求めるとともに、身元引受人の審査の厳格化を申し入れておりましたが、昨日、入国管理局より見解が示されましたので、報告させていただきます。

入国管理局は、「今回の集団申請者の在留資格の認定は、日本国籍を持つ人の親族であるという身分に基づくものであり、入国後の生活の基盤については主要な要素と考えておらず、身元引受人による扶養が虚偽であったとしても、さかのぼって入国許可を取り消すことは考えていない」という回答を昨日の午後、電話で確認いたしました。

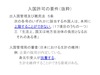

ちょっとこちらをご覧いただこうと思いますが、既に厚生労働省にこういった連絡を伝えておりまして、厚生労働省はこの件について法務省と協議することになっていると聞いております。で、外国国籍の方の入国に際しましては、出入国管理及び難民法、これはまあ、入管法なんですけれども、この入管法の規定に基づいて審査を行なって、上陸拒否要件に該当しない場合には入国が許可され、在留資格を得ることができます。

で、このご覧いただきますのが、この前の部分ですね。今回、お二人の高齢の女性の方の実子が9人いらっしゃいます。で、定住者、日系3世等と書いてございますが、ここにはその日本人お二人のお孫さん、ひ孫さんまで入っていまして、その方が37人となっておりまして、この方たちにつきましては中国政府の、確かに実子であるということ、さらにはお孫さん、ひ孫という身分、系図っていうんですか、それが付いているということでございます。

で、次に、この次の画面ですけれども、在留資格のうち、生活保護が準用される事が認められた方が生活に困窮した場合には、法定受託事務を執行します地方自治体、つまり今回の場合、大阪市でございますが、には実施の義務がございます。そういったことから、生活保護を適用せざるを得ないのが現状でございますけれども、在留資格の認定に際しまして、これは入国許可の要件、抜粋で書かせていただいております。入管法で、生活上、国又は地方自治体の負担となるおそれのある者は上陸を拒否するとなっているにもかかわらず、入国が認められてわずか数日で生活保護の申請がなされておりまして、一体、入国管理局は何をどのように審査しているのか、不思議でなりません。

その要件を厳格に審査することもせず、それどころか、一部新聞報道によりますと、大阪市が身元引受人の照会もなく、生活保護を認めるのがおかしいという発言をされているように報じられている部分もございます。これがもし事実、そういうふうに入国管理局の方がおっしゃったとしたら、私どもにとりまして、本末転倒であるとしか言いようがございません。

で、今後の対応でございますが、先ほど申し上げたとおり、厚生労働省に対して、法務省へ申し入れを行なうように申請しております。要請しております。で、その話し合いの結果を待って、また皆様にお伝えしたいと思います。

念のために申し添えますけれども、法律が定める要件を満たして入国された外国籍の方が、生活に困窮して生活保護を受給されるということ自体を問題にしているのではございません。他の自治体で集団申請、このような集団申請がなかったかどうか、今、先日来、私どもが持っているネットワークを通じて照会しておりますけれども、今のところ報告は受けておりません。

で、実は29日のプロジェクトチームの会議の後半で、こういう事実を初めて知りまして、その以前からの私どもの健康福祉局の動き、あるいは6月24日の時点で、健康福祉局から入国管理局に対しまして、今回の状況について個々の審査状況を教えてほしいということや、身元引受人については第三者が扶養するとは考えにくいので、審査を厳格にしていただきたいという申し入れを24日にしております。で、その回答を待っている状況であるという報告を29日に受けました。

しかし、こういった事案というのは、先に入国が許可されてしまうと、その後の問題というものが、いろいろなまた波紋を広げるという、私は懸念を感じましたので、その時点で入国管理局の回答を待たずに、皆様の前に発表をさせていただきました。そして、昨日、入国管理局から回答があって、先ほども申し上げましたように、今回の在留資格は身分に基づくものであり、入国後の生活の基盤については主要な要素とは考えていない、つまり先ほどの入管法の条文をどう解釈すればいいのか、また違う法律があるのかっていうのを、ぜひお示しいただきたいというふうに思います。

それから、生活の基盤、今回については身元引受人による扶養が虚偽であったとしても、さかのぼって入国許可を取り消すことは考えていない、これは局としての見解であるという電話連絡をいただいております。私どもとしましては、法定受託事務ということで、事務を受けているわけでございますけれども、厚生労働省と法務省との話し合いの結果を待って対応させていただきたいというふうに考えております。今のところ他の自治体で同様の集団申請については報告を受けておりません。この件を公にしたことで入国管理局の対応に、我々としての懸念、あるいは警鐘を発することができたと思っております。私からは以上でございます。

入国管理局は、「今回の集団申請者の在留資格の認定は、日本国籍を持つ人の親族であるという身分に基づくものであり、入国後の生活の基盤については主要な要素と考えておらず、身元引受人による扶養が虚偽であったとしても、さかのぼって入国許可を取り消すことは考えていない」という回答を昨日の午後、電話で確認いたしました。

ちょっとこちらをご覧いただこうと思いますが、既に厚生労働省にこういった連絡を伝えておりまして、厚生労働省はこの件について法務省と協議することになっていると聞いております。で、外国国籍の方の入国に際しましては、出入国管理及び難民法、これはまあ、入管法なんですけれども、この入管法の規定に基づいて審査を行なって、上陸拒否要件に該当しない場合には入国が許可され、在留資格を得ることができます。

で、このご覧いただきますのが、この前の部分ですね。今回、お二人の高齢の女性の方の実子が9人いらっしゃいます。で、定住者、日系3世等と書いてございますが、ここにはその日本人お二人のお孫さん、ひ孫さんまで入っていまして、その方が37人となっておりまして、この方たちにつきましては中国政府の、確かに実子であるということ、さらにはお孫さん、ひ孫という身分、系図っていうんですか、それが付いているということでございます。

で、次に、この次の画面ですけれども、在留資格のうち、生活保護が準用される事が認められた方が生活に困窮した場合には、法定受託事務を執行します地方自治体、つまり今回の場合、大阪市でございますが、には実施の義務がございます。そういったことから、生活保護を適用せざるを得ないのが現状でございますけれども、在留資格の認定に際しまして、これは入国許可の要件、抜粋で書かせていただいております。入管法で、生活上、国又は地方自治体の負担となるおそれのある者は上陸を拒否するとなっているにもかかわらず、入国が認められてわずか数日で生活保護の申請がなされておりまして、一体、入国管理局は何をどのように審査しているのか、不思議でなりません。

その要件を厳格に審査することもせず、それどころか、一部新聞報道によりますと、大阪市が身元引受人の照会もなく、生活保護を認めるのがおかしいという発言をされているように報じられている部分もございます。これがもし事実、そういうふうに入国管理局の方がおっしゃったとしたら、私どもにとりまして、本末転倒であるとしか言いようがございません。

で、今後の対応でございますが、先ほど申し上げたとおり、厚生労働省に対して、法務省へ申し入れを行なうように申請しております。要請しております。で、その話し合いの結果を待って、また皆様にお伝えしたいと思います。

念のために申し添えますけれども、法律が定める要件を満たして入国された外国籍の方が、生活に困窮して生活保護を受給されるということ自体を問題にしているのではございません。他の自治体で集団申請、このような集団申請がなかったかどうか、今、先日来、私どもが持っているネットワークを通じて照会しておりますけれども、今のところ報告は受けておりません。

で、実は29日のプロジェクトチームの会議の後半で、こういう事実を初めて知りまして、その以前からの私どもの健康福祉局の動き、あるいは6月24日の時点で、健康福祉局から入国管理局に対しまして、今回の状況について個々の審査状況を教えてほしいということや、身元引受人については第三者が扶養するとは考えにくいので、審査を厳格にしていただきたいという申し入れを24日にしております。で、その回答を待っている状況であるという報告を29日に受けました。

しかし、こういった事案というのは、先に入国が許可されてしまうと、その後の問題というものが、いろいろなまた波紋を広げるという、私は懸念を感じましたので、その時点で入国管理局の回答を待たずに、皆様の前に発表をさせていただきました。そして、昨日、入国管理局から回答があって、先ほども申し上げましたように、今回の在留資格は身分に基づくものであり、入国後の生活の基盤については主要な要素とは考えていない、つまり先ほどの入管法の条文をどう解釈すればいいのか、また違う法律があるのかっていうのを、ぜひお示しいただきたいというふうに思います。

それから、生活の基盤、今回については身元引受人による扶養が虚偽であったとしても、さかのぼって入国許可を取り消すことは考えていない、これは局としての見解であるという電話連絡をいただいております。私どもとしましては、法定受託事務ということで、事務を受けているわけでございますけれども、厚生労働省と法務省との話し合いの結果を待って対応させていただきたいというふうに考えております。今のところ他の自治体で同様の集団申請については報告を受けておりません。この件を公にしたことで入国管理局の対応に、我々としての懸念、あるいは警鐘を発することができたと思っております。私からは以上でございます。

質疑応答

記者

今の生活保護の件で2点、お伺いします。1件はですね、入管のほうが、身元引受人を調べることもできたはずだと、照会があれば答えたと言っているんですが、その点についてはいかがでしょうか。

市長

既に身元保証人の照会を今、しておりますが、まだ答えていただいていないというのが現状です。それを答えるかどうかについて、入国管理局としては法務省に問い合わせているというのが現状ではないかと思います。

記者

大阪市のほうに、それは問い合わせればよかったじゃないかというようなことに関しては。

市長

はい、大阪市がもし問い合わせまして、で、その身元保証人になられる方が特定できたとして、その特定された方が「そんなことは知らない」、あるいは「私には昨日まで扶養する気はあった、あるいは財産があったけれども、今はもうないんだ」とおっしゃったら、その時点でその方を我々は生活保護の対象者とせざるをえない。つまり、身元保証人の照会があったかなかったかというのは、むしろそういう身元保証人が扶養するんだとおっしゃってる方が、身元引受人かな、が、いらっしゃったかどうかというのを厳正にチェックするのは、むしろ入国管理局ではないかと我々は思っております。はい。

記者

2点目ですが、市のレクのほうで出た、西区の不動産業者が名誉毀損だということで、かなりご立腹なんですが、その点については。

市長

それについては私、報告受けておりません。もし、報告受けている職員がおれば。

健康福祉局生活福祉部生活保護担当課長代理

今日、お話をしましたけれども、業者名を大阪市がしゃべったのではないかということで抗議を受けましたが、こちらのほうからは、業者名等は申し上げておりませんということで、今後とも生活保護の適正実施にご理解くださいということで、話し合いは円満に終えました。

市長

はい。ということです。はい。

記者

ありがとうございました。

記者

今の関係で。西区で大量申請がわかったときにですね、あなたは入国するときに身元引受人なり扶養してもらえる人がいるんじゃないのということは聞いてるんですよね。ですから、やり方として、そこで身元引受人っていうのを大阪市が、誰が扶養してくれるんですかとか聞くことはできた、それはチェックはどこまでできるかは別にして、聞くことはできたのかなという気もするんですが、そこはどうなんですかね。

市長

そこまでの報告を実際に受けておりませんが。私が受けているのは。この件わかる?

西区の、受付状況、受付段階での状況、具体的にわかる人。

健康福祉局生活福祉部生活保護担当課長代理

実際に生活保護の申請の際には、扶養義務者の方の扶養の状況なり、可能性なりは聞き取りをいたします。ただ、扶養義務を負っておられない方のところまで、追っかけて調査は権限としてありませんので、本人さんが窓口に来られたときに、実際に入国の際にはそういう方がいらっしゃったのかもしれないけれども、誰からの援助もなく、お金もなく困っているということで来られておりますので、第三者の方の状況について、住所なり、お名前なりをその段階では確認できておりません。

市長

よろしいですか。はい。

記者

ということは、もう基本的にはそこまで追っかけられないということは、基本的に身元保証人については入管の責任でやるべしと、先ほどもおっしゃった、そういうことになるわけですか。

市長

このように、先ほどもお示ししましたような法にのっとって、日本にお入りになる資格があるということを認定されたものの、その資格を得るに当たっての必要要件を満たしていないのではないかという我々の主張でございますんで、きちんと身元引受人、扶養する方というものをお調べいただいていれば、わずか3日、長い人で20数日ですか、入国されて、すぐに生活保護というものを受けられると。見方を少し変えますと、生活保護を受けるために日本に入ってこられたというふうに見えなくもない状況であるということで、私自身が、全ての法律がこれに適用、適法であるという判断をなされて、日本の国において、こういう方たち、つまり、在留の日本人に、あるいは日系人の方の係累の方を、我々は、法定受託事務として生活保護を支給しなければならないという形になるというふうに思います。

記者

あと一つ。入管が言っていたのはですね、確かにその在留資格を出すときはうちの責任であると。だけども、その入国したあとに、たとえ3日であろうと何日であろうとですね、状況が変わった場合にそこを追っかけて調査するってのは入管ではそこまでできないんで、そこは申請があった大阪市さんでちゃんと対応をしていただかないとちょっとこちらでは難しいというような主旨のことを言ってたんですけれども。

市長

いや、ですから、入ってこられた以上、入国が許可されるという要件を満たしているという審査をされたわけじゃないですか。で、先ほどお示しした、もういっぺん出していただけるかな。二つの要件、ありますよね。在留許可を、ごめんなさい、まだ出ますか。これ、もう一つ。

要するに17項目、この中に例えば、出国する国において犯罪を犯しているとか、公序良俗に反した行いがあるとかっていう、細かい17項目あります。そのうちの3つ目に、生活上、国又は地方自治体の負担となるおそれのある者は上陸することができないとあります。で、なおかつ審査の例としまして、身元引受人が扶養するという場合、これは日本における生計の維持という部分で、つまりこれを満たしている、つまり生活上、国又は地方自治体の負担となるおそれのある者は入れないと、こういう条文があるのを、どう解釈されているんだろうかという部分で、全て満たしているからということで入国されたわけですから。ですよね。ですから、今、法務省と厚生労働省に話し合っていただいているっていうのはまさにここの部分ではないかと我々思います。はい。

記者

だから、一言で言うと、入管さんが、入国許可の要件を満たさないのに入国を認めたんじゃないかというふうに市長は考えていると、そういうことでいいんですよね。

市長

そこに原因が、一番大きなおおもとの原因はそこにあるのではないかという懸念を、私は持っております。で、同様の事例がですね、今後各地で発生する恐れがあるのではないかと判断したので、本当に私自身も全ての情報をつかんでいないけれども、まず情報を出す事によって、いろいろな自治体に同じような事が起きないように、あるいは、起きた場合の対応について、協議する時間がほしいということで発表した次第です。はい。

記者

今の件に関してなんですが、上陸を認めたというのが入管の責任でやったと、それが一転して入国直後に保護申請を認めたことについてですね、きっちり審査が行なわれていたのかという、ちょっと懸念があると。であれば、そこでですね、保護申請から決定まで2週間ぐらいあるわけですから、入管のほうに照会をすることぐらいはですね、できたんじゃないんですかね。それをせずしてですね、懸念だけおっしゃるっていうのは、ちょっとこちらも疑問なとこがあるんですが、そのへんいかがですか。

市長

入管に照会したのが24日、6月24日。ですから、もう1ヶ月たっているわけですよね。西区の事案から。西区は5月24日だったかな。

健康福祉局生活福祉部生活保護担当課長

6月です。

市長

西区、6月24日。西区よ。西区の申請、5月じゃなかった?

健康福祉局生活福祉部生活保護担当課長

西区に申請があったのは。

市長

西区の実施が、昨日の資料では、まだ混乱している際の資料なんだけど、私が覚えてるのは5月24日だったと思うんだけど。

健康福祉局生活福祉部生活保護担当課長

失礼しました。西区に申請が一番早くあったのは、5月24日です。

市長

で、5月24日から、申請があったんじゃないでしょ。申請はもっと早くあって、決定日が24日じゃなかったっけ。

健康福祉局生活福祉部生活保護担当課長

申請が24日。

市長

申請が24日?

健康福祉局生活福祉部生活保護担当課長

申請が24日です。

市長

決定日はいつになってる?

市長

じゃあ、申します。私が西区から聞いている話では、あまりにもこういう事案っていうのがレアケースでございますから、珍しいケースであるから、本局に問い合わせて、本局でリーガルチェックもいろいろやったあとで、で、我々が受けている法定受託事務として、対応せざるを得ないであろうという判断になった、その間に当然、生活保護を受ける際に稼動年齢層に対しては就労の意思があるかどうか、それも日本語全くお話になれない方たちですから、通訳を交えての話し合いの中で対応させていただきました。で、そこで、身元保証人、あるいは身元引受人ですか、の存在を確認したとしても、先ほども申しましたけれども、確認できたとしても、その身元引受人が扶養の意思がないとおっしゃったのであれば、それが第三者であれば、我々は法律上、この生活保護を、申請を認めざるを得ないということでございますから。

確かにそこで問い合わせればよかったのではないかというご指摘の部分で、少し抜けている部分があるとすれば、我々は反省いたしますけれども、たとえそれを、もしその時点ですぐに入国管理局のほうで、第三者の個人情報になりますわね、身元引受人、扶養すると宣言されていた身元引受人の情報をすぐにお出しいただいたとしても、その人がノーと言ってしまえば、そっから先は、その方が扶養義務のおありになる方なら別ですけど。

記者

ですから、まさにそこを聞いてるんであって、「たられば」で、扶養する意思がないとか、ノーというのは今、市長がおっしゃってるんですけどね、そこでその扶養する意思がないということを確認してからですね、保護決定する事で、別に手続き上はですね、今、受給決定をしたあとにですね、今頃になって、先週ですか、法務局のほうに、入管のほうに照会をかけているようですが、だったら最初っから保護決定をする以前にですね、照会をかけてですね、で、そういう手続きが可能かどうかわかりませんが、入管のほうからその身元引受人に対して、あなたが扶養する義務なり、そういうものを持っているんだから、きっちり扶養しなければいけないという指導などもできればですね、結果として保護決定っていうところに至らないということも考えられるんじゃないでしょうか。

市長

確かにおっしゃる部分はわかるんですけれども、今回の場合は具体的に、例えば西区にお住まいの二人の姉妹の実子が9人の方いらっしゃる、それ以外の係累の方いらっしゃらない、このお二人とも生活保護を受けてらっしゃる。そういう状況の中で、これは私の、まだ受付を担当した職員と実際に話はしておりませんので、私の推測ということになるので、逆にこういう場で言うべきではないのかもしれませんけれども、いろんな可能性は検討してくれたであろう、ただあまりにも異常な事態にどう処理していいのか、迷った事も事実だと思います。

その中で、リーガルチェックも受けた上での判断ですから、この入国審査が間違いのないものであるとすると、生活保護の受給要件を満たしている。ですから、今、保留してます。保留している方、何人もいらっしゃいます。で、保留状態にある方に対しても、我々は生活保護の受給決定を出さざるを得ないという形にも十分なるわけですよね。で、現実に生活に困窮されているということを目の当たりにすると、まず救わないといけないという形で、そういう在留許可を持っておられる方たちですから、なおかつ、すぐに仕事を見つけると言っても、見つけられない現状があるわけで。で、ついて来られた方が、何しろ生活に困っている、何とかしたってほしい、で、頼っていくあてもない、というようなことでおそらくおっしゃったんでしょうから。これも、私も報道を見たり、皆さんに伝えていただいている内容から推測している部分があるので、ひょっとすると間違っているかもしれませんが、今、私が言ったことが間違っているとすると、後ほどまたぜひ訂正をさせていただきたいと、そう思います。

記者

今のお言葉でいうと、残りの方についてもですね、今の段階で入管が在留資格を取り消す意思がないということですから、受給を決定せざるを得ないと、そういう手続きを進めると、そういうことでよろしいんでしょうか。

市長

それは、厚生労働省と法務省が話し合っていただいた、その方針で、国の方針になりますから、国の方針がそういうふうに認めるのであれば、あるいはこういう要件の入国審査が適法であると、在留資格を持ってらっしゃる、例えば残留孤児のご親戚であるとか、といった方たちが日本に入国許可を求めてきた場合には、先ほど出したその法的要件とは関係なく、認めるのか。そういった問題にきちっと方向性を出していただく時間もとりたいということで、今、保留をさせていただいているということでございます。

記者

今の時点で、その32人の方と残りの方の間にですね、アンフェアな状態が生じていると思うんです。そこを、今の流れでいうとですね、受給決定せざるをえないのかなあと、私は見てるんですけども、逆に、残りの方が認められないというふうになったとしたらですね、逆に32人についてはじゃあ、取り消しということになるのかなと。

市長

求めざるを得ないでしょうね。

記者

可能性としてはもう。

市長

それは私どもが判断できないことですから、法務省がそういう判断をする。ただ入国管理局としては、これは適法であるというふうに判断したと、電話での回答ですんで。この判断を変える気はないとおっしゃってますんで、それを厚生労働省と法務省の間で話し合っていただいて、全ての国民に納得がいただける説明をしていただきたい。その説明にのっとって、我々は受託事務をこなしていくということでございます。はい。

記者

ちょっとテーマは変わるんですが、明日にですね、生野の補選が始まります。で、市長、民主党を応援するということをこの前、明言されましたが、実際にその選挙期間中、聞きたいのが明日、告示日なんですが、実際に行ってですね、応援演説をしたりとかするのか、またそのあとにもですね、入って、応援を、演説をしたりとかですね、実際に市長が入ってされるのかとか、ちょっとお願いします。

市長

はい。民主党を応援するというか、お名前は申しませんけれども、その候補を応援するということでございます。で、それは、ビラにも写真を載せていただいてますし、そういった応援方法をさせていただく。これは、福島補選の流れを受けまして、福島補選の間に、維新の会がおっしゃってたこと、大阪維新の会がおっしゃってたことに対して、我々、私は非常に、大阪市の改革度合いとか、大阪市の実情というものを、あえて違う要素で比較されたりしていることについて、疑問を持っております。これは前の定例でも申しました。

ですから、大阪市を解体したいとおっしゃる方、今は市役所を解体したいとおっしゃってるんだと思いますが、そういう方の応援には与さない。で、たまたまお一人でお出になる方が民主党だったということです。

で、今までずっと等距離でやってきました。自民さん、公明さん、民主さんと等距離でやってまいりましたが、今回はお一人の候補ですので、私が大阪市役所を、大阪市を守るという立場から、応援をさせていただきます。

演説に行くかどうかは、まだ決めておりません。で、具体的にまあ、行くよ、ということになれば、また皆さんにお知らせもしまして、させていただくでしょうし、やっぱりそうはいいましても、私も大阪市役所を預かる身として、既に維新の会にお入りになった市会議員の方もいらっしゃいますから、そういった方とも等距離であるという部分はある意味変わらないのか、まだ今後の議会でのやり取り等を通して、完全に違うという判断を下すのか。むしろ市会議員で維新の会に行かれた方たちが、早く大阪府議会議員を中心として、維新の会がおっしゃっていることの矛盾を内側から突いていただきたいという思いのほうが強いですね。今まで、市会のやり取り、答弁であるとか、委員会でのやり取り等で、結構、府の方針等に対しても、批判をされていた方もいらっしゃいます。そういった方たちが、なぜ同じ土俵の、同じグループとして行動がされるかっていう部分は、やはり疑問に思います。ただ、今のところまだ、いつマイクを持つんだとか、どういう形で行くんだとか、ですから、2日の現場には参りません。はい。

記者

次、別な選挙の話なんですけれども、参議院選挙についてお伺いします。参議院選挙が公示されて、各政党がいろいろマニフェストを出してらっしゃると思うんですけれども、衆議院選挙の際にも地域主権というのは一つの大きなテーマになったかと思うんですが、まず、市長は今回の参議院選挙の争点は何かとお考えかというところと、それともう一つ、また地域主権に関して今回も各政党マニフェストの中で触れられている部分があると思います。それについて、どのように受け止めてらっしゃるのか、市長として実現すべき、その国と地方との関係から見た地域主権というものはどういうものか、というのをあらためて教えていただけますか。

市長

はい。まず今回の参議院選挙の争点というものについて、私が果たして述べる立場にあるのかどうか、やや首をかしげながらでございますけれども、やはり鳩山総理大臣が、大きな支持率のもとでスタートした民主党政権でありながら、8ヶ月という短命政権に終わったことの一つの総括というものがなされるであろう、その総括の中には、新しく誕生した菅政権に対する期待と、それから反省、鳩山政権に対する反省、これを国民がどう判断するかという点が一番大きな争点になるかと思っております。で、地域主権については、もう各党、おっしゃっております。言い方については少しずつ違うとは思いますけれども、我々は、大きく地域主権を最前線に出されて去年の8月、当選されたというか、政権交代がなった民主党というものが、一番大きく地域主権ということをおっしゃってたという判断をして、政令市長会とか、あるいは知事会とか、いろんなところで採点を、マニフェスト採点というものをさせていただきましたが、その後、そのマニフェストっていうものが絶対に変えてはならないものなのかどうか。あるいは、当然その政権の中央にいらっしゃった方が作るマニフェストと、野党にいらっしゃった方が作るマニフェストの精度の違いっていうのがあるはずであると。なら、その同じ土俵のマニフェストと判断して採点することに果たして意味があるのかどうかという部分が、やや今回の参議院選挙のマニフェスト比較というものを見ましても、あまり、クローズアップされていない。

マニフェストというものは、大きな約束ではありますけれども、その約束を立てた時点で具体的な行程表であるとか、数字とかを出しても、その中身がわからない人間にとりましては、大きなことを言ってしまった、それを現実に修正するマニフェストを出す、ということなのかなあ。ですから、衆議院選挙ほどマニフェスト採点論争みたいなものは表に出なかったんだろうと思っておりますし、それと同時にですね、やはり政権交代っていうものが持つ意味っていうものを、逆に自民党さんの、野党になられた自民党さんのマニフェストのほうに随所に見受けられるなという気がします。

子ども手当についての反論をおっしゃってますが、その一方で、じゃあそれをなくして何に手当をするんだというと、そこにはやはり、子育て支援というのもしっかり書かれているというような内容ですから。答えになっているようでなってなくて、申し訳ございません。はい。

記者

道州制についてはどのように。

市長

道州制、はっきり自民党さんがおっしゃいました。道州制っていうことをお書きになってますんで、私としましては、これはもう民主党さんも道州制っていうものを大きい方向性で、だからこそ地方分権はやらなければならない、地域主権であるというふうにおっしゃていると思ってますので、その細かい具体的な方向性というものをじっくりと精査していきたいと思いますし、私どもは地域主権の主体であるのは、一番市民に近い、これはニア・イズ・ベターとしょっちゅう言いますが、もうベターなんで、ベストではない、そのベターをよりベストに近づける努力を具体的にできるのは、基礎自治体であろうという思いは変わっておりませんので、より一層、国に対しては地域主権の実体は何かということを、我々は我々なりに言い、国は地方分権というのはどういう姿だということをおっしゃっていただきたいなと思っています。はい。

記者

長居球技場なんですが、ネーミングライツのパートナーが決まったということで、年間3,600万ということなんですけども、あらためて感想をお願いします。

市長

はい。大阪市にとって初めてになるのかな、ネーミングライツでございます。で、もちろんこれは大阪サッカークラブさん、セレッソ大阪さんと共同事業という形でネーミングライツ募集しましたので、本当に、そこに手を挙げていただいた大日本除蟲菊さんに心から感謝申し上げたいと思いますし、今日も私の秘書に、日程取れたら御礼を言いに行きたいというふうに言いました。はい。大変ありがたいことです。

記者

やはり財源確保という部分もあると思うんですけど、そのあたりについては。

市長

はい。財源確保ももちろんそうでございますけれども、あらゆる企業の皆様にも、こういったそのスポーツ、その青少年の健全な育成という部分で欠かすことのできない部分にご協力いただける。なおかつ、長居の新しい「キンチョウスタジアム」はですね、今までのサッカーとは違う迫力をお見せできる、試合現場に非常に近いスタジアムとして、今、改修工事中でございますから、より一層、その迫力のあるゲームを楽しんでいただける環境が整ったというふうに言えるのではないかと思います。はい。

記者

水道のこと伺います。今日はこの「ほんまや」の上海万博出展ボトルのこと広報されたんですが、来週ですね、国で初めての官民連携した水ビジネスの協議会が開かれます。大阪市さんも参加されると聞いているんですが、大阪水道にとって、今後の国際展開をどう図っていくのかというところをあらためて決意などお伺いできればと思います。

市長

はい。既にご存知のように、ベトナムのホーチミン市とは、私どもと関西経済連合会、さらには企業2社の共同体でフェーズ1の受注をしております。で、フェーズ1はまだ調査段階ですから、で、フェーズ2で設計段階、フェーズ3で施工段階という形になるわけで、フェーズ2にも応募すると。これはもう。

政策企画室長

内示をもらっております。

市長

内示もらってた。内示をもらったということですから、逆に、国に、国でそういう相談、会議があるということで、我々が先進的に取り組んでいる事例、あるいは我々にとってネックとなる事例、これは地方公営企業がこういった海外ビジネスに展開するに当たって、法的整備でありますとか、既に東京都もおっしゃっておりますし、横浜市も別の会社を立ち上げるというような動きがあるようですから。ですから、我々大阪市もその方向を探らなければならないのか。で、あと一つは上下、上水道と下水道が一貫した流れになっていないと、逆に海外での受注というのは非常にハードルが高くなる恐れがあるという部分も聞いておりますので、そういった、私ども下水道は建設局が管轄しておりますので、既に建設局にも指示を出して、海外展開する場合の上水下水、これの協力関係について検討を始めるように指示はしております。はい。