平成22年10月15日 大阪市長会見全文

【大阪市への差等補助について】

皆さんこんにちは。今日は、10月13日になるんですけれども、大阪府のホームページに掲載されました橋下知事のメッセージ、政令指定都市への差等補助に関するメッセージが載っておりまして、また知事と市長の仲違いだとか、いろいろ取られるかもしれませんけれども、実はその内容があまりにも、橋下知事がおっしゃっている「政令指定都市だから差を設けている」という、我々が言っている、いわゆる差等補助というものを正当化しようとする言い方に対して、「それは違うでしょう」ということを、少し最初に申し上げたいと思います。

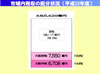

もう、何度も見ていただいた図なんですけど、これは市域内税収の配分状況でございます。大阪市民は、府内の他の住民と同じように、当然、市税と府税というものがあるわけなんですが、これ20年度なんですけれども、6,700億円の大阪市税、それを上回る7,500億円もの大阪府税を大阪市民が負担しております。で、それにもかかわらず、教育や福祉という市民のくらしに一番関係があって、なおかつ基礎的な行政サービスの分野で、府下市町村と同じように補助金をもらえないのは、おかしいではないかということを、ずっと言い続けているんですけれども、メッセージの中で2つほど理由をお挙げになって、さもそれが筋が通ったことであるかのように、また議論のすり替え、理論のすり替えというかたちが行われております。要は、知事によって大阪市民が切り捨てられているということだけが正しいと、私は思っておりますんで、あのメッセージに対しては到底納得がいきません。大阪市民も大阪府民でございます。是非、府下市町村の市民と同じ様な対応をしていただく、これは当然のことだと思っております。

もう、何度も見ていただいた図なんですけど、これは市域内税収の配分状況でございます。大阪市民は、府内の他の住民と同じように、当然、市税と府税というものがあるわけなんですが、これ20年度なんですけれども、6,700億円の大阪市税、それを上回る7,500億円もの大阪府税を大阪市民が負担しております。で、それにもかかわらず、教育や福祉という市民のくらしに一番関係があって、なおかつ基礎的な行政サービスの分野で、府下市町村と同じように補助金をもらえないのは、おかしいではないかということを、ずっと言い続けているんですけれども、メッセージの中で2つほど理由をお挙げになって、さもそれが筋が通ったことであるかのように、また議論のすり替え、理論のすり替えというかたちが行われております。要は、知事によって大阪市民が切り捨てられているということだけが正しいと、私は思っておりますんで、あのメッセージに対しては到底納得がいきません。大阪市民も大阪府民でございます。是非、府下市町村の市民と同じ様な対応をしていただく、これは当然のことだと思っております。

【廃棄物処理事業・斎場業務のあり方について】

では、次にまいります。新たな市政改革の基本方針、まもなく公表させていただきますが、それに先立ちまして、焼却工場をはじめとする廃棄物処理事業、そして斎場業務についての基本的な考え方がまとまりましたのでご報告いたします。

まず、焼却工場についてですが、全国で初めてになりますけれども、平成25年度を目処に地方公営企業に移行させたいと考えております。大阪市の焼却工場は、発電収入などの収益が安定的に確保できており、事業運営の効率化によって独立採算をめざすことができると判断しております。また、独立採算にすれば、職員の経営意識の向上であるとか、事業運営の透明性を確保できる、さらに柔軟な組織体制の構築などのメリットが生まれます。形態としては、工場群の一体的な管理や職員の技術力確保の観点から、地方公営企業がいいと考えております。移行による効果なんですけれども、会計制度が異なりますために単純な比較が非常に難しくできない。現状の技術面やサービスの水準を維持すると、そういう大前提に、人件費の見直しなど経営の効率化や売電収入、つまり発電して、その電気を売ることによって得られる収入、これが増えることによりまして、10億円を超える経費削減が可能ではないかと思っております。

また、ごみ収集輸送業務に関しても、効率的な事業運営を図る観点から、手順を踏みながらでございますけれども、民間委託を進めていきたいと考えています。具体的には、できるだけ早い時期に、粗大ごみ収集などの作業について、順次、民間委託いたします。普通ごみ収集については、今後、複数の行政区で民間委託を導入のうえ、経費面や分別排出への協力状況、さらには市民サービスへの影響など、様々な観点から検証を行います。民間委託を進める一方で、公共が担わなければならない災害など緊急時に備えて、普通ごみを優先的に収集できる、その体制につきましては将来的にも確保していく必要があると考えています。

次に、斎場業務に関してなんですけれども、平成23年10月から、小林斎場、佃斎場の2斎場について、技能職員にかかるすべての業務を民間委託いたします。委託の実施にあたっては、仮称でございますけれども、「斎場運営刷新委員会」、これを設置して、有効性、効率性、公平性、公共性などを検証したいと思っています。また、この委員会からは、民間委託の範囲拡大ですとか、指定管理者制度の導入の展望など、斎場のあり方についても提言をいただきたいと考えております。そして、その内容を平成25年度からの事業運営に反映させたいと思っています。

まず、焼却工場についてですが、全国で初めてになりますけれども、平成25年度を目処に地方公営企業に移行させたいと考えております。大阪市の焼却工場は、発電収入などの収益が安定的に確保できており、事業運営の効率化によって独立採算をめざすことができると判断しております。また、独立採算にすれば、職員の経営意識の向上であるとか、事業運営の透明性を確保できる、さらに柔軟な組織体制の構築などのメリットが生まれます。形態としては、工場群の一体的な管理や職員の技術力確保の観点から、地方公営企業がいいと考えております。移行による効果なんですけれども、会計制度が異なりますために単純な比較が非常に難しくできない。現状の技術面やサービスの水準を維持すると、そういう大前提に、人件費の見直しなど経営の効率化や売電収入、つまり発電して、その電気を売ることによって得られる収入、これが増えることによりまして、10億円を超える経費削減が可能ではないかと思っております。

また、ごみ収集輸送業務に関しても、効率的な事業運営を図る観点から、手順を踏みながらでございますけれども、民間委託を進めていきたいと考えています。具体的には、できるだけ早い時期に、粗大ごみ収集などの作業について、順次、民間委託いたします。普通ごみ収集については、今後、複数の行政区で民間委託を導入のうえ、経費面や分別排出への協力状況、さらには市民サービスへの影響など、様々な観点から検証を行います。民間委託を進める一方で、公共が担わなければならない災害など緊急時に備えて、普通ごみを優先的に収集できる、その体制につきましては将来的にも確保していく必要があると考えています。

次に、斎場業務に関してなんですけれども、平成23年10月から、小林斎場、佃斎場の2斎場について、技能職員にかかるすべての業務を民間委託いたします。委託の実施にあたっては、仮称でございますけれども、「斎場運営刷新委員会」、これを設置して、有効性、効率性、公平性、公共性などを検証したいと思っています。また、この委員会からは、民間委託の範囲拡大ですとか、指定管理者制度の導入の展望など、斎場のあり方についても提言をいただきたいと考えております。そして、その内容を平成25年度からの事業運営に反映させたいと思っています。

【不祥事根絶に向けた取組みについて】

次です。本市では『不祥事根絶プログラム』を策定するなど、全市をあげて取組みを進めています。しかし、依然として不祥事が発生しており、住之江区の横領事件、京橋市税事務所の万引き事件を起こしました、この2名につきましては、本日付で懲戒免職といたしました。不祥事根絶のためには、不祥事が発生する前に先手を打って芽を摘み、不祥事の根を探し出して、絶やすことが不可欠でございます。そこで、勤怠不良あるいは多重債務等の職員に対する日頃からのきめ細やかな指導、『不祥事根絶推進チーム』の抜き打ち査察といった活動を積み重ねることにしております。『不祥事根絶プログラム』策定後の7月から9月の集計では、勤怠不良者の数は減少する傾向にあります。数字で申しますと、3カ月間の欠勤者及び遅参・早退者は50人。21年度は3カ月換算で75人ということになります。そうは言いましても、まだまだ成果といえるようなレベルではありません。一方で、不祥事の芽を摘み取るためには、職場内はもとより、職場を越えたコミュニケーションというものが非常に大事になっていると思います。「市民のために働いている」という組織の縦割り、これを打ち破る、いい意味の一体感、大阪市は1つだという、いい意味での一体感が欲しいという、組織として考えた時に、当たり前といえば当たり前なんですけれども、そういう基本からきっちりしたものをつくっていきたい。それが今の大阪市にとって、長い目で見て大事なことであろうと私は思っております。そういう観点もございまして、11月1日から7日の間で実施されます『大阪市一斉清掃クリーンおおさか2010』に、全庁あげて職員がボランティアとして参加することにいたしました。

もう1つ、こちらをご覧いただきたいんですが、職員から不祥事根絶に向けたポスター及び標語を募集いたしました。

標語は356点、ポスターは21点と多くの応募があり、標語4点、これが標語4点でございます。また後ほど見ていただきます。で、ポスター2点を選定いたしました。いずれも職員から寄せられたデザインでございます。このように、不祥事根絶に向けた取組みに積極的な姿勢を示してくれる職員がどんどんどんどん増えてきてくれるということも望んでおりますし、それが、いちいち標語に表さずとも普通の職務遂行の中で出てくる、そういう組織にしたいと思っております。そういった意味でも、こういった動きを全市的なうねりにつなげていきたいと思っておりますし、それが私の仕事であるとも思っています。

もう1つ、こちらをご覧いただきたいんですが、職員から不祥事根絶に向けたポスター及び標語を募集いたしました。

標語は356点、ポスターは21点と多くの応募があり、標語4点、これが標語4点でございます。また後ほど見ていただきます。で、ポスター2点を選定いたしました。いずれも職員から寄せられたデザインでございます。このように、不祥事根絶に向けた取組みに積極的な姿勢を示してくれる職員がどんどんどんどん増えてきてくれるということも望んでおりますし、それが、いちいち標語に表さずとも普通の職務遂行の中で出てくる、そういう組織にしたいと思っております。そういった意味でも、こういった動きを全市的なうねりにつなげていきたいと思っておりますし、それが私の仕事であるとも思っています。

【電気自動車を活用したカーシェアリングのモデル事業について、公募型プロポーザルを実施します】

続きまして、電気自動車の普及促進に向けた取組みについて、お知らせいたします。咲洲地区及び都心部での、電気自動車を活用したカーシェアリングのモデル事業の事業者を、今日15日から募集いたします。モデル事業は、民間事業者が調達した電気自動車を活用して、公共と連携しながら行うカーシェアリングで、全国で初めての取組みとなります。カーシェアリングは、車の「所有」から「利用」へと転換する新たな仕組みになります。必要な時以外、自動車を使わなくて済みますんで、排気ガスや渋滞の対策にもなりますし、電気自動車と組み合わせることによって、低炭素のまちづくりをさらに進められる、そういったメッセージも発信できるという効果を期待しております。今日から、プロポーザルの実施要領の配布と参加申請書提出の受付を始めます。その後、技術提案をいただいて、審査を経まして、11月中旬に事業者を決定し、12月からモデル事業を開始していきたいと、このように思っております。民間事業者からの積極的な提案をいただいて、本当に環境先進都市にふさわしい取組みを進められるっていうかたちになればいいなあと思っています。

それから、11月末になるんですけれども、東淀川区・東住吉区・平野区、それから北区・阿倍野区の5つの区役所で使用します、合わせて5台の青色防犯パトロールカーにつきまして、電気自動車を導入する予定となっております。

それから、11月末になるんですけれども、東淀川区・東住吉区・平野区、それから北区・阿倍野区の5つの区役所で使用します、合わせて5台の青色防犯パトロールカーにつきまして、電気自動車を導入する予定となっております。

【大阪の卸売企業50社の先進的な取組みを紹介~『卸売繁盛記』発刊のお知らせ~】

次は、『卸売繁盛記』という、この冊子でございます。大阪の強みである卸売業の先進的な取組みを紹介する、この『卸売繁盛記』を発刊いたしましたのでお知らせです。お手元にも配布しておりますけれども、中身はどんなものかっていいますと、大阪の元気な卸売業者50社に登場していただいて、会社の強みや特徴、そして、どうやってビジネス環境の変化を乗り越えてきたのかということを、自己紹介してもらっております。

大阪市の卸売業の歴史と申しますと、全国の物産の集散地として栄えまして、経済・商業の中心地でありました、江戸時代までさかのぼることができます。その後、明治時代から現在まで、卸売業という業態自身が、大阪市が中心になって発達してきたものだと言っても過言ではないというふうに思います。2007年の商業統計表によりますと、大阪市の卸売業は、事業所の数でおよそ2万2千カ所、そして従業員の数ではおよそ28万3千人、年間販売額が43兆円となっております。取り扱い商品も、繊維関係から金属関係、リサイクルまで様々でございます。今回はその中から50社をご紹介しているわけなんですけれども、どの会社も「中ヌキ」と言われるような流通形態の変化でありますとか、あるいは産業構造の変化の中を、知恵を絞って生き抜いてこられたことが読むと非常によく分かる、そういう感じもいたします。もちろん、ここにある50社以外にも、元気な卸売企業はまだまだ大阪にたくさんございます。『卸売繁盛記』の発刊を通じて、事業展開のヒントをご提供できたらと思いますし、マッチングの資料としても広くご利用していただけたらと考えております。さらに、この冊子を出したことがきっかけとなりまして、卸売業が活性化することはもちろん、あるいは全国に広く紹介されることを期待するという側面もございます。なお、この『卸売繁盛記』の配布でございますが、産業創造館、それから各区役所の窓口に置いておりますし、大阪市のホームページからもダウンロードできます。これ、もう置いてるんですか?今日、区役所行けば?

大阪市の卸売業の歴史と申しますと、全国の物産の集散地として栄えまして、経済・商業の中心地でありました、江戸時代までさかのぼることができます。その後、明治時代から現在まで、卸売業という業態自身が、大阪市が中心になって発達してきたものだと言っても過言ではないというふうに思います。2007年の商業統計表によりますと、大阪市の卸売業は、事業所の数でおよそ2万2千カ所、そして従業員の数ではおよそ28万3千人、年間販売額が43兆円となっております。取り扱い商品も、繊維関係から金属関係、リサイクルまで様々でございます。今回はその中から50社をご紹介しているわけなんですけれども、どの会社も「中ヌキ」と言われるような流通形態の変化でありますとか、あるいは産業構造の変化の中を、知恵を絞って生き抜いてこられたことが読むと非常によく分かる、そういう感じもいたします。もちろん、ここにある50社以外にも、元気な卸売企業はまだまだ大阪にたくさんございます。『卸売繁盛記』の発刊を通じて、事業展開のヒントをご提供できたらと思いますし、マッチングの資料としても広くご利用していただけたらと考えております。さらに、この冊子を出したことがきっかけとなりまして、卸売業が活性化することはもちろん、あるいは全国に広く紹介されることを期待するという側面もございます。なお、この『卸売繁盛記』の配布でございますが、産業創造館、それから各区役所の窓口に置いておりますし、大阪市のホームページからもダウンロードできます。これ、もう置いてるんですか?今日、区役所行けば?

経済局産業振興部商業振興担当課長

今日からです。

市長

今日から。産業創造館と区役所に置いてますんで、それからホームページからもダウンロードできます。是非ご覧いただきたいと思います。

【海外出張の報告について】

最後は海外出張の報告をさせていただきます。10月の25日から31日までの間、フランスのパリ市、リヨン市、オランダのアムステルダム市へ出張いたします。パリ市では、大阪のロボット技術を紹介するプロモーションセミナーに出席いたします。大阪の高いロボット技術のPRの場でございます。そのほかにも、パリ市役所を表敬訪問するなど、大阪とのビジネス交流、そして企業誘致を働きかけるために、経済ミッション団とともに交流・連携を深めてきたいと思っています。また、去年の5月に、リヨン市長を団長とする代表団が大阪市を訪れられ、ロボットラボラトリーでありますとか、パネルベイ、さらには北ヤードなどを視察されております。大阪のロボット産業への関心が非常に大変高いまちですが、そのリヨン市も訪問させていただいて、大阪のロボット技術を中心に情報交換するとともに、リヨン市におけるまちづくりやロボット関連企業等を視察する予定です。さらに、アムステルダム市を訪問し、都市連携のあり方や具体の取組みについて情報収集し、本市の市政運営に役立てたいと、このように思っております。本日は以上です。

質疑応答

記者

維新の会の特区構想について2点、お伺いします。1点目は、先だって、大阪市を8市から9市に分ける分市案をですね、引っ込めて特別区への再編というものを都構想の軸にするという考えが打ち出されましたけども、そういう都構想の方向性っていうものが二転三転していることについて、どのようにお考えなのかということが1点と、一方で、維新の会の特区構想というのは、この大阪府や大阪市の今後のあり方っていうものを考えるうえで、一石を投じるものにもなったかと思うんですが、求められる大阪のあり方っていうものを、大阪市としてはどのように考えておられるのかという、この2点、お伺いします。

市長

短い時間でお答えするには、かなり大きな話にもなる部分もあれば、一言で済んでしまう部分もあると思います。特区に戻られた、ごめんなさい、特区じゃなくて大阪都構想に戻られたというのは、分市をするには財政調整ができないからだっていうふうにおっしゃっているようですが、もともと、それは最初から分かっていることであって、都構想一本でいくとおっしゃったから、大阪都構想がより中身が濃いものになったのかということではございません。で、12日、先日の大阪市会での、委員会での維新の会の方のお答えなどを見てましても、要は、中身はまだ何も決まってないということで、単に、経済を発展させて、それで税収を上げて、その上がった税収で福祉をやると、あるいは、サービスを増やすとおっしゃっているだけで、それは誰でも言えることです。で、どういうかたちで、それをするのかが一番問題で、それをいちいち細かく聞き出すと、メリット・デメリットについて、この段階で聞くのは役所の言い方や、というふうに言われるという、まさに人を煙に巻くことでしかないと。で、それに逆に今、私自身、今後、新しく大阪市の成長戦略案とか、あるいは新たなこれからの基礎自治体、あるいは大都市としてのあり方というものを具体的にお示ししてまいりますんで、これは、来週になるのかな。来週に素案をお示しする予定になってますんで、その中で是非、また質問をいただければと思います。はい。

記者

ごみ収集についてお伺いします。まず、この資料でですね、粗大ごみ等について早期に順次民間委託ということと、普通ごみについては今後、複数の行政区において民間委託というふうに書いてあって、逆に言うと明確にスケジュール感というか、書いてありますけれども、市長として今、いつからとかというようなことが何か言えることがあれば、まずお願いします。

市長

はい、これについては、環境局、今日来てますんで、今、お答えできる範囲でお願いします。

環境局総務部長

ここに書いておりますのは、民間委託化を進めていく順番を書いておりまして、いわゆる市場原理が働きやすい分野から進めていくということで順次、早ければ来年度ぐらいから進めていきたいなというふうには思っております。ただ、これ、指導の問題もありますし、予算の問題もありますので、ただいま何年度というふうには申し上げられませんけども、順次進めていきたいというふうに考えております。

市長

ただ、やはり進めていくからには工場のほうで、工場の公営企業体というかたちへの移行というものは、やはり全国の自治体で初というかたちになると思いますんで、それをまず具体化していくというかたちになるんじゃないでしょうかね。それと並行して、収集体制がどうあるべきかを考えていくというかたちになると思います。いずれにしても、今よりも経費がかかるようなかたちになっては、もう元も子もないわけですから、今と同じだけのサービスをきちんとキープしたうえで、新しい企業体、公営企業体になることによって、よりその効率性を求めることができる。つまり、単に切り捨てるだけの効率性を求めているのではないということを、是非、押さえたうえでないと、これだけ大胆なことは出していけないというふうには、私はずっと思っております。はい。

記者

そういった意味で、普通ごみの収集の民間委託というのが、非常にどうなるかっていうところあると思うんですけれども、市長の中で、これまである意味こう、コストはかかっている中で、ただ、よりよいというか、市民サービスというところもあると思うんですけれども、その判断基準というか、民間委託にいくのか、その複数の行政区でまず、試験的にということですけれども、その基準っていうのは、どこに市長としては置かれているんですか。

市長

はい。もちろん、今、職員数が多いと言われている現業部分の、現業部門の非常に大きな課題ではありますけれども、ただ、その中で本当に他市にはない、他都市にはないサービスを始めたのも大阪市の環境局という部分で、市民に今、大阪市がやっていることをしっかり分かっていただく、なおかつ、このサービスを続けていくためにかかるコストと、それを民間でやれるという人たちがいるのかどうか、それを見るためにも、やはり複数の行政区に試験導入するというかたちで進めるのが、比較のうえでも、あるいは市民への説明責任を果たすという意味でも、私は正解だと思っています。一挙に変われるはずはございませんし、そういった方向で環境局がプランを立ててくれたことに関しては、感謝しておりますけれども。はい。

記者

そういった意味で、今、個別の、個別というか、一軒一軒、軒先での収集とかもやっていると思うんですけれども、そういったサービスの維持というのは市長の中では、やはり、守っていきたいと思ってらっしゃるんですか。

市長

地域によると思います。つまり一軒一軒といいますか、ステーション方式だとか、いろんな方式ありますけれども、大阪市は原則として、だいたいの場所を決めて、そこを全部あげていってますよね。取ってって行ってますけれども、このかたちが大阪というまちのかたちにふさわしいのかどうか、あるいは、それが単に大阪市全域で同じかたちでいいのか。これをやはり各行政区による、そのまちのかたち、道路の幅の広さ、狭さ、そういったものを、より細かく地域の方たちからのニーズ等を踏まえたうえで、多面的な展開というものが、一番大阪市にとって、今後の望ましい大阪市の姿になるというためには必要なかたちではないかと。そういったものも含めて、単に行政区をね、まったく同じかたちの行政区2つ選んでも、意味ないと思ってるんですよ。2つだとしたら。複数区っていうのは、そういういろんなかたちを持った行政区を選ぶべきだと私は思ってます。はい。

記者

ありがとうございます。

記者

今月の6日ですね、西成で賭博場が摘発されましたけれども、そこに通っている多くの人が生活保護の受給者だったということなんですが、これについて、まず市長の感想をお伺いします。

市長

その事件につきましては、私は警察から直接報告を受ける立場にありませんので、詳しい情報は知りません。ただ、我々が『生活保護行政特別調査プロジェクトチーム』を立ち上げてから、メディアの皆さんのご協力によりまして、そういった実態の端々がメディアに流れていることも承知しておりました。ですから、「意外」という感じよりも、「やはり」という部分がどっかにございます。ですから、だからこそ余計にこういった現金支給のみで行われて、長年見直しがされていない制度自体の持つ根源的な矛盾みたいなものにせまりたいと思って、今、チームも動いてますし、これはもう、大阪市全体となって、この制度がどうあるべきか、生活保護制度に向けての、改正に向けての動きにつなげたいという思いは変わりません。はい。