平成23年3月25日 大阪市長会見全文

【東北地方太平洋沖地震に関する本市の支援状況について】

皆さんこんにちは。今日で発生から2週間経過いたしました東北関東大震災の、それに関する大阪市の対応について、ここでまとめてご報告しようと思います。災害発生当日、3月11日の18時に救援のための災害対策本部を設置して、本市の災害対策もさることながら、被災地支援、これに全力を挙げて消防の職員、さらには職員派遣、支援物資搬送といったことにあたってまいりました。

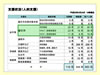

延べ派遣職員数は現時点までで560名。現在も釜石市を中心に116名の職員が現地での活動を続けております。また、神戸市長の提案を受け、17日に開催しました関西4政令市長会議で、府県・政令市による被災地担当制など支援方策の確認を行い、広域連合の方針も念頭に入れまして、本市は釜石市を中心とした区域を支援することといたしました。

支援物資も『ほんまや』など5万6,000本、アルファ化米、そして乾パンあわせて9万食、毛布2万1,000枚を、岩手県庁や仙台市などの被災地に搬送いたしました。

マグニチュード9.0という想定を超える震災に直面し、本市の地域防災計画の点検、見直しについても指示をいたしました。

さらに、難を逃れて大阪市に来られた方々へ、まず住宅を提供するため、市営住宅を500戸、職員公舎を144戸確保し、その内3月末までに100戸提供いたします。

18日にはワンストップ窓口を設置いたしまして、生活支援を含めてご相談に応じているところでございます。24日現在の相談件数ですけれども1,718件にのぼっております。また、市民の方々の熱いお気持ちにお応えするため、市内の本市施設246カ所に募金箱を設置したほか、支援物資の受付を22日から開始しております。

お寄せいただきました義援金の総額ですが、昨日までの総額で2億159万3,023円にのぼっております。これは市役所と区役所の総計?

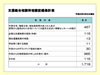

一方、大阪府からの要請を受けまして、被災地の透析患者の受け入れを行います。そのため、大阪透析学会と連携して、一時避難所として予定していたインテックス大阪を活用することといたしました。医師・看護士のボランティアの方26名も、すでにお申し出をいただいています。企業にもご協力をいただいて整備に着手しており、28日には開所できる予定になっております。私たちの取組みに対しまして理解を示し、そして支えてくださっている多くの市民の方々にあらためて心から感謝申し上げます。被災地の支援ですけれども、復旧、あるいは復興というところまで、今後、なお長期にわたるものと考えられます。引き続き、市民の方々のご協力を広くお願いしていきたいと、このように思っております。

これからは大阪市が職員を9名派遣し、現地本部を設けております釜石市の悲惨な状況を見ましても、次の段階として考えられるのは、住民の方のための基礎的な行政サービスも求められるであろうというのは容易に想像できます。本市は阪神淡路大震災の際に、延べ21,000人以上の規模で大阪市職員を派遣した実績がございます。釜石市の現地本部で得た情報をもとに、国に対しても、全国の自治体が総合的な支援を行えるように役割分担の決定でありますとか、調整窓口の設置などを強く要請していきたいと考えております。そして、総務省からの要請があり次第、遠く離れた場所ではございますけれども、阪神淡路大震災の時と同様に、直ちに応えられるように準備を指示しております。

ところで、3月29日に大阪長居スタジアムで、日本サッカー協会とJリーグが主催する、『東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ がんばろうニッポン!』が開催されます。大阪市としても、大阪市スポーツ・みどり振興協会の協力を得まして、無償で大阪長居スタジアムを提供することといたしました。依然として厳しい避難生活を余儀なくされている方々が多くいらっしゃいますが、このチャリティーマッチを1つのきっかけとして、震災復興のため、経済や社会の活性化にも取り組んでいきたいと思います。

それにしましても、今さらながらに大阪の人々の被災地支援への思いや、あるいは温かい眼差し、そして災害にあわれた皆さんの頑張りというものを目にしまして、1人ひとりの優しさ、心の強さ、そして助け合うことの大切さというものを、そういった方たちの動きから発せられる輝きを感じながら実感しているというのが今の気持ちです。今回の大災害では復旧・復興に向けて、人々の命ですとか暮らし、さらには将来展望といった基本的な側面から行政の機能に至るまで、本当に前例のない幅広さと、きめ細かさが、これから求められてくることになるというのも容易に想像できます。人は1人では生きられないという当たり前のことを実感しながら、自治体も同じことだというふうに私考えます。助け合うこと、さらに力を合わせることで大きな力になっていくということを、全ての国民、あるいは世界の人々から注目されている中で発揮できればと思っております。困った時はお互いさまです。これからも様々な地域の方々とよい関係を築き上げて、大阪市が果たすことができる役割について、しっかりとその責務を果たしていきたいと思っております。

最後に、3月8日のこの会見の時に、4月にミラノ市、あるいはオーフス市に出張する予定と申し上げましたけれども、このたびの大震災に対処するため、現地のご了解を得まして取りやめたことをご報告いたします。

延べ派遣職員数は現時点までで560名。現在も釜石市を中心に116名の職員が現地での活動を続けております。また、神戸市長の提案を受け、17日に開催しました関西4政令市長会議で、府県・政令市による被災地担当制など支援方策の確認を行い、広域連合の方針も念頭に入れまして、本市は釜石市を中心とした区域を支援することといたしました。

支援物資も『ほんまや』など5万6,000本、アルファ化米、そして乾パンあわせて9万食、毛布2万1,000枚を、岩手県庁や仙台市などの被災地に搬送いたしました。

マグニチュード9.0という想定を超える震災に直面し、本市の地域防災計画の点検、見直しについても指示をいたしました。

さらに、難を逃れて大阪市に来られた方々へ、まず住宅を提供するため、市営住宅を500戸、職員公舎を144戸確保し、その内3月末までに100戸提供いたします。

18日にはワンストップ窓口を設置いたしまして、生活支援を含めてご相談に応じているところでございます。24日現在の相談件数ですけれども1,718件にのぼっております。また、市民の方々の熱いお気持ちにお応えするため、市内の本市施設246カ所に募金箱を設置したほか、支援物資の受付を22日から開始しております。

お寄せいただきました義援金の総額ですが、昨日までの総額で2億159万3,023円にのぼっております。これは市役所と区役所の総計?

情報公開室市民情報部報道担当課長

全て含まれております。

市長

249?

情報公開室市民情報部報道担当課長

それ以外の、はい。

市長

246カ所の義援金総額、2億159万3,023円でございます。お寄せいただいた支援物資ですが、毛布が1,055枚、水3,702本、タオルが39,711枚、ウェットティッシュ11,033個、紙おむつ76,455枚にのぼっております。一方、大阪府からの要請を受けまして、被災地の透析患者の受け入れを行います。そのため、大阪透析学会と連携して、一時避難所として予定していたインテックス大阪を活用することといたしました。医師・看護士のボランティアの方26名も、すでにお申し出をいただいています。企業にもご協力をいただいて整備に着手しており、28日には開所できる予定になっております。私たちの取組みに対しまして理解を示し、そして支えてくださっている多くの市民の方々にあらためて心から感謝申し上げます。被災地の支援ですけれども、復旧、あるいは復興というところまで、今後、なお長期にわたるものと考えられます。引き続き、市民の方々のご協力を広くお願いしていきたいと、このように思っております。

これからは大阪市が職員を9名派遣し、現地本部を設けております釜石市の悲惨な状況を見ましても、次の段階として考えられるのは、住民の方のための基礎的な行政サービスも求められるであろうというのは容易に想像できます。本市は阪神淡路大震災の際に、延べ21,000人以上の規模で大阪市職員を派遣した実績がございます。釜石市の現地本部で得た情報をもとに、国に対しても、全国の自治体が総合的な支援を行えるように役割分担の決定でありますとか、調整窓口の設置などを強く要請していきたいと考えております。そして、総務省からの要請があり次第、遠く離れた場所ではございますけれども、阪神淡路大震災の時と同様に、直ちに応えられるように準備を指示しております。

ところで、3月29日に大阪長居スタジアムで、日本サッカー協会とJリーグが主催する、『東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ がんばろうニッポン!』が開催されます。大阪市としても、大阪市スポーツ・みどり振興協会の協力を得まして、無償で大阪長居スタジアムを提供することといたしました。依然として厳しい避難生活を余儀なくされている方々が多くいらっしゃいますが、このチャリティーマッチを1つのきっかけとして、震災復興のため、経済や社会の活性化にも取り組んでいきたいと思います。

それにしましても、今さらながらに大阪の人々の被災地支援への思いや、あるいは温かい眼差し、そして災害にあわれた皆さんの頑張りというものを目にしまして、1人ひとりの優しさ、心の強さ、そして助け合うことの大切さというものを、そういった方たちの動きから発せられる輝きを感じながら実感しているというのが今の気持ちです。今回の大災害では復旧・復興に向けて、人々の命ですとか暮らし、さらには将来展望といった基本的な側面から行政の機能に至るまで、本当に前例のない幅広さと、きめ細かさが、これから求められてくることになるというのも容易に想像できます。人は1人では生きられないという当たり前のことを実感しながら、自治体も同じことだというふうに私考えます。助け合うこと、さらに力を合わせることで大きな力になっていくということを、全ての国民、あるいは世界の人々から注目されている中で発揮できればと思っております。困った時はお互いさまです。これからも様々な地域の方々とよい関係を築き上げて、大阪市が果たすことができる役割について、しっかりとその責務を果たしていきたいと思っております。

最後に、3月8日のこの会見の時に、4月にミラノ市、あるいはオーフス市に出張する予定と申し上げましたけれども、このたびの大震災に対処するため、現地のご了解を得まして取りやめたことをご報告いたします。

【クリエイティブ産業振興拠点『クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック扇町』がオープンします】

次は、震災関連以外の項目でございます。大阪市の成長戦略で、重点分野の1つに「クリエイティブ・デザイン」というのをあげているわけですが、そうしたクリエイティブ産業の振興拠点として、『クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック扇町』を開設いたします。開設日は3月29日の火曜日、場所は扇町キッズパークの3階でございます。29日当日はクリエイター同士の交流も兼ねて、18時半からオープニングイベントを開催します。会場では東北関東大震災復興支援の募金活動も行います。プレスの皆さまにも是非、取材していただければと思います。よろしくお願いいたします。

大阪市内には、政令市の中でも最も多い、およそ9,000社のクリエイティブ関連企業がございます。北区扇町の映像・広告、それから西区は建築・空間、そして中央区がデザイン・インテリアという具合に、それぞれの地域で特色のあるクリエイターの集積がみられるわけです。本市ではこれらの集積を活かし、平成19年からクリエイターのネットワークづくりに取り組んでまいりました。平成23年2月末時点で、クリエイター紹介サイトには402社の登録があります。また、クリエイター同士や他業種とのコラボレーションも平成19年からの4年間で約630件を数え、中には大きく売上を伸ばされたケースもあるというふうに聞いております。

今後もこの『クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック扇町』を拠点としまして、クリエイターのネットワークをさらに広げていきたいと思っています。そして、ものづくり企業などとのマッチングによって、クリエイターの創造力やデザイン力を活かした新たな製品・サービスの開発を支援してまいります。

なお、皆さんのお手元にもございますけれども、このたび、大阪のクリエイティブビジネスの情報誌『SUPER:』(スーパー)の第2号と、それから今申し上げたようなクリエイター同士の交流、他業種との交流も含めて協働を紹介する冊子、『コラボ!』を発行しております。是非ご覧いただきたいと思います。これはどこで手に入るのかな?

大阪市内には、政令市の中でも最も多い、およそ9,000社のクリエイティブ関連企業がございます。北区扇町の映像・広告、それから西区は建築・空間、そして中央区がデザイン・インテリアという具合に、それぞれの地域で特色のあるクリエイターの集積がみられるわけです。本市ではこれらの集積を活かし、平成19年からクリエイターのネットワークづくりに取り組んでまいりました。平成23年2月末時点で、クリエイター紹介サイトには402社の登録があります。また、クリエイター同士や他業種とのコラボレーションも平成19年からの4年間で約630件を数え、中には大きく売上を伸ばされたケースもあるというふうに聞いております。

今後もこの『クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック扇町』を拠点としまして、クリエイターのネットワークをさらに広げていきたいと思っています。そして、ものづくり企業などとのマッチングによって、クリエイターの創造力やデザイン力を活かした新たな製品・サービスの開発を支援してまいります。

なお、皆さんのお手元にもございますけれども、このたび、大阪のクリエイティブビジネスの情報誌『SUPER:』(スーパー)の第2号と、それから今申し上げたようなクリエイター同士の交流、他業種との交流も含めて協働を紹介する冊子、『コラボ!』を発行しております。是非ご覧いただきたいと思います。これはどこで手に入るのかな?

経済局産業振興部都市産業担当課長

それは、基本的にクリエイターの方々とか企業さんにお配りしておるもので。

市長

直接、マイク使って。

経済局産業振興部都市産業担当課長

クリエイターの方とか、それから企業さんにお配りするものでございまして、一般の方につきましては、特にどこかでということではないんですが、「メビック扇町」のほうにご連絡いただければ、そんなたくさんではございませんけど、お渡しさせていただくようにいたします。

市長

こちら(『SUPER:』)のほうが多いんですよね?

経済局産業振興部都市産業担当課長

そちらは、『SUPER:』のほうは2万部発行しておりまして、市役所の1階のところとか、経済局、ATCで遠いんですけれども、そういったところの窓口に置いておりますので、こちらのほうへ来られる方もお取りいただいて結構です。

市長

はい。ということです。是非よろしくお願いします。

【市内中小企業の製品・サービス導入を大阪市が公共調達等で支援】

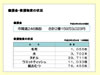

次です。市内の中小企業に元気になってもらいたいという思いで、大阪市として、もっとできることはないだろうかということで、局横断で検討をしてまいりました。今日はその中から、当面の具体策をご説明いたします。ポイント2つあります。順に説明します。

1つ目は、市の施設を開発中の製品の実証実験の場に使ってもらおうというものでございます。さらに、販売段階に入った製品については、行政が率先して購入実績をつくろうと思っています。これらは環境・エネルギーなどの成長分野が主な対象になります。新たな分野や新製品開発にチャレンジする中小企業やベンチャー企業からは、実証実験の場や、あるいは機会がなかなか確保できないとか、知名度がないので販売実績につながらないといった声をよく聞いております。今回の施策はそういう声にお応えするもので、局横断で対応するために庁内連絡会議も設置いたします。

2つ目は入札契約制度の改正です。工事請負や清掃や警備といった委託業務における最低制限価格を引き上げます。過度な低価格での受注を防ぐことが目的でございます。先日、大阪市入札監視委員会から、公共事業が減少し、過当な競争で中小企業が疲弊しているという指摘と共に、過度なダンピング受注防止などの見直しの方向性が示されました。こういったことも今回の改正の背景にございます。

あわせて、市内中小企業に本市の公共事業の受注機会をもっと広げるための優遇措置を講じてまいります。物品の買入れについては、入札の際の予定価格が500万円未満の一部の品目について、原則、市内の中小企業に発注を限定いたします。そのうち印刷及び事務用品の買入れについては、市内の中小企業のうち、市内本店業者に限定してまいります。また、清掃などの業務委託については、発注量の減少する中で、1社が寡占的に受注することのないように、受注本数制限を設けまして機会の均等化を図ってまいります。大阪市の中小企業だけがよければいいというものではもちろんございません。公平性の観点もにらみながら、市内の中小企業の皆さんに、とにかく勢いをつけていただかなければならないということで、これからも知恵を絞っていきたいと思っています。

なお、このほかにも、電子入札の全庁的な利用拡大ですとか、今般の東北地方太平洋沖地震の影響に対する柔軟な対応方針につきまして、近日中にとりまとめることといたしております。詳細な内容につきましては、後日発表したいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上です。

1つ目は、市の施設を開発中の製品の実証実験の場に使ってもらおうというものでございます。さらに、販売段階に入った製品については、行政が率先して購入実績をつくろうと思っています。これらは環境・エネルギーなどの成長分野が主な対象になります。新たな分野や新製品開発にチャレンジする中小企業やベンチャー企業からは、実証実験の場や、あるいは機会がなかなか確保できないとか、知名度がないので販売実績につながらないといった声をよく聞いております。今回の施策はそういう声にお応えするもので、局横断で対応するために庁内連絡会議も設置いたします。

2つ目は入札契約制度の改正です。工事請負や清掃や警備といった委託業務における最低制限価格を引き上げます。過度な低価格での受注を防ぐことが目的でございます。先日、大阪市入札監視委員会から、公共事業が減少し、過当な競争で中小企業が疲弊しているという指摘と共に、過度なダンピング受注防止などの見直しの方向性が示されました。こういったことも今回の改正の背景にございます。

あわせて、市内中小企業に本市の公共事業の受注機会をもっと広げるための優遇措置を講じてまいります。物品の買入れについては、入札の際の予定価格が500万円未満の一部の品目について、原則、市内の中小企業に発注を限定いたします。そのうち印刷及び事務用品の買入れについては、市内の中小企業のうち、市内本店業者に限定してまいります。また、清掃などの業務委託については、発注量の減少する中で、1社が寡占的に受注することのないように、受注本数制限を設けまして機会の均等化を図ってまいります。大阪市の中小企業だけがよければいいというものではもちろんございません。公平性の観点もにらみながら、市内の中小企業の皆さんに、とにかく勢いをつけていただかなければならないということで、これからも知恵を絞っていきたいと思っています。

なお、このほかにも、電子入札の全庁的な利用拡大ですとか、今般の東北地方太平洋沖地震の影響に対する柔軟な対応方針につきまして、近日中にとりまとめることといたしております。詳細な内容につきましては、後日発表したいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上です。

質疑応答

記者

地震の関連の話なんですけども、大阪市の、特に小中なんですけども、の耐震化の対策はどんな感じなんでしょうかね。

市長

はい。大阪市内、市立の小中学校の耐震化については、ほぼ終わっているという報告を受けております。9割以上だったかな?

政策企画室長

9割ぐらいはいってると思います。

市長

はい。それ以外のところについても、もう建て替えなければならないところは耐震することはございませんので、なるべく早い時間に、時期に建て替えが進むようにというふうには思っておりますが、資材調達について西日本でもかなりの逼迫感が出始めるであろうということも考慮に入れながら、安全な環境で子どもたちに過ごしてもらおうということは、結構、かなり早い時点から耐震化はやっておりまして、具体的な数字、細かい数字、また後ほどお知らせします。はい。

記者

統一選についてお伺いしたいんですが、昨日からスタートして来月には大阪市会議員選挙も始まるかと思うんですが、以前、市長、就任3年目の報道各社のインタビューで、大阪市の危機を訴えて、維新の会の躍進を減らさないといけないということをおっしゃられてたんですが、選挙戦ではどのような対応っていうのを今、お考えなんでしょうか。

市長

まだ具体的にどうこうっていうのは一切考える余裕なく、この2週間過ごさせてもらいました。で、この2週間で明らかになったことっていうのは、やはり自治体というものがどうあるべきかという、その基本の基本の部分が、今まさしく日本全国問われているんだろうという思いでいます。で、なおかつ政令市が果たしてきた役割とか、それから都市間連携とか、いろいろなものが、これからやっぱり地方分権の流れの中で生きてくんの違うかというふうに思えてますんで、4月1日から10日までの間、どういった行動をするかっていうのはまだ未定ですけども、もし、いろんな方にお会いすることがあれば、「命を守る、暮らしを守るってどういうことなんでしょうか」っていうことを軸にお話はしたいと思ってます。

記者

候補者の方の隣で街頭演説とか、そういうこともお考えですか。

市長

ええ、それもまだ具体的な日程感は、私自身、一切把握しておりませんし、どうなるのか、前から言っているスタンスは変わりません。等距離ですということと、応援要請があれば行かせていただくということですが、それも市長という職務の、まず公務優先であって、その隙間を縫ってっていうかたちになることは間違いありません。はい。

記者

2点お伺いしたいんですけども、1点は「メビック扇町」のほうですが、当初は、創業支援施設というかたちで設立されたと思うんですけど、その経過の中で特性活かしてクリエイティブのほうに移行していったと思うんですが、もう、これからはクリエイティブな企業に特化していくのかっていうのが1点とですね、それと中小企業の支援のほうですが、予定価格500万円未満のところで発注はしない、限定するということですが、これはこれまでの実績から言ってどれぐらいの量があって、どういった品目があるのかっていうことを。

市長

はい。経済局来てますんで、経済局から具体的に。

経済局産業振興部都市産業担当課長

「メビック」の今の、創業支援から当初13年にできておるんですが、その時は創業支援ということでやっておったんですが、19年からネットワークづくりのほうに移っておりまして、で、創業支援のスペースはですね、今、今度新しくできるところにはありませんで、ネットワークづくりといったクリエイター同士とか、あるいはクリエイターと企業さんとのネットワークづくりとか、そういったところにシフトしております。

市長

もう1つ。はい。

契約管財局契約部長

入札・契約のことでございますけれども、500万円未満の物品の内といいますのは、官公需特定品目、国のほうで指定されている特定品目10品目について、500万未満について市内中小企業に限定すると考えております。で、契約管財局での実績で申し上げますと、21年度での実績は4億円で、そのうち約1億円が市外の中小企業が受注しておりましたけれども、その分がこれから市内の中小企業が受注することになると、約ではございますけども、そういうことを想定しております。

市長

「メビック」に関してなんですけども、昨日たまたま、「ウェルカム!!元気アップ会議」で、産業創造館の中の『立志庵』の出身の方たちといろいろとお話をする機会がありまして、ですから、中間支援のためのネットワークづくりとして「メビック扇町」というかたちになり、産業創造館の中のインキュベーションは、相変わらずというよりも、よりいっそう拡大をしながらやっていきたいという思いありますし、で、産業創造館の動き自体も各区と連携しながら、全大阪市的に広げていきたいと。ですから、クリエイティブに特化するということだけではなくて、幅広く起業を考えておられる方たちのお役に立てれば、そして、それが大阪市に根付いてくれる素晴らしい企業になればという支援も当然続けてまいります。はい。

記者

まず震災関連で、大阪市は釜石市周辺を中心に支援していくということですが、関西4政令市のそれぞれの担当というか、それが今、どういうふうに現状なっているのかということと、あと、関西4政令市市長の会議の中で、市長が全国ブロックごとにその被災地を分けて、中国の四川地震を参考にそういった支援をすべきだということを言われたと思うんですが、この要望状況が今、どうなっているのかということ。それとですね、あと、ちょっと話変わって、選挙の話になるんですけれども、今のところ、実際、市長のところに応援要請というのが来てるのかどうかと、実際、告示日に市長がマイクを握るということがありうるのかどうかということをお願いします。

市長

はい。まず釜石への支援ですが、これは、関西広域連合の中で大阪府・和歌山県が岩手県を支援しようという、広域連合の中のブロック割りと、たまたま合致しておりますので、我々は大槌町から釜石へ移った時に、釜石市長からの要請で現地に残った、救急援助隊33人、ここには堺市の8人も入っています。ですから、これを逆に釜石市さんとしっかり現地本部をつくることによって、今、釜石で確か4万人弱の人口規模だったと思います。そういった自治体が、今、何を必要とされているのかっていうのが、政令市、仙台市ではない要求であるとか、そういう行政ニーズであるとかといったものを、しっかり捉えることができるであろうというかたちで、もちろん神戸、それから京都にも連絡を取って我々は釜石に本部を置くよということを言っています。で、神戸市、それから京都市は今、仙台に本部を置いてらっしゃいますけれども、そこには横浜市も入ってらっしゃるし、他の政令市も応援態勢が整いつつあるということですので、このあとまた、危機管理監同士の連絡とか、我々政策企画同士の連絡等で、どういう展開が今、政令市間連携の中で国に対して、より有効なアピールになるかということを、その2点目のご質問の4政令市からの四川モデルですね、四川大震災の時の中国が取った救援モデルというものを国に訴えていくうえでも有効であろうというふうに思っております。そして、国への状況については誰か。国へ4政令市からの緊急アピールの要望についてのその後。

政策企画室長

4政令市でまとめました、あの声明につきましては、神戸市が中心となりまして、主に神戸市の東京事務所が中心となりましてですね、官邸のほう、また片山総務大臣の事務次官のほうに声明文を持っていき、そして説明いたしております。なお、各党のそれぞれですね、本部で、災害本部を各党も設けておられまして、そちらのほうにもですね、我々4政令市はこういう声明をまとめたということで、こういうような動きをしておる、またはそれについて力添えを得たいということで、説明しに行っております。

市長

具体的な動きが、今日新たに4人釜石市に派遣いたしますので9人になるわけですが、いろいろなスキルをもった職員が現地に入ることによって、より緊急度の高い順番からの支援というものを、国に対して訴えていけるのではないかというふうに思っておりますし、それが枠組みとして国がブロック別になるのかどうかも含めて、早く大きな方針を立てていただきたいと。実践部隊ならびに経験のある関西の自治体からの派遣、あるいは関東・東北でも被災地ではないところで過去に被災された、それを復興してきた経験をお持ちの自治体もあるでしょうから、そういった連携・連絡をどこが取り仕切ってしっかりやってもらうねんというのを待ってるより、先に動いてるということです。で、動くことによって情報がしっかりと国に届くようなことを、今後、我々もしますし、メディアの皆さんにもお願いしたいという思いです。選挙のことについては、この間、申し訳ないですけど本当に一切動けていないというよりも、連絡すら取れていない状況ですので、また具体的にどういうかたちをとるのか決まりましたら、お知らせいたします。はい。

危機管理室長

ちょっと補足させていただきます。先程、市長から釜石の現地本部立ち上げました、昨日の15時に立ち上げております。そのあと、もうすぐに活動に入りまして、そのあたり第1報が今朝入っております。職員、釜石市のほうで400人のうち80人が職員被災してて、で、防災担当にみんな変わっておりますので、市民対応が非常に困難であると。それともう1つ、下水処理場がやられて、その復旧どうするかという悩みと、がれき処理をどう進めていくんかという、そういう悩みが非常に大きいという釜石市のほうの状況が入っております。また、食料、いまだにやはり食料と、梅干がどうしてもほしいとかいうふうな、そういうちょっと個別のニーズが入っておるんですけれども、そのあたり、今日の現地本部からの状況は入っております。

市長

ということは、持っていけるもんについては、今日出発する4人が持っていけるだけ持っていくと。

危機管理室長

はい。先般、お米を1トン寄付するという民間の方がおられまして、早速連絡いたしまして、今日積んでいこうかなというふうにしております。

市長

はい、わかりました。

情報公開室市民情報部報道担当課長

出発は明日の午後。

危機管理室長

明日15時、あっ、夕方5時です。

市長

ごめんなさい。明日、出発?17時?

危機管理室長

17時です。

市長

明日、出発に持っていきます。それと記者さん、先程の耐震化ですが、市内小中学校の耐震化は平成22年3月で94%、耐震を終わっております。はい。

記者

今回の甚大な災害を受けてですね、あらためて橋下知事がおっしゃっている大阪都という仕組みと、現行の府と市、あるいは将来的な関西州ということと、どちらが災害対応にふさわしい仕組みだと、市長はお考えでしょうか。

市長

国の対応自体が、今回いろいろと連続的にいろいろな問題が起きましたので、私どもに伝わってるっていうのはメディアを通じての情報等なので、一面的に捉えられがちですが、例えば11日発災当日の夜に出発しました消防、緊急消防援助隊は完全に国からの、自治体が持っている消防に対しての要請、府からありました。で、それの指揮をとるのはやっぱり、大阪市消防局が、どういうんですかね、整備された消防部隊を派遣するし、持ってるということで、大阪府隊としての方式をやりました。で、そのほかの医療ニーズ等について柔軟な対応をできたのは、国のDMAT(災害派遣医療チーム)の派遣にもよりますけれども、先日も記者会見で、あるいは報告会を取材していただいた時のように、DMAT隊から、緊急医療チームへの自ら変わっていくあたりの柔軟さっていうのは、やはり私はこれ基礎自治体ならではの部分ではないかというふうに思います。やっぱり、基礎自治体のあるべき姿、自治体って何だろうと考えると、枠組み論ではないよねっていうのが、正直今、思ってるとこです。ですから、いかに水平連携をきちんと日頃取り合う中で、それぞれの持ち味がしっかり活かせる状況を絶えずつくっておくことが、やはり一番、人々の命、暮らしというものを守る単位になるんではないかと。で、なおかつそこに、大都市としての、これは政令市制度が長年にわたって中途半端なまま続いてきたわけではありますが、その中でも歴史等があるまちというものが、当然、こういった国難とも言える災害には先頭を切ってあたるということであろうと思います。ただ、一方でやっぱり、非常に細かいところに気がつく、その小さい自治体の対応というものも、しっかり情報を集めながら、我々の活動に活かしたいという貪欲な思いがあります。本当に困っておられる方たちに、どういった助けの手なり、「いっしょにがんばろうね」っていう声が届けられるのかということでいうと、今はそういった枠組み論を議論している時ではないし、なおかつ、地方分権の大きな流れから見ると、もともと私が言っておりますように、私の信じているものは変わっていないというふうに言いたいですね。それは別に、ですから、この間、2週間、まったく意識していないというと嘘になりますが、逆にそんな時間すらなく2週間が過ぎて、「やれることをやろうで」っていう声に多くの職員が応えてくれてるというのが、大阪市長としての実感です。はい。

記者

今のお話とちょっと絡むんですけれども、震災後のですね、大阪都構想について、橋下知事の主張がだいぶ変わっていまして、これまでのような大阪市役所批判ですとか、経済力の発展みたいな話は一切なくなっていて、政府に代わるくらいの強力な拠点、役所が必要というような、防災に絡めた主張の展開もしてるんですけれども、一部報道等もされてるので市長もご覧になってるかもしれませんが、こういう主張の転換された内容、もしくはこういう主張を転換されたことについて、何か思われてることがあったら教えていただきたいんですけれども。

市長

何て言うんですかね。大阪市、市役所解体、あるいは大阪市をつぶすというトーンがきつすぎましたんで、これまでね。この大震災を前に、どう作戦を転換しようかと、苦しんでおられる様が手に取るようにわかるというのが正直なところです。我々は、大阪府であるとか、に対して、一切攻撃をした覚えはございませんし、協力すべきところは協力しましょうというのを、府の職員と市の職員がずっと続けております。これが表に出ないのが残念なんですけども、やれるところは協力しようねっていうことをずっと続けてるし、その部分が表に出ないのは残念ですが、やっぱり自治体は、それぞれそこに住んでおられる方、あるいはそこへ働くために通って来られる方、そして観光地であれば観光に来られる方の安心・安全と快適な過ごし方を考えるのが役目であろうというふうに思っておりますので、ますます、その方向で私自身はこの大阪市政、残り任期を務めたいと、そういう思いでいっぱいです。はい。