平成23年4月21日 大阪市長会見全文

【釜石市、仙台市訪問の報告について】

皆さんこんにちは。本日はまず、被災地訪問のご報告からさせていただきます。4月17日から19日までの間、岩手県の釜石市、そして宮城県の仙台市などを訪問してまいりました。大震災発生以来、救助そして避難生活支援など、急を要するものを中心に、大阪市として取組んでまいりましたが、1ヶ月以上経ちまして、今後は復興に向けての支援も求められております。そういうタイミングを見ての訪問ということになりました。

これは釜石市の野田市長とお会いした際なんですが、18日の朝です。大阪市内の子供たちから寄せられた4592点の釜石市の子供たちへのメッセージをお渡ししたり、市の職員からの義援金を直接お渡しいたしました。

また、産業復興支援として、企業間の経済交流などにも近い将来お互いに取組むことでありますとか、まちづくりや福祉など行政のあらゆる面で、ご支援を行う用意があることを申しあげまして、意見交換をさせていただきました。

このあと、防波堤こう下がえぐれて倒れてしまっている道路沿いのところなんですが、それから大槌町役場など被災地などにも足を運びましたが、大変印象に残ったことが、これからご覧いただきます。

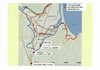

この地図で見ていただきますと、これが釜石の鵜住居地区にあります鵜住居小学校、ここに釜石東中学校、こちら側が海ということになるわけなんですが、この中学生と小学生合わせて583人全員が大津波から避難できたということなんです。私も、実際に現地を見てまいりまして、どういう避難経路で子供たちが、無事に避難できたのかというのを歩いてまいりました。このように、自然の力の凄まじさ、それと私自身は阪神淡路大震災の現場というものを見ておりますけれども、直下型地震と、それと今回のように未曾有の大津波がもたらす凄まじさというものを実感しました。あまりにも、何もかもが根こそぎ流されてしまったという部分、テレビや新聞でも見ておりましたけれども、それ以上の実感をもって、今後の復興の大変さ、それから今も避難しておられる方たちの暮らしの大変さというものも実感してまいりました。この鵜住居小学校、それから釜石東中学校ともに大変な被害を受けてまして、鵜住居小学校の3階部分には軽四のワンボックスカーがまだ半分突っ込んだまま、つまりそこまで津波が来たということなんです。奇跡的に全員避難できたというのも、日頃の防災訓練、そして「率先避難」という言葉を使っておられましたが、必ずこちらへ逃げるんだ、という確信のもとに動きをとられたという部分で、日頃から防災知識の普及・啓発、あるいは訓練を繰り返し行うことの大切さというものを感じさせていただきました。大阪市なんですが、港区の築港地区で「津波の際はここへ避難してください」という高さのあるビルを地図に落として住民の皆さんにお配りしていると。いわば津波避難ビルとも言えるんですが、そういう指定をしておりますが、今後はそういった指定を急ぐとともに、大きな揺れを感じた後の避難活動、これは条件反射的にそういう形ができるように啓発していきたい、それを強く感じてまいりました。そういった動きを今後続けていきたいと思います。

翌日の19日でございますが、仙台市若林区にございます、これは六郷中学校に設けられた避難所に行ってまいりました。この避難所の運営自体は地元の町会の方たちが中心になって、その方たちもご自宅を津波でさらわれてしまったという方たちなのですが、その地元の方が主体となってやっておられ、そこに仙台市から4人の職員、そして神戸市からも職員が1人派遣されて、サポートをされておりました。やはり日頃から地域の絆であるとか、つながりであるとか、私しょっちゅう言っておりますけれども、そういったものがどう、こういった緊急あるいは危難の際に発揮されるかというのが非常に大きなポイントになると思うと同時に、地域の皆さんによる避難所運営というものの大切さを改めて感じてまいりました。ただ、こういった避難所暮らし・生活というのは当然まだまだ長い道のりというのは想定されます。さまざまな不安とか不満といったものが出てくるのも当然だと思いますし、それに対してどういった対応・対策ができるのかというのが、それぞれの行政、直接行政の役割、あるいは国の大きな指導力といったものが要求されるなぁというふうに感じました。

最後に、奥山仙台市長さんにお会いいたしました。被害の状況などをお聞きしたあと、対口支援の有効性でありますとか、政令都市間での連携の重要性について考え方を共有させていただきました。また、仙台市をはじめ宮城県沿岸地域の産業復興に大阪市として協力させていただくことをご提案し、最後に義援金を直接お渡しして帰ってまいりました。

先程も申しましたけれども、やはり実際にこの体で感じる津波災害、大津波の恐ろしさというものは、実態をもって、匂いでありますとか、風でありますとか、沈んでしまった土地でありますとかを見ることで、今後の防災対策、我々大阪市民を守る立場にある者として、是非今後の災害対策であるとか、避難のあり方であるとか、大変役に立つ経験であったと思っております。それと同時に、今後も息長く被災地支援を色々なできることを次々にやっていくという体制を変えずに、なおかつ国に対してそういったものが今必要ですよといった情報もお届けするという役割も我々にはあるのかなと思っております。

大阪市民の皆さんに対しましては、なるべく早い時期に、多くの方のご参加を求めながら、地域の防災というものをしっかりと考えていただこうという形で、訓練も含めたフォーラム形式であるとか、様々な形を模索してまいりたいと思っております。

直近では、5月下旬に大正区で開くように今準備を進めていると聞いておりますが、これもいろんな区で同時にやれる場合はもうやっていくと。なるべく早く、そして多くの人に、いろんな方に参加していただけるような周知徹底をして、この大阪市の防災というものを考えていただこうというふうに思っております。

これは釜石市の野田市長とお会いした際なんですが、18日の朝です。大阪市内の子供たちから寄せられた4592点の釜石市の子供たちへのメッセージをお渡ししたり、市の職員からの義援金を直接お渡しいたしました。

また、産業復興支援として、企業間の経済交流などにも近い将来お互いに取組むことでありますとか、まちづくりや福祉など行政のあらゆる面で、ご支援を行う用意があることを申しあげまして、意見交換をさせていただきました。

このあと、防波堤こう下がえぐれて倒れてしまっている道路沿いのところなんですが、それから大槌町役場など被災地などにも足を運びましたが、大変印象に残ったことが、これからご覧いただきます。

この地図で見ていただきますと、これが釜石の鵜住居地区にあります鵜住居小学校、ここに釜石東中学校、こちら側が海ということになるわけなんですが、この中学生と小学生合わせて583人全員が大津波から避難できたということなんです。私も、実際に現地を見てまいりまして、どういう避難経路で子供たちが、無事に避難できたのかというのを歩いてまいりました。このように、自然の力の凄まじさ、それと私自身は阪神淡路大震災の現場というものを見ておりますけれども、直下型地震と、それと今回のように未曾有の大津波がもたらす凄まじさというものを実感しました。あまりにも、何もかもが根こそぎ流されてしまったという部分、テレビや新聞でも見ておりましたけれども、それ以上の実感をもって、今後の復興の大変さ、それから今も避難しておられる方たちの暮らしの大変さというものも実感してまいりました。この鵜住居小学校、それから釜石東中学校ともに大変な被害を受けてまして、鵜住居小学校の3階部分には軽四のワンボックスカーがまだ半分突っ込んだまま、つまりそこまで津波が来たということなんです。奇跡的に全員避難できたというのも、日頃の防災訓練、そして「率先避難」という言葉を使っておられましたが、必ずこちらへ逃げるんだ、という確信のもとに動きをとられたという部分で、日頃から防災知識の普及・啓発、あるいは訓練を繰り返し行うことの大切さというものを感じさせていただきました。大阪市なんですが、港区の築港地区で「津波の際はここへ避難してください」という高さのあるビルを地図に落として住民の皆さんにお配りしていると。いわば津波避難ビルとも言えるんですが、そういう指定をしておりますが、今後はそういった指定を急ぐとともに、大きな揺れを感じた後の避難活動、これは条件反射的にそういう形ができるように啓発していきたい、それを強く感じてまいりました。そういった動きを今後続けていきたいと思います。

翌日の19日でございますが、仙台市若林区にございます、これは六郷中学校に設けられた避難所に行ってまいりました。この避難所の運営自体は地元の町会の方たちが中心になって、その方たちもご自宅を津波でさらわれてしまったという方たちなのですが、その地元の方が主体となってやっておられ、そこに仙台市から4人の職員、そして神戸市からも職員が1人派遣されて、サポートをされておりました。やはり日頃から地域の絆であるとか、つながりであるとか、私しょっちゅう言っておりますけれども、そういったものがどう、こういった緊急あるいは危難の際に発揮されるかというのが非常に大きなポイントになると思うと同時に、地域の皆さんによる避難所運営というものの大切さを改めて感じてまいりました。ただ、こういった避難所暮らし・生活というのは当然まだまだ長い道のりというのは想定されます。さまざまな不安とか不満といったものが出てくるのも当然だと思いますし、それに対してどういった対応・対策ができるのかというのが、それぞれの行政、直接行政の役割、あるいは国の大きな指導力といったものが要求されるなぁというふうに感じました。

最後に、奥山仙台市長さんにお会いいたしました。被害の状況などをお聞きしたあと、対口支援の有効性でありますとか、政令都市間での連携の重要性について考え方を共有させていただきました。また、仙台市をはじめ宮城県沿岸地域の産業復興に大阪市として協力させていただくことをご提案し、最後に義援金を直接お渡しして帰ってまいりました。

先程も申しましたけれども、やはり実際にこの体で感じる津波災害、大津波の恐ろしさというものは、実態をもって、匂いでありますとか、風でありますとか、沈んでしまった土地でありますとかを見ることで、今後の防災対策、我々大阪市民を守る立場にある者として、是非今後の災害対策であるとか、避難のあり方であるとか、大変役に立つ経験であったと思っております。それと同時に、今後も息長く被災地支援を色々なできることを次々にやっていくという体制を変えずに、なおかつ国に対してそういったものが今必要ですよといった情報もお届けするという役割も我々にはあるのかなと思っております。

大阪市民の皆さんに対しましては、なるべく早い時期に、多くの方のご参加を求めながら、地域の防災というものをしっかりと考えていただこうという形で、訓練も含めたフォーラム形式であるとか、様々な形を模索してまいりたいと思っております。

直近では、5月下旬に大正区で開くように今準備を進めていると聞いておりますが、これもいろんな区で同時にやれる場合はもうやっていくと。なるべく早く、そして多くの人に、いろんな方に参加していただけるような周知徹底をして、この大阪市の防災というものを考えていただこうというふうに思っております。

【夢洲産業・物流ゾーン推進会議を設置します】

次です。大阪市臨海部、夢洲では、環境・エネルギー関連産業の集積を図るとともに、国際コンテナ戦略港湾を中心とした物流機能の強化をめざしております。

開発の第一段階となります「先行開発地区」これですね。ここはもうすでにコンテナになっています「産業・物流ゾーン」は、平成25年度から活用できるように、今、道路などのインフラ整備を進めております。その「産業・物流ゾーン」の活用につきまして、民間企業や学識経験者のご意見を幅広くお聞きしまして、物流企業やモノづくり企業の立地促進に結び付けていこうという会議をスタートいたします。会議の名称は、「夢洲産業・物流ゾーン推進会議」です。第1回の会議を4月27日水曜日16時から、市役所5階の特別会議室で開催いたします。10月中に中間とりまとめ、来年2月中にまとめを発表する予定で進めます。外部から参加いただくメンバーにつきましては、お手元の資料にお配りしているとおりでございます。学識経験者、そして国際物流や企業活動をグローバルに展開しておられる有力な民間企業にご参加いただいております。

本市では、「大阪市経済成長戦略」におきまして、「うめきた」地区と、それから「臨海部」を重点戦略エリアとして位置づけて、車の両輪のように将来の大阪の成長エンジンにするとしております。

一方、今回の東日本大震災を受けまして、この日本の再起のために、西日本での産業・物流拠点の補完の必要性というものが従来にも増して大きくなってきていると思います。夢洲では、国際コンテナ戦略港湾として、利便性の高いコンテナターミナルなど、国際競争力の強化に向けました取組みを進めており、今年度は関西としてまとまったかたちで「国際戦略総合特区」の指定もめざしております。こういった状況を踏まえまして、今回の会議では、この「産業物流ゾーン」の活用についてご議論いただくというのはもちろんなんですが、このゾーンの活用が今後の周辺エリアの企業立地の促進につながり、ひいては大阪・関西の経済活性化、競争力の強化につながるような、幅広い視野からの議論や提言を期待しております。

開発の第一段階となります「先行開発地区」これですね。ここはもうすでにコンテナになっています「産業・物流ゾーン」は、平成25年度から活用できるように、今、道路などのインフラ整備を進めております。その「産業・物流ゾーン」の活用につきまして、民間企業や学識経験者のご意見を幅広くお聞きしまして、物流企業やモノづくり企業の立地促進に結び付けていこうという会議をスタートいたします。会議の名称は、「夢洲産業・物流ゾーン推進会議」です。第1回の会議を4月27日水曜日16時から、市役所5階の特別会議室で開催いたします。10月中に中間とりまとめ、来年2月中にまとめを発表する予定で進めます。外部から参加いただくメンバーにつきましては、お手元の資料にお配りしているとおりでございます。学識経験者、そして国際物流や企業活動をグローバルに展開しておられる有力な民間企業にご参加いただいております。

本市では、「大阪市経済成長戦略」におきまして、「うめきた」地区と、それから「臨海部」を重点戦略エリアとして位置づけて、車の両輪のように将来の大阪の成長エンジンにするとしております。

一方、今回の東日本大震災を受けまして、この日本の再起のために、西日本での産業・物流拠点の補完の必要性というものが従来にも増して大きくなってきていると思います。夢洲では、国際コンテナ戦略港湾として、利便性の高いコンテナターミナルなど、国際競争力の強化に向けました取組みを進めており、今年度は関西としてまとまったかたちで「国際戦略総合特区」の指定もめざしております。こういった状況を踏まえまして、今回の会議では、この「産業物流ゾーン」の活用についてご議論いただくというのはもちろんなんですが、このゾーンの活用が今後の周辺エリアの企業立地の促進につながり、ひいては大阪・関西の経済活性化、競争力の強化につながるような、幅広い視野からの議論や提言を期待しております。

【人工光合成による次世代エネルギー研究プロジェクトを開始します】

さて、最後の項目になりますが、本日は大阪市立大学の神谷信夫教授、一番右に座っていただいています、それと橋本秀樹教授にお越しいただいております。お二方でございますが、「人工光合成による次世代エネルギーの研究」を共同で進めておられます。すでに、その研究内容については事前に記者の皆さんには先生方お二人からご説明もあったと思いますけれども、神谷教授、一番右手に座ってらっしゃる神谷教授の研究は、素人の立場で言うのも、こんな言い方でいいのかなあと思いながら、もし間違っていたら訂正して頂きたいのですが、昔私たち理科とかで「炭酸同化作用」まあ今では「光合成」といいます、太陽の光とそれから炭酸ガス、二酸化炭素と水とで酸素をつくることができるというのを実験したことがございます。覚えてますね。この光合成というものが何で光合成になるのやというその部分が全く解明されていなかった。その光合成の謎を世界で初めて解明された先生でございます。

この謎の解明というものが世界的に非常に画期的なものであって、最も権威ある総合学術雑誌の1つ「ネイチャー」に電子版で紹介された。この解明ができたことが何につながるのかということなんですが、光合成を人工的につくり出すことができるようになる可能性があります。これができると、メタノールを大量生産することができる。メタノールは現在主に天然ガスからつくっているらしいのですが、空気中に豊富にある二酸化炭素、今、このCO2削減ということを懸命に取組もうとしておりますが、二酸化炭素をもとにして、太陽光によって大量生産することができるようになるという夢でございまして、これが大量生産できますと、ガソリンに代わる燃料として、それで車を走らせることができる。究極の循環エネルギーとして、邪魔者を、この温暖化の原因やとか言われていたものを原料として、さらにエネルギーを生み出していく。こういうことでよろしいですね。

そして、真ん中にお座りの橋本教授のグループでございますが、2015年を目途に、「人工光合成装置」の完成をめざしておられます。研究成果を基に、大阪を中心とした企業や研究機関との共同研究で、2020年には、メタノールをはじめとするアルコール系のクリーンエネルギー製造技術、これを世界最速で完成させたいとおっしゃっています。橋本先生、世界最速で完成させたいという大きな夢があるんですが、実現可能性といいますか、自信のほうは。

今日はありがとうございます。

本日は以上でございます。

この謎の解明というものが世界的に非常に画期的なものであって、最も権威ある総合学術雑誌の1つ「ネイチャー」に電子版で紹介された。この解明ができたことが何につながるのかということなんですが、光合成を人工的につくり出すことができるようになる可能性があります。これができると、メタノールを大量生産することができる。メタノールは現在主に天然ガスからつくっているらしいのですが、空気中に豊富にある二酸化炭素、今、このCO2削減ということを懸命に取組もうとしておりますが、二酸化炭素をもとにして、太陽光によって大量生産することができるようになるという夢でございまして、これが大量生産できますと、ガソリンに代わる燃料として、それで車を走らせることができる。究極の循環エネルギーとして、邪魔者を、この温暖化の原因やとか言われていたものを原料として、さらにエネルギーを生み出していく。こういうことでよろしいですね。

大阪市立大学・複合先端研究機構 神谷信夫教授

はい、結構です。

市長

ありがとうございます。そういう言い方をしますと、まさに次世代のクリーンなエネルギー循環システムを構築できるということなんですが、その光合成の謎を解明する、その第一歩ができたということは、それに取組む、具体的な取組み方ができるということで、大阪市立大学の「複合先端研究機構」というのがございます、光合成研究では世界の最先端にあるんですが、今回の発見で、クリーンエネルギーの生産技術の実用化に向けた研究・開発というのが一層加速されることになります。そして、真ん中にお座りの橋本教授のグループでございますが、2015年を目途に、「人工光合成装置」の完成をめざしておられます。研究成果を基に、大阪を中心とした企業や研究機関との共同研究で、2020年には、メタノールをはじめとするアルコール系のクリーンエネルギー製造技術、これを世界最速で完成させたいとおっしゃっています。橋本先生、世界最速で完成させたいという大きな夢があるんですが、実現可能性といいますか、自信のほうは。

大阪市立大学・複合先端研究機構 橋本秀樹教授

やらなければならならないことなので、絶対やります。

市長

絶対やりますとおっしゃっていただいています。大阪市立大学の「複合先端研究機構」というのは、分野の間の垣根を越えた共同研究を展開しております。理系3学部や専門分野の間でどういう連携をしていけば社会に貢献できるのかという問題意識を強く持って研究に取組んでもらっております。神谷教授が化学(ばけがく)、化学(かがく)ですね、橋本教授は物理と専攻が違うということが象徴的なことになるのではと思います。こういったことができるのも大阪市立大学の特徴であり貴重な財産だと思っておりますので、お二方には今後是非、この研究を進めていただくように、加速させる大規模研究施設を設置できるようにという、大学では、経済産業省の「技術の橋渡し拠点」整備事業の採択をめざしています。今、原子力や化石燃料に代わる新しいエネルギーの開発を、日本をはじめ世界中が待ち望んでいます。この実現というものが、世界の競争の中で日本がそのトップランナーになりうるのかどうかというものが懸かっているわけです。ぜひ、次の時代の子供たちのためにも頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございます。

本日は以上でございます。

質疑応答

記者

維新の会が、市長の退職金について、削減案、条例改正案を出そうという動きがあるんですけれども、まず市長は今条例上の4430万円というこの退職金について、高いと思われていますでしょうか。

市長

あの、一般市民の感覚からいうとそういうふうになるのかもしれませんが、私がやらせていただいている大阪市民のいのち・くらしを守る仕事というもので、これは制度的に特別職報酬等審議会というものの答申を経て決定されているというものです。ですから、前にもこの場でお答えしたように、今後早急にその審議会にもう一度審議をしっかりしていただいて、報酬は今もう削減になっておりますので、この退職金というもののあり方というものに一定の指針をいただいてから決めたいというふうに思っています。

記者

じゃあ、【報酬指針】は定例で言いますと大体毎年秋、11月頃に開催かと思うんですけれども、改めて早い段階で諮問されるという。

市長

それも前に申し上げましたが、審議会のメンバーの方の日程等を調整中ということで、なるべく早い時期にお願いしたいというふうに思っております。

記者

ご自身ではいくらぐらいが適正だという、何かお考えみたいなものはありますでしょうか。

市長

そういうことを考えずにこの3年少し走ってまいりました。いきなり選挙戦で、総理の8倍ということを代表がおっしゃっておられたというのをテレビで見まして、違和感を感じました。そういうの、退職金というものは総理を辞めても国会議員の立場であられるわけですし、退職金といえるものかどうかも、私定かには知っておりません。ですから、比べようもないものをお比べになってる。橋下さんの場合は、公約で半分にするということで知事になられました。あとは、自分自身が大阪市政、この間どれだけのことをやりきれたかというものをしっかりと見ていただいたうえで、例えば市政改革の進み方であるとか、今回新たに制定させていただきました、何年もかけてようやく改革検討委員会の新しい方針というものも出させていただいて、区役所の改革等にはっきり踏み出しておりますし、成果というもので私は今のところ胸は張らせていただける成果を上げている。というふうに思っております。そういったものを具体的にお話しになるんであればいいんですが、単に高いか安いかという、「高い高い」と言ってたらみんなが高いと思うという、いつもの選挙戦でお示しになったのもそいういうかたちだったなぁというふうに思っております。それは私が任期を終える前に、自分がやりきったことが皆さんにお誓いした、あるいはお約束したことのどこまでいけているのか、という自分自身なりの決意でお示しすればいいのかなと。

記者

退職金関連で最後の質問なんですけれども、市議団が市長の退職金を決めるというその行為といいますか、考え方についてどう受け止めておられますでしょうか。

市長

地方自治法で議員提案というのができるとなっておりますから、これはおやりになるんだろうと。ただやっぱりいかにもポピュリズム政党らしいテーマの出し方やなぁという気はしますね。「今やらなあかんことほかにあるんとちゃいまっか」と。特に、東日本への支援であるとか、あるいは市政改革この間懸命に進めてきたことを、単にできていないというだけで多くの人が信用してしまうような風潮が今ありますが、大阪市の改革は本当に進めておりますし、特に財政改革は当初目標をはるかに上回って、5年間の目標値を達成したうえで、その間にも街頭犯罪のワーストワン返上であるとか、違法駐輪問題であるとか、市民に身近な施策というものをしっかりやってまいりました。そういったやってきたことを一切無視して、自分の意に沿わない人は、敵であるというやり方をずっと通しておられること、これからも続けようとされていることが、はたして市民のためになるのかどうか。やっぱり大阪市を分割したいというだけで思っておられる動きを今後されると、私は大きな声で今の大阪市が持ってる力を有効に使いながらみんなのためになる行政を目指していただきたい。それをずっと言い続けていこうと思ってます。

記者

被災地の支援の関係で、関経連とか大商とかが首都機能の移転とかそういったものを内容とする提言アピールをいくつか出しているんですが、大阪市としてどのように関わっていくかというか、どう受け止めていらっしゃるかをお願いします。

市長

一極集中が持っているこわさ・もろさというものが、今後も関東地方をどういった震災が襲うかもしれないということを考えるとですね、今回の東日本大震災が与えた教訓というのは大きいと思います。首都機能をまるまる関西に移転するのかどうかという議論は、私はまた別だと思いますが、やはり分散型のそれぞれがいろんな機能・特徴を持っている地方に政府機能を分散しても、今の情報化社会であれば困らないのではないかという思いはありますから。ただ、我々、震災支援とか、これからの国のかたちみたいなものをしっかり考えていくときに、是非せっかくおつくりになった関西広域連合、我々オブザーバーになっております関西広域連合が主導的な役割をしっかり果たしていく中で、今後の国のあり方、東京に首都機能は置くにしても、機能分散を図るというのは具体的にどういうことかというのを、我々も我々なりにいろいろと出していきたいし。日銀大阪支店がありますが、そこへもし、首都が何か被害を受けたときには、日銀機能を大阪支店に遷すことが可能であるというような、前に、これは数年前、私が市長になる前ですけれども、そういったシミュレーションをされているようです。じゃあ、実際にそれを遷していただくとかですね、あるいは、観光庁・観光行政みたいなものは京都に、とかですね、いろんな主に政令市の中でも、前の4政令市長会でも言った覚えがございます。我々4政令市の取組みというかたちで関西広域連合の中の触媒になりたいというのはまさにそういうことで、仕掛けていきたいとは思っております。ただ、首都機能を移転してすべてうまくいくのかということとは少し違うのかなと。関経連さんが具体的にどういう提案をされたのか細かく読んでませんので、またしっかり勉強させてもらいます。

記者

釜石市と仙台市の両市長との協議の中で、産業復興支援についての話題が出たかと思うんですけれども、現時点で具体的に、例えばこういう施策であるとかを大阪市としてやっていきたいというような考えがあれば、それについてお聞かせ願えますでしょうか。

市長

そうですね。仙台市の場合は、高速道路、道路の東側と西側で全く様子が違います。釜石市は中心部も含めてかなり大きな被害を受けています。それぞれの産業みたいなものを今後どう復興していくのか、あるいはまちをもういっぺん再興するにあたってどのところにつくるんか、色々問題が出てくると思いますが、やっぱり関西としてできることは何なのかと考えたときに、私たち商業のまちとして、流通のまちとして、あるいは食の都として、ずっと長い歴史を持ってますから、あらゆることで提携をさせていただく準備をしますよという応援メッセージとして伝えさせていただきました。具体的には、中小企業の支援機関であります大阪産業創造館、これを中心に、すでに各県の事務所に、3県は岩手、宮城、福島。秋田もいた。すでに各県の事務所にニーズを伺いに回っております。各県の事務所からも、大阪の企業と、それから東北の企業の経済交流に向けた取組みを是非実現してほしいという声をもらっているというふうに聞いております。これは仙台の奥山市長とお話しした時に印象的だったのは、やはり大阪と仙台、宮城というものの距離感というのが、昔は北前船の舟運、海路を通じた交流というのが大阪は日本国中とあったわけですが、東京が首都になってからは逆に物流の基盤が変わったことによって、東北と関西というものが今の距離以上の離れ方があったと。それをもういっぺん、今回の東日本大震災を機に東北と関西の結び付きが近くなればいいですねというふうにおっしゃっていたのが非常に印象的でしたし、そういった根というものが私はあるという思いで、これから関西広域連合の皆さんや、あるいは京都市・神戸市・堺市、それと協力・連携をしながら、できることをやっていこう、そういう思いでいます。具体的にいろんなプログラムが出てくるようになれば、また必ずお知らせしますので、是非応援していただきたいと思います。

記者

人工光合成について、すいませんちょっと先程伺えなかったことがあって先生お2人にお伺いしたいんですけれども、人工光合成とメタノールの生成の実用化に向けて今後一番課題になる部分と、その課題の克服に向けて今後どういったことに力を入れられる のかということを教えていただければと思います。

大阪市立大学・複合先端研究機構 橋本秀樹教授

いくつかの要素が積み重なって人工光合成ができています。大きく言うと、光のエネルギーを集める、その集めたエネルギーを使って触媒を動かすというところがあると思います。メタノールをつくるためには少なくとも2つ触媒が必要なんですけれども、そのうちの片一方に関しましては、今回の神谷教授の仕事でかなりのことが明らかになっている。もう一方の触媒に関しましても、我々日本のすべての研究者の実力をもってしまして、実証レベルでの仕事はなされていますので、その中で非常に、その系に適合したものを選別して、選んで、その3つを連携させていくというところ、そこが一番克服していかなければならない困難な課題だというふうに考えております。

記者

もう1つの触媒というのは、最後メタノールができるところ・・・。

大阪市立大学・複合先端研究機構 橋本秀樹教授

はい。最後、水素と二酸化炭素からメタノールをつくるというところの触媒系のつくり込みですね。

記者

今回被災地を視察されて、市長がさかんにおっしゃっていた対口支援というもののメリットと、あと、今後の課題とか改善点とか、市長が実際に見られて感じられたことがあれば教えていただければと思います。

市長

はい。まず、初動ですね。初動において、いかに早く現地のニーズを的確に掴むのかということに対しては、やはり経験のある職員、ならびに救急の職員が現地に入った情報をつぶさに掴める。被害状況も細かく入ってくるわけですから、今後その地域にはこういった支援が必要になるだろうと。例えば、今石巻にごみの収集というかたちでパッカー車を出しておりますけれども、これについても釜石に消防が入ったときから、将来釜石市で必要になるんだったらというかたちで、準備はしておりましたが、それは岩手県のほうでしたか、全都清の方でしたので、細かくはわかりませんが、釜石のほうでは一般の事業者のかたでなんとか手配ができるということでしたので、まだスタンバイという状況でした。そういった細かい情報収集という部分では、対口支援というのが非常に有効であろうと思います。一方、一自治体としてやれることというのは当然限られてきます。我々が言ってた最初に4都市で緊急アピールを出しましたときの、四川省の地震の復興に向けての動きという部分の対口支援、これはもっともっと大きな、例えば、関西はブロックで、関西広域連合であろうと、例えば関西というブロックで何県に行ってくれ、あるいは、北海道とそして被害の少なかった青森、秋田というところがここに行ってくれという、日本全国をブロック分けして対口支援というかたちにいくのが一番理に適っていると思います。ただ、そうは言っても、非常に細かい住民のサービスでありますとか、支援の内容といったものは直接常日頃色々と市民と接している職員のほうがはるかにノウハウを持ってますんで、その一員となってしっかり現場で働くと、お手伝いをするというかたち、ですから、今一対一の対口支援というふうに捉えられてますが、それをさらに大きいかたちにするためにも、我々の情報収集、そして、神戸は神戸で名取市さんに入ってますし、京都市さんは仙台市におられます。また4市市長が集まって、あるいは関西広域連合の中で、こういった支援の方法みたいなものをより大きな声で国に言っていく機会というのを持ちたいなと思ってますし。それこそが初動の、我々が言った対口支援の効果につながるという思いでいます。

記者

最初の退職金の質問で市長のおっしゃっていることはよくわかったんですが、1点だけちょっとわからなかったのが、要するに結局、今の市長の退職金の水準というのは、高いということではなくて適正であって、それは市長の任期を終えたときに実績を見てもらえればわかるというふうに考えてらっしゃるという理解でいいのかと。

市長

任期まだ終えておりませんので、自分自身まだやり残していることとか、しっかりこれからも力を入れていかないといけないこと、今年の4月からほんとに区役所変わりますという宣言を出して、市民にどれだけ寄り添う行政がやれているのかどうか、そういったものをしっかり見させていただいたうえでも遅くない。方向性を出すことは出しました。それを出すにあたって、しっかりと議論を重ねてやってきましたんで自信はありますが、それが実際に動くかどうかというのを見させていただきたい。そのうえで判断しますということです。

記者

基本的には適正なレベルだというふうに。

市長

適正というものが法で定められたかたちを、きちんと今は、なんべんも言いますけれども、特別職報酬等審議会というものを経て決められる。それにはあらゆる社会状況であるとか、それから世間の相場であるとか、そして大阪市長というものが持っている責任の重さ、巨大さというものを勘案したうえで報酬、それから退職金等も決められているという認識をしておりますので、その審査会・・・報酬等審議会の答申、あるいは、私からお願いしてなるべく早く出していただいて、それに対して自分なりにさらに削る必要があるのか、あるいはそれが適正だと思うのかという判断をしたいということで。単に総理の8倍やからということでね、ずっと選挙戦中はおっしゃっていたんです。総理の8倍もあるっておっしゃっていたことが、多くの人々は「ええっ、そんなにあるんか」というふうに思ってらっしゃるんですが、もともと違うものを比べられておられるというものが自分の中にはずっとありますので。

記者

わかりました。

記者

先月10日クイーンメリー2が入港しまして、それ以降震災があって、大阪港への海外からの客船のキャンセルが相次いでいるんですけれども、この状況において市長のどういうふうにお考えになっているのかという、まずご意見だけいただけますでしょうか。

市長

クルーズポート元年ということを私ども23年度の重要戦略の中に入れておりました。残念ながら、想定どおりにはいきません。これは、これだけの大震災というものを世界各国が特に放射能問題等を敏感に報じているところを見ましても当然であろうと思っております。ただ、これは関経連さんも大商さんも経済界も政界も同じで、早く関西から東日本を救う、あるいは日本全体を再興していくということに手をつないでいかなければならないという思いでいますので、関西4都市で、例えばやれる観光PRであるとか、これは船だけではなくて、「西日本、大丈夫です。日本は大丈夫です。」というメッセージをどんどんどんどん発信していく機会をあらゆるチャンネルを通じて探していきたい、そういう思いでいますし、これはもう門川市長、それから矢田市長、それから堺の竹山市長、おんなじ思いで一緒にやれると思っています。

記者

もし何かしら案があるのであればひとつ御披露いただければと思うんですけれども。

市長

クルーズポート元年については、今後の、今の要するに大阪港それから関西、想定されている観光エリアについて、大丈夫ですというメッセージを発し続けることしかないですし、現実港湾局のポートセールスの部隊もその動きをやってくれてるというふうに聞いておりますので、早くそこにもっともっと大きな発信力で連携して、日本が大丈夫ですよというメッセージを出していきたいなと思ってます。

記者

先程退職金の話題の中で、みんなのためとなる行政をもっと進めてほしいというふうにおっしゃっていたんですけれども、これは知事に対してなのか維新の会に対してなのか。

市長

どこで言いましたっけ。ごめんなさい。

記者

ポピュリズム政党らしいテーマの出し方だという話で。

市長

それはですからポピュリズム政党というのは大阪維新の会であって、退職金の削減法案を提案されるというその行為に対して、議員提案という行為に対してそういうふうに言ったということ。

記者

今日まで維新の会の新人のかたが皆さんで研修をされてましたけど、その中での発言とかについては特に市の職員のかたから聞かれたりはされてますか。

市長

いえ、聞いてません。まだ。

記者

そうですか。かなり色々新人の皆さんがこれまでの市政の取組みに対して提言めいたことも言ってたりはするんですけれども。

市長

何が見えた?

記者

提言、というか、そういったことをされているのも見受けられたんですけれども、特に何も中身については。

市長

それはこれから議会の中でいろんな意見のやり取りというものがなされるのだと思います。私自身は今までの二元代表制の議会対市長、首長(くびちょう)という構図がですね、特に市長の出席要請があっても、これは橋下代表、橋下知事も前におっしゃってたんですが、反問権がない。つまり、聞かれたことにしか答えることができないということから、開かれた議論になっているのかどうかという部分については疑問を持っておりましたので、維新の会のかたが33人になられた、なおかつ代表が反問権というものを主張してこられたということになると、今後議会でのやり取りというものの中でより一層建設的な、理事者対議員、そしてその代表たる私対議員の議論というものが、より見えやすく、反問権があればね、より見えやすくなるのではないかという思いを持ってますので、今ちょっと私の所属長に反問権をすでに導入されている議会があるのか、それに実際に運用はどういうふうになっているのか、調べてもらうように言ってます。だから、開かれた議論の議会をおそらく多くの市民の方が求められた結果でこういうかたちになったんやろうと思いますんで、それは進めたいですね。

記者

じゃあ、かなり新人議員のかたも議会も市役所もどんどん変えたいというふうにおっしゃっているんですけど、そこにはある意味市長も期待されているところというのはありますか。

市長

これもですからまだお会いしたことがないので、そういう伝聞でこうおっしゃっているからということに反応できないというのが今の私の気持ちです。はい。実際にお会いして、こういう議論の中で話し合っていけばいいことだと思いますし。はい。

記者

東日本大震災の支援の関連でちょっとお尋ねしたいんですけれども、市民から集められた救援物資、水とかタオルとかの救援物資が、旧扇町高校のほうに山積みになっているという現状があるんですけれども、それに関して2点ですね。物資、当初から余った場合はどうされるのかというのは色々想定されてたのかなと思うんですけれども、その場合はどうされるおつもりかということと、あと、義援金も募ってらっしゃるんですけれども、物資を集められたことに関しては問題はなかったかどうかというのを、市長のお考えをお尋ねしたいです。

市長

2点目がもひとつよくわからなかった。

記者

義援金だけではなくて、物資も余ることがある程度想定されてたかと思うんですけれども、物資を集められたことに、対応に関して問題がなかったかどうかというのをお尋ねしたいです。

市長

物資に関して言いますと、当初から市役所、区役所で求めましたのが、寒い時期に必要なもの、それからいくつあっても今後息の長い支援活動をやるうえにおいて劣化しないもの、そして、使い捨てという状況で対応できるようなものというようなかたちで集めさせていただいたというふうに理解しております。まだまだ長い不自由な暮らしっていうのが続いている現地のことを思いますと、物資が本当に行き渡っているというか、潤沢に山積みされているところと、そうではないところがまだこの段階になってもあるようにも聞いておりますし、それから内容の偏りみたいなものも、本当に欲しいのはこれなんだけども、これはなかなか来ないんだという声もいっぱいあるように聞いてます。で、私どもが集めているものについては、本当に欲しいというところには直接お送りする手段もとって送っているものもありますし、企業さんからご提供いただくようなかたちで情報をいただいたものについても、それが現地、被災地で必要だというものについてはすでに送っています。ですから、息の長い支援の中で必ず必要になるであろうものをまず集めさせていただいた。賞味期限があったり、あるいは食品等、輸送中に変質するかもしれない、というものを除外して集めさせていただいたというふうに思っております。義援金につきましても、これは当初から日本赤十字社にまとめてこれを被災地支援に充てるというかたちで本当に市民の方、多くの方から義援金を頂戴することができて、被災地の方たちがすごく喜んでおられはいるものの、なかなか実際に不自由な暮らしをされているところにまだ届いていないという状況もあるように聞きます。そのあたりがスムーズにいってくれるように、是非その係にあたっている人に頑張っていただきたいという思いでいます。だから、間違ってたというのは、物資の集め方と義援金の集め方?

記者

はい。要は物資、皆さんの善意で集められてる物資。集められたことに関しては全く問題がないと思うんですけれども。

市長

ええ、これは全国で集めているものと同じ傾向のものを、これは当然いるだろうというものを当然集めるのが、市民の皆さんにお願いするのが、大阪市としての支援の、まず市民にお願いするという部分では間違ってないというふうに思います。

記者

ただ、それが今現在の時点で被災地に送られることなく、必要な人の手に渡ることなく、大阪市内の1ヶ所に山積みになってる現状というのはどうお考えですか。

市長

ええ、これもですから。

市長

私は情報を聞いている範囲でさっきお答えしたとおり、これ自体山積みになっているということについては、全国のこういう避難救援物資の集積場では同じような事態が出ておりますが、それは多くの人たちの善意の集積であると、なおかつ、先程も言いましたように、日にち等の、もう暖かくなってまいりますから、多くの毛布っていうものも、今までのペースでは必要ではないだろうと。替えとかがいるケースも十分にあるわけですから、その必要なときに必要なものを送れる体制をとれればいいというふうに私は思っております。

危機管理室長

説明させてもらいます。さきに市長がおっしゃったとおり、腐らないもの、毛布、水、タオル、ウエットティッシュ、水というふうなことに限定して集めております。今釜石市に対口支援しておりまして、確かに釜石市は比較的物が届いている地域だというふうに聞いております。ただ、今現地対策本部うち建てておりまして、せっかく市民の善意で集まったものを、やはりその地域で有効に活用してもらいたいというのが我々の思いでして、向こうには伝えておりますが、特に水なんかこれから夏場を迎えて、今倉庫入ってますけれど、また運んでほしいとかいうニーズは確かに来ております。またそれ以外の地域でもニーズ来てるところもございますので、それは的確とらえて送っていきたい。また、長期的な期間ということで、今確かに震災受けた3月11日は春に向かおうとしてるけれども寒かった。でも1ヶ月経てばぬくくなってきておりますけれども、やはりこれからまだ仮設住宅というものが半年かけて進めていかなあかんと、避難所生活で使っている毛布以外にもやはりそのようになってくると、家族も集まってきてそれぞれ使う人もあるというニーズも聞いておりますので、やはり息の長い一年通じてやっていきたいというふうに考えておりますので、我々は無にしないように努力していきたいというふうに考えております。

記者

じゃ、もう廃棄されることはもう今後ないということですか。

市長

廃棄ですか。

記者

はい。

市長

例えば、水等で、あれ水も賞味期限っていうか、あるんですよね。

危機管理室長

ええ。まだ、あるやつありますので、もうぼちぼち送れる段取りで釜石市とも話させてもらってますんで、水だけはやっぱり気にして、賞味期限が切れない前に送りたいと思ってますけども。

市長

ですから、そういうものもしっかり見据えて、それこそが対口支援というかたちに具体的になるんだというふうに思っておりますし、それだけではなくて、様々な支援の仕方というものも模索していきたいし、それを市民の皆さんのご了解を得ながら進めていきたいというふうに思っています。一方、先週やらせていただいた被災地から大阪市内に移り住んでこられている一時避難されている方たちの暮らしについても、社会福祉協議会やボランティア情報センターの協力を得て、必要な物資、あるいは日用品というものもお手元に届けられるようなかたちも整備しておりますので、当初なかなか行き届かない点もあったかと思いますが、是非市民の皆さんにも今後息の長い支援の手をお願いしたいというふうに言い続けていきたいし。あとあれは、本来は扇町高校にあるものは信太山に送ることになってた?。

危機管理室長

いえ、あれは、経済局の方で募集し、信太山に送る予定でございまして、そちらにも来ておりますけれども、本来あれはニーズがあれば送るという約束やったんですけれども、やはりせっかく提供いただけるご意思を示していただいてますので、そのリストを色々お配りして、その中で必要なものをお届けするということで。結構、今、野球のグローブとかボールも入っておりまして、それが欲しいとかいうニーズも来ておりまして、やはりいっぺんには無理ですので、常時そういうニーズを聞いて、送らせてもらっております。

市長

よろしいですか。