平成23年4月27日 大阪市長会見全文

【東日本大震災復興支援に向けた市長メッセージ周知活動について】

皆さんこんにちは。よろしくお願いします。本日はまず、震災に関連した海外への情報発信についてでございます。大阪市の海外事務所から入ってきます情報を見ましても、今、世界の認識は、「今回の大震災や原発事故で日本中が被害を受けている」というものになってしまっております。このような誤解は本当に深刻な問題で、日本経済に及ぼす影響は計り知れないものがあると感じています。実際、大阪でも外国人観光客は大きく減っておりますし、国際会議のキャンセルなども起きております。このような状況を打開するためには、「日本は大丈夫。安全だし元気だ」というメッセージを大阪・関西が全力で発信していく必要がございます。それも、各自治体や民間が連携しながら、海外のいろんな層に向けて、戦略的に発信していくことが大切です。例えば、実際問題として、大阪港にやってくる予定のクルーズ客船、今年は「クルーズポート元年」と位置づけていたわけでありますが、28回予定していたものが、今日現在、そのうちの17回分がキャンセルになっております。これについては、直接には客船会社や、あるいは代理店に大阪が安全であるということをアピールしているんですが、一方で海外の国々の誤解を解いていくという地道な活動が、本当に安全なんだという実例を示す活動とともに行っていくという必要があると思います。幸い、6月4日と5日に、ドイツ船籍の『ブレーメン』が上海から大阪にやってきます。6月4日、5日とやってまいります。これを受けて、大阪の安全や、あるいはおもてなしを世界に発信するために、歓迎放水でありますとか、歓迎演奏、コーラスなどといった歓迎行事を実施する予定です。

それから先日、これは24日でしたが、観光庁長官や3府県・政令市の首長などトップが集まり、観光で日本を元気にするための意見交換会『京都円卓会議』が開かれました。観光で日本を元気にする、その推進エンジンとして、関西が一丸となって取り組むということを確認いたしました。私からは、「それぞれの都市が持つネットワークや強みを生かして同時多発的に一気にプロモーションを行うことで、風評被害の風を変えられるのではないか。是非、関西で結集して、有機的な連携の取組みを進めよう」と、このように提案をさせていただいています。それから、5月の12日から上海で4日間開催されます国際観光展がございます。姉妹都市である上海市から、「大阪が安全で安心して観光できることを特別にアピールしたい」というお気遣いをいただきました。この上海での観光展を震災後初の海外プロモーションと位置づけて、職員も派遣し、上海市のご好意をしっかりと活用して、大阪・関西・日本の元気をアピールさせていただこうと思っております。また、これを皮切りに、今後、経済界や関西広域連合、政令4市などとも連携し、積極的にプロモーションを展開してまいります。地道な安全アピールということで言いますと、関西に18ある領事館に、4月11日以降、大阪市のスタッフが直接、私のメッセージを持参してお願いしております。

母国に向けて、「大阪が安全であること」を伝えていただくための行動でございます。各領事館からは、それぞれの母国に「しっかりとメッセージを届ける」、「領事館のホームページでも発信していく」といった、非常に協力的なコメントをいただいています。「大阪・関西はいつも通り安全です」というこのメッセージは、世界約4000社の民間企業にも、4月11日付で、持参やメールでお届けしております。このメール発信にあたりましては、大阪フォーリンネットワーククラブ参加企業、駐日アメリカ商工会議所関西支社のご協力もいただきました。そのほか、姉妹都市、大阪市の海外事務所のルートも活用し、中国語、韓国語でも作成して現地の行政機関や企業に配信しております。これら4月11日以降に発信いたしましたメールの総数は、合わせますと6500通になります。今後も、様々な活動を通じて大阪から元気を発信し、皆様と力を合わせて、日本の復興につなげていきたいと思っております。

それから先日、これは24日でしたが、観光庁長官や3府県・政令市の首長などトップが集まり、観光で日本を元気にするための意見交換会『京都円卓会議』が開かれました。観光で日本を元気にする、その推進エンジンとして、関西が一丸となって取り組むということを確認いたしました。私からは、「それぞれの都市が持つネットワークや強みを生かして同時多発的に一気にプロモーションを行うことで、風評被害の風を変えられるのではないか。是非、関西で結集して、有機的な連携の取組みを進めよう」と、このように提案をさせていただいています。それから、5月の12日から上海で4日間開催されます国際観光展がございます。姉妹都市である上海市から、「大阪が安全で安心して観光できることを特別にアピールしたい」というお気遣いをいただきました。この上海での観光展を震災後初の海外プロモーションと位置づけて、職員も派遣し、上海市のご好意をしっかりと活用して、大阪・関西・日本の元気をアピールさせていただこうと思っております。また、これを皮切りに、今後、経済界や関西広域連合、政令4市などとも連携し、積極的にプロモーションを展開してまいります。地道な安全アピールということで言いますと、関西に18ある領事館に、4月11日以降、大阪市のスタッフが直接、私のメッセージを持参してお願いしております。

母国に向けて、「大阪が安全であること」を伝えていただくための行動でございます。各領事館からは、それぞれの母国に「しっかりとメッセージを届ける」、「領事館のホームページでも発信していく」といった、非常に協力的なコメントをいただいています。「大阪・関西はいつも通り安全です」というこのメッセージは、世界約4000社の民間企業にも、4月11日付で、持参やメールでお届けしております。このメール発信にあたりましては、大阪フォーリンネットワーククラブ参加企業、駐日アメリカ商工会議所関西支社のご協力もいただきました。そのほか、姉妹都市、大阪市の海外事務所のルートも活用し、中国語、韓国語でも作成して現地の行政機関や企業に配信しております。これら4月11日以降に発信いたしましたメールの総数は、合わせますと6500通になります。今後も、様々な活動を通じて大阪から元気を発信し、皆様と力を合わせて、日本の復興につなげていきたいと思っております。

【津波対策について】

震災関連でもう1つ。大阪・関西の経済対策と同時に、防災についても急ぐ必要がございます。特に津波対策ですけれども、避難方法も含めて、防災計画を見直す必要があると。震災後、現地を訪れたあとでも、いつでも何度も私申し上げておりますけれども、今回の地震を受けて設けました大阪市総合対策会議でも、まずは市民の皆さんの命を津波から守る対策を進めるようにと準備をしております。例えば、津波避難ビルの指定でありますとか、市民への津波対策の広報など、今できる対策、これを早急に進めてまいります。一方、南海・東南海の地震。これによる津波対策というのは、府県レベルではなくて、さらに広いエリアで検討すべきことと考えておりまして、先般、神戸市の矢田市長に連絡をいたしまして、津波対策について関西広域連合で検討を始めるように呼びかけようということをお電話で話しました。それに対して、「よし、わかった」というふうに言っていただいて、さっそく矢田市長から井戸知事にお申し出をいただいて、井戸知事も同じ考えである旨の連絡を本日、正午過ぎにいただいております。関西4都市と関西広域連合が足並みを揃え、具体的に実効性のある防災計画を早く策定できるように努めてまいりたいと、このように思っております。

【インテックス大阪一時避難所を閉鎖し使用資材や物品等を被災地に搬送します】

次です。海外での風評による誤解を解きながら、経済を活性化させていくことは喫緊の課題ですけれども、インテックス大阪の活用も重要なポイントになります。国際的な展示会などはまだこれからですが、当面、国内向けの活用などを図ってまいります。このことも視野に入れまして、現在、東日本大震災被災者にご利用いただいています、インテックス大阪6号館の一時避難所を、現在入所されている方々の市営住宅等への転出予定を考慮しながら、5月の連休明けを目途に閉鎖することといたします。現在、10世帯20名の被災者に入居いただいております。今までの合計は延べ17世帯28名です。このインテックスの一時避難所につきましては、ご存知のように大阪府からの要請を受けて、被災地の透析患者と、その家族を受け入れる目的で3月28日月曜日に開設いたしました。その後、4月5日から受け入れ対象者を拡大して、府とともにコミュニティごとの受け入れを含め、被災各県や釜石市への呼びかけを行ってまいりました。特に、透析患者受け入れの施設といたしましては、首都圏における大規模停電のリスクも考慮して、人命に関わる避難施設を西日本に大規模なかたちで確保しなければならないと、こういう趣旨で、日本透析医会の判断・要請により設けたものです。幸い、被災地や首都圏での透析患者治療が軌道に乗ったことで、バックアップ体制としての役割は、今後は必要性が薄いと思われます。そこで、インテックスで用意した設備を、現地で有効に使ってもらおうと方向転換した次第です。一時避難所開設にあたりまして支援をいただきました企業・市民の皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。現時点で一時避難所に入所されている方々については、近々、市営住宅等へ入居いただける目途がついております。今後、避難して来られる方の受け入れについては、市営住宅や職員公舎で引き続き対応してまいります。インテックス大阪で使用した間仕切り用資材なんですが、この資材については、福島県の南相馬市から、緊急支援物資として送ってほしい旨の要請がきております。また、インテックスにご寄付いただいた物品についても、宮城県松島町や南三陸町などの被災地から、送ってほしいという要請をいただいています。私たちには、ご寄付いただいた人々や企業の、被災者を支えたいという気持ちを東北に届ける責務がございます。出来るだけ早く、インテックスで使用した資材・物品類を、被災地へ責任を持って搬送してまいります。ご寄付いただきました皆さまに重ねてお礼を申し上げます。

【駅周辺の放置自転車台数半減の削減目標を達成しました】

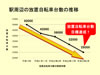

次です。放置自転車の削減目標を達成いたしました。平成21年3月に策定しました『「元気な大阪」をめざす政策推進ビジョン』におきまして、放置自転車対策は、鉄道駅周辺の放置自転車台数、約5万台を半減するという目標を掲げて対策を進めております。これをご覧いただきます。

これは平成23年2月に台数調査をしました結果、2年で半減。これは当初19年で5万台あったものが、2年で半減の約2万5000台という目標を達成できていることがわかりました。2年と言いますけど、1、2、3、4年で半減ですね、正確に言いますと。積極的な取組みをして、2年でということでございます。これだけ短期間に達成できましたのは、何と言いましても、地域の皆さんの取組みの輪が広がったことが大きいと思っております。

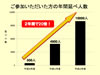

この数字なんですけれども、駅周辺での啓発活動など、放置自転車対策にご参加いただいた市民の方の人数です。平成20年度、この時点で延べ約500人でございましたが、平成22年度は延べ1万人と20倍に増えています。一方、本市としても、放置自転車撤去の強化でありますとか、駐輪場の増設に努めてまいりました。

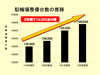

これが駐輪場の数です。平成19年度末に比べまして、この3月、平成22年度末には、1万4000台分増えております。この1万4000台の中には、鉄道事業者で設置にご協力いただいたもの、約4500台が含まれております。市民の皆さん、そして関係者の皆さんに、改めて心からお礼申し上げます。このように、放置自転車の台数は順調に減少していると言いましても、駅周辺にはまだまだ多くの放置自転車があります。放置自転車問題が抜本的な解決をみたというわけにはいきません。今後も、これまでの対策に加えて、さらに様々なかたちで駐輪場の整備などの取組みを新たに進めていきたいと、このように思っております。具体的には、地下鉄の長堀鶴見緑地線 大阪ビジネスパーク駅なんですが、地元企業との『自転車まちづくり地域協定』、これによりまして企業地内の駐輪場整備や、あるいは啓発活動などを実施するということにしております。4月1日に本市の駐輪場と、それから地元企業による駐輪場がそれぞれオープンしております。それから、阪神電鉄 千鳥橋駅では、4月1日に区役所が主体となって道路予定地を利用した駐輪場がオープンしております。これらの新たな駐輪場の開業に加えまして、キタエリアやミナミエリアなどで5月以降、新たな駐輪場を順次開業してまいります。今後も、市民協働を柱としまして、これまでの効果的な対策を継続するとともに、新たな手法も活用して、放置自転車台数全国ワースト1の返上をめざしてまいります。5万台と言ってた時のワースト1、これが大阪市なんですが、その時のワースト2が横浜で2万5000台、その差が2万5000台あったことで、目標2万5000台ということを言って達成したわけですが、この間に横浜市も頑張っておられまして、現在ワースト2ではあるんですが、1万8000台、その差7000台ということでございまして、これからまた市民の皆さんにご協力いだだいていきたい、このように思っております。私からは以上でございます。

これは平成23年2月に台数調査をしました結果、2年で半減。これは当初19年で5万台あったものが、2年で半減の約2万5000台という目標を達成できていることがわかりました。2年と言いますけど、1、2、3、4年で半減ですね、正確に言いますと。積極的な取組みをして、2年でということでございます。これだけ短期間に達成できましたのは、何と言いましても、地域の皆さんの取組みの輪が広がったことが大きいと思っております。

この数字なんですけれども、駅周辺での啓発活動など、放置自転車対策にご参加いただいた市民の方の人数です。平成20年度、この時点で延べ約500人でございましたが、平成22年度は延べ1万人と20倍に増えています。一方、本市としても、放置自転車撤去の強化でありますとか、駐輪場の増設に努めてまいりました。

これが駐輪場の数です。平成19年度末に比べまして、この3月、平成22年度末には、1万4000台分増えております。この1万4000台の中には、鉄道事業者で設置にご協力いただいたもの、約4500台が含まれております。市民の皆さん、そして関係者の皆さんに、改めて心からお礼申し上げます。このように、放置自転車の台数は順調に減少していると言いましても、駅周辺にはまだまだ多くの放置自転車があります。放置自転車問題が抜本的な解決をみたというわけにはいきません。今後も、これまでの対策に加えて、さらに様々なかたちで駐輪場の整備などの取組みを新たに進めていきたいと、このように思っております。具体的には、地下鉄の長堀鶴見緑地線 大阪ビジネスパーク駅なんですが、地元企業との『自転車まちづくり地域協定』、これによりまして企業地内の駐輪場整備や、あるいは啓発活動などを実施するということにしております。4月1日に本市の駐輪場と、それから地元企業による駐輪場がそれぞれオープンしております。それから、阪神電鉄 千鳥橋駅では、4月1日に区役所が主体となって道路予定地を利用した駐輪場がオープンしております。これらの新たな駐輪場の開業に加えまして、キタエリアやミナミエリアなどで5月以降、新たな駐輪場を順次開業してまいります。今後も、市民協働を柱としまして、これまでの効果的な対策を継続するとともに、新たな手法も活用して、放置自転車台数全国ワースト1の返上をめざしてまいります。5万台と言ってた時のワースト1、これが大阪市なんですが、その時のワースト2が横浜で2万5000台、その差が2万5000台あったことで、目標2万5000台ということを言って達成したわけですが、この間に横浜市も頑張っておられまして、現在ワースト2ではあるんですが、1万8000台、その差7000台ということでございまして、これからまた市民の皆さんにご協力いだだいていきたい、このように思っております。私からは以上でございます。

質疑応答

記者

インテックス大阪の件なんですが、これは結局、透析患者は1人も入らなかったということですよね。で、その間、東日本での治療の環境が安定したというような旨のことをおっしゃっておられましたが、1人も入らなかったのは東日本での治療の環境が安定したからだけなんでしょうか。なぜ1人も入らなかったのでしょうか。

市長

なぜでしょうね。やはり遠かったということではないですか。ただし当時、電力需要、供給という関係で、ほんとに継続的な安定した電力が必要となる透析患者、これはもう命にかかわることですから、それを大阪府の要請を受け、あるいは日本透析医会からの要請を受けたかたちでやらせていただきました。この400という人たちの数についても、この人数は大阪のこの圏内であれば、その治療を受けられる医療機関があるという数字をもとに割り出しておりますので、緊急時、しかも命にかかわるという状況でのバックアップをさせていただいた。しかし、その間に電力需要、さらに遠隔地という部分での、患者の方が来られなかったということだと思います。ただ、電力需要が好転したということがなければ、きっと色々なかたちで貢献ができたと思いますが、むしろ被災地の方たちにお会いしても、なるべく近いところで、この先どういうふうになるのかというのを見守りたいという思いがおありですから、そういった思いでの距離というのが、やっぱりあったんだなというふうに思います。

健康福祉局総務部長

健康福祉局の総務部長でございます。

市長

はい。

健康福祉局総務部長

ちょっと補足させていただきます。当初、日本透析医会が400名の患者の受入れを要請した背景でございますけれども、当時は、やはり沿岸部のスペースの被害が甚大であったということと、一部のスペースに透析患者が集中して医療スタッフに過大な負荷がかかっておったと。例えば仙台の社会保険病院では通常最大100人の透析治療を行っていたのが、ピーク時で600人の透析治療を行うといった状況でありますとか、また先程、市長のほうからもありましたが、東京電力・東北電力の計画停電が計画されており、透析治療への深刻な影響があったと。2009年末の統計数値ではございますけれども、福島・宮城・岩手の3県で合計1万2300名くらいの透析患者がおられまして、仙台・石巻等の大都市の多くで透析不能であるということが想定され、また実績としましても福島県いわき市ですね、そこで1000名程度の透析患者が非常に問題になっておったということで、東京であるとか北海道のほうにも大量の移送をされたということでございます。そのような背景があって、大阪府のほうに400名の受け入れを要請されたということでございます。ただ先程ございましたように、現地のほうでは、やはり遠隔地の大阪、関西のほうでは、なかなか日本透析医会のほうも非常に働きかけを行われたんですけれども、なかなかこれについては色々、積極的ではなかったということもございまして、結果としては大阪のほうに来られておらないという状況でございます。今回、転用にあたりまして、日本透析医会のほうとも色々確認したんですけれども、やはり今の現状としては、岩手のほうでほとんど透析施設も元に戻っておるというようなこともございますし、福島県のほうでも、かなりの患者が東京とか色々出ておられたんですけども、戻ってきているという状況もございますんで、やはり、大半の患者の方々が地元を離れることについては非常に抵抗があったということでございます。

記者

府の要請があっただとか透析医会の要請があった、だからつくったというふうに理解しておるんですが、そうですよね、基本的に。

市長

基本的にはその連絡、要請がなければ、我々として、そこまでの情報に辿り着いたかどうかは不明です。はい。

記者

インテックス大阪に設けられた透析患者用の避難所ですね、そのオープンの日にですね、大阪透析医会の会長と話をしたんですが、その時に全く大阪に来そうな人はいないとオープンの当初から言っていて、情勢の変化も何もなくですね、オープンの当初から大阪透析医会の会長は言っていたんですね。一番最初の日に言っていたんですよ。それ何か連絡がうまくいっていなかったとかですね、府なり、透析医会なり、市なり、何かないんですかね。情勢の変化だけですか。こんなに400人も用意したのが1人も入らなかったというのは。

市長

はい。むしろ、現地近くで透析治療を受けられる環境というものが整ったということで理解しておりましたので、それがどうなるかわからない状況でつくるのに、それだけの日数を要した。あるいは、資材の調達あるいは民間企業からのご協力をいただいて、あの日に開設したということでございますから、まだまだ、あの段階で、3月28日の段階で、あるいはつくり始めた段階でですね、電力需要であるとか、患者の状態であるとか、今後の状況を考えると大規模なバックアップ体制が必要だという認識のもとの要請に応えたというつもりでおります。はい。

健康福祉局総務部長

すみません。

記者

いえ、ちょっとごめんなさい。時間もったいないので市長に。最終的に1億5000万円というのは、一概には答えられないかもしれないですけど、非常に、一般的には、大阪市にとっては大きくないかもしれないですけど、一般的には大きな額ですよね、一応。

市長

いや、大阪市にとっても大きいですよ、それは。

記者

それは、あんまり、要はどの程度に受け止めておられるのかと。1億5000万円、端的に言うとパーになったに近いかなあというふうに感じるんですが、どう受け止めてらっしゃるんですかね。

市長

人の命、しかも治療が必要なと言われている人たち、そこに電力が必ず必要な治療であると、安定した電力が。そういったものを受け入れてほしいという要請に全力で応えるというのが、行政の責務だと思ってやりました。それが、結果的にそうであったからといって、じゃあ何もかも無駄にしたのかというのではなく、この間、企業の方からいただいたご支援と物資等についても被災地に送るような手筈もさせていただいてますし。バックアップってそういうものじゃないですか。公がなすべきバックアップ、人の命というものを最重要に考え、なおかつ、その方たちが治療を受けておられる方たちであって、ヘルプという、その発信を受けた自治体としてやれることをやったという気持ちでおりますが。はい。

記者

統一選の結果を受けてですね、民主党の大阪府連の樽床代表が辞任の意向を表明されたんですが、大阪市議会も大きく議席を今回、民主党市議団で減らしていますが、民主党の全面的なバックアップを受けて当選された市長として、今後の市政運営に与える影響について、どのように認識されているかということとですね、統一選前半戦の落選にも合わせた府連の反省会の中で、市長の発信力が足りないというような意見も出たようです。民主党の退潮は全国的な政権批判の逆風というものも大きいかと思うんですが、そうした意見が出たことについての受け止めをお願いします。

市長

まず、樽床代表、それから民主党大阪府連の衰退という、統一地方選、樽床代表の辞任ということなんですけれども、やはりこの間の政権運営に対する逆風というものを非常に厳しく受け止められたと。結果がそのものをよく示しているという感じがいたします。それから、民主党府連大会ですか。府連の大会ではないんか?議員団、あるいは集まりの中で、私の発信力云々ということを言われたという報道は見ましたが、自分自身、直接言われておりませんので何ともお答えしようがない。今後の市政運営については、私は確かに選挙の時は民主党に応援してもらいましたが、以降、民主党の人たちからも協力をいただきながら、自民、公明、ある時は共産党さんの思いというものもしっかり受け止めた市政運営をやってきたつもりです。それがずっと全方位と、要するに市民のために市政をやってくる、やるんだという思いをずっと言わせていただいてますんで、それは今までと変わりなくやらせていただきたい。ですから、今回、改選なって、新たに議会に来られる、市会に来られる議員の方たちと二元代表制のもとで、しっかりした議論をさせていただきながら、私は市役所を代表する市長として、行政を代表する市長として「市民のためにこうあるべき」ということを絶えず言わせていただこうと思っておりますから、選挙当時の推薦母体云々というのは現時点では私の中では関係がないという思いでおります。

記者

おそらく私の記憶では大阪市さんからの正式な広報はなかったかと思うんですが、旧扇町高校に山積みにされている物資なんですけれども、NPO法人ですかね、市長のツイッターで引き取り手のほうが。

市長

『踏ん張ろう東日本プロジェクト』、西條さんですね。

記者

はい。引き取り手のほうが決まった、ちょっと文面覚えてないんであれなんですけれども、そういうふうにお書きになってたと思うんですが、その経緯とか今後の段取りみたいなものをちょっと教えていただきたいんですが。

市長

あれいつでしたか、日にちは忘れましたが、東大阪市野田市長から電話が入りまして、『踏ん張ろう東日本プロジェクト』の西條さんという方が、どう言うんですかね、被災地の避難所で必要としている物資の非常に具体的個別の情報を、送ろうと思っていらっしゃる方と橋渡しをするプロジェクトをやってらっしゃるということを紹介を受けました。我々がたくさん市民の皆さんからいただいた救援物資、これを送ろうとしても集積所がいっぱいで送れないという状況であるというのは、先週のこの時間でもお伝えしました、お答えしました。その物資の中で、特に西條さんと電話でお話しした内容は、具体的な避難所で水に困っているところがあるから是非届けてほしいということを聞き、それを私どもの(震災)支援対策室長の藤嶋室長につなぎ、あとは藤嶋室長と「踏ん張ろうプロジェクト」との間で連絡を取り合って送るということを、すでにその日のうちに送りました。それだけではなくて、やはり市民からいただいた物資、私たちが今まで思っているルートでは、確かに集積所の混雑ぶりとか、整理の仕方がなかなか進展しないというような現状もあちこちで報じられております。その一方で、本当に届いていないところがあるとしたら、その情報があるところに我々から積極的なアプローチをして、送る努力をしようということに藤嶋室長のほうで方向を決めていただいた。その具体的なデータについては、まだホームページにあげられておりませんが、ある程度まとまったところでホームページにもあげ、日々更新するようなかたちをとるのが、寄せていただいた市民に対する説明責任を果たすということになると思っています。水に関しては、じゃあ、ちょっと藤嶋室長のほうから具体的に。

震災支援対策室長

今、市長が申し上げましたように、西條先生とすぐ連絡をとりました。先週の金曜日だったというふうに記憶してます。皆さん方、報道でですね、実はあちらこちらからですね、個人からも大阪市のほうに連絡がつながりました。ただ、やっぱり一定、きちっとしたルートいうんですか、公的な、市民の思いはやっぱり公的、大阪市役所に届けられるというのは、公的な思いが強いものですから、我々としましても一定整理をしまして、その中で西條先生のほうにですね、金曜日、水が足りないという情報がございましたので、水というのはやっぱり命に関わるものでございますので、金曜日、とりあえず、土日がございますので、60本をお送りしますというのが多分、ツイッターに載ったんではないかなと。非常に、先程から出てますように、避難所でですね、水がないということはこれは大問題ですので、それは大阪市としてもですね、今、手持ちがございますので、したがって、おかげさまでと言ったらいいんですか、水のはけがですね、9000本あったのが、ずいぶん見通しが立ったというんですか、被災地に送られるようなかたちになってます。さらに釜石市、それからいわき市、それから遠野市等々からもですね、ご連絡がありまして、現在、調整をしております。ただ、季節的なものがございますので、毛布等々はですね、やっぱり一定、現地のニーズがあってはじめて我々もですね、動けるものでございますので。ただ、今後については、それもですね、調整をしたいというふうに考えております。よろしくお願いします。

市長

私の思いを付け加えさせていただきます。扇町高校に山積みになっている物資というものを報道していただいたことで、こういう小口であっても本当に足りないという悲鳴を出しておられる方を公的に補償できると、そういう方が間違いなくいるという情報としてつかんだということで我々は動かせていただきました。やはりこの間、様々なツール、情報の流入や混乱といったものの中から、行政の責任として市民の方の善意を預かっているわけですから、それが間違いのない相手に届くという責任を果たさねばならないという思いもございます。この間、藤嶋室長に指示をいたしまして、今申し上げましたネットワークだけではなくて、様々な、ほかにも色々、中間支援の動きをやっていただいているネットワークございますが、規模的にやはり個人レベルを相手にされていると、非常に小口の作業が発生してしまう。行政で集めさせていただく目的というのは、やはりある程度まとまった量として現地に届けるということを代わりに、市民の皆さんの代わりにやろうということで対応させていただいていますので、4トントラック1台分が。

震災支援対策室長

扇町高校のイメージを言いますと、ざっと200トンぐらいの、紙おむつとかですね、非常にかさばるものがございますので、報道されたように非常に山積みになっているという表現が適切かどうかわからないですけれども、ただ4トントラックでですね、昨日発送しましたのは4トントラック1台分であります。したがって200分の4が動いたと。今日、明日もですね、4トントラックを動き出します。だから、品目によりましてですね、水というのは、あまりかさばらないものでございますので、ただ、紙おむつ等がですね、非常に、毛布等もかさばるものでございますので、その辺のご理解もよろしくお願いします。

市長

つまり、トンというと重さになりますよね。ところが容積でいうと、それ分ぐらいの大きさになっているということですね。

震災支援対策室長

そうです。はい。すみません。

市長

重みが200トンあるということではないですね。

震災支援対策室長

はい。ちょっと誤解されるような表現をとりまして誠に申し訳ありません。

市長

でも、その報道をきっかけにしまして、こういうかたちでまだまだ、これは西條さんもお書きになった、ブログにお書きになってたことなんですが、結局こういったかたちで行政が集めたものが、どこかでボトルネックがあって止まってしまってる。それを後ろから集めてる部隊が送ろうとしても送れないという状況は、いたるところに見受けられるので、逆に本当に必要であるというところの確認ができれば、そこへ我々としては可能な限り対応していくという思いでやらせていただいていますので、是非、市民の皆さんにご安心いただくとともに、ご支援、ご声援いただいたことを感謝したいという思いでおります。はい。また、ホームページ等で扇町高校からの搬出状況といったものを出していきたいとも思いますし、これは震災支援対策室のほうでまとめて、プレスの皆さんにもお伝えしようというふうに思っています。よろしくお願いします。

記者

月曜日にですね、ペーパーでコメントは頂戴したんですけれども、吹田の市長選なんですが、維新の会は選挙期間の中でですね、役所の批判ですとか、あるいは吹田市の職員給与についての高すぎるという批判、こういうことを展開して、結果的に8000票余りでですね、現職12年された阪口市長を破られたわけなんですけれども、平松市長は阪口市長に為書きも送られ、支援をされていたかと思うんですが、改めてどう受け止めておられるかお願いします。

市長

はい。隣接都市協議会でも、あるいは私どもが主催した、隣都協主催か、のシンポジウムでも出てきていただいて、地方分権のあり方をどう捉えるべきかというものを、吹田市長の立場からお話しになっておられました。そういったことからしても、同じ方向を向いてこれからの地方分権にいっしょに力を発揮していただける方だと思っておりましたので、為書きも送らせていただきましたし、これは府下市長、結構多くの方が送られていたと思います。新しい井上市長に期待することというのは、やはりこれからの地方分権のあり方、地域のあり方、住民自治のあり方というものが、しっかりと地に足ついたかたちで展開していただけるのであれば、特に隣接都市協議会という枠の中で、我々といいますか、大阪市の側からは都市連合構想というようなかたちで今後、具体的な提案もさせていただきたいと思っていますので、いっしょにそういった地方分権の流れに加わっていただけるような動きを是非お願いしたいという思いでいっぱいです。

記者

追加でなんですが、維新がですね、役所批判をして選挙に打ち勝ったと、こういうことについてのですね、民意というのはどのように受け止めておられるでしょうか。

市長

それだけであったとしたら、もっと開いたんじゃないでしょうか、逆に。橋下さんが選挙戦に入っておられたようですし、この間の維新旋風とでもいうべき流れや、あるいは市会議員、市議会議員ですか、吹田市議会議員の開票結果を見て、驚くような、大阪維新とは関係のない「維新」という名前のついておられる方が上位にこられているというような、風はやっぱすごいなっていうのが実感です。ただ、何べんも言いますけど、じゃあ大阪市分割するのがええのかと、あるいは大阪市をバラバラにするのが本当に大阪市民にとってプラスになるのかという具体的議論に入っていきますと、多くの大阪市民の方にはわかっていただけると私は思っておりますけどね。ですから、早く個別の話をですね、していただけるようになればいいなあと思っております。具体的な話をしないことには、単に批判をされているばっかりという印象が否めませんので。そんな感じですか。はい。