平成23年6月3日 大阪市長会見全文

【東日本大震災の被災企業等を支援します】

皆さんこんにちは。よろしくお願いします。本日はまず、被災地の企業への支援についてでございます。支援の範囲を拡大するということになります。東日本の企業からいただいているご相談のうち、例えば首都圏の認証検査機関からの相談があるんですが、そういった機関で必要とされているものは、24時間安定して機器が動くということが事業活動の前提となっております。そこでリスク分散のため、拠点の一部を関西に置こうという検討をされているそうなんですが、こういったケースに対応するため、オフィス賃貸料の助成の対象範囲を、直接的な被害がなくても震災による影響を受けている企業にまで拡大しようということでございます。また、同じリスク分散の観点から、倉庫やデータセンターを建設するための事業用地の求めるという声が寄せられるようになってきております。こうした声にお応えするために、定期借地の手法で市が持っている土地を提供できるようにいたします。こういった新しい支援策は、関西広域連合とも連携し、関西広域連合のポータルサイトでも見ていただけるようにしております。それから被災地の物産品の販売促進、これもやっていきます。ちょっと先になりますけれども、11月22日、大阪産業創造館で、東北地方の特産品や加工品を持つメーカーなどが出展し、大阪市内の食品卸や小売店などが来場する商談会『「天下の台所」(~がんばろう東北・がんばろう日本~こだわり食材商談会)』を開催いたします。また、10月9日・10日に開催します「大阪あきない祭り2011」のオープニングイベントでも、会場に特設ブースを設置しまして、東北地方の物産品を販売しようとしております。それから調達先のマッチング、これも実施します。これは、被災地の企業が部品などの調達について、代替生産先を探しているといったケースに対応するものでございます。大阪にある東北6県の県事務所などからの要請に基づきまして、最適な市内企業を紹介しようというもので、大阪産業創造館で対応いたします。

【本市が考えるエネルギー対策について】

次です。福島の原発事故、これは改めてこれからのエネルギー問題を私たちに突きつけております。この問題は、前向きに取り組むべきものだというのが私の強い気持ちでございます。で、エネルギーについての大阪市の考え方、取組み状況を改めてお話ししたいと思っております。

すでに2月に作成いたしました「大阪市経済成長戦略」の中で、次世代エネルギーの活用ですとか、エネルギー消費の効率化の動きを、新たな成長につなげようと主張し、具体的な取組みについても、23年度予算に盛り込んでおります。で、今回の震災はそういった我々の思いというものを、より一層加速する必要があるだろうということと同時に、それこそが、これからの日本の立ち直りに、力になるはずであるというつもりでございます。ですから、一時的な危機対応というものに終わるのではなくて、変革を新しい日本の成長に結びつける動きにしたいという思いです。そういった思いを、企業や自治体で共有して、日本の再生を関西が牽引していこうという思いを込めて、大阪市の取組みについて、これからも紹介していきたいということです。

お手元に資料を配らせていただいておりますが、まず5ページをご覧いただきたいと思います。これは、地域へのエネルギー拠点をつくるということです。大阪市では今、9つのごみ焼却工場、ごみ処理工場が稼動しております。しかし、その9つのごみ処理工場によって、どれぐらい発電しているか、電気を生んでいるかということを皆さんどれぐらいご存知でしょうか。実は、12万世帯分の発電をしております。で、そのうちの半分にあたります6万世帯分は自家消費しておりますので、残りの6万世帯分を関西電力に売電、売っております。金額にして年間約20億円になります。こういうエネルギー生産をもっと拡大していく必要があるだろうということを、この5ページで申しております。

それから、資料の3ページにあります、「森之宮モデル」というのは、森之宮のごみ焼却工場の建替計画を3年前にストップさせまして、発電もできる次世代のエネルギーセンターに一新するようにという指示を出しているものでございます。

その次の4ページ、臨海部でも、夢州メガソーラー事業や、再生可能エネルギーを活用したスマートコミュニティの計画を進めております。

こういった森之宮や臨海部の取組みは、地域へのエネルギー供給拠点をつくるといった取組みの実践になると思っています。

それから、エネルギー消費の効率化ということについてなんですが、多くの方が心配されております、この夏の電力供給不足ということについて、現時点では、まだ関西電力さんから具体的な要請を得ているわけではありません。我々、筆頭株主として、そして住民のくらしを直接あずかっている自治体の長として、一刻も早く正確な情報の開示・提供を求めております。それと同時に、万一の場合は、電力不足に備えた対策を市役所が率先して行わなければならないという自覚を持っており、一部はすでに、別にこれは万一の場合ということではないんですが、一部はすでに実施しておりますし、例えば新たに若手職員による、仮称ですが、「省エネ見守り隊」というようなものも組織させて、柔軟なアイデアをどんどん出してもらい、市役所の節電ですとか、コピー紙の削減などを強力に推進してもらおうと思っています。

それから、中期的な視点ということになりますと、社会全体のエネルギー消費の効率化のために、生活道路照明7万4千灯のLED化を、これも計画として、すでに挙げているんですが、それを加速させる、前倒しして実施できるような動きにつなげられないかというふうに考えています。LED化の推進による節減電力量、節電量はおよそ4千世帯分に相当するそうです。それだけではなくて、新設分によります防犯性の向上、つまり、今あるところだけではなくて、新たに取り付けるところも含んでおりますんで、新設分による防犯性の向上と合わせ、300社を超える市内の施工業者、それから府内メーカーへの経済効果も期待できると思っています。

そして、同じ目的で、交通局の共通一日乗車券の値下げやノーマイカーフリーチケットのより一層の活用といったことも検討するように指示をしております。こういった取組みを行政で先導し、市民の皆さんの運動にも広げて、社会全体としてエネルギー消費の効率化を進めていきたいと思っております。

以上、エネルギー政策の概略についてお話しをいたしました。実施にあたっては、解決すべき課題も結構ございます。その解決に、住民、企業、自治体、国が一体となって取り組んで、その課題解決のノウハウを我が国内外に広めて、新しい成長につなげるという思いでおります。具体的な取組みを通じて、都市構造ですとか、産業構造、ライフスタイルなどの社会変革につなげ、新たな需要を創造しまして、更なる成長につなげたいという思いです。環境分野に潜在力を持つとか、ずっと関西というものの持つ強みというのをあちこちで言わせていただいているんですが、そういった関西であるからこそ、震災で傷ついた日本を再生させ、新しい未来につなげていくことができるという思いです。さらに、府県を越えた広域ブロックとして、関西が1つになれば、より大きな力を発揮できるのではないでしょうか。この間、関西の4都市、4政令市とも協力し、対口支援、それから帰宅困難者対策、津波避難対策など、現場の実戦感覚に基づいた発信を行ってきております。困難に立ち向かう時ほど、総合力を持った大都市の役割が重要になるだろうという思いからでございます。基礎自治体が広域自治体、広域行政に口を出すなという方もいらっしゃるようですが、守るべきは住民の生活であり、その責務はすべての自治体が等しく負っているものだと思っています。ですから、基礎だから、広域だから、簡単に分けられるものではないというのが私の思いです。本日は大阪市の取組みをご紹介したわけですが、他の自治体でも、この危機に際して様々な取組みを行っているはずです。すべての英知を集めることによって、この国難とも言える状況を乗り越え、新しい日本を再生する一助にしたい。関西が一体となって、その中でも大都市こそが再生を引っ張っていくという気持ちを込めて、各方面とお互いの協力を呼び掛けていきたいなというふうに思っています。

すでに2月に作成いたしました「大阪市経済成長戦略」の中で、次世代エネルギーの活用ですとか、エネルギー消費の効率化の動きを、新たな成長につなげようと主張し、具体的な取組みについても、23年度予算に盛り込んでおります。で、今回の震災はそういった我々の思いというものを、より一層加速する必要があるだろうということと同時に、それこそが、これからの日本の立ち直りに、力になるはずであるというつもりでございます。ですから、一時的な危機対応というものに終わるのではなくて、変革を新しい日本の成長に結びつける動きにしたいという思いです。そういった思いを、企業や自治体で共有して、日本の再生を関西が牽引していこうという思いを込めて、大阪市の取組みについて、これからも紹介していきたいということです。

お手元に資料を配らせていただいておりますが、まず5ページをご覧いただきたいと思います。これは、地域へのエネルギー拠点をつくるということです。大阪市では今、9つのごみ焼却工場、ごみ処理工場が稼動しております。しかし、その9つのごみ処理工場によって、どれぐらい発電しているか、電気を生んでいるかということを皆さんどれぐらいご存知でしょうか。実は、12万世帯分の発電をしております。で、そのうちの半分にあたります6万世帯分は自家消費しておりますので、残りの6万世帯分を関西電力に売電、売っております。金額にして年間約20億円になります。こういうエネルギー生産をもっと拡大していく必要があるだろうということを、この5ページで申しております。

それから、資料の3ページにあります、「森之宮モデル」というのは、森之宮のごみ焼却工場の建替計画を3年前にストップさせまして、発電もできる次世代のエネルギーセンターに一新するようにという指示を出しているものでございます。

その次の4ページ、臨海部でも、夢州メガソーラー事業や、再生可能エネルギーを活用したスマートコミュニティの計画を進めております。

こういった森之宮や臨海部の取組みは、地域へのエネルギー供給拠点をつくるといった取組みの実践になると思っています。

それから、エネルギー消費の効率化ということについてなんですが、多くの方が心配されております、この夏の電力供給不足ということについて、現時点では、まだ関西電力さんから具体的な要請を得ているわけではありません。我々、筆頭株主として、そして住民のくらしを直接あずかっている自治体の長として、一刻も早く正確な情報の開示・提供を求めております。それと同時に、万一の場合は、電力不足に備えた対策を市役所が率先して行わなければならないという自覚を持っており、一部はすでに、別にこれは万一の場合ということではないんですが、一部はすでに実施しておりますし、例えば新たに若手職員による、仮称ですが、「省エネ見守り隊」というようなものも組織させて、柔軟なアイデアをどんどん出してもらい、市役所の節電ですとか、コピー紙の削減などを強力に推進してもらおうと思っています。

それから、中期的な視点ということになりますと、社会全体のエネルギー消費の効率化のために、生活道路照明7万4千灯のLED化を、これも計画として、すでに挙げているんですが、それを加速させる、前倒しして実施できるような動きにつなげられないかというふうに考えています。LED化の推進による節減電力量、節電量はおよそ4千世帯分に相当するそうです。それだけではなくて、新設分によります防犯性の向上、つまり、今あるところだけではなくて、新たに取り付けるところも含んでおりますんで、新設分による防犯性の向上と合わせ、300社を超える市内の施工業者、それから府内メーカーへの経済効果も期待できると思っています。

そして、同じ目的で、交通局の共通一日乗車券の値下げやノーマイカーフリーチケットのより一層の活用といったことも検討するように指示をしております。こういった取組みを行政で先導し、市民の皆さんの運動にも広げて、社会全体としてエネルギー消費の効率化を進めていきたいと思っております。

以上、エネルギー政策の概略についてお話しをいたしました。実施にあたっては、解決すべき課題も結構ございます。その解決に、住民、企業、自治体、国が一体となって取り組んで、その課題解決のノウハウを我が国内外に広めて、新しい成長につなげるという思いでおります。具体的な取組みを通じて、都市構造ですとか、産業構造、ライフスタイルなどの社会変革につなげ、新たな需要を創造しまして、更なる成長につなげたいという思いです。環境分野に潜在力を持つとか、ずっと関西というものの持つ強みというのをあちこちで言わせていただいているんですが、そういった関西であるからこそ、震災で傷ついた日本を再生させ、新しい未来につなげていくことができるという思いです。さらに、府県を越えた広域ブロックとして、関西が1つになれば、より大きな力を発揮できるのではないでしょうか。この間、関西の4都市、4政令市とも協力し、対口支援、それから帰宅困難者対策、津波避難対策など、現場の実戦感覚に基づいた発信を行ってきております。困難に立ち向かう時ほど、総合力を持った大都市の役割が重要になるだろうという思いからでございます。基礎自治体が広域自治体、広域行政に口を出すなという方もいらっしゃるようですが、守るべきは住民の生活であり、その責務はすべての自治体が等しく負っているものだと思っています。ですから、基礎だから、広域だから、簡単に分けられるものではないというのが私の思いです。本日は大阪市の取組みをご紹介したわけですが、他の自治体でも、この危機に際して様々な取組みを行っているはずです。すべての英知を集めることによって、この国難とも言える状況を乗り越え、新しい日本を再生する一助にしたい。関西が一体となって、その中でも大都市こそが再生を引っ張っていくという気持ちを込めて、各方面とお互いの協力を呼び掛けていきたいなというふうに思っています。

【就労支援のため保護観察対象者等を臨時的任用職員として任用します】

次にまいります。保護観察対象者等の就労支援対策についてお伝えいたします。犯罪や非行で保護観察の対象となった少年の社会復帰を支援するため、大阪市においては、こうした少年2名を期限付きの臨時的任用職員として任用することといたしました。本日、午後3時から、大阪市と大阪市保護司会連絡協議会との間で「就労支援に関する協定」を締結いたします。再犯防止という観点からも、国においてもこうした人の就労を支援する取組みを進めております。ただ、就労については困難を伴うことも実情としてありまして、これらの人々の更生に取り組んでおられる保護司の方々から、大阪市に協力の要請がございました。この動きを受けて、大阪市としては、更生しようとする少年が健全な社会の一員として立ち直れるよう支援するため、臨時的任用職員として任用することにいたしました。大阪市保護司会連絡協議会や大阪保護観察所から、ふさわしいと思われる人を推薦いただいて選考いたします。また、任用期間中についても、自らの努力で民間企業等への常用雇用をめざせるよう、就職活動休暇も設けます。今回の取組みが、民間企業の雇用などへの広がりを見せ、大阪のまちの安全・安心に繋がる動きになっていければと思っております。

【保育所の待機児童数(平成23年4月1日現在)について】

最後の項目です。保育所待機児童状況がわかりましたのでご報告いたします。

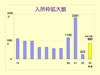

ご覧いただきます。平成23年の4月1日現在、待機児童の人数は前年度から191人増えて、396人となっております。このグラフです。一方、これが入所枠の拡大数でございます。

保育所受け入れ可能枠を、それぞれの年度でどれだけ増やしてきたかということをご覧いただける数字なんですが、この段階でこれだけの整備をいたしました。ここで目標に届いたという安心感があったのか、やや22年度の実績としては数字が少ないです。で、今年、但し当初予算でまた880人の枠をつくっておりますので、今、待機児童を抱えておられる保護者の方々には、ご迷惑をおかけしておりますが、今年度に必要な入所枠、今ここにございますのが880をなんとしてでも整備をしてまいりたい。で、具体的に申しますと、今年度中に認定こども園、保育所分園、保育ママ事業など、今あるストックを活用しながら入所枠を確保していきたいという思いです。また、年度途中に入所を新たに希望される方々についても、ニーズにお応えするための事業を去年に続いて実施していきたいと思っています。平成20年度、21年度の対策強化で、ある程度の基盤ができているんですけれども、今後も保育ニーズは拡大していくと予測されます。引き続きしっかりと、取組みを続けていきたいと、そういう思いでいっぱいです。私からは以上です。

ご覧いただきます。平成23年の4月1日現在、待機児童の人数は前年度から191人増えて、396人となっております。このグラフです。一方、これが入所枠の拡大数でございます。

保育所受け入れ可能枠を、それぞれの年度でどれだけ増やしてきたかということをご覧いただける数字なんですが、この段階でこれだけの整備をいたしました。ここで目標に届いたという安心感があったのか、やや22年度の実績としては数字が少ないです。で、今年、但し当初予算でまた880人の枠をつくっておりますので、今、待機児童を抱えておられる保護者の方々には、ご迷惑をおかけしておりますが、今年度に必要な入所枠、今ここにございますのが880をなんとしてでも整備をしてまいりたい。で、具体的に申しますと、今年度中に認定こども園、保育所分園、保育ママ事業など、今あるストックを活用しながら入所枠を確保していきたいという思いです。また、年度途中に入所を新たに希望される方々についても、ニーズにお応えするための事業を去年に続いて実施していきたいと思っています。平成20年度、21年度の対策強化で、ある程度の基盤ができているんですけれども、今後も保育ニーズは拡大していくと予測されます。引き続きしっかりと、取組みを続けていきたいと、そういう思いでいっぱいです。私からは以上です。

質疑応答

記者

本日の会見項目とちょっと離れますが、東日本大震災を受けた首都機能のバックアップのことについてお尋ねします。先日の近畿ブロック知事会でも話題になり、広域連合も国への提言をまとめたりと、関西で具体的な動きがいくつか見られるようになってきましたが、政令市大阪市として、首都機能のバックアップに果たせる役割っていうのを、どうお考えになっているのか。特に今回バックアップ論というのは震災を受けて始まった議論ということで、過去の単なる首都機能移転とはまた観点が違ってくると思いますが、そのあたりの新しいかたちなり、戦略なりがもしあれば教えていただきたい。

市長

はい。当面やはり震災復興というものに重点を置かざるをえない、まだ被災地の状況はあるものの、昨日や、それから3日前でしたっけ、被災地東北では、依然として余震と思われる地震も続いており、今、ご質問があったような方向性に向けての積極的な議論というものを、国に対してしていかなければならないと思っています。その時に、単に大阪市が、あるいは京都市が、神戸市が、堺市がという思いで個々に挙げるのではなく、関西経済圏ということを考えると、今は関西広域連合というものがあるわけですから、その中に色々の提言をうち続けること、これこそが私が前から言っております、大阪市が今後、関西広域連合という中で果たすべき役割、政令市としては触媒として、この関西の経済、あるいは人々のくらしを引っ張っていく動きをしたいと言っておりますから。前にもシンポジウム、あるシンポジウムで口走ったことあるんですけれども、例えば、日銀をですね、日銀のすべての機能は、エマージェンシーの時の対応でシミュレーションやって、日銀大阪支店でも大丈夫であるというような結果が前に確か出ているはずですから。ならいっそのこと日銀大阪本店というようなこととか、観光庁は京都とかですね、いろんな具体的なアイデアあると思います。いきなりそれをこう言うとまた、自分とこのまちさえよければいいのかという議論になりかねないんで、是非、具体的に言い出せればいいなあというものはいくつか持ってます。はい。

記者

先程の話の中でですね、夏場の電力需要の件なんですが、関西電力のほうではですね、まだ正式なお話は来てないと思いますが、前回の八木社長の会見ですと、6月は大丈夫という話なんですが、7月はまだわからないと。自治体や企業に対して要請をする可能性があるというものがちょっとありましたが、自治体としてですね、いついつまでに、7月、8月どうなるかわかりませんけれども、どのぐらいのスパンをもって教えてもらえれば対応できるっていう、そのあたり教えていただきたい。

市長

はい。ライフライン関連に必要なことについては、それぞれ、例えば地下鉄も先日、記事になったりしたように、別にラッシュを間引きするなんて言ってないんですよ。ただ関東で、ああいう帰宅困難者対策であるとか、地下鉄が止まったり電力需要が不安定であったりといった時に、どうなるんだというシミュレーションは公共交通機関を抱えているところは、当然、別に地下鉄だけではなくて、関西の私鉄でもおやりになってると思います。で、これ思い出していただいたら「ああそうだったなあ」というふうに思っていただけると思うんですが、計画停電とかですね、東京電力・東北電力管内で、震災発災後、いかに電力、これは福島原発の件もあるんですが、電力が不安定になるかということで、先にそっちの情報ばっかりが流れてしまって、結局、計画停電自体も具体的に行われたのはほんの数日であったように記憶してます。もし間違ってたら訂正して下さい。いいですか?で、そういった部分を考えますとね、やはり先程も申しましたように、「おそれがある」というふうにおっしゃるのは、これは供給側としては当然のことであろうと。それが本当にどこまで信憑性のある、あるいは本当に我々が気を付けないのはどの程度だっていうことを、しっかりと知りたいというのが本音です。で、なるべく早く関西電力さんにお邪魔して、近畿の自治体、関西の、関西電力の電力に頼っているところが、しなければならないものをしっかりと情報を出していく中で、市民の皆さん、あるいはすべての皆さんにお知らせする、それをいっしょにやるということが大事なんじゃないかなというふうに思ってます。はい。

記者

すると、6月とかですね、早い段階で関西電力のほうに行って、情報を聞いてこられるということですね。

市長

そうですね、今のところ、もう日程は入ってるんですね?

政策企画室長

今、調整してます。

市長

はい。日程調整入ってますんで、また決まりましたら、皆様にお伝えすることできると思います。そうは言いましても、やはり「フェールセーフ」って言うんでしたっけ?要は、最悪の時にどうなるっていうところから積み上げるのか、ぎりぎりここは大丈夫だっていうのか。一般によく言われてるのが、夜間というのは比較的、もともとの需要が少ない分、今の電力供給事情からすると、そう大きな影響は受けないというふうには言われているという理解です。そういった理解も含めて、実際に関西電力にお邪魔して、専門家に「夜の間はどうなんでしょうか」とかですね、これから暑くなってきて、深夜になっても気温が下がらないというような時に、クーラー、今は大阪市でも1度上げたんかな。まだそれはやってない?28度のまま。それを確か関東では29度にするとかですね、いろんな自治体あるようですし、色々考えていこうと思ってます。

記者

5月中に発足するという予定だった行政区制度調査研究会ですが、これは立ち上がりが遅れているようなんですが、当初の予定通り10月の中間報告というのは全部出るんでしょうか。

市長

これもですね、日程調整お願いした委員の方には了解を得られたというところまでは聞いています。で、その方たちに集まっていただく日程調整を今してまして、もう決まったのかな?

情報公開室長

10日だと思うんですけど、ちょっとあとで、また具体の日は報告します。

市長

はい。で、なおかつ、10月を最終の報告ではないというふうに前にも言いましたので、それに向けて積極的に色々と研究をしていただきたいというふうに思ってます。間に合うと思いますよ、中間報告というかたちで。

記者

昨日までの政権与党内の不信任決議案を巡るごたごたぶりについて、どのような感想をお持ちかどうかを。

市長

言えばきりないんですけど。感想としては、やはり今の国難とも言われる被災地におられる方たち、あるいは原発の近くにお住まいになっておられた方たちにとって、あの時点で可決成立というようなことになるよりは、混乱は少しでも少なかったのではないかと。やはり一致協力して、この国難を乗り切ろうよという動きのほうが表に出てきてほしいなと。これはそういうふうに考えておられる政府の方もいらっしゃるとは信じたいですけど、どうも報道される部分では、そっちのほうが見えないから、余計に今の政治というものに対する不信感が広がるんではないかなという気がしました。やっぱり国難なんですよ。それどう乗り切んねんということを、早く、我々は我々なりに基礎自治体としてできることやろうということをいっぱい言ってます。是非、国としても、全部、国ができるわけないんですから、細かいことは。それを大枠を示していただいて、十分にそれぞれの力が発揮できるような環境を1日も早く整えていただきたいという思いでいっぱいです。はい。

記者

その菅政権の原発災害に対する対応であるとか、復興対策に対する不満が与野党内問わずある中で、出てきた不信任案かと思うんですが、現政権の対応の仕方は十分なんでしょうか。

市長

十分ではないです。(十分)とは思いません。とても思えません。ただ、それをこの何日間か、あるいは、もっと水面下の動きを入れると、もっといろんな時間を費やしてしまっている動きでいいんでしょうかという思いは、我々は我々なりの被災地支援をさせていただいている側から見てますと、本当に被災地の思いとか、家も資産も何もかも見えている範囲は今までと変わらないのに、住むことができないという福島県の計画的避難区域の人たちも含めて、どういう思いでご覧になってたかということのほうに、やはり気持ちがいきます。早く、何て言うんですかね、私たち、対口支援というモデルを発信してるわけですよね、いろんなかたちで。で、政令市は政令市で神戸市さんが名取市とか、京都市さん仙台市、名古屋が陸前高田ですか。いろんな取組みしてます。で、その取組みがそれぞれに違った色合いがきっとあるんだろうと。これは毎日、私どもの危機管理室が、全国の情報を取るわけいきませんので、自分たちがやれることをやっていくっていう姿勢は変わりないんですが、それを総合して考えた時に、前から言っておりますように、日本全体をブロックに割って、そのブロック分けで対口支援の大枠をつくるというぐらいは国でできるはずですから。で、そのブロック割でいくんだというとこから、また例えば関西広域連合として、岩手県を担当するのか、わかりませんけども、そんな中で色々な細かいスキーム詰めていけると思てますし、今やってる支援についても継続しながらやろうと思えばやれなくもない。早くそういった枠でもお示しいただいたら動けるところは動き始めると思うんですけどね。

記者

昨日示された社会保障改革の案について伺いたいんですけれども、今回示されたのは2点あるんですが、財務省や政府は地方交付税の比率の引き下げですとか、地方消費税の据え置きっていうのを方向で考えたうえでの10%の引き上げだと思うんです。

市長

消費税?

記者

はい。これについて地方消費税がですね、置き去りにされるという懸念はあるのかというのが1点と、今回対象となる4つの経費が国費の割合の高い年金とかそういったものに対する使い道に限定されてると思うんですが、先程おっしゃられたように保育所ですとかですね、予防接種とか、地方が独自の単独事業として計上している事業に対しては、あんまり消費税の使途が反映されてないということに対してのご感想、2点お願いします。

市長

骨子が示されただけですので、細かい点を見ないとわからないんですが、今、ご指摘あったように、財務省主導のものの考え方っていうのは、はっきり見えてるんじゃないですか。これは、この間の地方分権議論というものを考えた時に、国民が一番警戒しなければならない、市民生活にとって一番影響が出てくるかたちで、取りやすい取り方を考えてるのかなあというのが印象なんですけども、やっぱり何でしょね、もともと国と地方の税源配分のあり方等に向けて、ずっと言い続けてることを、これからも言い続けなければならないでしょうし、具体的には片山総務大臣が昨日のこの骨子に対して、かなり激烈な反論をされています。それはやっぱり片山総務大臣が知事という地方行政をおやりになったから、この流れでいくと、地方がもたないという部分をしっかりわかっておられるからの反論ではないかというふうに受け止めておりますし、また、じっくり精査する中から全国知事会とか全国市長会とか、政令市長会とか、いろんなかたちを通じて、今、国が本当に、財務省がですね、これは国がというより、むしろ財務省やと私は思っているんですが、何を思っているのか、自らの今までの失政をどこへ押し付けようとしているのかということを、声を大にして国民の皆さんに訴えていかないといけないと、このように思っています。

記者

これは地方にも、もう少し反映されるべきだとお考えなのか、消費税の10%の引き上げ自体が安直だというかですね、そのように考えられているのか。

市長

消費税の引き上げということについては今の状況を考えると、税収増が見込めない中で、多くの困難を乗り越えていかなければならないわけですから、一定の消費税増というものは、国民の理解を得られるかたちでお示ししていただければ、その方向しかないというのが、今の現時点では日本の経済状況とか、あらゆる環境を見ても一番妥当な意見だと私は思っています。

記者

最後に1点伺いたいんですけれども、今回示された案に関して、市長がですね、自治体のトップとして市民の方々に増税についての理解を示していくという必要はあるかどうか伺いたいんですが。

市長

地方に、要するに本来入ってくる交付税すらも入らないというようなかたちで議論が進むようであれば、これは明確な反対をすると同時に、「そうではないんですよ」と。本当に今、この国難を乗り越えるために必要な税として、みんなで支え合いましょうというものが、しっかりと反映されているのであれば、私が大阪市民をすべて説得するとかですね、そういうものには馴染まないテーマだとは思うものの、いろんなケースでそういうことは言っていくことあるかなあと思います。はい。

情報公開室長

先程の行政調査研究会ですけど、一応6月10日で調整中でほぼ確定ということで聞いております。で、詳細決まりましたらまた改めてプレスの皆さんにはご報告しますんで、よろしくお願いします。

市長

今の、情報公開室長の堤でございました。

記者

2点伺いたいんですけども、先日、近代美術館についての最終とりまとめが出ましたけれども、その中の留意点というところでですね、「サントリーミューアム等の既存施設の有効活用の再検証を行い」とあるんですが、港湾局にちょっと取材したところですね、今、活用方策についての案を募った段階で、今後、民間事業者をですね、選んでいくというふうなお話だったんですけれども、そのサントリーミュージアムの活用方策と近代美術館の計画ですね、どのようにリンクさせていくかっていうこと、現時点の市長のお考えをお聞きしたい、それが1点目で、2点目が、今日、大阪府議会のほうで君が代の起立条例が可決されるということですけれども、改めて市長のお考えをお聞かせ下さい。よろしくお願いします。

市長

はい。まず、近代美術館でございます。10%削減して、なおかつ市民に徹底した、本当に必要な施設であるというかたちで計画を立ててほしいという、非常に的を射たご指摘をいただいてるというふうに思っています。我々はそれに向けて、より一層の情報の出し方とか、わかりやすいお知らせをしていかないと、あのニュースを報じていただいたテレビなどを見ましてもね、相変わらず私があの時に言った「また箱物つくるんかいな」みたいなですね、感覚で捉えられておられるテレビの出演者の方もいらっしゃるようで、そういった部分からも、もちろん文化っていうのは、多様性があり、なおかつ、その多様な文化を本当にその素晴らしいものを、系統的にお見せすることがまちの力やというふうに思うから私はつくりたいと思ってます。で、サントリーミュージアム、これは当初、サントリーさんから寄贈を受けて、企画展等が当初進んでいるやに聞いていたものが、少し止まっているとも聞いています。で、ただ、あのミュージアムというのは、展示面積が1,000平米しか確かなかったはずです。非常にそういう意味では、限られたスペースでしかない。しかし、今後、近代美術館の整備計画にも絡んで、近代美術館がこういうふうになりますよというものを、実際に実物を、絵とかですね、その他のものをお示ししながら、近代美術館建設のためのアンテナとして使うことも十分にあるでしょうし、それは市美でも、天王寺の市立美術館でも、やらせていただいたこともありますし、いろんな展開はあります。ただ、やっぱり、「じゃあ、そこでできるじゃないか」という議論に対しては、きちんとした近代美術館の必要性というものが提示されなければならないというふうに私は思っています。それから、それでいいかな?近代美術館に関してはそれでいいですか?はい。で、国歌、今日、何時ぐらいになるんですか?まだ?

政策企画室長

1時から。

市長

1時から。今、真っ最中?ほとんど成立ということなんでしょうけど、私は前にも申しておりますように、大阪市に関して言えば、すでにすべて起立して、そして、国旗もすべての学園に掲揚して、何ら問題なく運用されています。あえて条例化する必要はありませんし、先日出た最高裁判所の合憲という判決につきましても、運用については、きちんと、どう言うんですか、運用について、どういう文言でしたっけねぇ。神経を、配慮を配ってやってくれというかたちだったと思います。まさしく今回、維新の会さんが、なんで、なんで急に、一番最初に、議員定数もあるんですが、国歌というものを言い出されたのかがわからないし、あえて条例化する必要がないものを、数の力でできるんだというパフォーマンスにつなげておられるということかなあと思っています。もっともっと議論するために議会があるんであって、いや、過半数取ったら何でもできるんだというふうに前から「数こそ力なり」というふうにおっしゃっている方ならではのやり方ではないかと、ある意味、危機感を感じます。はい。

記者

臨海部のグリーンイノベーションの中で、大規模再生可能エネルギー施設、夢洲メガソーラー事業とありますが、先日ソフトバンクの孫正義社長がメガソーラー事業打ち出して、自治体にその用地の提供などをかけるということありましたが、その連携などの今後の可能性という点ではいかがでしょうか。

市長

はい。ソフトバンクの孫社長、本当にすごい行動力と決断とをされております。それに対しては関西広域連合のほうで、きちんと対応するということを言われておりますし、適地という最適な場所の選択というものも含めて、話は進んでるようでございます。で、私どもは夢洲に15haのメガソーラーを今、予定しておりますし、当然メガソーラーに関して言いますと、今後、本当につくった電気がいくらで売れるかという部分がですね、かなり大きな部分でもあり、やっぱりそれを整備すると同時に、我々としては、より効率的な発電てなんやろうとか、新しい技術ってなんだろうとかいうものへ向けての研究とかですね、それが進むようなかたちでお願いしていきたいなあと思います。ただ、一方で市有施設、市の施設の屋上とかですね、そういったことを使っても、発電、太陽光発電というのは、より一層広げていきたいというふうにも思っておりますんで。それこそ、しなやかに対応しながら一番いい方法を探すというかたちで動きたいですね。ですから、往々にして公の会計っていうのは、いったん予算さえ決まってしまえば、それに則って動くだけで、その間の柔軟性がないというふうに言われがちなんですが、私がめざしてる大阪市の財政運営っていうのは、そこにいかにしなやかな、そして現場対応が可能な、そういう人材がしっかり育つかということと同時に、市民の皆さんに、そういったご協力も得られるというかたちをつくっていくっていうのが目標ですから、これはエネルギー施策についても同じ方向性をとりたいと思ってます。はい。