平成23年6月10日 大阪市長会見全文

【第1回行政区調査研究会を開催します】

はい。こんにちは。よろしくお願いします。

本日はまず、行政区調査研究会についてお知らせいたします。今日の15時30分から、第1回の研究会を開催いたします。この研究会に私が期待しておりますことなんですけれども、本当に市民・区民のためになる区政のあり方、これはいったいどういうものかというのを明らかにしてほしいということでございます。就任以来一貫して、市民の目線から物事を考えようではないかということを言い続けて、あるいはそういう動きをしてきているわけなんですが、新しい市政改革の基本方針「なにわルネッサンス2011」というものを出させてもらいました。それはその集大成であり、この研究会は、「なにわルネッサンス」でも述べました区政のあり方について研究してもらおうというものでございます。改革に必要なものについては来年度予算に反映させたいし、そのためにも、秋までには研究会から一定のご報告をいただければという思いもございます。研究いただいた成果・結果というものは、将来的に区の再編といったところも出てくるかもしれません。何らかのかたちの再編という部分につきましては、私は市民のためになるということでは、ありうると思っております。ただしそれはあくまでも結果としてのことであって、先にかたちありきでやったのでは、区民のためというよりもむしろ上から目線そのものではないかという気もしております。やはり一番大事なのは区民のくらしの中身、市民のくらしの中身であろうという思いです。市民・区民のためにどうすればいいかということだけを考えている私ですとか大阪市の市政を、「自分たちの権限を守るためだけに考えとるんだ」というふうに、捻じ曲げて発言する人もいらっしゃいますが、対立構図に持ち込むための筋違いの発言だと私は思っております。そもそも、橋下さんは区の具体的な再編の姿、これを何もお示しにならずに逃げ回っておられるような印象を持っています。大阪市を解体しようというだけの人と一緒にしないでほしいなあというのが私の正直な気持ちなんです。研究会では、市民・区民にとって一番いい行政のあり方って一体何なんやろうということについて、何の制約も設けずに活発に議論していただきたい、そういう思いでいっぱいです。ただ1つだけ拘りたいというか、これは譲れないという部分では、「市民のために、大阪市を解体するのだけはあかん」ということでございます。ここを守らないと、大阪市ひいては関西がむちゃくちゃになってしまいます。

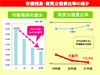

これはもう何回もお示ししている図なのですが、このように大阪市の改革という意味で市債残高が確実に減っております、そして右側のこの実質公債費比率、これは資金繰りの程度がわかる数字なんですけども、これも大阪市の場合は下がってきております。一方、大阪府は上昇していると。この実質公債費比率を計算するときには、最近話題の臨時財政対策債というのは省かれております。

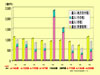

そして次なんですが、これは、維新の会の団長さんが、市会議員の団長さんが、以前、ホームページに示した分市の区分け案をもとに、大阪市が試算したものでございます。大阪市が9区に解体された場合、それぞれ別の市になるんですね。9つの市に分けるという分市案なんですが、9区に解体された場合に多くの区が赤字になります。多くの区が赤字になります。この下の数字、これ赤字、文字通り赤い字で書いております。この数字がこういうかたちになるということですね。まあ特別区に分けられてしまえば、地方交付税も入ってきません。さらに「大阪都」へと税収を吸い上げられます。まさにあの悲惨な状態になるということを、これをご覧になればおわかりになると思います。はたしてこういった状態になったときに満足な財政運営ができるんでしょうか。これでは、市民サービスが確実に下がってしまいます。本当にこれでいいんでしょうかということです。

本日はまず、行政区調査研究会についてお知らせいたします。今日の15時30分から、第1回の研究会を開催いたします。この研究会に私が期待しておりますことなんですけれども、本当に市民・区民のためになる区政のあり方、これはいったいどういうものかというのを明らかにしてほしいということでございます。就任以来一貫して、市民の目線から物事を考えようではないかということを言い続けて、あるいはそういう動きをしてきているわけなんですが、新しい市政改革の基本方針「なにわルネッサンス2011」というものを出させてもらいました。それはその集大成であり、この研究会は、「なにわルネッサンス」でも述べました区政のあり方について研究してもらおうというものでございます。改革に必要なものについては来年度予算に反映させたいし、そのためにも、秋までには研究会から一定のご報告をいただければという思いもございます。研究いただいた成果・結果というものは、将来的に区の再編といったところも出てくるかもしれません。何らかのかたちの再編という部分につきましては、私は市民のためになるということでは、ありうると思っております。ただしそれはあくまでも結果としてのことであって、先にかたちありきでやったのでは、区民のためというよりもむしろ上から目線そのものではないかという気もしております。やはり一番大事なのは区民のくらしの中身、市民のくらしの中身であろうという思いです。市民・区民のためにどうすればいいかということだけを考えている私ですとか大阪市の市政を、「自分たちの権限を守るためだけに考えとるんだ」というふうに、捻じ曲げて発言する人もいらっしゃいますが、対立構図に持ち込むための筋違いの発言だと私は思っております。そもそも、橋下さんは区の具体的な再編の姿、これを何もお示しにならずに逃げ回っておられるような印象を持っています。大阪市を解体しようというだけの人と一緒にしないでほしいなあというのが私の正直な気持ちなんです。研究会では、市民・区民にとって一番いい行政のあり方って一体何なんやろうということについて、何の制約も設けずに活発に議論していただきたい、そういう思いでいっぱいです。ただ1つだけ拘りたいというか、これは譲れないという部分では、「市民のために、大阪市を解体するのだけはあかん」ということでございます。ここを守らないと、大阪市ひいては関西がむちゃくちゃになってしまいます。

これはもう何回もお示ししている図なのですが、このように大阪市の改革という意味で市債残高が確実に減っております、そして右側のこの実質公債費比率、これは資金繰りの程度がわかる数字なんですけども、これも大阪市の場合は下がってきております。一方、大阪府は上昇していると。この実質公債費比率を計算するときには、最近話題の臨時財政対策債というのは省かれております。

そして次なんですが、これは、維新の会の団長さんが、市会議員の団長さんが、以前、ホームページに示した分市の区分け案をもとに、大阪市が試算したものでございます。大阪市が9区に解体された場合、それぞれ別の市になるんですね。9つの市に分けるという分市案なんですが、9区に解体された場合に多くの区が赤字になります。多くの区が赤字になります。この下の数字、これ赤字、文字通り赤い字で書いております。この数字がこういうかたちになるということですね。まあ特別区に分けられてしまえば、地方交付税も入ってきません。さらに「大阪都」へと税収を吸い上げられます。まさにあの悲惨な状態になるということを、これをご覧になればおわかりになると思います。はたしてこういった状態になったときに満足な財政運営ができるんでしょうか。これでは、市民サービスが確実に下がってしまいます。本当にこれでいいんでしょうかということです。

【平成22年度大阪市公営企業会計・準公営企業会計決算見込(速報版)の公表について】

次に参ります。平成22年度の公営企業の決算見込速報版、これがまとまりましたので、私のほうからポイントを3つに絞りまして説明させていただきます。まず、1つ目です。

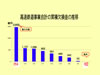

これは高速鉄道事業会計でございますが、地下鉄を運行しています。昭和42年にこの会計が発足して、一番大きかった最大欠損が平成14年でした。2,933億円あったんですが、その累積赤字を初めて解消し、186億円の剰余金を計上できることとなりました。累積赤字を解消したのは、全国の公営地下鉄事業では初めてのことでございます。これは、これまで取り組んでまいりました業務の効率化、それから地下鉄車両や線路の保守業務の委託化などによる職員数の削減、さらに企業債残高の縮減による利息の軽減など、いろんな経営改善策が実を結んだ成果でございます。日頃、大阪市営交通、特に地下鉄を利用していただいている方に心から御礼を申し上げます。

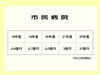

次にご覧いただきますのが、市民病院事業会計でございます。平成19年度ですが、7億円の経常赤字を出しておりました。そして平成22年度単年度の経常黒字が37億円となりました。これは平成20年度の「市民病院改革プラン」策定当初に我々が思っておりました金額14億円だったんですが、それに比べまして2.7倍の黒字幅になっております。要因といたしましては、この「市民病院改革プラン」に基づいて、北市民病院を民間移譲したこと、さらには、総合医療センターで、従来は10対1だった看護体制を7対1に充実したり、手術室の稼動率を拡大して手術件数を増やしたりして、診療内容の充実に努めたことなどが挙げられます。また、積極的に病院現場で改革を進めてくれた結果として、改革のスピードが予想以上に早くなったというふうに思っております。次に3つ目は、これまでの各会計での経営改善の取り組みの結果、平成21年度には自動車運送事業会計、22年度には市民病院事業会計で、資金不足を解消したことによりまして、これをご覧いただきます。

全ての公営企業会計で、資金不足の解消を達成できました。まあこれで自立した経営に向けての土台を築くことができたのかなあという感じでございます。今後とも、社会経済環境の変化に迅速に対応して、より効率的な経営を図るとともに、公営企業としての責任を十分に果たしてまいります。なお、準公営企業では、中央卸売市場事業会計で、人件費の削減などにより昨年度に比べて3億円改善したものの、6億円の経常損失。そして、港営事業、港のほうです。大阪港の経営事業の「港営(みなとえい)」と書く港営事業ですが、こちらは土地売却が低調であったことなどから、昨年度に比べて7億円悪化し、13億円の経常損失となっております。引き続き、改善に全力を挙げていきます。

これは高速鉄道事業会計でございますが、地下鉄を運行しています。昭和42年にこの会計が発足して、一番大きかった最大欠損が平成14年でした。2,933億円あったんですが、その累積赤字を初めて解消し、186億円の剰余金を計上できることとなりました。累積赤字を解消したのは、全国の公営地下鉄事業では初めてのことでございます。これは、これまで取り組んでまいりました業務の効率化、それから地下鉄車両や線路の保守業務の委託化などによる職員数の削減、さらに企業債残高の縮減による利息の軽減など、いろんな経営改善策が実を結んだ成果でございます。日頃、大阪市営交通、特に地下鉄を利用していただいている方に心から御礼を申し上げます。

次にご覧いただきますのが、市民病院事業会計でございます。平成19年度ですが、7億円の経常赤字を出しておりました。そして平成22年度単年度の経常黒字が37億円となりました。これは平成20年度の「市民病院改革プラン」策定当初に我々が思っておりました金額14億円だったんですが、それに比べまして2.7倍の黒字幅になっております。要因といたしましては、この「市民病院改革プラン」に基づいて、北市民病院を民間移譲したこと、さらには、総合医療センターで、従来は10対1だった看護体制を7対1に充実したり、手術室の稼動率を拡大して手術件数を増やしたりして、診療内容の充実に努めたことなどが挙げられます。また、積極的に病院現場で改革を進めてくれた結果として、改革のスピードが予想以上に早くなったというふうに思っております。次に3つ目は、これまでの各会計での経営改善の取り組みの結果、平成21年度には自動車運送事業会計、22年度には市民病院事業会計で、資金不足を解消したことによりまして、これをご覧いただきます。

全ての公営企業会計で、資金不足の解消を達成できました。まあこれで自立した経営に向けての土台を築くことができたのかなあという感じでございます。今後とも、社会経済環境の変化に迅速に対応して、より効率的な経営を図るとともに、公営企業としての責任を十分に果たしてまいります。なお、準公営企業では、中央卸売市場事業会計で、人件費の削減などにより昨年度に比べて3億円改善したものの、6億円の経常損失。そして、港営事業、港のほうです。大阪港の経営事業の「港営(みなとえい)」と書く港営事業ですが、こちらは土地売却が低調であったことなどから、昨年度に比べて7億円悪化し、13億円の経常損失となっております。引き続き、改善に全力を挙げていきます。

【「平成24年度国の施策・予算に関する提案」について】

次に参ります。平成24年度の国の施策・予算に関する提案説明会を実施いたします。

本年度ご説明するポイントを申し上げると、ご覧のようにこの4つあるんですけれども、1つ目は防災。そして2つ目は経済成長のための総合特区制度、3つ目は本市が目指す都市像と関西のあり方。4番目に生活保護の問題、以上4つでございます。防災につきましては、例えば、今の法律では津波避難ビルに指定して民間に協力してもらったとしても、何かあったときに費用弁償がされないということで、これでは民間も協力しづらいであろうというふうに容易に思えます。災害救助法の見直しをお願いしたいと思ってます。それから総合特区制度なんですが、大阪駅周辺地区と夢洲・咲洲の臨海地区での速やかな実施をお願いしようということです。それから都市像と関西のあり方なんですが、大阪市をはじめ政令市が目指しています「特別自治市」の姿となぜ目指すのかを、しっかりご理解いただくように説明したいと思ってます。生活保護の問題ですけれども、いつも申し上げておりますように、セーフティネットの抜本的な改革に向けての話であり、全額国庫負担も求めてまいります。生活保護につきましては、あらゆる課題に正面から向き合って、国も地方もともに全力で取り組んでいくべきであると思っておりますし、そのことを是非訴えたいということです。以上、4つをポイントに、国会議員の皆さんに大阪市の改革の現状、これをご理解いただきながら、しっかり説明したい、このように思っております。

本年度ご説明するポイントを申し上げると、ご覧のようにこの4つあるんですけれども、1つ目は防災。そして2つ目は経済成長のための総合特区制度、3つ目は本市が目指す都市像と関西のあり方。4番目に生活保護の問題、以上4つでございます。防災につきましては、例えば、今の法律では津波避難ビルに指定して民間に協力してもらったとしても、何かあったときに費用弁償がされないということで、これでは民間も協力しづらいであろうというふうに容易に思えます。災害救助法の見直しをお願いしたいと思ってます。それから総合特区制度なんですが、大阪駅周辺地区と夢洲・咲洲の臨海地区での速やかな実施をお願いしようということです。それから都市像と関西のあり方なんですが、大阪市をはじめ政令市が目指しています「特別自治市」の姿となぜ目指すのかを、しっかりご理解いただくように説明したいと思ってます。生活保護の問題ですけれども、いつも申し上げておりますように、セーフティネットの抜本的な改革に向けての話であり、全額国庫負担も求めてまいります。生活保護につきましては、あらゆる課題に正面から向き合って、国も地方もともに全力で取り組んでいくべきであると思っておりますし、そのことを是非訴えたいということです。以上、4つをポイントに、国会議員の皆さんに大阪市の改革の現状、これをご理解いただきながら、しっかり説明したい、このように思っております。

【関西電力からの節電の協力要請について】

最後の項目に参ります。本日、午前中に関西電力から節電の協力要請がございました。その内容です。8月12日から16日のお盆の期間を除く7月1日から9月22日までの平日について、午前9時から午後8時までの間15%程度節電してほしいというものでございます。また、一般家庭に対しては、特に午後1時から4時の間について重点的な節電をお願いするということでした。ピークの中でも一番ピークというのは午後1時からの時間帯と、これから夏場を迎えるにあたってその時間帯ということでございます。この市役所なんですが、本庁舎などでの業務をはじめ、市の各種事業での節電対策以前から検討しておりました。本日提示されたこの15%っていう数字なんですが、我々が想像していた以上に大きいものです。さはさりながらですね、市役所の各部局の事業はもとより、市民生活や経済活動に影響が多いとは思うものの、なんとかそれに向けてこの市役所の、たとえば中之島のこの本庁舎の電気消費量をいかに少なくするかというものを具体的に考えたいと思っています。まあ、今日お示しいただいたこの15%節電というのはあらゆる関西電力の管内、特に大量消費をしているところに多分すべからくお願いされてるんや思うんですけれども、我々は大阪市経済成長戦略というものを策定して、まさにこれからそれに向けて離陸しようとしていたときに起きた大震災、そして東日本大震災後の日本全体の経済活動をこの関西・西日本から支えていこうという大きな動きをしようとしておりました。ですからこの今日の要請というものはそういった動きに対しての関西エリアへの影響というのは非常に大きいというふうに言わざるを得ません。今後は、関西電力に対しまして詳細な情報提供を求めるだけではなくて、しっかりした情報発信も要請していきたいと思います。各部局で、本市の場合ですが、各部局で電力消費事情というものも、あるいはどういうかたちで使っているのかというのも違いますんで、事業別に具体的に何ができるか、今後細かく見てまいります。ピーク時の電力削減、それを指示しました。今後関西電力との具体的な協議、協議と言いましても、東電さんが原発事故のあと、計画停電とかで、かなり東日本・東北電力と、東京電力の管内で混乱したことがありましたが、あれからもう3ヶ月経ってるわけです。あの震災から3ヶ月経っているわけですから、もっと具体的なデータを出していただく中で市民・国民に協力を呼びかけるというかたちになるのが一番ではないかなあと。節電の取組みに協力しないというわけではありません。大阪市としては外郭団体に対しましても、こういった取組みを積極的に進めるよう指示はしたいと思っております。

私からは以上です。

私からは以上です。

質疑応答

記者

今の節電の関係で市の関連の部局ということで言えば一番電力を消費しているのは地下鉄になるかと思うんですが、市民のおそらく一番影響の大きいと思われるんですが、市営地下鉄の運行に与える影響について、現時点でどう見ておられるか。以前にもシミュレーションのようなかたちで実際に節電要請があったらどうなるかというようなことを検討されたかと思うんですが、具体的に15%節電という数字が出てきたことを受けてどういうふうな対応を考えられるか、東日本のほうでは鉄道が節電の対象外というような話もあるんですけども、関電のほうからは具体的にその辺りについては何らかの要請があったのかどうか。

市長

今日いただいたデータでは、それは入っていませんでしたね。つまり、市営地下鉄だけではなくて、関西には大きな私鉄網もしっかりあるわけですから、そちらへどういった動きをされてるのかということも含めて情報を取っていきたいなと思いますが。入ってますか。

環境施策部長

今日いただいた資料の中では、特に個別事業についての要請ということにはなっておりません。全体的なお話だけでした。

市長

関西電力さんからの資料をちらっと見たんですけれども、余剰電力が6%ぐらい、余剰電力と猶予っていうんですか、そのバッファーとしての6%ぐらいは見ておきたいんだというところを目標にしてやっぱり15%を切らないといけないんだ。切らないといけないじゃなくに、協力を要請するというかたちだったと思ってます。それというのも、2つまた原子力発電所の点検に入って、それの再稼動の見通しとか既に入っている原子力発電所の点検が再稼動できるかどうか、非常に今不透明であるということがまず原子力発電所の発電能力が不透明であるということを理由に、急に15%という数字が出てきたような印象を受けてます。もちろん揚水発電とか、それから火力発電で対応可能なものはフルに動かすけれどもというのが書いてたんですが、それがどれくらいあるのかという数字がまだ。まだ聞けてないんですね。

市長

そういったことも含めて、今、日本の中でも電力をめぐる話で、原子力発電の発電比率というものが本当に潜在発電能力、揚水発電とか火力とかほかの潜在発電能力をフルに稼動した上での話なのかどうかというものに異論を投げかけておられる方達もいらっしゃるというふうに聞いてますんで、しっかりそれを説明していただいた上で協力要請があり、なおかつそれに応えていく。さらには、行政の立場として市民に広く協力を求めるというのが一番分かりやすい今のかたちだというふうに思っているんですけどね。今日の段階では、ちょっといきなり感がありました。

記者

運行に与える影響については今のところまだ・・・。

市長

はい。ですから、具体的な産業がどれぐらいの電力を今使っているのか、関電の特に大阪市域内、みたいなものもお示しいただいて、この絵が与える影響、さらには産業界の、先程言いましたように、東日本を支えるんだと我々は言ってた動きを大きく見直さないといけない事態かもしれない、15%っていうのはそういう数字だろうなというふうに思ってます。

記者

今の時点で市民に対する啓発ということで考えられることは。

市長

ええ。これはやはり午後1時から4時までの時間帯になるべく、ご自宅にいらっしゃる場合は電気を消していただいて、クーラーの設定温度を1℃なり高めにしていただくなり、28℃ぐらいに設定していただきたいということでありますし、今後7月1日からお願いするということですから、あと20日間程の間にいろんな広報をしていきたいし、「見える化」ですね、「これぐらい節電になりますよ」っていう、もう既にメディアの皆さんにお出しいただいているところもあるようですけれども、そういったことを広く訴えていく必要があるのかなと思います。それも含めて考えてますし、市役所で言うと、そうですね、昼休みを、これ1時から3時ぐらいの2時間ぐらいかなぁ思ってたんですけど、市役所では1時から昼休みをですね、今12時15分から1時まで取ってますが、それを市民に直接関わらない部門については、昼休みをちょっとスライドする、1時から1時45分にスライドするということであるとか、あるいは今11基あるエレベーターのうち、市民の方に使っていただいているのが8基。8基でよかったかな。8基ありますが、そのうち間引きするとかですね、ここもいっぱい電気ついてますけれども、少し暗くなるとは思いますが、東京へ行きましても、東京駅久し振り先日歩いたら、非常に昼間でも暗い、薄暗い感じが昔と比べたらしました。で、街中も、特に官庁はかなり薄暗い感じがしましたが、照明で協力できるところはやるというかたちをとるのは考えてます。で、あとは省エネ見守り隊みたいなかたちで区役所単位になると思いますが、区役所の若手職員を中心に、「ここはこれぐらい節電できるよ」みたいな「見える化」、コピー用紙の削減とかですね、あらゆるエネルギーを無駄にしないということも含めて、そういうチームでもつくってもらって、各区役所で競争してもらおうかなぁという思いもあります。はい。

記者

すみませんもう1点だけ。ちょっと別件なんですが、今度、市長7月の3日から東南アジアに水ビジネスの関係で訪問されるかと思うんですが、それに関連して6月の14日から橋下知事がインドネシアを訪問するにあたって、企業プロモーションが目的で訪問されるようなんですが、同じような時期にインドネシアに2人とも行くのは二重行政の典型であるというような批判をされていて、ひとつにまとめて行ったらどうかとか、あと、市長が行かれるなら私が行かないということも含めて、考え直したほうがいいというようなことを記者会見でおっしゃっていたんですが、

市長

いつですか。昨日?

記者

日にちは忘れましたが、つい先日です。記者会見でおっしゃっていたんですが。

市長

知事が。

記者

はい。

市長

二重行政?

記者

ええ。とおっしゃってたんですが、それについてどのように・・・

市長

えっとですね、今回のASEAN訪問については、我々、経済界あるいは団体、関経連さんとかですね、一緒に行こうということで動きをとっております。かなり早い時期から動きをしておりましたんで、府とは調整済みであるというふうに聞いてたんですが、このあたり、もし細かく答えられるんだったら。

政策企画室長

今回の市長のこの出張につきましてはですね、1月の段階から私どもこういう環境・水の見本市がありますし、そういうことを目標にいろいろ経済界、また府ともですね、ちゃんとこういうことで行きますがということをお伝えしておりました。で、府のほうからはですね、2月に私どものほうに、いや、もう調整してですね、6月のこのインドネシアに行くという連絡が入ったところです。ですから、私どもはそういう意味では一緒に行っていただけたら、よりミッションもですね、充実できたと思っております。

市長

だから、1月の段階で市から府に7月の日程は伝えてある、ということでいいんですね。で、そのときにできたら一緒に、行けるんであれば一緒に行けばいいじゃないという、まあミッションいろいろありますから、言ってたんですが、残念ながらあとになって先に行くことを決めはったということで、それが二重行政かどうかっていうようなことを言うんじゃなく、ほんとに行きはるんだったら、たとえ1ヶ月先に行って、私が1ヶ月も経たずに行くわけですけど、大阪がダブルで「大阪!大阪!」っていうかたちで売り込めればそれに越したことはないんじゃないですか。そう思ってますけど。いやでも二重行政ですかね?一緒に行こう言うて、「一緒に行きませんか」いう打診をしたんですよね。

海外プロモーション担当課長

大阪市から、はい。

市長

大阪市からね。ということらしいです。ですからそれより先に行きはったと、行きはる。で、二重行政やってのはちょっとちゃうんちゃいますかね。はい。でもまあほんとに2人ともそういうかたちで行くんであれば、ダブルの効果が出るようなものを狙いに行きます。はい。しっかり、知事がいらっしゃって何をされたのか、どういう方とお会いになってどういうミッションをおやりになったのか、そのときにお会いになられた方たちと私がまた会えるんであれば、先日、知事の橋下さんが来てこういうふうなことをやりましたが、このように我々はすぐあとにも来て違う展開をやりますってことが言えるわけですよね。府の事務所ってシンガポールはもうなかった?シンガポールにはなかった?もともと。そうですか。二重行政ですか。

記者

節電の関西電力からの要請に関してなんですが、大阪市は関西電力の筆頭株主です。で、大株主の立場としてですね、事前に関電の要請があって、要請内容に対して要望を言ったりですね、注文をされたことがあったのか。それとあと、今後、実際15%程度という削減幅が出て、で、この内容に対して大株主として何か意見を言っていく考えはありますでしょうか。

市長

私どもとしては前にも言いましたように、早く具体的な数字を挙げながら、節電の必要性があるとしたら教えてほしいということをずっと、何回も言っております。それが今朝の新聞での報道になり、そして今日、担当の方がお見えになって説明を受けたということですので。ただ受けた説明の中でやっぱりこういうふうに皆さんにお話ししてても、自分自身の中で釈然としない思いっていうのがありますんで。数字の上でね。本当に原発以外の関西電力が持っている発電量っていうのが、揚水やあるいは火力というものでどれぐらいなのか。やっぱり市民は一番そういったもので協力、今は協力できるものはなんでもしようという気持ちにはなっていただける時ですから、余計に福島の原子力発電所のようにですね、次から次から本来はもっと早くに出ていなければならない情報が、あとになって出てくるというようなことのないように、日本のこれからの復興というものに向けての一番大事な基幹になるエネルギーであることは間違いないわけですから。現時点で。そういったものを絶えず我々としても情報をいただきに行きますし、関西電力さんからも情報が欲しいと、これはもう株主がどうのこうのという立場を越えて、そういう問題ではなくて、行政としてやれることを、そして市民生活に影響が出るかもしれないことを広報していくっていう責任は我々にもありますんで。そのためにも、単に今回また2つ原発が定期点検に入るからと、いままで比較的最初のうちは関西は大丈夫だということで我々も動いてましたんでね。電力需給に関しては。それが、15っていう数字がややオーバーめに見積もっておられるのか、本当にここいかないと停電もありえますよっていう危険ゾーンなのか、みたいなこともしっかり出していただきながら対応していきたい。今日の時点ではそんな感じです。

記者

ありがとうございます。もう1点よろしいでしょうか。先程もお話に上がった東南アジアの訪問に関してなんですけれども、先程の質問にもあったように橋下知事も来週インドネシアに行かれる。で、これまでもアジア訪問というのはそれぞれされてきたかと思うんですが、大きく大阪をアジアに売り込んでいく、アピールしていくっていうのは変わらないと思うんですけれども、知事のアジア訪問とですね、市長のアジア訪問とこれ役割はどう違うとお考えでしょうか。

市長

知事の訪問の役割を私、正直に言ってしっかり把握しておりません。ただ我々のは前にも、先週でしたかね、記者会見でも申しましたように、大阪が持っている、これは企業もそれから商工会議所さんも、経団連さんも、一緒になって、官民一体となった代表団、これをつくって行くわけでございますし、そこでそれぞれセミナーを開いたり、大阪の良さ、関西の素晴らしさをアピールしてこようと。なおかつ震災の影響というものは、極力受けていない地域であるから観光誘致という部分ではお願いできるわけですから。その思いで参いります。はい。特にやっぱり「ほんまや」の宣伝もしてきたいですし、水環境というものに対して大阪市がこの間やってきた技術というものを是非アピールしてきたいですね。

記者

橋下知事の説明を、府のほうの説明を聞いていると、同行、企業団を連れていって、どっちかというと企業を主役としてビジネスマッチングみたいなのを行っていくというのがメインなのかなという印象を受けてるんですけども、市のほうはどちらかというと自治体としての市のアピール・・・

市長

市としてはそうなんですね。で、経済団体と一緒になって行ってるということは、この関西が持っている基礎的な技術の集積というものを、是非わかっていただくというかたちになるでしょうし、都市インフラっていうものも、先日たまたまインドネシアから記者の方たちが何人でしたかね、お見えになってて、テレビ局と新聞社の取材を受けました。そのときにやはり非常に興味を持っておられたのが、都市というものが非常にインドネシアは大阪以上に人口密度が高くて、ジャカルタですけれども、そのジャカルタの交通事情であるとか、あるいは水資源の問題であるとか、そういうものも気にされていたようですから、かなり具体的な「こういうもんなんですよ」というのを「ほんまや」ひとつをとってもですね、大阪の過去の公害の歴史とか、そういうものをご説明して、今はこうなりましたと言うと、随分驚いておられたので、そういったかたちでプロモーションできればいいなと思ってます。はい。

記者

節電対策で3点伺いたいんですけれども、先程関電の節電要請に対して、いきなり感ということを言われたと思うんですが、基本的に情報開示が不十分なままに節電要請が出されたとお感じになっておられるという理解でよろしいんでしょうかという点が1点です。あと今後、関電に相談とかで行かれるということだったと思うんですけども、そのスケジュールがどうなっているのかというのが2点目です。3点目が先程の交通局の話なんですけれども、これまでの取材とまた今日の午前中の取材ではですね、基本的に節電内容ってのは付帯電力が中心になると思うと。で、動力についてはあまり、ちょっと否定的な印象を受けたんですけども、そういう理解でよろしいんでしょうか。

市長

まず、1番目の情報開示という点なんですが、これは今、あの福島の状況を見ると、これまでしていただいていた以上の情報開示を国民は求めているというのが正しい判断だと私は思っています。節電をするにしても、あるいは原発というものに対しても、ありとあらゆる情報が本当に出ているんだろうかという疑念が東電の対応には、あるいは原子力保安院とかですね、あるわけです。それはもうはっきりしてしまってますから、そういったものを乗り越えてしっかりと国民全員に、あるいは、関西・大阪市民全員に、今、エネルギーのあり方ってどうあるべきでしょうという話をしていくのかという点では、やっぱり情報がまだ、もうちょっといただきたいというのが正直なところで、唐突感を持って関西電力さんを非難するとかですね、そういうものではないんです。今、あらゆる電力会社さんにもお願いしたいのは、国民が本当に原子力というものに対して不安に思ってて、放射能というものに対して不安に思ってて、日々、特に福島から避難しておられる方たちにしたら、その思いというのは我々ここにいる人間にはとても推測できない思いというのがきっとあるはずなんですね。だから、そういった精神的なものも踏まえた情報の出し方を是非心掛けていただきたいと言うつもりです。スケジュールは、

政策企画室長

20日で調整をしております。

市長

20日。20日の何時から関西電力さんにお邪魔するという方向で調整中です。それから、交通局は今日来てるのかな。来てないかな。具体的にまだ、さっきも言いましたように、具体的にないということですが、これは交通局のほうでシミュレーションもしておりますので、ピーク時に間引くなんていう記事が出てびっくりしたことはありましたけれども、本当に要請される、この節電、間引きが必要であるというときに、どういう対応ができるのかというのは、いつでも要請されればお出しできるというかたちにはなってるというふうに理解しております。以上です。

記者

合区の話で、2日前の知事の会見をちょっと取材してたんですが、知事の受け止めとしては、今回の市の合区は維新の会の考えとほぼ同じで、都構想実現に近づいてきつつあるのではないかという受け止めをされてらっしゃるようです。で、これに対して、いやいや、維新の会の8つから9つの特別区とは、ここが大きな違いであるというような市長からのお答えと、そうですね、それをちょっと伺いたいんですけども。

市長

維新の会さんは、まず大阪市を潰すということを言っておられます。私はその合区っていうのも、今日やっていただく会議が、しっかりとした議論をしていただいて、研究会をやっていただいた上で、我々は来年度予算に、今年も区政改革元年、区政元年、区政改革というものをやってるわけですから、そういった延長線上に区の再編はありうるやろうと。それも、今までね、大阪市にとって合区っていうと、市の職員にしたらね、かつての中央区ができるときに17年程かかってるんですかね。ほんとに地域の方たちとしんどい思いをした経験があるだけに、一種タブーに近い言葉なんですよ。合区っていうだけで、顔をしかめる職員が何人もいたことを自分自身も覚えてるんですが、その言葉がどうのこうのタブー視するんじゃなく、その合区にしても、結局上から目線で枠を決めたが故に、17年もおそらくかかったんだろうと。で、今わたしがやろうとしてる改革っていうのは、市民目線って言わせていただきましたけれども、地域にとって「大阪市ってなんやねん」というものをしっかりと訴えていく中で、今まで一体であったからこそやれた行政、さらにそれをより市民のほうに近づけたいという思いでやっていきますんで、否定はしません。否定はしませんが、ありきで進めるもんではないですというところで全く違うと。で、大阪市を潰さないということで、全く違います。と思ってます。はい。

記者

となると、24から市で8つから9つに合区。向こうは、解体して8つから9つ。こういうメリット・デメリットは出てきますよというのは現状言えることあります?

市長

すいません。もういっぺん。

記者

市のやり方と維新の会の都構想のやり方の違いの中で、都構想のやり方だったらこういうメリット・デメリットが出てきますよと言えることはありますか。

市長

市民サービスできなくなる。さっきお示ししましたように、要するにばらばらにするってどういうことかっていうと、分市とは書いてましたけど、あれ特別区になると、特に都構想の場合ですが、白紙にしはったという都構想の場合ですが、特別区っていうものは、都に吸い上げられてしまうわけですよね、一旦。で、それを分配していくという中で、これだけバランスが悪いものを、これは一体であったから、大阪市がやれてる行政ってのはこん中にいくつもあります。ですから、その市民サービスに確実に皺寄せがいくのは、だってパイは変わらないわけですから。大阪府と市を合体するっていう話じゃなくて、今、大阪市にあるものだけをばらばらにするということをおっしゃっているわけですから。例えば府民税払ってるけど、府民税がこん中にどういうかたちで出てるかというものもしっかり出していただいて、きちっとやったときにどうなるか、ですよね。これ予算よね。うちの予算の決算ベースやね、この数字。

政策企画室長

決算ベースですね。

市長

ねぇ。決算ベースの数字やから。

協働まちづくり室長

今のお尋ねの分で、都構想と私どものほうの1つの違いの中の、いくつもあると思うんですよね。一番大きなのはまず検討のフィールドが違ってですね、我々は今の法や制度を前提においてですね、どのようなかたちで区行政をもっといいかたちにできるのか、あるいは今の区政改革に沿って、各地域のコミュニティをもっと能動的で積極的なものに変えていける、そのための区役所はどうあるべきかということをこれから議論していくわけですね。ですから、もう1個のお考えのほうは、根本的な、例えば、法律の改正であるとか、そういったことが要るわけですので、どちらがどうこうじゃないんですけれども、まずそこが違いますので。我々のほうは非常に具体的で、おそらく実務的なお話に、また今日の議論から始まっていくと思いますので、できればそういうあまり混同せずにですね、私どものほうの議論をよくまた見ていただければありがたいなぁっていうふうに思っております。

市長

付け加えさしていただいたら、都構想って白紙になったはずなんですが、またじわじわよみがえらせようとされてるようにも感じる。その都構想の本質は何かなんですよ。本質は大阪市を分解する。大阪市が一体としてやってきたものをばらばらにするというだけでしかない。一番最初に出たときは、確かに隣接市も入って、堺市も大阪市も入って、で、東京23区と同じぐらいのその規模で、ものを考えようというものが、そのうちに何も出てこなくなって、結局選挙に、統一地方選の段階では、都構想実現とおっしゃってるだけで、それなんですかって聞いても一切答えられないという中であれだけの数字をお取りになったということ自体が、やっぱり私が前にも記者会見で言わせていただいたイリュージョンに票を入れてしまった方が結構多かったのかなぁって気はしますね。ですから、我々がやろうとしてんのはそういうもんじゃなくて、本当に身近なところで、今も防災フォーラム、中学校単位でずっとやらせてもらっておりますように、ほんとに市民の身近な意見を聞きながら、区に頑張ってもらうと。そのために、区役所の体制も変えてきてるわけですから。予算も今後変えていくという方向を出しているわけですから。必ず市民にマイナスになる方向へ突き進もうとする方たちに対しては、やっぱり「きちんと説明してよ」ということを言い続けるしかないですね。だって、今説明してることだって想定の範囲なんですよ。多分こういうことをおっしゃってるんでしょうね、最初にこういうこと言うてはったから。最近言うてはりませんけど。それは卑怯なんじゃないですかっていう、そういう世界です。是非メディアの皆さんもそのあたりを本当に大阪市がばらばらになってどうなるのかっていうことを、具体的に検証していただければありがたいなぁ思いますし、私どもに言っていただければ、具体的なデメリット、もし維新の会さんがこう思っらっしゃるとしたら、こういうデメリットがありますよっていうのもいくつも挙げることは可能です。はい。

記者

合区の件なんですけれども、これは実は結構前から議論されているのではないかと思うんですが、2年前に行政区と区役所のあり方研究会でもこの合区っていう問題は、問題っていうか、こういう案は提案されていると思うんですが、それから2年間で合区なり、ブロック化について、市はどんなふうな動きをしてきたのかということと、この区役所のあり方研究会っていうのは別にまだ解散しているわけではないと思うんですが、今日改めて同じようなことを議論する研究会を立ち上げるその意図はどういうところにあるんでしょうか。

市長

検討会につきましては、確か経費効率みたいなものを区役所ばらばらでやってるよりも、いくつか区役所がまとまったほうが、例えば、物品発注とかですね、そういったもので目に見える経費効率が良くなったというかたちになってる、というふうに聞いてます。それは例えば市税事務所等をとっても同じですし。で、これは枠組み論にむしろ近かったのかなっていう思いでいますが、合区ありきで、それも合区ありきでやったんではないと私は思ってます。単に発注事務、日頃の行政、住民自治、住民行政をやっていく上でより効率的な方向を探ろうというかたちであった。今回のはですね、区政元年、あるいは地域活動協議会、区民により近い、市民により近いかたちでの行政区ってどんなかたちなんだろうというのを、実際に様々な角度からスポットをあててもらって、職員のあり方、そこで一体どういった職員がより市民に密着した動きができるようになるのか。あるいは、事務手続き的なもんは、もっともっと集約化できるのではないか、とかですね。それを合区という言葉で一括りにはできないぐらいの話におそらくなるんではないかという気はしてます。ですから、行政区をさわるって言うと、すぐに合区や分区やという、今まで大阪市が辿ってきたことがあるんですが、私自身やっぱり市長になって、不思議だなぁと思うのは、人口規模も、それから歴史的なものも違う区でありながら、何もかも大阪市何何区であれば、例えば、一区一館、こういうものがないといけないとかですね、そういったもので進んできたことに対してはやっぱりものすごい大きな疑問を感じてましたから、そういったことも含めて検討していただけるようにようやく下地をつくることができたっていうのが今回の研究会への自分の気持ちです。

記者

では、前回の区役所のあり方研究会とは全然検討する内容が違っているということですか。

市長

ただ、区役所の職員等については、同じ方向性を持って動いてほしいっていうふうに思ってますんで、より効率的な業務のあり方、仕事のやり方、それをさらにもっと市民に近いところでやってくれっていうのが私の思いですので、当然、重なる部分あってもええやないか、でも目指すところは本当に一番市民にとってふさわしい行政、大阪市の行政をやる単位として区はどうあるべきかっていうのを研究していただきたいということなんです。

協働まちづくり室長

少しだけ補足させていただきます。確かに前回の行政区と区役所のあり方研究会でも、例えば事務のブロック化ですとかですね、共同処理のあり方とか、こういったものについては一定の考え方の整理はしてます。ただ、今新しい市政改革の中では、そういったかたちも、とでも、それを消すわけではないんですけども、やはりコミュニティとのどう連動して、新しい危機コミュニティをどうつくり上げていくのかということが、市の中の大きな命題になっています。そうなった場合に区役所の中ではどのような仕事をしていくのかということを考えるときに、この前議論しましたいろんな事務の共同処理の考え方とかブロック化も前提に置きながらですね、例えばもう少し民営化といいますか、いろんなかたちでの市場経済の活用という方法はないのかどうかとかですね、もう少し経営的な視点も入れたようなかたちを議論の中に含めていって、そしてやはり大きな命題であるコミュニティと十分連携して新しい活性化された地域をつくるための区役所ってのはどういうふうなものかを考えていこうとしますので、前の研究会よりもだいぶ発展したといいますか、ですから前の研究会を発展的に解消して今回のものに続けていくかたちになると思いますので、前の部分の中間報告を、どないなったんかということで言いますと、例えば東住吉区長のほうの発案で、パソコンのほうを東住吉区で一括で契約していただいて、全市の分も契約したりといったようなかたちで、かたちになってるものもあるんですけれども、そうしたひとつひとつの事務にとどまらないようなかたちで全体的な議論を今回さしていただきたいと思ってますのでよろしくお願いしたいと思います。

市長

もひとつ腑に落ちないという顔をされているんだけど、どのポイントですか。一番。

記者

2年前にできた、2年前に出てきた中間とりまとめについて、進めているものがどれぐらいあるのかなと思ったときに、今のパソコンのお話は伺ったんですけれども、そこも進んでいない中で改めて研究会だけ立ち上げるというのは・・・

市長

えっ、進んでなくない。進んでなくないと思うんですが・・・

協働まちづくり室長

パソコンについては契約台数も相当台数持ってること、多分それはご存知でいらっしゃるわけですね。我々の持ってます問題意識としては、確かに2年前にそういったかたちでまとめながら、なんでそれ以外のものにどんどん発展しないのかという問題意識を持っているわけなんです。そのときに、過去からいろんな区役所のあり方についてはいろんな議論の蓄積はありますけれども、それが本当に活かされたかたちで実現してない中には、いろんな考え方を指し示しても、それを実際にやる手立てというものまで議論が及んでいるのかどうかということを我々は思ってるわけなんです。今回の研究会の中では、新しい市政改革の中で、目指すべき区役所の姿をつくる、区長にいろんな裁量や権限を与えるときに、実際にそれを具体的に実現するために、何が今まで足らなかったのかということについても議論したいと思っていますので、そういったかたちで前に出たものの問題意識を引き継いだかたちで、その答えを見出していきたいと思っていますので、そういうつながりというふうにご理解をいただければありがたいと思います。

記者

今回の研究会では、きちんとなにかしらもう少し前向きなものにつながるということですか。

市長

はい。これはかなりダイナミックな議論をしていただけるというふうに理解しておりますし、期待もしております。フィールドワークが非常に得意な方、あるいは地方行政というものに、きちんと、しっかりとしたご見識をお持ちの方、そういった方たちにフリーハンドで話してもらおうというつもりですので、「役所はそれは考えてませんねん」とか「役所はそんなこと期待しませんねん」とかそういうものから一切解き放たれたかたちで、大阪市の現状を見つめながら、足りないところ、あるいはこうあるべきという姿を出してほしいという思いでございます。