平成23年9月21日 大阪市長会見全文

【平成22年度決算に基づく健全化判断比率について】

皆さんこんにちは、よろしくお願いします。

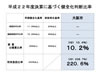

本日はまず、22年度決算ベースで、大阪市の財政が健全かどうかがわかる指標が出ております。ご報告します。

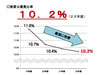

19年度決算から法律で自治体ごとに健全化判断比率の公表を義務付けられております。先日、大阪府も公表されておりますが、ご覧の4つの指標になります。大阪市は、いずれも健全な状態にあり、しかも年々改善されております。上の2つは、いずれも黒字でございますから、赤字比率は関係ありません。3つ目、実質公債費比率ですが、これは、収入に比べて借金の返済が大きいか小さいかというものを示すもので、25%を超えると危険信号、イエローカードです。本日お知らせしております、この本市の22年度決算ですが、10.2%で基準の半分以下と大きく下回っており、健全度は高いと言えます。

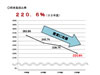

19年度からの推移でございますけれども、これを見てもご覧のように年々良くなっております。将来負担比率でございますが、3セクなども含めて、これですね、3セクなども含めて将来払っていく可能性のある負担額の度合いを示す指標でございます。これも低いほうが健全ということになるんですが、国が定めている危険信号、イエローカードは400%ということになっていますから、それを下回っている220.6%。

これも、推移を見ていただくと年々改善されているということです。こういった財政の改善というのは、財政規律をきちっと守ってきたことの表れだと思っていますし、例えば、地方債残高というのも減り続けておりまして、5兆とんで624億、4兆円台になるのが目の前だというふうに言えると思います。ちなみに、大阪府は6兆円を超えています。将来負担比率については、財政規律に加えて、職員数の削減で将来の退職金の見込み額が減ったことですとか、3セクの財務リスクの処理を進めていることも改善された理由です。数年前までの大阪市の財政が非常に悪いという時期と今とを比べますと、やはり大きく変わっているということが言えると思います。その変化を認めてしまうと都合が悪くなるという人たちは、昔のイメージのままで、扇動を続けられるということなんでしょうが、また私たちが正しい姿を知ってもらいたいという思いで、リーフレットを作成したりはするんですが、それすら選挙運動だと報道するメディアもあったりしております。私は、大阪市民の皆さんに、本当にありのままの姿を知ってもらいたい、正しく知ってほしいという思いで、この間ずっと色々な広報活動もやらせていただいたりしております。なかなか、興味のないことまで能動的に取りにこられる、情報を取りにこられる市民の皆さんていうのは少ないんですけれども、やはり一番大きな判断をしていただく時に、必要な情報というものをお届けしたいという思いです。財政につきましては、今後も国の基準を超えることのないよう、引き続き収支改善に取り組んで、財政の健全化をめざしたいと思っています。

本日はまず、22年度決算ベースで、大阪市の財政が健全かどうかがわかる指標が出ております。ご報告します。

19年度決算から法律で自治体ごとに健全化判断比率の公表を義務付けられております。先日、大阪府も公表されておりますが、ご覧の4つの指標になります。大阪市は、いずれも健全な状態にあり、しかも年々改善されております。上の2つは、いずれも黒字でございますから、赤字比率は関係ありません。3つ目、実質公債費比率ですが、これは、収入に比べて借金の返済が大きいか小さいかというものを示すもので、25%を超えると危険信号、イエローカードです。本日お知らせしております、この本市の22年度決算ですが、10.2%で基準の半分以下と大きく下回っており、健全度は高いと言えます。

19年度からの推移でございますけれども、これを見てもご覧のように年々良くなっております。将来負担比率でございますが、3セクなども含めて、これですね、3セクなども含めて将来払っていく可能性のある負担額の度合いを示す指標でございます。これも低いほうが健全ということになるんですが、国が定めている危険信号、イエローカードは400%ということになっていますから、それを下回っている220.6%。

これも、推移を見ていただくと年々改善されているということです。こういった財政の改善というのは、財政規律をきちっと守ってきたことの表れだと思っていますし、例えば、地方債残高というのも減り続けておりまして、5兆とんで624億、4兆円台になるのが目の前だというふうに言えると思います。ちなみに、大阪府は6兆円を超えています。将来負担比率については、財政規律に加えて、職員数の削減で将来の退職金の見込み額が減ったことですとか、3セクの財務リスクの処理を進めていることも改善された理由です。数年前までの大阪市の財政が非常に悪いという時期と今とを比べますと、やはり大きく変わっているということが言えると思います。その変化を認めてしまうと都合が悪くなるという人たちは、昔のイメージのままで、扇動を続けられるということなんでしょうが、また私たちが正しい姿を知ってもらいたいという思いで、リーフレットを作成したりはするんですが、それすら選挙運動だと報道するメディアもあったりしております。私は、大阪市民の皆さんに、本当にありのままの姿を知ってもらいたい、正しく知ってほしいという思いで、この間ずっと色々な広報活動もやらせていただいたりしております。なかなか、興味のないことまで能動的に取りにこられる、情報を取りにこられる市民の皆さんていうのは少ないんですけれども、やはり一番大きな判断をしていただく時に、必要な情報というものをお届けしたいという思いです。財政につきましては、今後も国の基準を超えることのないよう、引き続き収支改善に取り組んで、財政の健全化をめざしたいと思っています。

【平成23年度9月補正予算案について】

(本市の緊急節電対策とその成果について(速報値))

次です。夏の緊急節電対策が明日9月22日までとなっております。この間、進めてまいりました本市の節電の取組み成果の速報値をお知らせいたします。配付資料のとおり、確定値は22日以降に発表しますが、本庁舎では最高で17.7%、市営地下鉄は9.7%、上下水道については9.2%の節電実績となっています。一方、ゴミ焼却工場の発電も、約1万8400キロワットの発電力アップとなっています。概ね目標を達成できたのではないかと思います。資料お手元いってませんか?大丈夫ですか?ない?ごめんなさい。また後ほど、はい、お配りします。今後の取組みですが、関電からの節電要請期間は過ぎることになりますけれども、残暑により電力需要の増、これもまだまだ予想されます。また、そもそもエネルギーセキュリティの観点から、エネルギー施策の大転換でありますとか、あるいは、ライフスタイルの見直しを進めることの重要性も考えて、市民の皆さんにご迷惑のかからない範囲で、引き続き率先して節電に取り組んでいきたいと思います。特に、今年の冬ですけれども、夏以上に需給が厳しいというふうにも言われております。こういった対策を検討することはもちろんですが、根本的なエネルギー施策にも取り組んでいきます。そして、防災というのも重要な課題だと思っています。本日、補正予算案、これを市会に提案いたしますけれども、このような観点から、特に私の思いの強い項目について、ご説明したいと思います。

(「(仮称)大阪市エネルギービジョン」(骨子)をとりまとめました)

今回の大震災で顕在化しましたエネルギーセキュリティに関するものです。

単なるエネルギー消費地の観点からのエネルギー政策ではなくて、エネルギーの地産地消という意識で、都市自体がクリーンエネルギーの導入や開発などに努めて、エネルギー自給率を高めていく必要があります。現在、仮称ですが、「大阪市エネルギービジョン」を作成中でございます。本日、その骨子をお配りしています。詳細の説明は省略いたしますけれども、2ページにありますように、創エネ、新エネ、蓄エネ、省エネ、この1、2、3、4とふってある、地域分散型エネルギーシステムの後ろに入ってる数字なんですが、この4つの視点で施策を進めていく中で、関西全体の経済発展への貢献をめざしたいと思っています。その分類を踏まえて、7ページでは、具体的施策について、緊急、短期、中長期に取り組むものとして整理をしております。夢洲のメガソーラー事業など、すでに取り組んでいる事業もありますが、新たに緊急に取り組むもの、あるいは、より加速させるものについて、各方面との連携を進めるためにも、今回の補正予算案に盛り込んでおります。特に、私が進めたいと思っておりますのは、夢洲のエネルギー供給拠点調査と、それから、市立大学人工光合成研究拠点整備です。大阪市の決意を発信するというためにも、今回、補正予算に絶対盛り込んでくれというふうに強く要望をいたしました。夢洲エネルギー供給拠点調査というのは、エネルギーセキュリティ確保のために、夢洲でCO2排出が少ない高効率のガスタービンコンバインドサイクル発電所の立地を検討するということでございます。

これが、コンバインドサイクル発電の仕組みというのを大まかに書いてある図ですが、これと、すでに進めておりますメガソーラー、さらに廃棄物発電などと合わせて、エネルギー供給拠点を夢洲につくりたいというものです。

これが、エネルギーの地産地消というものに一歩近づく方法であろうというかたちです。エネルギー危機の際でも、安心して企業活動を継続できる環境整備を行って、今後の企業誘致につなげたいと思っています。

それと、市立大学の人工光合成拠点、ごめんなさい、人工光合成研究拠点整備ですが、これは先日もこの市長定例会見でお知らせした、お披露目した新しい発見というものから生まれてくるもので、市大の人工光合成のメカニズムを用いたメタノールなどの生成について、研究するための拠点整備を平成25年度までに進めます。これは完全なクリーンエネルギーの実現という意味で、まさに悲願の技術開発と言ってもいいと思います。産学官が一体となって未来のエネルギーを開発する事業として大いに期待しておりますし、産業界がこの研究に寄せる期待も非常に大きいものがあります。この度、パナソニックと日立造船の2社が、市立大学との共同研究への参画を表明されました。今朝の新聞を見ておりますと、トヨタグループも人工光合成に成功と報道されておりました。市立大学に同じ研究かって聞きましたら、そもそも入口が違うということで、世界各地であらゆる競争、色々な競争が始まっている証左であるというふうに言っておりました。そういったことを夢を持って進めていきたいなあという思いを持っております。

(プロポーザル方式による市有地売却により先導的な都市型エコ住宅のモデルとなる提案・建設を求めます)

それから、直接の補正予算事業ではないんですが、スマートハウスの普及促進のため、鶴見区の市有地売却にあたって、先進的な都市型エコ住宅のモデル提案を募集することになりました。比較的コンパクトな戸建住宅のモデルを提案していただきたいというもので、11月中に募集を開始いたします。今後とも、エネルギー政策を積極的に推進するとともに、国に対しては、制度改革にかかる軽減や財政支援等の要望を行ってまいります。そうして、脱原発社会も見据えたエネルギー地産地消型の持続可能な都市、21世紀の未来都市大阪をめざしたいと思っています。

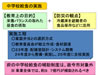

(中学校の普通教室への空調機設置について)

次に教育に関してです。中学校について、24年度から普通教室でのエアコン使用と給食が開始できるように、今回の補正予算案に設計費などを前倒しで計上しました。中学校給食は、就任以来の公約ですし、エアコン設置は学習環境の充実の観点から検討してきた中で、PTA協議会から強いご要望をいただいたこともあり、いずれも、24年度から取り組むことをこれまでにすでに表明してまいりました。一方で、5月から中学校区単位で地域防災フォーラムを開催してまいりましたが、防災に関しての地域での自助意識の高まりを支援し、防災拠点としての学校施設を充実させるためにも、前倒しで実施したいと思っています。

まずエアコンですが、学習に集中できる教育環境の確保と合わせて、万一、災害が起きた時に、学校に避難された皆さんの熱中症予防や、寒さ対策のため、24年度当初から設置に取りかかっていきます。今後、予算編成の中で詰めてまいりますが、24年度から、全中学校で冷房を順次利用できるようにし、その後、小学校にも整備してまいります。この整備により、教育上の効果がさらに上がるように教育委員会には取組みを進めてもらいますし、ガスヒートポンプ方式のエアコンで、電気使用量を大幅に抑えることも実現させます。なお、エアコンの発注に際しましては、地元中小企業の受注につながるような方法となるよう、今後、検討してまいります。

(中学校給食の実施について)

さらに、私が公約で掲げてきました中学校給食も24年度から開始します。食育の観点から、家庭弁当との選択により、中学生が栄養バランスの取れた昼食を摂れるようにします。給食設備は、防災の観点でも役立つものです。東日本大震災では、学校の冷蔵庫、温蔵庫が、避難された人たちの食品を安全に保存することに活用されたというふうにも聞いております。24年度には、市内全中学校の8割近い、およそ100校で順次実施してまいります。残り約2割の中学校は配膳室の増築が必要ですけれども、そういった学校も、25年度中には開始し、市内全128校で実施いたします。また知事のことを言うんかって言われそうなんですが、橋下知事は、大阪府は「導入する市町村を応援します」と、中学校給食を、導入を促進するための補助制度を設けていますが、政令市を対象外としています。教育委員会から申し入れましても、まったく聞く耳を、聞く耳を持っておられません。こういった対応に強い不信感を持つと同時に、大阪市民に関わる構想を出すからには、まず、大阪市民に対する不当な差別をやめ、同じ府民である大阪市民に対して、知事としての責任を果たすことが先決だと、大阪市民の利益を守るために強く申し入れをしていきたいと思っております。私からは以上です。

質疑応答

記者

エネルギーのところで、ガスコンバインド発電の話が出てましたけれども、これ、まずですね、どういった経営形態で想定されているのかというのとですね、あっ、じゃあ1つずつ聞いていきます。ちょっとこの件について、はい。

市長

はい。経営形態についても、これ研究課題だと思っております。まず、夢洲という土地がありますんで、その土地を使って、環境アセス等も必要になってくると思いますが、もちろん大阪市が自力で発電所を建ててというかたちにはおそらくならないだろうというふうに思っています。ですからエネルギー対策室(正しくはエネルギー政策室)を通じて、様々なエネルギー関連企業の思いであるとか、あるいはガスというものが必要になりますので、その供給の手段であるとか、いずれもしっかりと研究、あるいは精査をしたうえで前に進めていきたいと、そういう思いを持ってます。

記者

今、その建設・運営は、建設・運営は他の会社に任せて、土地取得、土地を提供するだとか、国に訴えていくっていうところを市が担うっていうことなのか、東京都はそういうふうなことを言ってますけども。

市長

今、記者さんがご指摘になったようなかたちに落ち着くとは思いますが、落ち着くように動かないといけないとは思っています。当然、エネルギー対策室(エネルギー政策室)で色々な、エネルギー関連企業への呼びかけであるとか、提案を募集したりっていう動きになっていくのは必然だと思いますし、夢洲の土地、およそ100万キロワットで6ヘクタールぐらいであって、えっと、今日いるかな?

エネルギー政策室エネルギー政策担当部長

川崎で80万キロで6ヘクタールということです。

市長

80万キロワットで6ヘクタールということですから、夢洲の土地で充分、広さあるというふうに判断しております。

記者

最後なんですが、来年もですね、エネルギー需要っていうのは、また逼迫してくるとは思うんですけれども、これは建設を急ぎたいという思いはございますでしょうか。

市長

はい。あります。やはり地産地消という、メガソーラーはもう日程出てますけれども、メガソーラーが3000世帯分ということですから、それでは、とても地産地消の「ち」にも至らないだろうと思ってますんで、できるだけ早く実現できるような方向性を探りたい、しかし環境アセスメントを避けて通るわけにはいきませんから、そういったものを、どんどん積極的に呼びかけていきたいと思ってます。

記者

大体どれぐらいの。

市長

この環境アセスがどれぐらいかかるかですが、過去、東京の今の見込みで、5年から6年。

エネルギー政策室エネルギー政策担当部長

もっと。アセスで4年弱ですね。

市長

うん。じゃあ、10年かかるということ?

エネルギー政策室エネルギー政策担当部長

早くて7年、アセスと建設と。

市長

東京の真似する訳じゃないんですが、いい競争のスピードが出れば、ありがたいなあと思てます。はい。

記者

すみません。それはもちろん2期目の重要な公約になってくるという。

市長

どうですかね。公約というかたちで挙げるのかどうか、もうこれは私が在任中に指示をして、その方向を探るようにっていうので、今、大阪市はもうすでに動き始めてるという、調査費をつけるということですから、はい。それを後押しするというかたちにはなるのかもしれません。

記者

目玉事業に。

市長

目玉事業というよりも、やはりCO2の問題も当然ありますから、やっぱり我々の大きな夢としては、何としてでも人工光合成を、この日本の力、世界に向けてできましたよっていうかたちになると、それまでのつなぎっていうかたちになるのかもしれませんね。あるいは、それで人工光合成でできた燃料、それをどういうかたちに使えるのかというようなことも含めて、本当に、形に早く見えてほしいという思いで、研究拠点施設の整備、それをやらせていただきます。はい。

記者

大阪府議会のほうで、教育基本条例案と職員基本条例案が本日出されるようなんですが、それについて改めて感想お願いします。

市長

えっと、少し修正されたんですかね。当初案よりも修正されたという情報もあり、まだ細かく見ておりませんので、私は前にも言いましたように、教育基本条例案に対しては断固反対であるという思いは変わっておりません。それで、よろしいでしょうか。

記者

明日、府内の首長の皆さんが公開討論の要請に来られるというふうに聞いてますけれども、市長としては出馬表明も終えられて、市長選に向けて対立する陣営などとの公開討論の場っていうのに積極的に出ていきたいなっていう気持ちはおありなのかどうかってところをお聞きしたい。

市長

はい、私は立候補させていただくというのを19日に発表いたしました。あとは当然、立候補表明された方と、いろんなかたちでお話しするという機会が持てれば、現職ですんで公務の合間を縫ってというかたちになると思いますが、当面10月15日という日程をお出ししておりますんで、これは維新の会の方と、ということになるんですが、橋下さんが市長選に立候補するということを、それまでに言っていただけると一番スムーズに事は進むのかなあと。市長選立候補予定者同士がいろんなかたちで意見を交換し合うっていうのが一番自然なかたちであろうというふうに思っております。明日、府下の市町村長さんたちがおまとめになったシンポジウムの依頼ということについても、当初言われてた時と、それから維新の大阪都構想の推進大綱ですか、それが出た段階とでは、私は微妙に府下の政令市以外の首長さんの思いとか、違うんではないかなっていう気がしておりますんで、お持ちいただいた時に、そういったことも含めてお聞きしたいというふうに思ってます。

記者

そうしますとですね、まだ、例えば維新では誰が出るのかっていうのは、わからない状態なわけですけれども、これ、誰が出るのかというのがある程度出揃ってきた段階では、我々メディアの部分も含めて、積極的に市長も公開の場で討論っていうのをやっていきたいっていうお気持ちということでよろしいでしょうか。

市長

はい。当然だと思います。市長選挙に立候補すると橋下さんがおっしゃったら、その段階から知事を投げ捨てて市長候補ということになるわけですから、私も立候補っていうことを言っている以上、当然、同じ土俵というかたちで大阪市をどうするのかという話になると思いますから。最初は今、日程出している15日、10月15日です。それ以降については、日程の許す限りいろんな所へ、テレビ、新聞等も含めて出られる時は出ます。ただ、これ、直接行政で自分が今までやってきた動きっていうのを、ここで急に選挙モードみたいに切り替えるわけにもいかない部分も、是非ご承知おきをいただきたい。そういうふうに思います。

記者

最後、微妙なちょっと言い回しになったかなという部分もあるんですけれども、というふうに受け取ったんですが。

市長

えっ、そうですか?

記者

選挙前で、やっぱり選挙2カ月を切っている段階でいきますと、やっぱり政治家としては最優先すべき日程なのかなというような気がするんですけれども。

市長

いいですか、私は確かに立候補するということを言いましたが、現職の市長です。この市長任期っていうのは12月18日までは、誰が何と言っても、自分が辞めると言う以外は市長なわけです。その市長としてやらねばならないと自分が信じてこの3年9カ月やってきたことを、いきなり完全に今から選挙モードですというかたちに切り替えていいのかどうか、それはまだまだ時間的に余裕があると思っています。ただ、今までよりは公務を絞らせていただくということは当然ありえます。ありえますが、でも一番大事なのは公務やという思いと、政治家、政治家っていうのは、確かに立候補を表明したところからは、その色合いも強くなるんでしょうが、私は政治家と言われるより大阪市の市長、つまり行政のトップとして動いているということを市民にわかっていただきたいと思っています。それだけです。日程合いましたらいつでもやりますから、お声掛け下さい、読売テレビも。はい、言っていただいたらすぐ行きますんで。

記者

わかりました。ありがとうございます。

記者

すみません、今のとちょっと関連するんですけれども、今おっしゃっているのは橋下さんが市長候補とならなければ討論しないと言っているわけではないんですか。

市長

必然性ということを皆さんにお考えいただきたいんですが、あの方が知事であれば、市長と大阪の将来ということについて話すことは当然ありうると思います。で、今回、どっちに出るかわからない。で、知事候補はもう意中の人がいる。市長選挙は誰もいなければ自分が出るとおっしゃってるわけで、その日程すらも明らかにされずにいらっしゃいます。で、それで私がどういう立場で出るのかということになると、市長選の立候補予定者として出るわけでしょうから、それで相手が維新の会代表でいいのかどうか。つまり、橋下さんが担ごうとしている市長予定者が、予定者が何もかも橋下さんの思いといっしょなのかどうか、完全同一性なのかどうかっていうことを、わからないじゃないですか。そうでしょ。

記者

こないだ「あかるクラブ」の時に、知事だろうが、代表だろうが、どういう立場であっても橋下さんと対談をお受けしますとおっしゃってたと思うんですが。

市長

ただ、意外やったのは、申し込んでこられた時、紙に「大阪府知事」という文言がどこにもなかったことが意外でした。これは常識の範囲だと思いますよ。

記者

15日までに立候補おっしゃらなかった場合はどうされるのでしょうか。

市長

いつまでに?

記者

15日までに。

市長

それは一応受けてますからね、行くでしょうけど、仕切りもまだ決まってませんし、場所も決まってないという状況で、どうもなんか維新の会主催の討論会であるみたいに伝わってる部分があるんですが、私はそうは思って受けてるわけではありません。あの場で当然、知事なり、維新の会代表であり、どっちでもいいから話しようよっていうことは受けてるわけですから、やります。その設定については、やはり向こうが維新の会代表として来られてますから、逆に私は私の後援会の元気ネットを通じて、場所の設定とか、コーディネーターのあり方とかというのをやれば、別に維新の会代表対市長立候補予定者(現職市長)でもいいのかなっていうふうに思ってますけど。そういう仕切りは必要だと思います。でないと2枚看板か3枚看板かわからんようなまま、議論がどんどんどんどん進んでいくというのは変ですから。はい。

記者

すみません。先ほどの質問ともちょっとかぶるんですけれども、市長会のほうがフォーラムっていうか、そういうかたちに出ていただきたいというふうな話をされていて。

市長

何人が署名されたことになりましたか?

記者

35名というふうに。

市長

また減ったように聞いたんですが、最終的には35ですか。

記者

すみません、私が知っている範囲ではそうなっていますが。

市長

状況、最初と状況が違ってます。で、大目標は橋下さんが市長選挙に出てこないようにと。知事を続けて下さい、そのために話し合ってみませんかということからすると、その時は多分、大阪市だけを分割するというような都構想だと思っておられた各首長さんが、あの大阪都推進大綱をご覧になって、これは自分たちの町、市にも当然、影響があることだと思われたら、私は順序としては、私と橋下さんのフォーラムをやるよりも、府下42市町村ですか、堺市除いた41市町村の首長対橋下さんとでまず、この大綱ってなんやねんということをおやりになるのが先ちゃうかなあと思います。だから、さっきも言いましたように、明日お越しになるということですから、その際に一体、大綱が出る前と出た後とでは、この意味はどう違うんですかっていうのはお聞きしたいなと思ってます。

記者

市長会は今おっしゃったように、橋下さんに市長選に出ないでほしいと思っていらっしゃる。で、平松さんとの妥協点を見つけてほしいというふうに思っていらっしゃる。で、それを踏まえたうえで市長会の面々がいる中でのフォーラムというかたちで2人に話をしてほしいということで、できれば15日とは別の日にやりたいという意向なんですけれども。

市長

それで、明日お会いしたうえで、どういうふうに思ってらっしゃるのかお聞きして、それはいいですよということになれば、15日以降で日程が取れれば、やれるんじゃないですか。

記者

15日以前という日程。

市長

(15日)以前はちょっと日程無理ですね。

記者

平日の2日、知事が2日と9日を空けて市長側に打診しましたと。で、あと平日の夜でやっても、全部いつでも空けてますというふうにおっしゃっていますが。

市長

わりと空いてらっしゃいますから。日程は空かると思いますが。

記者

すみません。ちょっとまた別のことなんですけれども、出馬会見の中で特別自治市に触れられたので、それをまたもう少し詳しくお伺いしたいんですけれども、まず大阪市で府のやっている事務を担えるというふうにおっしゃいましたが、具体的にどういう事務を。

市長

今もうほとんど担えますよ。例えば警察だって、当然それは交通警察とかジャンルは決まってくると思いますけれども、もともと旧5大市、5大市でよかったよね、には市警本部ございましたし、大阪市警察本部がありましたし、その名残が大阪市警察部長か、という肩書きで今も残っています。我々の思いで当面、警察っていうことを言うと、まちのにぎわいづくりとか安全とかいうものを、より細かく警察のご協力、今以上にいただきながらやっていくというかたちでは警察もいけますし、あとは教員については、前から教育委員会も、もう全部、府費の教員も市費にっていうふうに思ってますし。ですから何が残ってんのかなっていうと、許認可で2つハンコがいるんですっていうもんが1つになるわけですし。大体できると思ってます。

記者

知事はそれによって大阪市と大阪府の二重行政は解消されても、大阪府下のほかの市との二重行政は解消されない。

市長

それは府の責任で解消されたらいいんじゃないですか。いやだから、大阪市はやれるって言って、これは前にも朝日放送さんに出た時に、特別自治市っていうのを最初にしゃべった時に、水平連携っていうもの、都市間の連携の水平連携っていうのを言いました。例えばこの事務とかを、共通の事務を、うちが府の権限も財源ももらって、やれるからそれ、いっしょにやりましょうよっていうことで企業団をつくったら、1つの自治体になるわけですから。どんどん府は要らなくなってくるっていうかたちです。

記者

もう1つ、区長の公選制について、会見の時は、公選制ということもありえるけれども、予算の編成権は区長ではなくてというふうなことをおっしゃっていましたけど、これについても区長の公選選出と予算編成権はワンセットのものではないかというふうに。

市長

橋下さんが?

記者

はい。

市長

ああ。いや、それは誤解でしょ。世界見ても、確かニューヨークも区長公選してるはずですし、パリも、あれはパリの場合は議員が区長になりますから、市長の会派の議員の方が、こういう人を副市長、区長にしますっていうかたちで選ぶはずですから、任命権は市長にある。予算編成権は市長に残す、市の中枢に残ってるというかたちになって、そういう公選区長はいくらでも例があると思いますよ。だから、不可分のものであるっていうのは橋下さんの思い込みだと思います。

記者

予算の編成権を与えないほうがいいと思う一番の大きな理由はなんでしょうか。

市長

この大都市として成長し、なおかつ大都市としての機能を発揮するために様々な施策を行ってきた中では、当然一体的なその区、線引きができない予算というのは存在します。それを全て各区が持つと、各自治体と同じことになるわけですから、そこに調整の難しさっていうのは出てくるわけです。その調整なんかできませんって言ってんのは橋下知事なんです。今まで、要するに知事として動いてほしいということで動かれずに、これは水道協議もそうなんですけれども、そんなものは各区、各市の思いがね、首長の思いがぶつかったり、行政の思いがぶつかったりしたら、そんなん調整不可能ですって言ってた本人が、区長公選だけは何かそういうふうにおっしゃるというのが、私はものすごい整合性に欠ける議論だと思います。そこを調整するのが府の仕事であって、府っていうのはそういう補完、基礎自治体優先の原則に則って、それができない部分を補完するのが本来の府の役目であると。ところが本来の府の役目をどういうふうに果たしておられるのか、あるいは、そこを一番果たそうとされていないのが、残念ながら橋下知事であるという事実を、是非わかっていただければと思います。はい。

記者

ありがとうございます。

市長

すみません、このあとちょっと、何分?出発。今日、このあと大阪マラソンで会議がありまして、あと5分。短めに答えられる質問でお願いします。

記者

今朝ですね、司法クラブのほうに大阪市の互助組合のいわゆるヤミ退職金の件について裁判所のほうから和解勧告が出たというタレコミがあったということなんですが、大阪市もしくは平松市長としては、この勧告については、どうされるおつもりなのか、お答え下さい。

市長

はい。これは私も報告受けてます。平成12年度から16年度の給付金事業、これに関わる交付金分としての訴えということで、裁判所から和解勧告が出たということです。もう係争時間といいますか、係争の期間が6年以上経ってしまっているということから、早期決着を図りたいという裁判所の思いを、原告の方と、それから補助参加人もいらっしゃると聞いておりますから、そこで調整して、どういう方向性が見出されるのか研究、研究じゃなく協議をさせていただいています。はい。

記者

すみません、ちょっと追加でですね、いわゆるヤミ退職金、今、公金がつぎ込まれているということはないと思うんですけれども、過去を振り返ってですね、これまで公金が条例に基づかないかたちでつぎ込まれていったようなことがあったと。で、そういうことに対してはどう評価されたかということと、市長も出馬表明されたあとですので、今後そういう公金の使い道とかには、どうしていきたいというふうに思われているのかを、2点すみません。

市長

これは平成16年度までの動きで、それ以降はもうなくなってます。ですから、なくなっているからいいという問題ではなくて、こういうものがあったということ自体が問題だという認識で、この間、私はずっと市政をやらせていただいておりますし、それは就任直後に起きた不適正資金問題でも、皆さまの前に明らかにしてきたと思っています。市民に説明できない公金の使い方というものは許されるべきではないですし、本当に公金を使う際にはきちんと、その事業目的とか、事業主体が市民に向かって説明をするのが当たり前、そういったことに逆にしっかりと公金を使わせていただくことこそが市政の役目であると、そういうふうに思っています。はい。

記者

すみません。先ほど説明があった財政改善の話なんですけれども、大阪府の話も織り交ぜての説明だったと思うんですが、維新の会のほうからはかなり、平松市政になっての4年間ということに対して批判もきてると思うんですけれども、その点について先ほど説明はされてましたけれども、どういうふうに論をはっていくというか、いうふうなお考えでしょうか。

市長

はい。一番象徴的だったのは、維新の会の市会議員団長、坂井市会議員が、あれ一般質問だっけ、本会議で。一般質問?代表質問?

政策企画室長

代表質問。

市長

代表質問の際に、私のこの間の施策、全てを否定されました。しかし皆さんにご説明申し上げているように、改革の数字的には確実に関市政を踏襲したうえに、上積みをしっかりとやっております。その積んだ部分があり、なおかつ一方で街頭犯罪ワースト1返上、違法駐輪ワースト1返上の動きであるとか、そのほかこまごまとしたまちの中を良くしていこうという動きを、一切評価されなかったことに対して非常な憤りを感じると同時に、どうしてこういうことを平気で本会議でおっしゃるのかという思いはあります。そういった思いが全て維新の会に共通されているとすれば、見えないものを見ようではなく、見たくないものは見えないという姿をはっきりと感じます。本当のことは何なのか、私は本当のことを騙すつもりも何もありません。本当のことだけをわかっていただければいいんですっていうつもりでやっています。はい。

記者

府の借金について6兆円という中で、臨財債の取扱いというか、見方をめぐっても、ああ言えばこう言うというか、そういうかたちの、要はどういうふうに見るかというかたちの部分あると思うんですけど、それについては。

市長

はいはい。これはね、要するに臨財債を含んでるの含んでないのとか、実質公債費比率とかっていう部分で説明されてしまうとわかりにくく感じるんですが、要は実質公債費比率という基準が設けられたのは、夕張がああいうかたちになって、地方自治体が隠れた財政をやってたら、いつの間にやら知らん間に、ようけ借金を抱えてるようなことになりますよということから、今抱えている借金の実態、総額というものを比率で表しましょうという、総務省の方針と基準です。その基準からいうと大阪市は良くなっている、年々。一方で府は悪くなっている。で、なんでかって見たら、借金が6兆円を超えた。だから「1千億ようなりました」言うて、いくらとおっしゃってるのか、今はっきり覚えてませんが、財政改善したっていうのは、この公会計においては言いやすいことです。大阪市も平成元年から黒字です。しかし借金はまだ残ってます。それは減ってます。一方では増えてます。ということですから、四の五の言わずに、四の五の言わずに悪いんですと言って、この悪さは国の財政のシステムにある。だから国の財政がしっかりしなければならないというふうに、ベクトルは違う方向に向かなければならない。全体が悪いですから、それにじゃあ、あらゆる自治体が協力して、都道府県そして市町村、協力して、ここに日本の国の財政をどう考えるのかということをしっかり示していかなければならないのに、我々は別に今日敢えて「府は増えています、6兆円です」と言いましたが、それをもういっぺん議論を蒸し返すつもりではなく、そういうもんなんですと、皆さん普通に考えて下さい、そういう話です。はい。

記者

ありがとうございます。

記者

特別自治市の関係で、今、横浜と川崎の共同研究を先月、7月から始めましたけれども、どのようなものをですね、例えば隣接、堺市であるとか京都、神戸とかとやる、やる可能性についてどう思うのかっていうことと、あと、先ほど警察機能も引き受けられるっていう話ありましたが、先ほどの説明で、例えば交通の分野だけ政令市で引き受けるとか、あるいは、全部は無理だけれども、ある分野だけは市がやりますとか、そういうイメージでいいんでしょうか。

市長

そうですね。で、足りない部分は府警に委託するというかたちでいいんだと思ってます。これは政令市長会の中に特別自治市構想の大きな方向性、方針がすでにアップされておりますので、是非また一度ご覧いただきたいと思います。その中に警察機能についても表示されているところがありましたし、前に「ビッグスリー」っていう名前を中田前横浜市長がお付けになった、横浜と大阪と名古屋の、この研究会の中でも名古屋市はだいぶ前からおっしゃってましたね。警察機能っていうのは、「交通面での警察機能っていうのは欲しいね」っていうふうにおっしゃってました。それと、堺市、隣接市です。ですから、横浜、川崎の研究と、うちと堺市となるのかというと、せっかく4政令市でやってきてますから、4政令市で新たな大都市の姿っていうものをしっかり考えていこうというのは、すでにもうスタートしてると。で、それを横浜、川崎の2市がどういうかたちで独自性を発揮される研究をされるのかは注意深く見守りたいし、我々に応用できるもんがあったらどんどん取り入れていきたいというふうに思っています。取材も続けるように言ってますんで、はい。