平成23年10月14日 大阪市長会見全文

【うめきたに国内有数の大学・研究機関が集結します~「(仮称)大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジ」進出について基本合意しました~】

皆さんこんにちは、よろしくお願いします。

今日は、『うめきた』の動きをお知らせしようと思います。『うめきた』ナレッジキャピタルの中核施設としまして、「大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジ」の開設準備を進めておりますけれども、このヴィレッジがいよいよ本格的に動き始めました。「オープン・イノベーション・ヴィレッジ」というのは、技術面や、企業、技術面と企業や生活側のニーズの両方からアプローチできるという研究開発の場でございます。そのために実証実験や展示にも力を入れており、こういったかたちのものは、おそらく日本で初めて、世界でもあんまり聞いたことがないということでございます。で、こういったその助走のために、今年の3月と8月に、環境技術分野で大学と企業の技術マッチング会を開催致しまして、毎回80社以上の大阪の企業が参加されております。その中で、大学側の感想なんですけれども、研究成果をかたちにするため、企業の高度な技術が必要だと感じたというふうに印象を聞いております。大阪市としては、企業と大学をつないで、新技術・新製品をつくり出す活動をやっておりますけれども、やっていくんですが、その活動の中心となるのが、この「大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジ」であるということです。で、このほど大学や研究機関との間で、進出についての基本合意に至りました。ご覧いただきます。

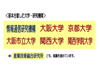

合意に至ったのは、情報通信研究機構、それから大阪大学、京都大学、大阪市立大学、関西大学、関西学院大学です。大学はいずれも、関西の産業界に優秀な人材を送り出し、地域の企業との強いネットワークを持っているところでございますし、この左上にございます情報通信研究機構は、情報通信分野における我が国最高の研究機関です。企業が実験に使える次世代高速通信網を持っております。阪大、それから京大がスパコンを持っておりますが、その阪大、京大などのスーパーコンピュータと、この次世代高速通信網を『うめきた』で利用できるようになるわけです。これによりまして、日本中の最先端の通信網に『うめきた』からアクセスできるようになります。なお、まだ合意には至っておりませんが、わが国最大級の公的研究機関で、技術を産業に繋ぐということをミッションにしている産業技術総合研究所とも協議を進めております。平成24年3月中を目処にこういった機関と条件などについて協定を結ぶ予定になっております。で、この施設で何をやるんかということなんですが、この画面です。

はい。健康、ロボット、エネルギー、そして、それらに関連する可視化技術、そういった分野の研究開発や実証実験が行われます。分野を超えた共同研究というのも、この施設の大きな特徴です。例えば、ロボットベッドや見守りセンサーなどのロボットの技術と、環境エネルギーの技術を融合させた快適な住まい「スマートハウス」、それもこの1つということになるわけですが、こういった技術を事業化していく時には、私ども持っております産業創造館も活用していきたいと思っております。なお、今回、歴代の『大阪駅北地区まちづくり推進協議会』の座長、関経連会長にご報告しましたところ、皆さまのお手元にございますように激励のメッセージをいただいております。また、先日、オール関西でイノベーション・プラットホームをつくるため、関西イノベーション国際戦略総合特区の申請を行いました。『うめきた』の「オープン・イノベーション・ヴィレッジ」は、このプラットホームの要になるものでございます。とにかく大阪・関西のあらゆる先端企業、先端技術の企業にとって、「ここに来たら絶対助けになるよ」というものにしていきたいですし、日本からも海外からも、大阪に来たらここに寄らなければというようなものにしてまいります。是非、期待していただきたいと思います。

本日、私からは以上でございます。

今日は、『うめきた』の動きをお知らせしようと思います。『うめきた』ナレッジキャピタルの中核施設としまして、「大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジ」の開設準備を進めておりますけれども、このヴィレッジがいよいよ本格的に動き始めました。「オープン・イノベーション・ヴィレッジ」というのは、技術面や、企業、技術面と企業や生活側のニーズの両方からアプローチできるという研究開発の場でございます。そのために実証実験や展示にも力を入れており、こういったかたちのものは、おそらく日本で初めて、世界でもあんまり聞いたことがないということでございます。で、こういったその助走のために、今年の3月と8月に、環境技術分野で大学と企業の技術マッチング会を開催致しまして、毎回80社以上の大阪の企業が参加されております。その中で、大学側の感想なんですけれども、研究成果をかたちにするため、企業の高度な技術が必要だと感じたというふうに印象を聞いております。大阪市としては、企業と大学をつないで、新技術・新製品をつくり出す活動をやっておりますけれども、やっていくんですが、その活動の中心となるのが、この「大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジ」であるということです。で、このほど大学や研究機関との間で、進出についての基本合意に至りました。ご覧いただきます。

合意に至ったのは、情報通信研究機構、それから大阪大学、京都大学、大阪市立大学、関西大学、関西学院大学です。大学はいずれも、関西の産業界に優秀な人材を送り出し、地域の企業との強いネットワークを持っているところでございますし、この左上にございます情報通信研究機構は、情報通信分野における我が国最高の研究機関です。企業が実験に使える次世代高速通信網を持っております。阪大、それから京大がスパコンを持っておりますが、その阪大、京大などのスーパーコンピュータと、この次世代高速通信網を『うめきた』で利用できるようになるわけです。これによりまして、日本中の最先端の通信網に『うめきた』からアクセスできるようになります。なお、まだ合意には至っておりませんが、わが国最大級の公的研究機関で、技術を産業に繋ぐということをミッションにしている産業技術総合研究所とも協議を進めております。平成24年3月中を目処にこういった機関と条件などについて協定を結ぶ予定になっております。で、この施設で何をやるんかということなんですが、この画面です。

はい。健康、ロボット、エネルギー、そして、それらに関連する可視化技術、そういった分野の研究開発や実証実験が行われます。分野を超えた共同研究というのも、この施設の大きな特徴です。例えば、ロボットベッドや見守りセンサーなどのロボットの技術と、環境エネルギーの技術を融合させた快適な住まい「スマートハウス」、それもこの1つということになるわけですが、こういった技術を事業化していく時には、私ども持っております産業創造館も活用していきたいと思っております。なお、今回、歴代の『大阪駅北地区まちづくり推進協議会』の座長、関経連会長にご報告しましたところ、皆さまのお手元にございますように激励のメッセージをいただいております。また、先日、オール関西でイノベーション・プラットホームをつくるため、関西イノベーション国際戦略総合特区の申請を行いました。『うめきた』の「オープン・イノベーション・ヴィレッジ」は、このプラットホームの要になるものでございます。とにかく大阪・関西のあらゆる先端企業、先端技術の企業にとって、「ここに来たら絶対助けになるよ」というものにしていきたいですし、日本からも海外からも、大阪に来たらここに寄らなければというようなものにしてまいります。是非、期待していただきたいと思います。

本日、私からは以上でございます。

質疑応答

記者

一部報道でですね、『くらしの便利帳』という冊子ですね、色々、大阪市の関係先の連絡先が載ったようなもの、それの偽物らしきものが発行されていて、市が告訴を検討と、そういう話があるようなんですが。

市長

ああ、申し訳ないですね。それまだ報告受けてませんが、情報公開室長の堤室長からお答えします。

情報公開室長

詳しくは我々も承知しておりませんのですけども、私どもの『くらしの便利帳』を今年からですね、民間企業と共同で発行するということで、民間企業さんのほうで広告取りに行っていただいております。その中で、実はこういうことで、「すでに広告取りに来られたよ」ということで、お話がありまして、それから状況を聞きますと、その『くらしの便利帳』に非常によく似た物をつくられて、それに対して広告を出してくれということで、企業さんから取られたと。広告を取ってそういうものをつくられた。実際にはそれが区民の方に配られてるという状況はございませんで、どうもそのアリバイづくりのためにそれを1部、2部つくられて、広告主のところにお届けになったというようなことで聞いております。そういうことがありましたので、私どもの『くらしの便利帳』というもののデザインというものも、ほぼそのまま使われたような感じになっておりますので、そういったことで告訴をしたということでございます。

市長

告訴、もうしたの?

情報公開室長

はい。

市長

よろしいですか、記者さん。僕まだ聞いてなくて失礼しました。はい。

記者

よろしくお願いします。改めての確認をさせていただきたいんですが、市長選挙への平松市長のマニフェストの発表は、17日の政治資金パーティでと思ってよろしいんでしょうか。

市長

はい。17日のパーティーの時にマニフェストをお配りするかどうかという部分では、まだ製作段階ということですから、基本方針の大きなところは発表させていただこうというふうに思っております。すでに一部報道でもいくつか出ているようでございますが、大きく違うなあというものがあれば訂正しないといけないと思っているんです。今のところ、大きくは違っていないかなあと。

記者

ということは、報道にある特別自治市の構想はマニフェストには入らなそうと。

市長

あのね、これね、どうも私らの出馬会見の時の最後の「極論ですよ」って言った部分が、あたかも大阪市がめざす特別自治市はこうやというふうに伝えられているようなんですが、これは政令市長会の大きな国の制度に対する政令市長会統一見解としての特別自治市というものをお願いにあがってる。なおかつ地方制度審議会の中でも議論になるだろうというもんですから、「大阪市が特別自治市になるで」言ってなれるもんじゃありません。で、確かにめざすべき方向性として、道州制っていうものを大きくにらんだ時の大都市像としては、そういうものになるだろうということで、我々は政令市としては統一見解として特別自治市というものを出しています。はい。

記者

あくまで政令市としての見解は出していますが、今回のマニフェストに入れるようなものではないというお考えで

市長

はい。方向性として大阪市がめざすべきであるというのは、これは大阪市としての方向性ですから、一政治家、行政のトップがですね、「これを実現する」って言ってできるもんではないということでございます。

記者

それとは別に平松市長のめざす大阪の都市計画像みたいなものはマニフェストにまた入ってくるということですか。

市長

当然これからの大阪がどうあるべきかというものが、公約というかたちになるものですから。で、なおかつ再選をめざすという立場から言わせていただくと、当然、今まで歩いてきた道の延長線上にしっかりと見据えられているもの、あるいは、新たに見つけられるものというかたちになると思います。はい。

記者

もう1つお願いします。維新の会は、おそらく市長選の候補者と知事選の候補者、共同で手を組んで選挙戦に臨むということが考えられるんですが、市長も府知事選の候補者とタッグを組むというような意向はおありでしょうか。

市長

はい。ダブル選挙になった場合、前から申し上げておりますように、そういう露出の仕方と同時に、やはり維新の会が大阪市を潰すとおっしゃっております都構想というものに、しっかりとした大都市を含んだこれからの関西州はどうあるべきかという観点で出ていただける候補がおあり、あればいっしょにやらせていただきたいですね。

記者

今、各党、候補者を選んでいるようですが、その時どんな候補者かという相談が市長にあったり、また市長のほうでこんな人がいいなという意向を伝えていたりということはおありなんでしょうか。

市長

今のところありません。動いておられるっていうニュースを見ている程度です。はい。

記者

ありがとうございました。

記者

ちょっと、その特別自治市の今の質問の関連で、やっぱり市長が先月の19日に出馬表明の時に意気込まれていたのとは、だいぶニュアンスが変わってるかなと印象を受けまして、やっぱりあの時は本気度、都構想が本気度100%なら特別自治市は200%っていうような言い方もされてたと思いますし、それに比べるとやっぱり、ちょっとかなりそのニュアンス的には変わったのかなあという印象を受けるんですが。

市長

いいですか。記者さんの今のご質問なんですが、あの日の、私、終わった翌日の報道等見まして、言った時には多分これ見出しになるやろなあと思いながら答えてますけど。つまり都構想が100%の本気度っていうのは、これは100%の実現可能性とも読み取れるわけじゃないですか。私は実現可能性はないと思ってますから、ですから、それを実現可能性というものを都構想に対して特別自治市をぶつけるんであれば200だし、その前に、そういう話の前に、私、特別自治市っていうのは政令市総体として国にお願いしている新たな大都市制度であり、なおかつ、これは私自身が去年の7月でしたか、地域主権確立に向けての宣言の中で、これからの大都市っていうのは、その持てる力を周辺の自治体とも連携、水平連携を果たし、なおかつ関西という、この非常に恵まれた歴史と伝統がある京阪神プラス新たな政令市の堺、この4都市連携によってなされる圏域への発展への努力というものに特別自治市が一番効果的に力を発揮するという思いで、きちっとあの時も調べましたらしゃべっておりますんで、是非、そっちが本筋であると、特別自治市構想っていうのは、何も大阪市だけがやれるものではありません。なおかつ、政令市だけではなくて、多くの大都市と言われるところがいかに水平連携して、しっかりと中核を担って、道州制あるいは関西州、関西の場合は関西州ですけど、の実現に向かって協力していくのかというものだと思っています。はい。ですから、トーンダウンというような趣旨で今、記者さんの質問があったんですけれども、私自身は本筋を最初から言うてますよっていうのが、今の気持ちなんですけどね。

記者

都構想と比べる部分に関して言うとそうかもしれませんが、市長自身、特別自治市に関してはかなり本気であるというふうにあの時点ではおっしゃってましたし。

市長

ですから、あっ、どうぞ。ごめんなさい。

記者

やはりそこの部分でですね、本気であるならば、例えば自民党の中には特別自治市に難色を示すような意見っていうのも当然あって、その自民党サイドを説得するのか、あるいはそれならそことの選挙での支援関係というものに関しては、はっきりするのかというところをやっぱり有権者とするとはっきりしていただかないと、特別自治市を市長が本当にめざされようとしているのか、それよりも維新の手法に対する反対の結集のほうが、やっぱり大事なのかっていうところがちょっと見えにくくなるかなと。

市長

いや、だから記者さんがお聞きになった例の都構想の100%本気度に対してという質問に私は答えたわけで、都構想ができると思っているのかどうかという部分も含めて、それよりも、やはり地道な積み上げが大事だとずっと言ってます。要は今、制度論の話をやることの無駄みたいなものは感じます。で、特別自治市に関しては何べんも申しますが、政令市総体として国に制度改変、つまり政令市ができたのが昭和31年です。以来、中途半端なまま放っておかれたが故に進んでいない府と、あるいは県との行政のあり方とかですね、本当に強い大都市が、圏域の発展を担うというものの、一番の特効薬っていいますか、効果的な方法だと思っておりますので、それは政令市としてめざすべき方向であるというふうに思ってます。それを自民党さんが、というのは私も聞いておりませんので、具体的に自民党さんから特別自治市を引っ込めろとかいうのは聞いておりませんが、要は公約に載せる載せないという部分ではないと私は当初から思っておりますし、公約というものは、大阪市長としてやれること、やるべきことを、これから任期中にこれだけのことをやりますということを書くもので、大阪市が政令市としてめざすべき方向は特別自治市であろうという思いです。で、それもじゃあ、いつできるんですかって、具体的に維新の会は2015年でしたっけ、4年後の4月1日というのを書いてるわけですけども、それに対しては、逆に、その実現可能性はかなり低いもんだと思ってますんで。何て言うんですかね、非常に意外な思いなんですけどね、自民党さんも当然、道州制っていうのは国の方向性として見据えておられるはずですから、その道州制ができた時に、維新の会が言われるように、何て言うんですか、30万規模のばらばらの町がいっぱいあって、それで訳のわからない地方自治みたいなかたちになるよりも、核になる都市がしっかりと連携するほうが、私は効率的だし、効果的だと思ってるから言ってますけど。はい。

記者

確認なんですが、公約には最初から載せるつもりはなかったし、今回も載せるつもりはないと。それからもう1つ。それから、本気度に関しては、ただ本気は本気ですよというこの2点、確認を。

市長

はい。政令市としてめざすべき方向は、これはもうみんな一致して特別自治市をめざそうと。それが一番、市民にとってプラスになり、圏域にとってもプラスになると思うから言っています。公約というものが自分の次の任期の中に、こういうことを実現したいなということであれば、特別自治市自体が、国の制度として認められなければできないものですから、それに近づくだけの水平連携のあり方、これは私の任期中に、この任期中に実現いたしました救急安心センターとかですね、そういったネットワーク化の動きみたいなもので水平連携はやれるところはやっていけます。で、そういったものが、一歩ずつ特別自治市、大阪市の本気度というものを示すうえで、水平連携への本気度というものを示すうえで、私は具体像につながるというふうに思ってますが、はい。枠組み論は、もうええんちがいますかっていう気持ちがどっかにありますね。はい。具体的なものを積み上げたい、そう思っています。

記者

ごめんなさい、ちょっと引き続いて、その特別自治市の話なんですけども、19日の立候補表明会見で示された政策目標のペーパーっていうのは、わりと抽象的な表現が多い印象だったんですけど、その中で特別自治市っていうのはわりと具体的な名前が出ているなと、そういう印象を持ったんですが、17日に示されるかもしれないマニフェストでは、その記述そのものがなくなるということですか。

市長

大阪市のめざすべき方向性としては、当然、特別自治市というものを本気でやっていくよと、さっき記者さんの質問に答えてなかった部分で、本気度っていう言葉を使うと、本気でそのためには、やはり水平連携、具体的な水平連携を積み重ねますよということを言っていきたいなとは思ってます。これもまた、ブレーンと相談しながら残りの数日間でまとめます。

記者

結論から言うと入れるかどうかまだ決めてないってことですか。

市長

特別自治市が自分の公約、実現が公約であるというと、これはもう無理だと思いますんで、国の制度の話ですから。ただ「特別自治市って何やねん」って言った時に、やはり核となる都市の今のありようを変えながら、そして隣接都市、あるいは周辺の都市と連携しながら、総合的な圏域の力を強めるための核になりたいということですから。はい。

記者

19日に示された、19日のペーパーの中に入っていた特別自治市っていう表現、ありますね。

市長

ですから、それも市のめざす、今の政令市がめざすべき方向は都構想に示されるような府県集権主義ではなくて、本来、自治体、基礎自治体優先の原則に基づいた自治体の力を強める、そういう動きにいくべきではないですかっていうのが大きな方向性として当然ではないでしょうか。

記者

すごく単純な疑問で、19日に入っていた文言が、なぜ次の段階でなくなるのかっていう、そこが。

市長

だから、これは私の任期中にできるもんではないでしょうということが当然あるわけで、ただ、市として政令市としての大阪市が一体のまま、潰されることなく今後、圏域への貢献を果たしていくうえでは、特別自治市をめざす動きが一番効率的、効果的であろうということです。

記者

確認なんですけども、ということは19日に出されたペーパーの中にある表現というのは公約として掲げたものではなくて。

市長

めざすべき方向性というつもりで出しています。

記者

公約とめざすべき方向性の違いというのがわかりにくいと。

市長

公約というのはお約束をする、具体的にお約束をするということだと私は理解していますし、特別自治市っていうのは、もうすでに政令市長会の中でめざすべき方向性として掲げられているものですから、政令市の市長をめざして、なおかつ政令市長会の総意に基づく動きに同調するんであればという思いで書いてますが。

記者

わかりました。ごめんなさい。ちょっと次の質問、最後の質問なんですが、明日の維新の会と共産党の両選挙候補者との間で公開討論会が開かれるようなんですけれども、平松市長側としては、次の維新側との公開討論会の日程っていうのは具体的に調整されてるんでしょうか。

市長

元気ネットのほうに任せています。私の日程で空いているところと、向こうの空いているところ、そして共産党さんですか、三者でやるのかどうかという方向も含めて調整してもらってます。

記者

基本的には維新の会と市長の二者ではなくて、三者でやるという方向で。

市長

立候補されるという23日に、橋下さんが立候補宣言をされるということらしいので、それを受けてからでもいいんじゃないでしょうか。

記者

わかりました。ありがとうございます。

記者

よろしくお願いします。また、質問戻ってしまうんですけれども、マニフェストに盛るか盛らないかは別として、特別自治市というめざすべき方向性はあると。それに関して平松市長はどういったかたちで実現に向けて関わっていくおつもりなのか、そのお考えをお聞かせ下さい。

市長

はい。この間、私、市長として京阪神、堺という4政令市長の会合を度々開いてまいりました。これは3月11日の東日本大震災の際にも非常に有効な提言もできたし、なおかつ対口支援マニュアルというかたちで政令市長会にもお示しすることができた。つまり、圏域の中で力の強い政令市というものが厳然として存在してます。で、その政令市が持っている部隊がそういう動きができるんだということをしっかりと国にお示しすると共に、より一層その力を圏域だけではなく、圏域っていうのは4政令市だけではなく、その周辺都市と様々な連携を果たしながら、効率化、具体化できる方向性っていうものをめざしていきたいという思いです。はい。ですから、それを公約になるのかマニフェストになるのか、あるいは大きな方向性というかたちでお示しする際には、そういう貢献する都市って、あくまでも去年の7月の地域主権確立宣言の中に書かせていただいている、都市の、しかも歴史も伝統もある大都市が果たすべき役割、自分とこだけが良かったらええんと違うよと、そういうものを、しっかりこの間も打ち出してきてるつもりなんで、それをより拡大したいなという思いです。はい。

記者

特別自治市については、横浜等がですね、研究会開いたりしてますけども、そういったところに平松市長として参加していくとか、そういったお考えは。

市長

時間があれば、林市長、あるいは横浜と川崎阿部市長とで研究されているようですし、神奈川見ますと相模原もありますのでね、そういったところがあれだけ広い面積を政令市が持ってらっしゃる。どういう動きをされるのか、私たち京阪神堺ということで言うと、関西全域の中で、この4市が果たせるものはどういった役割かということを、やっぱりしっかりと打ち出していかないと、先日の読売新聞でしたか、夕刊に「政令市の提唱している特別自治市に賛成する大阪の自治体はありませんよ」みたいに書いてあったんで。これは、だから伝わり方、あるいは私の伝え方のミスだったのかなあと思ってます。具体例を積み上げることが我々の役目やと思ってます。はい。

記者

すみません。最後なんですけど、その具体例を積み重ねていくっていうことになると、その隣り合う都市ですね、との具体例な連携っていうことが大事になってくると思うんですが、どういった具体的な連携を図っていくおつもりかっていうお考えがあればお願いします。

市長

はい。すでに消防救急ということで、先程言いました救急安心センター、それからそれ以外にも水道が、これは隣接市だけではなくて、兵庫県の2市とも提携やっております。ですから、ほかにもやれることが、きっといっぱいある。で、今までね、隣接都市協議会というものが、大阪市を含む11市だっけ?11市で存在はしてるんですが、私の代で2回開いたのかな。なかなか、それぞれのトップに集まっていただく時間的スケジュールの取り方難しくて、やれていない。形骸化してたという部分を少しは動き始めたかなと思ってますので。先日、池田の倉田市長からご提案いただいた橋下知事とのシンポジウムみたいな話ありましたけども、あれを機会にして逆に、府下市長会、市町村長会の皆さんとも距離は縮まりつつあるんで、具体的なもの色々出せると思いますよ。例えば消防とかですね、これはもうすでに救急安心ネットワークで実績がありますから、どういった連携を隣接あるいは周辺市が持って、思ってらっしゃるのか、ご要望をお聞きしながら貢献するっていうのはそういうことだと思います。ただ、その中で、じゃあ府が担っておられた部分をどれだけ我々が肩代わりできるのかとかですね。具体的に出していくと、それやったら大阪市のほうがいいよねっていうようなかたちになれば、だんだん特別自治市っていうものが皆さんのイメージの中に出てくるんではないかなと、そういう動きをしたいと思ってます。はい。

記者

ありがとうございました。

記者

すみません。ちょっともう一度、特別自治市の関係で確認です。ちょっと、やっぱり19日に配付されたペーパーに特別自治市というキーワードが入っていて、それがどうも17日の分から消えるということに。

市長

ですから、何度も言ってますように、19日にめざすべき方向性というかたちで、私の思い、大阪市の今置かれてる立場、思いというものを言わせていただいたものがそのまま、公約、マニフェストになるのかっていうのは、別に確定してるわけではないですし、私自身公約についても、どんどんバージョンアップしていきたいなあと思ってますんで。特別自治市を、これを実現可能であるというものではなく、めざすべき方向性というかたちで言わせていただいたのがそんなに、何て言うんですか、反発といいますか、リアクションがあること自体が非常に意外でした。

記者

そこの入らない、キーワードが入ってこないということの説明としてですね、公約に盛り込むことは取り下げるとかですね、もしくはやっぱり選挙戦略上、制度論争にするのはあまり得策じゃないという判断で、ちょっとその軌道修正を図るとか、そういうご説明ならなんとなく、すとんと落ちるんですけど、そういうことでいいんでしょうか。

市長

はい。体制というか、その何と言うんですか、いわゆる枠組み論というもので、対抗策のように取られると逆に政令市に迷惑かかります。そういう思いがあります。すでに政令市が去年の段階で特別自治市という言葉を使ってましたので。ただ、これもね、私の理解ですけども、特別自治市っていうのはそれぞれの政令市によって、当然、自分が持っている力による貢献の度合いとか、連携の度合いとか変わってきますから、特別自治市ってこうですよっていう、何もかも1つ、同じかたちには、私はならないだろう。で、それの度合いが要するに府県への逆に委託っていうかたちで、どういった事務事業を委託するのかっていうかたちになってきますから、大枠としては決まっても、それは例えばA市とB市の政令市とは違ってくるだろう、そういう見解です。

記者

あと、もう1点。15日の明日1時とかは、どういう日程が入ってるんでしょうか。

市長

明日1時は

記者

要は向こうが討論会をやって。

市長

はい。インタビューが1個入ってたかな。

市長秘書

その時間帯、打ち合わせになってます。

市長

はい。打ち合わせ。

記者

ちょっと、この15日の日程の経緯をやっぱり見ていると、もともと「受けますよ」という市長からのお話があって、オープンな場で、「15日で今投げています」というようなお話もあった中で、なぜこういうふうになったのかっていうのが、ちょっとそこ、外から見てると非常に不可解というか、ありていに言うと避けてるとか逃げてるというふうに、

市長

そういう言われ方をね、してるかと思います。

記者

見られかねないと思います。そこのあたりの経緯っていうのは、なんか市長はどんなふうに説明を。

市長

やり取りについては元気ネットと、それから維新の会の事務局の方のやり取りが、皆さんのお手元にいってますかね。いってない。ある程度、取材を受けた方にはお示ししてると聞いてます。ですから、確かにあれ8月の末でしたかね、言ったのが。「受けますよ」って言って、これは「あかるクラブ」ですか。29かな。そのあとの、何て言うんですか、情勢というものが変わりつつあるということと、本当に橋下さんがもう23日に出はるというのが大々的に報じられたあとで、維新の会の事務局長と元気ネットが、23日におっしゃるんでしたら、逆にお互いに市長候補として、具体的なテーマ出しをしながら自分の思いっていうのを、そこで語ればいいんじゃないですかということに、「わかりました」とお帰りになったんで、そうなったと聞いてます。はい。確かに橋下さんと私の討論というか、討論にならない、結局、見出しは「またもすれ違い」というかたちになるのが見えているようなかたちのものでやるよりも、しっかりとお互いに候補として、候補予定者として臨むほうが市民にもわかりやすいと私は思っています。

記者

よろしくお願いします。知事選についてなんですが、自民党と民主党は統一候補の擁立の視野に、候補者探しを進めているんですが、ただ橋下知事は国政での対立を指摘して、相乗りについては批判をしているんですが、市長としては自民党や民主党が連携して知事選の擁立をめざす動きについてはどのようにお考えでしょうか。

市長

当然そういう批判はされるでしょうね、橋下知事の今までのご発言からすると。ただ、今回は私は、もう民主主義に対する挑戦や思てます。反独裁というかたちでの戦線をいっしょに戦える方であれば、いっしょにやらせていただきたいという思いでいますので、どなたか、自民党さん、公明党さん、民主党さんで擁立されるんであればいっしょに戦いたいという思いです。はい。

記者

既成政党側からですね、候補者が出た場合ですね、どのような条件や環境が整えば、市長はいっしょにペアを組んでダブル選に臨めるとお考えですか。

市長

反独裁です。はい。

記者

政局の話とちょっと離れるんですけども、週明けの月曜日に市民団体が原発稼動の是非を問う住民投票を大阪市や東京都、あと静岡で実現させようということで、記者会見を開くみたいなんですが、具体的には、あまり具体的な内容はまだ明らかじゃないみたいなんですけど、12月1日から署名集めを開始して、有効な署名の数が集まったら市に直接請求するという動きがあるんですが、これについて市長は。

市長

はい。まだ細かくどういう方たちがどういう趣旨でというのを捉えておりませんので、今ここでお答えできかねるというのが正直なところです。大阪市が請求をされて、じゃあ原発止められるのかというものも定かではありませんし。私の原子力発電に対するスタンスっていうのは前にもお伝えしている、あるいは株主総会で言わせていただいた、その方向性と変わりません。はい。

記者

大阪市に直接請求する趣旨というのは、やはり関西電力の筆頭株主であるということで、条例をつくって、原発を今後も稼動させていくことの是非をそこで、市民の意思は明らかにしていこうということなんですが、筆頭株主の立場として仮にそういう条例が実現した場合に、やはりそれは市民の是非の投票結果に従っていくと、市としても、ということになるのかどうかというのを。

市長

筆頭株主の立場としての意見は言わせていただいています。ですから、12月1日から始まる、その方たちの動き、そして、どの程度、署名が集まるとどういう対応をしないといけないのか。で、それを精査して、またその時にお答えしたいと、このように思います。はい。

記者

今日、午前中に、今日、自民党の市議団さんが党本部のほうに行かれまして、市長を支援する報告をされたと。で、それに対して党本部のほうからは結局、態度は保留といいますか、本部としてどうするかという答えは得られなかったということなんですが、党がまとまっていない理由の1つが、平松市長が出馬会見で表明された特別自治市構想という、言ってらっしゃる方もいらっしゃる、国会議員さんもいらっしゃるんですが、市長はこの自民党が割れている状態とかについてどう思われるのかということと、それに1つお答えいただいて結構なんですが、もう1つが自民党のほうから、府知事候補に丸山和也さんのお名前が挙がっていると、打診がされていて、まだ返事ないということなんですが、仮にタッグを組むとしたら、丸山さんという方は、どういう相手かどうかということをちょっと教えて下さい。

市長

まず、記者さんの今の質問です。自民党本部が態度保留というかたちになったのは残念ではありますけれども、先程来の私のこの特別自治市という、19日、先月19日の発言に対する誤解もあれば、私の発言の仕方の、間違っている部分もあったんだろうというふうに思います。大枠で道州制というものを、にらんだ時の大都市のあり方みたいなものは、当然自民党の国会議員の皆さんもお考えになっておられる部分だと思うので、これは今回の市長選挙では理解を得られなくとも、もし次期市長にさせていただくんであれば、理解可能であるというふうに思います。で、それが得られなかったらどうなるかというよりもむしろ、私は最初から大阪市をばらばらにする、潰させない、市民のコミュニティを守るという立場で選挙をやりますんで、自民党の市会議員の方、あるいは府議会議員の方たちが応援して下さるというかたちになれば、広い範囲の結集ができるかなと思っています。で、丸山さんについては、本当にお会いしたことがございませんし、テレビもあまり見ておりませんでしたので、何ともコメントしようがございませんが、ご本人がまだ態度をはっきりされていない段階ですので、論評は差し控えたいと思います。はい。

記者

すみません。しつこくて申し訳ないんですが、特別自治市についてなんですが、どれだけ市長が言葉で、お言葉で「本気」とおっしゃても、有権者の印象として、公約から字が消えてですね、まして、ご本人の口から実現可能性として任期中には無理だというような、この言葉が有権者に伝わると、おそらく、あんまり本気でないというふうに捉える有権者が多いと思うんですが、その辺はいかがですか。

市長

できないことをできると言うよりは、できないことはできないと言うほうが、私は行政を、特に、特に直接行政をやる人間としては正しい姿だと思います。それと同時に、本当に多くの誤解を、大阪市だけが特別自治市になれるというような誤解を持ってらっしゃる方たちが多い部分については、今後のいろんな活動を通じて、ご説明しないといけないだろうなと。つまり、何でも今、大阪都って言った瞬間に、それが躍って、文字が躍ってしまう。で、これを特別自治市って言ったらその文字が躍ってしまう。ただ、特別自治市は本当に、何べんも言いますが、去年の段階で、政令市の中で国に対しての要望として、きっちり政令市長会で合意してるもんですから、それを政令市としてめざすっていうのは、合意した席にいた本人としては、私としては、当たり前のことやと思ってやってますし、それが一番、今の大都市制度の中で、効果的・効率的な近道であるという思いは変わりません。はい。

記者

それが近道で、そこをやはり、めざすお気持ちはあるけれど、一方で反対を示しているような自民党とも、もしかして選挙協力をいっしょにしていくかもしれないとなると、有権者はなおのこと、この特別自治市とはどっちに向いていくんだろうということがわかりにくいんですが。

市長

大阪市民、大阪市だけが本当に今できるんであればね、あの時にも言いました、できるんであれば、大阪市民にとってはプラスになると思います。ただ、それは、圏域の発展にプラスになるかどうかっていう部分で、そうじゃないと思ってますから。私は、いかに水平連携ずっと言い続けてますんで、水平連携をやりながら、圏域の力を増していく。そのためには、大阪市の存在っていうのは、このエリアの中でどういった力があって、なおかつ、隣接都市とどういう協力ができるのか、具体的に出してくことが、近道やと思ってます。

記者

ということは、優先順位として、特別自治市をめざすことのほうが、反対議員のいる自民党と選挙協力をすることよりも、優先順位としては高い、つまり、自民党の支援を断ってでも、というふうに思ってよろしいですか。

市長

全然そういう話と次元が違うんですけれども、私の中では。私の中では、そういう次元ではないです、全く。それを同じ次元でしゃべっちゃうと、何もかもいっしょくたっていう感じがするんですけどね。私は大阪を守る、これは市民を守るっていう意味で、なおかつ、民主主義ならびに地方自治制度が今、危機に瀕してるという認識のもとで、戦後の民主主義、あるいは、地方自治というものに、力をふるってこられた皆さんと、守りませんか、いっしょに戦っていただけませんかというお願いをしてるんであって、特別自治市と、自民党さんの支援の軽重みたいなものをはかりにかけたことはないです。

記者

というのは、有権者としてね、選挙協力しました。自民党からの支援も受けました。ただ、中には先程から出ているとおり、特別自治市に反対している議員の方もいらっしゃるので、その整合性はどう取っていくのかなと、疑問なんですが。つまり、とおったあとで自民党、選挙協力した自民党へ配慮をして、結局、特別自治市を平松市長がめざさないということになるのであれば、公約にももちろん載ってないですし、載ってない段階で、しかも言葉ではこういうふうに言っていたけど、選挙明けたら、終わったら、めざさないということになってしまったら、またそれは話が違うなと思うので、

市長

いや、だから、何度も言っておりますように、特別自治市構想っていうのは、大阪市という政令市が、よりその力を発揮するためには必要な制度であるというのを自民党の皆さん、今、反対されてる方にわかっていただく動きはいくらでもできますんで。で、それは政令市長会の中でも話になってて、政令市出身の議員の皆さん、国会議員の皆さんにもしっかり理解をしていただく動きを取らなければならないというのは、もう前から言われてますから、その動きをしていけば、誤解は解けると思ってます。

記者

今は誤解されているという認識なわけですか。

市長

はい。特別自治市というもの自体、「何やそれ」っておっしゃる。別に自民党さんだけではなくて、ほかの政党の国会議員の方もいらっしゃいます。ですから、まだまだそういう意味では理解の足りない部分だろうというふうには思いますよ。はい。

記者

ありがとうございます。

市長

はい。

記者

くどいんですが、最終確認なんですが、来週のマニフェストに特別自治市は入れないということで、もう明言したものと。

市長

来週、来週マニフェストっていうかたちでお出しするかどうかはまだ決めてませんよ。公約のあらましは出すでしょうけど、マニフェストはもうちょっと先でもいいだろうという、今、最終の段階に入ってますんで。明日、あさって、この週末ぐらいに、また私のブレーンで集まって、協議をやってくれるはずですから。

記者

特別自治市を入れるか否かは未定だと、今はまだ。

市長

はい。未定ですし、要はマニフェストのめざす、達成目標としてね、達成目標として特別自治市を掲げるかっていうと、色々、先程来、言っておりますように、かなりの無理はあるやろなっていうのが正直な私の今の気持ちです。はい。

記者

目標として無理っておっしゃいましたが、出馬表明の記者会見の時に、7のところに、特別自治市という言葉が出ているんですが、この1から7っていうのは、政策目標として書いてあるんですよ。政策目標が1から7あって、7に特別自治市が入ってるんですね。要は実現できない、要は目標ではないとおっしゃっているけれども。

市長

政策目標でしょ?

記者

はいはい、はいはい。目標ですよね。目標として書いてあるわけですから。

市長

うん、だから、大阪市がめざすべき目標としての自治体のありようは、特別自治市が一番市民にとっても、大阪市というかたちにとっても、今はいい方向ですよというのをお示ししてるんであって、

記者

これは大阪市の発表資料ではなくて、平松邦夫名義。

市長

いや、これは、もちろん、おっしゃるとおり。おっしゃるとおりですが、おっしゃるとおりですが、この特別自治市構想の最初の段階から、私は大阪市長として関わっておりますし、なおかつ、自分自身の中で、水平連携、都市間連携というものをずうっと言い続けてやっておりますから、当然その方向性としては、水平連携、都市間連携に基づく圏域の発展のための自治体。そうありたいという思いは、方向性としてはありますよね。だから、マニフェストなのか、公約なのかっていうと、マニフェストはその実現時期とかですね、その間の工程表とかを、しっかりと書き込むのがマニフェストだって言われてますから、そういう意味で言うと、公約なのか、マニフェストなのか。公約に入れてもいいじゃないかっていう議論になるのかもしれませんが、かと言ってじゃあ、この次の4年、もし当選させていただいたとして、その4年のあいだに、果たして国を説得できるのかとかですね、当然、これは昭和31年に政令市ができた時の昭和27、8年から9年ぐらいにかけてからの、府県対当時の5大市ならびに大都市制度をめぐる議論というものが、血みどろの戦いがあったわけじゃないですか。だから、こんな一朝一夕に大阪市が言うたからできるっていうもんではないという認識です。しかし、圏域発展、あるいは多極分散型国土構造とずっと言わせてもらってますけれども、そういった、ぽきんと折れてしまったかのようなこの日本の社会をもういっぺん地域からしっかりと支えていくためには、必要な一番大きな肝は、今、政令市という大都市があるわけですから、その政令市のかたちをしっかり国に考えていただきましょうという提案として出しております。それが選挙の公約なのか、マニフェストには多分ならんとは思いますけども、公約、あるいは政策目標というかたちで、どういう記述が一番誤解がないのか。もうこれは皆さんの中に随分刷り込まれているみたいな部分を今日重々感じましたので、このあとまた私のスタッフと話す機会があれば、時間があれば、そのあたりの表現の仕方等をどうするのか、あるいは、逆にもうなくしてしまって、表現としてはなくしてしまって、自分の選挙活動の中で、大阪がめざすべき姿はこうではないですか。それが日本の大都市制度をかたちづくるかたちじゃないですかっていうことは言わせていただくかもしれません。はい。どうも。

記者

すみません。端的にお聞きするんですけど、マニフェストに入らないけれども公約に入れるかどうかは未定っていうことでいいんですか。

市長

うん。それでいいと思いますよ。はい。

記者

来週の月曜日は公約のあらましを。

市長

あらましを今のところお示ししようと。

記者

で、マニフェストはもうちょっと先になるだろうと。わかりました。