多文化共生のまちづくり

~地域でくらす生活者として

外国にルーツのある子どもが抱える

課題、解決策を考えよう~

監修

子どもの夢応援ネットワーク

制作

教育委員会事務局生涯学習担当

本学習コンテンツは…

2020年10月29日に実施した「多文化共生のまちづくり~地域でくらす生活者として外国にルーツのある子どもが抱える課題、解決策を考えよう~」において、「子どもの夢応援ネットワーク」に参加しているメンバーによる「当事者としての立場から」「支援者としての立場から」それぞれの立場で話していただいた内容をもとに編集したものです。

本資料をとおして、地域で暮らす市民の立場で、国籍や民族、文化、言葉の「ちがい」を認め合い、ともに暮らしていくために、私たちが何を心がけていくべきかを考える機会となれば幸いです。

資料の構成

第1部 当事者としての立場から「大阪・ミナミで子どもを育てる」

就学前、就学中の子どもを育てている外国人の保護者2名から、子育て、教育への思いや、日本で子育てしていて困ったこと、良かったことについて、周りがどうかかわっていけばよいかを、聴き手の金光敏さんのお話とともに見ていきます。

・マナゴ=アイリーン=ロレトさん(Minamiこども教室)

・ムトウ=アナマリ=レイエスさん(Minamiこども教室)

聴き手~金光敏さん(特定非営利活動法人コリアNGOセンター)

第2部 支援者としての立場から

「外国にルーツのある子どもの子育て・教育はどうしてる?」

次に、支援者の立場から乳幼児期、小・中学校の世代ごとに、外国にルーツをもつ子どもたちとその親がどういった状況にあり、どういった課題を抱えているか、周りがどうかかわっていけばよいか、これまで実践されている取組事例をもとに見ていきます。

・乳幼児期~山根絵美さん(公益財団法人とよなか国際交流協会)

・小・中学校~鄭芳美さん(高槻市教育委員会)

・母語や母文化~大野友アンドレイアさん

(公益財団法人箕面市国際交流協会、Chat3(チャチャチャ)母語クラブ)

子どもの夢応援ネットワークとは~

日本では少子高齢化や労働力の減少などを背景に、年々外国人の数が増えていますが、必ずしも受入体制が整えられているわけではありません。

2016年の夏、「マイノリティ性をもつ子ども・若者の教育や就労を支援する人たちのネットワークづくり」を目的に、地域で活動している団体、個人が集まって子どもの夢応援ネットワークを結成しました。

それぞれの地域で活動している団体や個人が単独では進められないことや難しいことも、ネットワークを広げながら、少しずつ課題を解決したいと思い、いろいろな取組を進めています。

具体的には定期的な情報交換会、シンポジウムなどを開催しています。

~これまでの取組~

2017. 7 発足記念イベント「ニッポンのハタラクを考える」

2018. 3 「ともに生きるシンポ」(Part.1)

2018.12 「ともに生きるシンポ」(Part.2)

2019. 7 若者トークイベント「いま、自分、何してる?」

2019.12 「ともに生きるシンポ」(Part.3)

第一部

大阪・ミナミで子どもを育てる

Minamiこども教室

聴き手:金光敏

第一部 当事者としての立場から~

-

聴き手:金光敏 -

「Minamiこども教室」の保護者で就学前、就学中の子どもを育てているフィリピン出身の

マナゴ=アイリーン=ロレトさん

ムトウ=アナマリ=レイエスさん

お二人に当事者としての立場から日本での子育てで感じたことなどを紹介していただきます。

Minamiこども教室とは…

大阪市中央区島之内で活動している団体。

この地域には国籍が13か国以上の子どもたちが在籍しており、日本語を話すことが困難な子どもたち、サポートが必要な子どもたちを対象とした学習支援をしています。

第一部 当事者としての立場から~

マナゴ=アイリーン=ロレトさん

-

聴き手:金光敏 -

①日本で子どもを育てていて、いろいろ苦労もあったと思いますが、どんな問題で困りましたか?また、良かったことはなんですか?

-

ロレトさん -

今はコロナで大変です。昼も夜も仕事をして、何とか生活していたけど、ホテルのベッドメイキング、清掃と夜の接客、すべて止まってしまった。 日本で生活していて困ったことは、受けることができた支援が受けられていなかったこと・・・ 区役所職員の方は丁寧で親切だけど、説明の日本語はとても難しい。日本語も読めないので、Minamiこども教室の皆さんに手伝ってもらっています。 日本は道もきれいで食べ物もおいしい。でも、近くのお店でフィリピンの食材を買って、家ではフィリピン料理を作っています。子どもたちもフィリピン料理を喜んでくれます。

第一部 当事者としての立場から~

マナゴ=アイリーン=ロレトさん

-

聴き手:金光敏 -

②家では子どもたちと何語で話してますか?

やっぱり、子どもにも母語(タガログ語)を覚えてほしい?

-

ロレトさん -

子どもも私も、家では英語・日本語・タガログ語のミックスで話しています。 やっぱり自分の国だから、言葉を忘れたらフィリピンに帰ると大変。自分の国の言葉を忘れないようにしてほしい。

第一部 当事者としての立場から~

マナゴ=アイリーン=ロレトさん

-

聴き手:金光敏 -

③子どもたちにこれからどんな風に大きくなってほしいですか?

-

ロレトさん -

子どもは看護師になりたいと言ってたけど、今は芸能人になりたいみたいです。

子どもが頑張っているのでなりたいことが変わっても、私も頑張ろうと思います。 子どもがこれから日本ではなく、フィリピンで勉強したいと言えば、そうさせようと思っています。子どもがどうしたいかが大事です。

第一部 当事者としての立場から~

マナゴ=アイリーン=ロレトさん

-

聴き手:金光敏 -

④今はコロナで大変ですが、日本で暮らしていくのに仕事はどうしたいですか?将来について、どんな夢を持っていますか?

-

ロレトさん -

少しずつ仕事は戻ってきてるけど、まだ不安はある。

将来は、フィリピンに小さな土地を買ったので、アパートを建てたい。

第一部 当事者としての立場から~

ムトウ=アナマリ=レイエスさん

-

聴き手:金光敏 -

①日本で子どもを育てていて、いろいろ苦労もあったと思いますが、どんな問題で困りましたか?また、良かったことはなんですか?

-

レイエスさん -

区役所の手続きにはMinamiこども教室の先生に一緒に行ってもらいます。

子どもの手当も書類が難しいし、添付書類を集めるのが大変でなかなか申請できなかった。

子どもも、漢字が読めないから、近くに助けてくれる人がいなかったら本当に大変。

第一部 当事者としての立場から~

ムトウ=アナマリ=レイエスさん

-

聴き手:金光敏 -

②家では子どもたちと何語で話していますか?やっぱり、子どもにも母語(タガログ語)を覚えてほしい?

-

レイエスさん -

タガログ語と日本語で話しているけど、今、12歳の子どもはタガログ語を話すのが難しい。タガログ語で話しかけても、日本語で返してくるので、寂しい。 10か月の子どもには日本語で話しています。でも、怒るときはタガログ語。 1年に1回はフィリピンに帰り、子どもにも「タガログ語を覚えてね」と言っています。

第一部 当事者としての立場から~

ムトウ=アナマリ=レイエスさん

-

聴き手:金光敏 -

③子どもたちにこれからどんな風に大きくなってほしいですか?

-

レイエスさん -

中学校までは日本で頑張って、高校はフィリピンで頑張ってほしい。

子どもはプログラマーに興味があります。

第一部 当事者としての立場から~

ムトウ=アナマリ=レイエスさん

-

聴き手:金光敏 -

④今はコロナで大変ですが、日本で暮らしていくのに仕事はどうしたいですか?将来について、どんな夢を持っていますか?

-

レイエスさん -

子どもが小さいとなかなか働けないけど、来年(2021年)からはしっかりと働きたい。

将来はフィリピンの家族と暮らしたい。

でも、今は子どもがいるから日本で暮らしている。

第一部 当事者としての立場から~

~地域の輪につなぐ・つなぎとめる~

私がマナゴ=アイリーン=ロレトさん、ムトウ=アナマリ=レイエスさんの二人と出会ってから3年~4年が経ちました。二人は母子家庭で生活を支えています。

少しずつ関係ができていくにつれ、本来ならもらえるはずの手当がもらえていなかったり、あるいは更新の手続きができていなくて止まっていたりということが少しずつわかりました。本当は誰かにサポートしてほしいと思いながらも、だれも頼れず、一人で抱えてしまっていました。

Minamiこども教室は、島之内の外国人の集住地区にベースキャンプを張って子どもの支援をしています。地域とのつながりやサポートがあれば様々な社会資源にアクセスできるのに、社会とのつながりを得られないまま立ち往生している外国人家庭が多いのです。特に今回のコロナの中ではそういう傾向が顕著でした。

地域の輪、人と人とのつながりに、外国人の家庭がちゃんとつながっているような社会のあり方、公的援助のあり方が大事です。そして、そのための議論が必要ではないでしょうか。

聴き手:金光敏

第二部

外国にルーツのある子どもの子育て・教育はどうしてる?

第二部

外国にルーツのある子どもの

子育て・教育はどうしてる?

①乳幼児期~

第二部 ①乳幼児期~

【状況1 国際結婚】

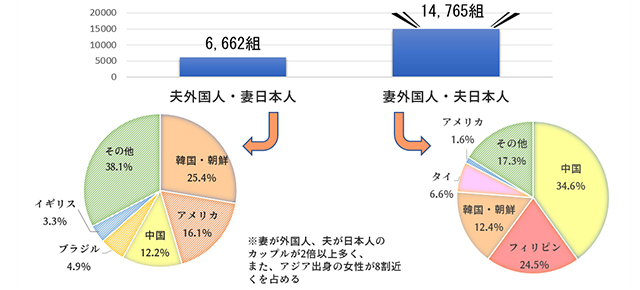

日本では婚姻数全体の約3.5%(およそ28組に1組)が国際結婚です。

日本全体の婚姻数 … 約60万組(2017年)

うち、夫、妻のいずれかが外国人 … 21,457組(2017年)

※夫と妻のどちらが外国人かということで国際結婚の数や出身国の内訳が変わります。

第二部 ①乳幼児期~

【状況2 外国にルーツをもつ子どもたち】

国際結婚が一定の割合を占めていること、さらに夫婦ともに外国人の家族の数も増えており、外国にルーツをもつ子どもの数は増えています。

○日本全体の出生数 … 963,191人(2017年)

- 妻外国人、夫日本人の夫婦から生まれた子ども…8,674人

- 夫外国人、妻日本人の夫婦から生まれた子ども…9,460人

- 両親ともに外国人(外国籍)の子ども…17,126人

(親あるいは本人の国籍が)外国の子どもの割合…約3.7%

○帰化

- 2017年度で10,315人。累積で55万人

「ルーツ」と「国籍」と「言葉」について、組合せは一様ではなく、多様な時代になっています。外国籍だけど日本生まれ・日本育ちで日本語しかできなかったり、日本国籍だけれど海外生活が長くて日本語ができなかったり。また、生まれ育った環境によっては、日本で生まれ育っているけれども日本語が十分にできないこともあります。

国際結婚の子ども(“ハーフ”や“ミックスルーツ”など)、在日コリアンなど、外国ルーツであることが見えない/見えにくいことがあります。

第二部 ①乳幼児期~

【課題 保護者、特に外国人ママたちの抱える課題】

- 日本語がわからないから、家の中にずっといる

→不安を抱えたまま、子育てを行うことになる - 来日後、1年以内に妊娠・出産するケースが多い

→日本語がままならないまま子育てを行うことになる

日本の教育システムについてもよく分からず、情報格差が生じる - 子育ての不安は国を問わず共通だが、日常の些細なことが心配になる

→「自分が外国人だからではないか」と思ってしまう

(越境による喪失体験から) - 夫や義理の両親からしばしば文化を否定され、心理的負担が大きい

→これまで大切にしてきた言葉や文化を家族から否定され、その中で

子育てを行うと、子ども自身が自分のルーツを否定的に捉えてしまう - 子育てで悩みがあっても、気軽に相談できる相手がいない

→心の壁、言葉の壁は大きな課題になっている

第二部 ①乳幼児期~

【取組事例1 豊中市での取組】

親子参加型日本語交流活動/外国人ママと子ども居場所づくり

おやこでにほんご

- 日時:

毎週火曜日10:00~12:00

- 場所:

豊中市内3か所の図書館(岡町図書館・庄内図書館・千里図書館)

- 概要:

-

外国人ママと子どもの居場所づくり。ボランティアも親子で参加。

- 子どもを連れて、地域で安心して集える場

- 情報交換や子育てについて悩みを話したり相談できる場

- 友だちづくり/出会いの場(ママ友、外国人先輩ママとの出会い)

~ボランティアがピア(「子育て中」という同じ立場)であるメリット

- 悩みを共有できる

- 支援-被支援の関係の転換…関係が固定化されない

- 子育て中でも社会とのつながりができる

~図書館で活動することのメリット

- 公共施設の中でも足を運びやすい(敷居が低い)

- 外国人の存在が可視化され、対応の必要性が認識されたことで、外国人の(日本語を母語としない人の)読書環境の改善、多文化サービスの充実が図られる

- 図書館にとっても新しい利用者層の参加は施設の活性化につながる

第二部 ①乳幼児期~

【取組事例2 豊中市での取組】

多文化子ども保育「にこにこ」

- 日時:

- とよなか国際交流センターで実施している日本語教室と同じ時間帯に実施(毎週木曜日、金曜日の2回)

- 場所:

- とよなか国際交流センター

- 概要:

- ボランティア(保育士資格または同等の資格を持つ方)が子どもたちと一緒に遊んだりしている。

- 保護者以外の大人や、きょうだい以外の子どもと出会える

- 日本語に触れる機会が増える

- 子どもにとって家以外に安心できる場ができる

- ときどき、保護者も一緒に保育の活動に入る。そのとき、ボランティアが子育ての悩みを話したり、アドバイスを得ることができる。

- 保育所や幼稚園に向けての「慣らし」にもなる

子どもを連れて地域で安心して集える場、

相談できる場が地域の中で出来ていくと…社会で活躍できる場につながる

第二部

外国にルーツのある子どもの

子育て・教育はどうしてる?

②小・中学校~

第二部 ②小・中学校~

【取組 高槻市「はな教室」の子どもたち】

はな教室の子どもたちは、中国、南米、アジアからなど、多様なルーツをもつ子どもたちがいます

ルーツをどう表現するか…

→外国から来た子たちには、日本語の壁、心の壁が大きな課題となっています

「 はな教室 」って?

高槻市の多文化共生・国際理解教育事業の中の取組。外国にルーツをもつ子どもたち(小・中学生)を対象に、学校の宿題や勉強のサポート、日本語の(話す・読む・書く)サポート等、高槻市内の3か所で外国にルーツをもつ子どもたちの支援をしています

第二部 ②小・中学校~

【課題1 ~はな教室の子どもたちの表現と生活~】

ルーツをどう表現するか…ということだけでなく、子どもたちの生活実態には厳しいものがあり、生活が荒れ、いわゆる非行という形で自分たちを表現する子どもたち、思春期に荒れる子どもたちもいます。

出稼ぎする母と別れて母国で幼少期を過ごし、思春期には日本に呼び寄せられますが、家族の環境が変わり周りに気を遣いながら幼少期も思春期も我慢して暮らし、さらに自分の本音が学校でもマイノリティであることで言えない。また、日本語の壁、心の壁もあり、家庭が不安定で根っこが安定していないと、落ち着いて勉強することができず、集中力もつきません。

最近は日本語の問題か、発達障がいの問題か、見極めが難しい子どもが増えてきている。

友だち、居場所が見つかる子もいますが、見つけられなくても「はな教室」につながることで、ほっとする子どもたちも多くいます。

安心してつながることのできる経験、居場所が

あるのか、ないのかで、思春期以降の成長に差が生まれます。

第二部 ②小・中学校~

【課題2 ~はな教室の子どもたちの表現と生活~】

はな教室の子どもたちの中には、学校の中で孤立していたり、日本語が十分に話せないことが理由で、周りとのコミュニケーションがうまく取れない子どもたちもいます。特に周りの空気を読まないといけないということが難しく、大きな課題です。

- 転校してきて、はじめは周りの子どもたちが取り囲んでくれたが、時間が経つと少しずつ減って、そしてだれもいなくなった

- 宿題のことが分からなかったのに、先生に厳しく怒られた

- 本音を言ってくれない、はっきり言わない人間関係がしんどい

- 陰で悪口を言われた …など

- 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、「お前コロナか」「コロナうつさんといて」「○○のスパイやろ?」など外国にルーツがあることを理由とした差別的な発言が増えている …など

何気ない言葉が差別的な言葉になり、

子どもたちが傷つけられます。

第二部 ②小・中学校~

【課題3 ~外国にルーツをもつ子どもたちの生きづらさの背景にある日本社会の有り様~】

日本社会ではこれまで多様な人を、多様な存在として受け入れてきた経験が少ないのでないか。

ちがうこと(マイノリティ)が不安

・・・ちがうということをどう受け止めていいか分からない。

おなじこと(マジョリティ)が安心

・・・背景などがあまり顧みられない。

外国にルーツをもつ子どもたちの生きづらさは日本社会が

多様性をうまく受け入れることができていないからではないか。

第二部 ②小・中学校~

【取組~はな教室の子どもたち 多様性を認め合う~】

日本人は、外国人が言葉で苦労するだろう、ということは簡単に想像しますが、外国にルーツをもつ子どもたちは、言葉だけでなく、違う文化や背景を背負ったマイノリティが日本社会で生活することに大変な困難を伴います。

互いの多様性を認め合い、理解することが必要です。

子どもたちがいろんな人と関わり、ほっとでき、元気がでる「はな教室」でのつながりが、子どもたちにとっての大事な居場所になります。

第二部

外国にルーツのある子どもの

子育て・教育はどうしてる?

③母語や母文化~

第二部 ③母語や母文化~

【自身の経験から1 ~ブラジルの話】

母方の祖父が日本からブラジルへ移住した。

父は日本生まれだが、仕事でブラジルに居住。自分はブラジル生まれ、14歳で来日した。

国籍

日本ルーツなので日本国籍と思われるかもしれないが、ブラジルではブラジルで生まれた人はブラジル人として扱われる。生まれて3か月以内に領事館に書類を出さないと日本国籍はもらえない。そのため、日本国籍を持っていない日系ブラジル人も多い。

ルーツ、アイデンティティ

私が小さいころ、日系人でサンバを踊る人は少なかったらしいけど、私は踊っていた。小学校でルーツの服を着てパレードする日があり、私は「着物を着なさい」と先生に言われた。日系ルーツのない、上のクラスのお姉さんも着物を着たことで、私の違和感は和らぎ、うれしかった。

制度や社会の状況、周りや自分の受け止め方で変わる。

一つに縛られないし、縛りようもない。捉え方が難しいけど、とても大事。

第二部 ③母語や母文化~

【自身の経験から2 ~日本の話】

14歳のとき、突然日本に来ることになった。

不安な気持ち、もやもやした思いでいっぱいだった。日本での生活は‥‥

周りからはブラジル人として‥‥

- 周りからは「なんで日本に来たの?」って言われた

- 少しでも待ち合わせに遅れると「ブラジルは気にしないよね」と言われる。

周りからは日本人として‥‥

- 母親からは「日本人になってね」って言われていた(名前はブラジル名を隠し、「長谷川友」に)。

「日本人にならないと!」って思っていた。 - ブラジルから来たサッカーの留学生たちからは「日本人みたいになってるね」って言われた。

私は‥‥

- 日本語は難しく、「逃げたい!」「できることを少しでもしたい」という気持ちから日本語ではなく英語を勉強したいと思っていた。

- 大学を卒業するときに名前を「長谷川友」から本名「長谷川友アンドレイア」に戻してから、周りがいろいろと背景を考えたり、理解してくれるようになった。

- 連れてこられたって感じがあったのでブラジルに帰りたいという思いも‥‥

ブラジルも日本も好きになったり嫌いになったり。でも、「私は私」。

第二部 ③母語や母文化~

【取組事例1 箕面市国際交流協会での取組】

外国にルーツをもつ子どものサポート(小学生~高校生)

~いつもの学校とは違う場所で、親からちょっと離れて、出会い、つながり、元気になれる居場所づくり~

居場所づくり:こどももっと

- 日時:

毎週土曜日 13:00~16:00

- 場所:

箕面市国際交流協会

- 対象:

外国にルーツをもつ子ども(小学生~高校生)

- 概要:

-

外国にルーツをもつ子どもたち、地域の子どもたちの居場所づくり

- いつもの学校とは違う場での居場所づくり

- 同じ背景をもつ仲間やボランティアといっしょに勉強、おしゃべり、遊んだりする場

子どもがトラブルに巻き込まれたり、困った時に寄り添ったサポートをするには、日頃のおしゃべりや遊びを通して信頼関係を構築するのが大切です。

第二部 ③母語や母文化~

【取組事例2 箕面市国際交流協会での取組】

外国にルーツをもつ子どものサポート(小学生~高校生)

学習支援:さぽると

- 日時:

毎週土曜日 10:00~11:30

- 場所:

箕面市国際交流協会

- 対象:

日本語や教科学習のサポートが必要な、日本の学校に通う外国にルーツをもつ子ども(小学生~高校生)

- 概要:

-

外国にルーツをもつ子どもたちの居場所づくり

- 大学生や地域のボランティアが日本語学習や教科学習のサポートします

こどももっと・さぽるとには、多様な背景をもつ子どもたちが多く参加しています。それぞれの文化や考え方が違いますが、子ども同士のおしゃべりの中で、お互いに認めあい尊重することを学べる場です。

それぞれのルーツと日本を好きになったり、嫌いになったりします。子どもたち本人がやりたいことをするために、どちらの場も大事。

第二部 ③母語や母文化~

【取組事例3 ネットワークづくり】

外国にルーツのある子どものサポート

保護者、家族の心が安定していないと、子どもは安心して暮らすことができません。

母語・母文化、自尊感情を大事にすることで、家族、学校での暮らしの安定につながります。

学校や地域のボランティア団体、関係機関と連携しながら地域全体でサポートしていくことが大事で、必要です。

第二部 ③母語や母文化~

【取組事例4 ネットワークづくり】

子どもたちの多様な背景を大切にできる社会活動

子どもたちが元気に自分に自信を持ち暮らすことで、コミュニティが元気になり社会全体の元気につながっていきます。

多様な背景があることを考えて認めることが大切です。

これからにむけて

2020年から新型コロナウイルス感染拡大で大変な状況が続いています。

その影響で外国にルーツをもつ子どもたちにとって、困難な場面は多くなります。学習支援やだれもが集まることのできる居場所は子どもたち、保護者にとって必要です。

一人ひとりを支えていくこと、その積み上げだけでなく、社会を変えるための働きかけも大事。

今後「だれもが人間として尊重され、だれもがいきいきと暮らし、だれもが楽しく学ぶ社会」としていくために何か必要か、私たち一人ひとりが考え行動していくことか大切です。

進行:金光敏

大阪市の現状

大阪市には、政令指定都市の中で最も多い、人口の約5.3%、約14万人の外国人住民が暮らしており、従来から主に人権の尊重の観点から多文化共生について先駆的な取り組みが行われてきました。

しかし、外国人住民の文化的・歴史的背景、抱える課題やニーズが多様化している中、教育や行政サービスをはじめ、社会参加の問題など、依然として多くの課題があります。

それらを的確に把握し、市民・NPO・企業等と行政が協働して、多文化共生社会の実現に向けて取り組むことが必要になっています。

リンク集

◆多文化共生(大阪市ホームページより)

大阪市で行っている多文化共生の取組、相談窓口等のホームページです。

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/category/3054-1-2-21-3-0-0-0-0-0.html

◆子どもの夢応援ネットワークFacebook

◆公益財団法人大阪国際交流センター

発達障がい相談・支援機関一覧

-

機関名称

☎:電話番号 Fax:ファックス番号所在地

-

大阪市発達障がい者支援センター「エルムおおさか」

☎:6797-6931 Fax:6797-6934平野区喜連西6-2-55

-

【18歳未満の児童に関する相談】

大阪市こども相談センター (阿倍野区、住吉区、東住吉区、平野区以外の20区)

☎:4301-3100 Fax:6944-2060中央区森ノ宮中央1-17-5

大阪市南部こども相談センター (阿倍野区、住吉区、東住吉区、平野区)

☎:6718-5050 Fax:6797-1511平野区喜連西6-2-55

-

【就学に関する相談】①または②

①通学区域の小学校・中学校

②教育委員会事務局指導部インクルーシブ教育推進担当

(インクルーシブ教育推進担当) ☎:6327-1016 Fax:6327-1023(インクルーシブ教育推進担当) 東淀川区東淡路1-4-21 -

【教育に関する相談】 大阪市こども相談センター 教育相談

①面談による相談(要予約)

②電話教育相談(こども専用)

③電話教育相談(保護者専用)

☎:4301-3100 Fax:6944-2060 ☎:4301-3140 ☎:4301-3141中央区森ノ宮中央1-17-5

※電話による相談です

-

【就労に関する相談】

大阪市障がい者就業・生活支援センター (発達障がい者就業支援コーディネイターがいます)

☎:6776-7336 Fax:6776-7338(中央センター) 天王寺区東上町4-17 -

【知的障がいを伴う18歳以上の方の相談】

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター “はーとふる”ぷらざ

☎:6797-6562 Fax:6797-8222平野区喜連西6-2-55

リンク集

- 発達障がいのある方への支援(大阪市ホームページより)http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000043881.html

- 発達障がいのある方やそのご家族を対象に、大阪市で行っている事業を掲載しています。

- 大阪市発達障がいガイドhttp://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000115943.html

- 「発達障がいってなに?」「相談できるところは?」などが載っているパンフレットです。

- 発達障がい者支援マップhttps://www.elmosaka.org/old/index.files/support.htm

- 大阪市の発達障がいについての相談機関をまとめたホームページです。年齢と相談内容に応じた相談機関を探せるようになっています。

- 子育て家庭を応援する「親力アップサイト」http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000121316.html

- 子育て家庭を応援するためのさまざまなコラムやお役立ち情報を集めています。

当事者の書いた本をいろいろ読んでみるのも、

とても勉強になると思います!