咲くやこの花芸術祭2011 開催レポート

2011年10月21日[金]−23日[日]

会場=大阪市中央公会堂 / 大阪市役所

開催概要

大阪市の顕彰事業である「咲くやこの花賞」は、将来の大阪文化を担うべき概ね40歳以下の若手芸術家に対して、昭和58年から贈呈しています。 この賞も、今年で29年目を迎え、これまでに「音楽」「演劇・舞踊」「大衆芸能」「文芸その他」の5部門の受賞者は140組を数え、多くの方が日本はもとより海外で活躍されています。

「咲くやこの花芸術祭」は、大阪市の財産である咲くやこの花賞受賞者の方々にご協力いただき、市民の皆様に、質の高い芸術文化を気軽に鑑賞する機会や体験する機会を設けることを主な目的として開催しました。

クラシック音楽やジャズ、美術作品の展示、落語と講談の寄席、作家の対談など盛りだくさんのプログラムを、大阪が誇る近代建築である中央公会堂を全館使用して展開するとともに、出演者と身近に触れ合えるワークショップなどの体験型企画や「咲くやこの花賞」ならではのコラボレーション企画なども用意し、多彩なプログラムを来場者が自由に組み合わせ、大阪を代表する歴史的建築物である大阪市中央公会堂、そして大阪市役所を周遊しながら、じっくりと芸術文化に触れることができる3日間となりました。

10月21日(金)

10月21日 ダイジェスト動画

オープニングパレード / ファンファーレ / ウエルカムコンサート

【内容】

市役所正面入口前から中央公会堂前まで扇町高等学校吹奏楽部による華々しいオープニングパレード。

続いて、中央公会堂前では、芸術祭の開会を告げるファンファーレ演奏。

開場とともに、大ホールロビー、中ホールでは相愛大学音楽学部の学生によるウエルカムコンサートでお客様をお迎えしました。

【出演】

大阪市立扇町総合高等学校 吹奏楽部OHGIES

相愛大学 音楽学部 音楽学科

咲くやこの花芸術祭 オープニング ガラコンサート

【内容】

美しく繊細な音を奏でるチェンバロの演奏から落ち着いた雰囲気でスタート。

ピアノ演奏、チェロ演奏、ヴァイオリン演奏、テノール&オーケストラ演奏、それぞれの出演者が高度で華やかな技巧を披露。芸術祭の幕開けにふさわしい、見事なアンサンブルでした。

【出演】

中野 振一郎 音楽部門[チェンバロ] 平成2年度受賞

斎藤 建寛 音楽部門[チェロ] 昭和60年度受賞

田中 修二 音楽部門[ピアノ] 平成4年度受賞

大谷 玲子 音楽部門[ヴァイオリン] 平成14年度受賞

岡本 麻子 (ピアノ伴奏)

松本 薫平 音楽部門[テノール] 平成20年度受賞

大阪チェンバーオーケストラ 音楽部門[室内合奏] 昭和63年度受賞

【曲目】

中野振一郎(チェンバロ)

J.S.バッハ「ゴルトベルクのアリア」ト長

J.N.P.ロワイエ「スキタイ人の行進」 ハ短調

田中修二(ピアノソロ)

リスト「超絶技巧練習曲」より 第12番「雪かき」、「愛の夢」第3番

斎藤建寛(チェロ)&田中修二(ピアノ)

ピアソラ「ル・グラン・タンゴ」

サン=サーンス:「白鳥」

大谷玲子(ヴァイオリン)

サン=サーンス「序奏とロンド・カプリチオーソ」 ピアノ伴奏:岡本麻子

大谷玲子(ヴァイオリン)&大阪チェンバーオーケストラ

ヴィバルディ「四季」より “秋”

松本薫平(テノール)&大阪チェンバーオーケストラ/

ヴェルディ「レクイエム」より “Ingemisco”

マスカーニ「アヴェマリア」

プッチーニ「トゥーランドット」より “誰も寝てはならぬ”

大阪チェンバーオーケストラ

J.S.バッハ「ブランデンブルグ協奏曲 第2番」

10月22日(土)

10月22日 ダイジェスト動画

旭堂南海 講談 「岩本栄之助物語」~中央公会堂を作った男~

【内容】

「公会堂五十三次 美のツボ探索ツアー」から続いておこなわれたこの講談は、中央公会堂を作った岩本栄之助の生涯を語る内容となっていたため、参加者の興味をそそるものとなっていました。

岩本氏が中央公会堂を作るに至った経緯やその想い、歴史や各部屋の使われ方などを聞きながら、参加者もうんうんと頷きながら聞き入っていました。

【出演】

旭堂 南海 大衆芸能部門[講談] 平成9年度受賞

大谷玲子&中島慎子 魅惑のヴァイオリンデュオ

【内容】

曲目のイメージにあった詩の朗読を組み合わせた演奏会でした。曲ごとに一人ずつ交代で朗読をしていくので、曲のイメージを膨らませながら鑑賞することとなり、より一層楽しめるヴァイオリンデュオコンサートとなりました。

【出演】

大谷 玲子 音楽部門 [ヴァイオリン] 平成14年度受賞

中島 慎子 音楽部門 [ヴァイオリン] 平成16年度受賞

【曲目】

ルクレール:二つのヴァイオリンのためのソナタ 第5番 ホ短調

武満徹:揺れる鏡の夜明け――ヴァイオリン・デュオのための

プロコフィエフ:二つのヴァイオリンのためのソナタ ハ長調 作品56

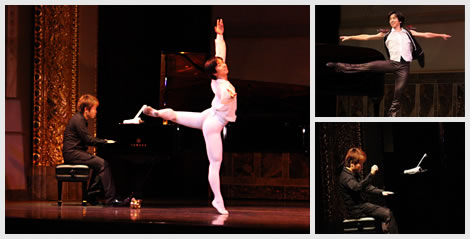

法村圭緒「華麗なるバレエの世界」 ~ソロを踊る~

【内容】

バレエ界の貴公子とも言われている法村圭緒さんとJAZZピアノ界の風雲児とも呼ばれている松永貴志さんのコラボレーション公演。若さ溢れる2人のコラボは、見事なダンスと演奏、スピード感、シャープさ、流れるような美しさが見事に融合されて、2人の世界が堪能できる公演となりました。

客席いっぱいのお客様もその世界に浸って頂き、あっという間に時間が過ぎてしまった公演となりました。

【出演】

法村 圭緒 演劇・舞踊部門 [クラシックバレエ] 平成8年度受賞

松永 貴志 音楽部門[ジャズピアノ] 平成15年度受賞

【演目】

「TIME」 作曲:ゴットシャルク 振付:小嶋直也

「時の砂」 作曲:松永貴志

ほか

咲くやこの花対談

有栖川有栖×河内厚郎「ミステリー文学と大阪を語る」

【内容】

作家の生の声が聴けるミステリーファンにとっては願ってもないチャンスだったこともあり幅広い世代の方々にお越しいただきました。

江戸川乱歩や谷崎潤一郎、黒川博行、高村薫ら大阪ゆかりの作家の話から、大阪人は意外に理屈っぽくミステリーに適した土地柄であることや、ステレオタイプの浪花人情ものを要求してくる東京の編集者との攻防など現役作家ならではの面白い話満載となりました。

また、河内さんの上方文化に対する並々ならぬ思いもうかがえて、あっという間の1時間となりました。

【出演】

有栖川 有栖 文芸その他部門 [作家] 平成7年度受賞

河内 厚郎 文芸その他部門[文化プロデュース]平成3年度受賞

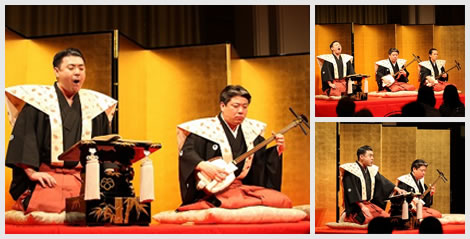

咲くやこの花 素浄瑠璃 ~"聴く"文楽~

【内容】

人形は登場しない、太夫の語りと三味線の音色だけの浄瑠璃の舞台。

正に聴く文楽と言った様相で、その語りは抑揚、表現力に富み圧巻でした。

また、文楽を支えている太夫と三味線の素晴らしさを改めて実感するものとなりました。

【出演】

豊竹 咲甫太夫 演劇・舞踊部門[文楽太夫] 平成22年度受賞

鶴澤 藤蔵 演劇・舞踊部門[文楽三味線] 平成15年度受賞

鶴澤 清丈'

【演目】

「義経千本桜 河連法眼館の段」

「源氏物語舞踊絵巻」 ~詩篇交響曲「源氏物語」より~

【内容】

源氏物語の主人公・光源氏の半生を松本隆が「桐壺」「夕顔」「葵上」「朧月夜」「幻」という名をつけて作詞、これに千住明が作曲。

日本の伝統芸能である、日本舞踊・地唄舞と西洋のオペラ・クラシックとの融合は、奇跡を見ているような一つの世界観を作りだしました。歌舞伎舞踊のように情感たっぷりの藤間さんの踊りに対して、婉然と空気を優美に染めていく山村さんの静かな動きが上方舞らしく、短い中にも日本舞踊の幅広さを感じることになりました。

【出演】

藤間 豊宏 演劇・舞踊部門[日本舞踊] 平成7年度受賞

山村 光 演劇・舞踊部門[地唄舞] 昭和62年度受賞

松本 薫平 音楽部門 [テノール] 平成20年度受賞

田中 修二 音楽部門[ピアノ] 平成4年度受賞

内藤 里美 (ソプラノ)

幸田さと子 Violin & 斎藤建寛 Cello デュオコンサート

【内容】

オーケストラと違い演奏者の息使いまで聞こえてきそうで、中ホールの美しい空間とも相まって音色の豊かさに酔いしれることができました。ダンスゲスト、法村圭緒さんの登場で、場内うっとりさせられました。さらに「悲しい酒」はヴァイオリンソロだけでも十分なうえに踊りが入ると、まさに「咲くやこの花芸術祭」ならではのアグレッシブな展開。異ジャンルの出会いから美しい一瞬が生まれるという「咲くやこの花芸術祭」の真骨頂を実感させられるステージとなりました。

【出演】

幸田 さと子 音楽部門 [ヴァイオリン] 平成12年度受賞

斎藤 建寛 音楽部門[チェロ] 昭和60年度受賞

法村 圭緒 演劇・舞踊部門 [クラシックバレエ] 平成8年度受賞

【曲目】

ヘンデル 「パッサカリア」(ハルボルセン編曲)

コダーイ 「ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲」

「悲しい酒」(ヴァイオリン・ソロ)―美空ひばりオンヴァイオリンよりー

J.S.バッハ 「無伴奏チェロ組曲」より(チェロ・ソロ)

ほか

松永貴志 JAZZ ピアノ with 歌姫 Diva

「きっと笑顔になれる、その日まで」

【内容】

松永さんのスピード感溢れ、流れるようなピアノ演奏に佐々木さんの力強いパワフルな歌もあれば、しっとりとした部分もありと、とても素敵なセッションとなった舞台となりました。

岩手県出身の佐々木さんは、歌の合間に震災時の様子やボランティアのエピソード等も熱く語り、二人の復興への想いが歌声やピアノのメロディにも重なり、静けさと強さに充ちた"祈り"のようなライブでした。

【出演】

松永 貴志 音楽部門[ジャズピアノ] 平成15年度受賞

佐々木 由香利 (岩手県出身シンガー)

【曲目】

「神戸」「君へ」「スペイン」「マッドクラブパーティー」

ほか

10月23日(日)

10月23日 ダイジェスト動画

こどもも おとなも 楽しいおんがく

【内容】

前半は比較的落ち着いた感じで、後半は人気ドラマの主題歌「マル・マル・モリ・モリ!」など馴染みの深い曲もあり、こどもたちものりのりでダンスをしながら楽しんでいました。お客様が帰られる時に、「楽しかった!」という声が多く聞こえたのが印象的でした。

【出演】

幸田 さと子 音楽部門 [ヴァイオリン] 平成12年度受賞

サキタハヂメ 大衆芸能部門[のこぎり音楽] 平成16年度受賞

田口 友子(ピアノ)/山下 憲治(ピアノ)

【曲目】

ハチャトゥリアン 「剣の舞」

サキタハヂメ 「ウキウキキョロキョロ」

クライスラー 「愛の喜び」

久石 譲 「となりのトトロ」

モンティ 「チャルダッシュ」「マル・マル・モリ・モリ!」

ほか

松浦梨沙ヴァイオリンコンサート

My Favorite Selections ~時代と共に~

【内容】

松浦梨沙さんの好きな曲を集めたコンサート。ヴァイオリンの確かな技術の中に感じる優雅さは、梨沙さんならではの存在感をアピール。実のお姉さんでもある亜季さん(ピアノ)との演奏は、息のぴったり合った演奏でした。

【出演】

松浦 梨沙(ヴァイオリン) 2005年度 大阪AIS選抜アーティスト

松浦 亜季(ピアノ)

【曲目】

ヴィターリ 「シャコンヌ」

ブラームス 「ハンガリー舞曲第1番・第5番」

チャイコフスキー 「なつかしい土地の思い出」

ヴュータン 「夢」

ガーシュイン 「3つのプレリュード」

上原善広×西村賢太(第144回芥川賞受賞)

~小説とノンフィクションの境界~

【内容】

ノンフィクションとフィクションの違い、私小説に実在の人を登場させるときに注意することや勉強など興味がないことはしたくなかったこと、芥川賞受賞後のこと、ノンフィクションは取材がないといけないという話など、お二人ならではの面白い話が満載でした。

終始和やかな雰囲気ではありましたが、いろいろな話に及び1時間では足りないくらいとなりました。

【出演】

上原 善広 文芸その他部門 [ノンフィクション作家] 平成22年度受賞

西村 賢太(小説家)

「のこぎりと邦楽の音の交叉点」

~大阪で流れてたおもろいメロディー~

【内容】

お二人の楽しいトークからスタートし、和やかな雰囲気の中、演奏が始まりました。

誰もが耳にしたことのある大阪・関西にちなんだ懐かしい曲をアレンジしたものからサキタさんの最新アルバムまでをたっぷりと演奏。

のこぎり音楽と地歌・箏曲が見事に調和した異色のコラボレーションに会場が酔いしれました。

【出演】

サキタハヂメ 大衆芸能部門 [のこぎり音楽] 平成16年度受賞

菊央 雄司 演劇・舞踊部門 [地歌・筝曲] 平成16年度受賞

山下憲治 (ピアノ)

【曲目】

「小鳥の来る街」「ワンワンニャオニャオ」

ほか

咲くやこの花寄席

【内容】

笑福亭たま「ときうどん」

20分のネタを10分に凝縮した内容で、動きがダイナミックでテンポがよく、爆笑を巻き起こしていました。

桂歌之助 「桃太郎」

大阪のおばちゃんのお話で、昔のこどもと今のこどもの温度差に会場には笑いがつきませんでした。

旭堂南海 「赤穂浪士伝から荒川十大太夫」

赤穂浪士の時のかつ舌と声量に驚かされることや、はり扇の使い方のお話が大変おもしろく、みなさん真剣に聞き入っていました。

桂 南光 「義眼」

南光さんの名前になる前(べかこさんだった時)の話、オロナインの話、米朝さんのお話などさすがという内容でした。また、芸術祭の最後の演目、大トリならではの貫録のある落語を披露していただきました。

【出演】

桂 南光 大衆芸能部門[落語] 昭和60年度受賞

旭堂 南海 大衆芸能部門[講談] 平成9年度受賞

桂 歌之助 大衆芸能部門 [落語] 平成19年度受賞

笑福亭 たま 大衆芸能部門[落語]平成22年度受賞

ワークショップ

10月22日(土)

中央公会堂を講談師とめぐる

公会堂五十三次 美のツボ探索ツアー

【内容】

中央公会堂の館内を公会堂スタッフさんの解説に講談師の旭堂南海さんからの質問などを交えながら一緒に見て回るツアー。

大ホールからスタートし、小ホール→中ホール→特別室の順に周り、最後に大ホールで締めくくるものとなりました。食堂として使用していた中・小ホールの公会堂としての歴史やそれぞれの部屋の内装(壁画、ステンドグラス、床等)の説明、中央公会堂の寄付者でもある岩本栄之助の話など、お客様も一つ一つの言葉を聞き入っていました。

各部屋だけでなく、途中の螺旋階段や踊り場などの華麗さにも目を惹かれたお客様も多く、中央公会堂がいかに立派な建物(重要文化財)であり、市民に愛されているかがよくわかる探索ツアーとなりました。

【ガイド】

旭堂 南海 大衆芸能部門[講談] 平成9年度受賞

日本舞踊で"やまとなでしこ"

【内容】

日本舞踊を通じて和の作法・所作を楽しく学ぶという趣旨のワークショップ。

日本舞踊を楽しく身近に実践してみるための題材として「盆踊り」を取り上げ、参加者全員で一つの踊りに挑戦。炭坑節などの馴染み深い振り付けに、扇子を用いた本格的な舞踊の要素も交えた舞踊を練習することで、日本舞踊の楽しさに触れる1時間となりました。

また、日本舞踊が現代の姿になるまでの歴史的な背景についての説明もあり、日本舞踊の奥深さにも触れる機会となりました。

【講師】

藤間 豊宏 演劇・舞踊部門[日本舞踊] 平成7年度受賞

素浄瑠璃を身近に体験しよう♪

【内容】

まずは素晴らしい美声と息のあった三味線との謡いを披露いただきました。また、NHKの「日本語で遊ぼう」のコーナーの中にある、浄瑠璃を今風にアレンジした楽しみ方を紹介することで謡いへの親しみやすさを伝えました。

WSでは、「さよなら三角、またきて四角…♪で」謡いのアレンジを効かせて遊びながら、みんなで息を抜くところ、気持ちを大きく表現する(演技する)ところなどを練習しました。

受講生には、ファンの方も多いのか筋もよく、三味線と共に謡い声がロビーに響きわたっていました。

ウィットに富んだ義太夫のお話しにも引き込まれ、あっという間に時間がすぎていき、終了後も、受講生からの質問は続きました。

【講師】

豊竹 咲甫太夫 演劇・舞踊部門[文楽] 平成22年度受賞

鶴澤 清丈'(三味線)

10月23日(日)

中高生のためのJAZZ♪

【内容】

松永さんは、報道ステーションのテーマ曲などを演奏。各校は事前に練習してきた課題曲「上を向いて歩こう」を演奏。

その後、30分の練習時間を設けられ、各校がそれぞれJAZZ風にアレンジして練習。

松永さんは各校にアドバイスしていき、見事にアレンジされた自由な演奏が出来上がりました。

【講師】

松永 貴志 音楽部門[ジャズピアノ] 平成15年度受賞

ルポライターになるには!

【内容】

ルポライターは、どんな風に本を作っていくのかを、上原さんご自身のエピソードを交えてお話していただきました。

取材の仕方や本を書くきっかけになること、実際本にする際の編集者とのやりとりや、小説家との違いなども。ひとつのことを一冊の本にまとめるまでの作家の深い想いを実感することができ、これからの本の読み方が変わるきっかけともなる内容でした。

【講師】

上原 善広 文芸その他部門[ノンフィクション作家] 平成22年度受賞

落語体験入門!

【内容】

落語の所作から楽しみ方までを、講師自ら実演を交えて解説したワークショップ。

落語を演じる上での基本的なルールを具体的に解説した上で、若手噺家として講師自身が心がけている独自の工夫や噺家によって異なる方法論を具体的に解説していただきました。

また参加者から即興で小噺を募り、全員の小噺を発表したのち、一番ウケのよかった参加者に講師オリジナル手ぬぐいのプレゼントがありました。

【講師】

笑福亭 たま 大衆芸能部門[落語] 平成22年度受賞

美術関連イベント

咲くやこの花ギャラリー 「Tower」 金氏徹平

【展示紹介】

単純なペンの動きを繰り返して積み上げていくことで立ち上がってくるビル。

そこにはいろんな現象が同時に起こり、全てを認識する事は不可能で、それは有機的な現象としての都市や建築のモデルであると同時に、一人の人間のようでもある。-金氏徹平-

ドローイングを元に作成した映像作品「Tower」(Movie)

金氏 徹平 美術部門[現代美術] 平成22年度受賞

《アート・トークセッション》 金氏徹平×伊藤 存×パラモデル

注目の若手現代美術作家が集結。

それぞれの作風や世界観など語っていただきました。

【出演】

金氏 徹平 美術部門[現代美術] 平成22年度受賞

伊藤 存 美術部門[現代美術]平成13年度受賞

パラモデル(林泰彦・中野裕介) 美術部門[現代美術]平成20年度受賞

司会:大阪市立近代美術館建設準備室 学芸員 三井知行

《ライブセッション》金氏徹平×オオルタイチ

【内容】

金氏徹平がマンガのパーツをコラージュする様子を壁面投影。

破天荒でポップなサウンドが海外で評価の高いオオルタイチとのセッション。

【出演】

金氏 徹平 美術部門[現代美術] 平成22年度受賞

オオルタイチ(音楽家)

飯川雄大(VJ)

大阪旋風プロジェクト特別企画

"『大阪観考』のススメ"スペシャルトーク

【内容】

出演者5名が制作に関わったガイドブック『大阪観考OSAKA ART TOURISM BOOK』を紹介。

美術家ならではの大阪の捉え方や楽しみ方を提案したこの本についての制作秘話や独自の視点など、様々に語り合いました。

【出演】

伊藤 存、束芋、松井智惠、森村泰昌、ヤノベケンジ(美術家/『大阪観考』制作者)

【進行】

木下智恵子 (大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任准教授/『大阪観考』企画・監修者)

ミニコンサート

ミニコンサート

将来の咲くやこの花賞を目指してほしい、そんな願いもこめて高校・大学の若い音楽家たちにも参加していただきました。大学生の落ち着いた演奏と歌声で音楽を気軽に楽しめる、心癒される空間ができました。 また、高校生のパワフルで魅力たっぷりな演奏は、私たちに元気と笑顔をくれました。

【出演】

大阪芸術大学 / 相愛大学 音楽学部 音楽学科 / 大阪市立扇町総合高等学校OHGIES / 大阪市立咲くやこの花高等学校 / 箕面自由学園高等学校 吹奏楽部 GOLDEN BEARS