~咲くやこの花コレクション~

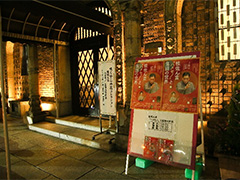

大阪倶楽部公開文化サロン

桂佐ん吉〝ハメモノ〟と落語の世界

平成29年12月7日[木]

会場=大阪倶楽部ホール

出演/

桂佐ん吉(平成28年度大衆芸能部門[落語]受賞)

内海英華(平成5年度大衆芸能部門[寄席三味線]受賞)

お囃子 / 桂そうば 桂小鯛 桂米輝

開催概要

今回の公演は、平成28年度に咲くやこの花賞を受賞した桂佐ん吉さんの受賞を記念して、上方落語の特徴である、三味線や鳴物を使った、いわゆる“ハメモノ”の面白さをお楽しみいただきました。

“ハメモノ"とは

上方落語で噺の中に演出として、三味線や鳴物(笛や太鼓)を盛り込むこと。江戸が渋さを好む傾向があるのに対し、上方は派手で陽気な演出を好むところから、上方落語には三味線や鳴り物が入る「ハメモノ入り」の落語が多くあります。例えば、旅をテーマにした噺では、旅の始まりのシーンに合わせて三味線などの演奏が入ります。また、お座敷の場面では、実際の踊りに使われるような演奏をおこない、物語に華を添えます

◆第一部 / ◎お囃子解説

◎ハメモノ実演「七度狐(しちどぎつね)」

【出演】桂佐ん吉

三味線 / 内海英華

お囃子 / 桂そうば 桂小鯛 桂米輝

◆第二部 /

女道楽(おんなどうらく) / 内海英華(平成5年度咲くやこの花賞 大衆芸能部門[寄席三味線]受賞)

落語 / 桂佐ん吉「蛸芝居」(平成28年度咲くやこの花賞 大衆芸能部門[落語]受賞)

お囃子 / 桂そうば 桂小鯛 桂米輝

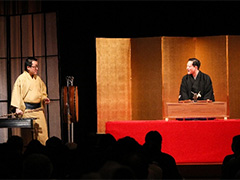

第一部は、桂佐ん吉さんの挨拶から始まり、“ハメモノ”の世界ということで、普段は後ろに隠れている太鼓、鐘、拍子木、笛などの鳴物を舞台に登場させ、笑いを交えて解説していただきました。まずは、桂そうばさんに大太鼓や締太鼓の音。つづいて、桂小鯛さんに当り鉦(あたりがね)、銅鑼(どら)など鐘の音、拍子木の音を。そして桂米輝さんに音の低い笛と、高い笛の二種類の音を出してもらい、寄席三味線の内海英華さんには三味線の解説をしていただきました。

桂佐ん吉

左から 桂米輝、桂小鯛、桂そうば

内海英華

まずは前座の出囃子「石段」を、笛・太鼓、三味線、当り鉦(あたりがね)で石段を駆け上がっていくように勢いよく演奏。

また上方落語四天王といわれたカリスマ四人の出囃子も演奏。六代目笑福亭松鶴師匠は「船行(ふなゆき)」。桂文枝師匠は大らかな感じの曲「廓丹前(くるわたんぜん)」。桂米朝師匠は、娘道成寺に出てくる「三下り鞨鼓(さんさがりかっこ)」。桂春團治師匠は名曲「野崎」。また邦楽だけではなく洋楽のオクラホマミキサーからとった出囃子も紹介。お客様からのリクエストで笑福亭仁鶴さんの出囃子「猩々(しょうじょう)くずし」もおまけで演奏していただきました。そして上方落語の特徴である「ハメモノ」の紹介では、歌舞伎の効果音のように、たとえば太鼓を柔らかくバチで叩くことによって「雪」や、大太鼓を使って「風」「波」「川」表現。確かに情景が浮かぶように聞こえてくるので、お客さまも大いに納得した様子でした。

次に大太鼓使って「風」「波」「川」。最後は幽霊が出てくるシーンを演奏し、実際の落語「七度狐」ではどうなるかご覧いただきました。

第二部は、内海英華さんの「女道楽」。「女道楽」とは、寄席芸のひとつで、女性の芸人が唄や踊り、そして間に軽妙なトークをはさんで披露する高座です。今回、落語の「伊勢参宮神乃賑」に出てくる「伊勢音頭」。桂佐ん吉さんの出囃子「愛宕山坂」を演奏したあと後、寄席の踊り「城の馬場」も披露していただきました。

トリは桂佐ん吉さんが、師匠、桂吉朝さんの出囃子「外記猿(げきざる)」で登場し、「蛸芝居」をにぎやかな鳴り物入りで熱演。会場から盛大な拍手でお開きとなりました。

終演後は、大阪の近代名建築のひとつと言われ、現在は国の有形文化財の指定を受けている、大阪倶楽部の館内ツアーを実施。来場のお客さまには、普段は会員しか入れない格調高いモダンな空間を満喫していただきました。

Copyright (C) SAKUYAKONOHANA. All Rights Reserved.