平成22年8月23日 大阪市長会見全文

【新たな市政改革の構想について】

(はじめに)

橋下知事がこの間、大阪市の改革が止まったという発言を行われたり、あるいは自治権の侵害とも言うべき、極めて不当な内政干渉の言動を繰り返し、主権者である市民を惑わしているというこの現実に対しまして、私は決して許せないという思いでおります。

で、これまでの改革の実績、それの正確な情報は7月号の「市政だより」の見開きでもお示ししましたけれども、市長といたしまして、知事の誤った情報により市民がこれ以上不安やあるいは混乱を感じると、そういうことを防がなければならないと思っております。そして、私の改革の次のステップにつきまして、早めに方向性や考え方をお示しし、市民の皆さんにお諮りしながら進めていきたいということが、この時期にお話しする趣旨でもございます。

一昨年の秋になりますけれども、私の市政の方向性というもので、「大都市、そしていちばん住みたいまちへ」というのを運営のビジョンとして掲げました。また、地域主権確立に向けた見解の表明でも、一貫しまして大都市としての圏域への貢献、さらには住民自治と地域の再生のための取り組み、これを続ける決意というのを明らかにしてきております。神戸市と連携をさせていただきました国際コンテナ戦略港湾、この大阪側からの改革の取り組み、これは神戸でも同じでございます。さらには、街頭犯罪のワースト1返上に向けて、他都市を大きく上回るペースで減少していることなど、具体的な成果もこの間いろいろと上げさせていただいていると、私は思っております。で、一方で、行政改革につきましても、当初の目標を上回るペースで進めております。

しかし、今のやり方のままの組織や形態でいいのかというふうに思っているわけでは決してございません。それも、事あるごとに私、申し上げております。で、10月の中旬以降に発表させていただきます、次のステップの改革につきましては、さらに手綱を引き締めて、高い目標を掲げて大胆に改革をしていきたいと思っております。で、改革を行うにあたりまして、まず、基本中の基本といっていいと思うんですが、そもそも都市の自治体行政は市民のためにどうあるべきか、市民を大事にするっていうのはどういうことかというのを、根本的に問いかけなおしながら進めていくべきだと思っておりますし、一方で行政の効率化・スリム化ということばかりに目がいってしまっているような議論というのは、この時代において本末転倒という以外の何者でもないのではないかと思っております。

市民を大事にする。そのために改革に懸命に取り組むという、この原点を見失わないようにしたいと思っております。本日はそういった観点から、特に重点と考えております4つの点につきまして、絞って私の思い、これを申し上げたいと思います。

(区政について)

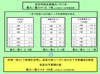

みなさん、お手元の資料の1枚目にございますけれども、区民一人当たりの税収ということで見てみますと、多いところと少ないところでは、なんと15倍の開きがございます。で、行政ニーズも区によって当然大きな違いがあります。そういう区ごとの税収でありますとか、ニーズといった大きな違いを、大阪市は、24区が一体となった行政体の都市経営で、区ごとの大きな開きを調和させて市民の生活を守り、圏域の経済発展に貢献してきたと思っております。区長公選による特別区の制度というのは、新しい議会や財政調整制度を当然必要とするわけですが、非効率でございます。さらに、市をバラバラにして、それぞれ別個の自治体に分解するという形でやることは、市の一体的発展を阻害するっていうことにつながる。これはみなさんもお分かりになっていることだと思うんですけれども、で、区長公選制に反対するのは、まさにこのことが理由でございます。橋下さんは、「市が区長公選制に反対するのは、選挙で選ばれた区長がそれぞれ出てきたら行政がやりにくくなるからだ。今の市の権限を守りたいからだ」とおっしゃっておりますが、とんでもない言いがかりでございます。お得意の話のすり替えだと私は思っております。市をバラバラにすることを意味するのが区長公選制だから、反対しております。

この機会に、あらためてはっきり申し上げておきたいと思っております。今、求められていることっていうのは、将来の人口減少であるとか、核家族化がよりいっそう進んでいくということを見据えまして、これまで以上に身近な単位での地域住民の自治を支援し、地域力の再生を図ることではないかと思っています。住民がお互いの顔が見える地域づくり、これをめざしたいと思っています。そのために、区におきまして、地域住民の自助・公助を支援し、区域のセーフティネットの担い手としての行政の責任をしっかり果たせるという体制をまず作り上げなければならない、そうも思っています。

区政を評価していただく機能を持ちました区政会議でありますとか、身近な課題をみんなで解決する場となる地域協議会、これの相談もすでにみなさんと始めております。

さらに、こっち側が現状で、向こう側が今後我々がめざす方向というものを書いております。今は水道のことは水道局の営業所に行かないといけないであるとか、公園のことは公園事務所に連絡しないといけないといった、行政の縦割りというものが、そのまま市民のみなさんにも影響して、同じ市の組織として何とかならんのかというご意見もしょっちゅういただいております。で、こういった不便をなくすために、この図のようなイメージなんですが、向こう側ですが、事業所間の実際的な連携はもちろん、区役所に行けばいろんなことの相談や、あるいは困りごとの処理もできるというような形にするのが、より効率的な、そして市民に向かった行政の形であろうと思っております。

で、区役所を住民のみなさんから見て、これもまた非常に細かくて申し訳ないんですけれども、地域協議会を設け、さらに区政会議を設ける中で区役所とそして事業所の関係を整理していくということで、当然必要になるのが、区役所への権限の強化ということになります。住民の皆さんから見て、区役所をこういう形にしていきたいという考えでございます。

(職員数について)

まず基本的に、横浜市と大阪市の職員の数を単純に比較してどうこう言うというのは、市民の生活や都市の実態を無視した議論ではないでしょうか。私は、職員数や構成に無駄があれば、徹底的に無駄をなくします。これが大前提です。で、無駄とはいえないものでも、工夫さえすれば効率化できることがあれば、大いに工夫すべきです。横浜がこうだから大阪もこうでなければならないという話とは、私は関係が無いと思っております。その上で市民のために、例えば防災などですけれども、この職員とこの仕事はなくすべきではないというふうに判断をしましたら、単なる数合わせには走らないということは当然だと思っています。特に、職員数ということでいいますと、単なる数のことだけが議論になりがちなので、今日あらためてこういう形でお話をしているわけでございますが、それでも、やっぱり多いという部分が現実にあるわけですから、それをどういうふうに少なくしていくのかということで、改革目標をどのように達成するのかということを申し上げます。

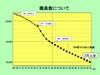

職員の改革は、現在の職員数3万9千人でございますが、それを平成35年度末までに2万人台にいたします。その方法でございますが、事業所の統合であるとか、あるいは職種を超えた職員の流動的な活用など、行政組織の効率化による削減が中心になります。ごみ収集や学校園の管理も民間委託化する方向というのを探りながら、それをひとつの選択肢として否定しないという形で進めていきたい。

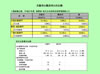

で、ごらんいただきたいのは、横浜市と大阪市という、いつも皆さんが比較される、その比較の内容を細かく見てみたいとこのように思います。そうすることによって、単に数の話として横浜市と比較するということが、いかに暴論であるかというのが分かっていただけると思います。まず、横浜市に比べまして、明らかに大阪市が非効率だというものがあるんです。具体的に申しますと、土木・下水道・公園などの維持管理事務所が大阪市は部門別に配置されております。ところが、横浜市を見てみますと、部門別ではなくて各区で一箇所に集約されております。これは明らかに大阪市のほうが非効率であります。この点は変えなさいという形で指示を出して、今、進めております。

先ほどの見ていただきました、区役所でのワンストップサービス化でありますとか、あらゆる体制を整えようというのがこのこととも関連するわけですが、一方で大阪市と横浜市の職員数の違いは、都市の特性、まちの特性ですね、によって生じているところが大きいというふうに思います。

地下鉄を見ますと、路線の長さ、あるいは駅の数などが大阪市と横浜市では大きく違います。どちらも市営地下鉄です。昼間流入人口およそ100万人とも言われる、日本で最大の昼夜間人口の差がある大阪市でございますけれども、この大阪市の地下鉄の営業キロ数ですが、横浜市の3倍近くあります。そして、利用者は4倍以上になります。ここで職員数の違いが出るっていうのは、私、当然ではないかと思っております。

それから幼稚園と高校でございますが、大阪市立の幼稚園、現在59園ございます。で、市立高校は22ございます。横浜市は市立幼稚園はゼロです。すべてが私立、民営化されています。で、市立の高校、大阪の22に対して、横浜は10でございます。この違いはあります。

それからごみ収集が横浜は民間委託、大阪は直営というのも、大きな違いでございます。坂の多い横浜市の地形、それと非常に平坦な、上町台地以外は非常に平坦な大阪市のこの地形、この高低差というものを皆さん、ぜひイメージしていただきたいんですが、横浜の場合はその高低差を利用した形で下水道設備を作れます。一方で、平坦で海抜が低い大阪市、これは降った雨が、その高低差によって自然に川や海に流れていくのがどれぐらいあるか、お分かりになるでしょうか。大阪市で流れていかない、つまりそのままポンプでなんとか川へ、あるいは海へ排水しないとどこにも行き場が無いというような地域が、大阪市域の面積の9割ございます。そのため、市民の命を守るための施設といえる抽水場、いわゆるポンプ場ですが、そういった施設の数も当然違ってくるのではないでしょうか。

このように、都市の姿かたちや、成り立ちの違いというものがあるわけですが、それを無視して、単なる効率論、あるいは数字の比較だけで考えるということは、大阪市には一人暮らしのお年寄りが非常に多くいらっしゃいます。あるいは、生活保護の受給者、非常に多いというような実態を踏まえた上で、逆に数だけを比較することによって、削減を図ることが市民の暮らしや命をないがしろにするというふうに言われても仕方が無いのではないかと思います。私は、大阪市として独自の判断で災害時の要員の確保といった点をしっかりとおさえた上で、職員数や組織の改革に全力で取り組んでいきたいと、このように思っております。

(外郭団体について)

そのような観点で精査をいたしまして、数の面で申し上げますと、外郭団体の数は少なくとも今の半数以下に減らしてまいります。今後の外郭団体のあり方でございますけれども、例えば、地下街会社、あるいは株式会社開発公社は、商業地域やターミナルの持っている性質の変貌、変わっていきますし、これからまた北ヤード、通称北ヤードの開発に伴い、流動性が出てまいります。そういったものをしっかりと捉えながら、商業地域、ターミナルの変貌に伴った、最初に設立されたときのまちづくりに対する貢献という意義だけではなくて、単なる管理会社的側面が表に出ているっていう現状を、より積極的にまちづくりにいかすための形に変えられないだろうかという思いを持っています。

で、立場の違う民間の事業者を調整して、商都大阪にふさわしい賑わいの空間を生み出す、企画事業会社としての役割を果たせるかどうかっていうものが、これからの、今、挙げました外郭団体については、当然避けて通ることができない道だと思っています。

ただ、平成16年に、指定管理制度というものが導入されるまでは、制度上、公の施設の管理というものは外郭団体にしかできなかったという歴史的事実がございます。そのため、大阪市でも外郭団体でOB職員を雇用して、現役時代の半分以下の給料で大阪市の事業を補うということが効率的な、当時ですね、やり方であったわけです。

現在は、指定管理制度というものが導入されまして、制度自体も変わっております。現時点での外郭団体の存在意義が確認されて初めて、大阪市のOB職員の雇用の妥当性を検証する。外郭団体、この外郭団体は市にとって必要である、必要ではあるということから、今度はその時点で大阪市のOB職員を雇用することが適当かどうかさらに検証すると、そういうステップが必要であると思います。そうしない限り、いくら給料は安くなっていますよと、退職金はありませんよということをみなさんには申し上げても、天下りというそしりをまぬがれないのではないかというふうに思っております。さらに、団体におけるOB職員の雇用が仮に妥当であるといたしましても、雇用期間、あるいは報酬については市民目線から見た検証が当然必要になってくるでしょう。また、外郭団体の職員については、団体の存在意義を精査した上で、市の関与が必要な最低限のポスト、これを除いて公募制を導入するつもりにしております。

(地下鉄事業について)

で、そんな中でようやく市民のみなさんにお返しができるという状況ができてきたわけでございますが、一方で、これは他の民間鉄道事業も同じなんですが、少子化の到来、さらにこれから少子化が進むであろうという見通しで、将来の見通しというものに楽観できる状況ではございません。で、情報公開をしっかりとしながら、市民の皆さんと一緒になって地下鉄、バスというものをこれからどう活用すればいいのか、考えていきたいと思っております。経営の効率化についても、市民、利用者によりわかりやすく、客観性のあるものにするため、交通局としての生産性指標を決めて、見える形で経営改善を進めようという方針を立ててくれています。で、今後、ヨーロッパをはじめとしまして、外国の鉄道事業などの事例も参考にしながら、さらにそれを研究させていただく中で、より効率的で市民、利用者に最適なサービスが提供できる経営形態はどんなものかということについて、今、検討を進めております。

関西は昔から「私鉄王国」と言われます。東京の私鉄は、山手線の中に自分たちの線路を敷くことができませんでした。で、それに比べまして、もう皆さんお分かりのように、現在、関西の私鉄、どの私鉄も大阪市の中心部まで乗り入れております。その結果としましてターミナルを中心とした都市ビジネスというものが生まれてきております。東京の私鉄は、山手線の中に入れなかったことによって、地下鉄と相互乗り入れしないことには、都心までお客さんを運べなかったわけです。そういう事情をご存じないのか、逆にわざと無視されているのかわかりませんけれども、相互乗り入れ率だけを取り出して、大阪地下鉄が民間鉄道会社との相互乗り入れが少ないのはけしからんとおっしゃっている方がおられますが、これはもうばかげた議論だとしかいいようがありません。

民間鉄道事業者との連携では、スルッとKANSAIのシステムを作る中で、これまでも交通局は中心的な役割を果たしてきております。これはご存知だと思います。で、これからも大阪のビジネスモデルを発展させるために、市営地下鉄と私鉄の相互乗り換えであるとか、あるいは1枚のカードでより有効に効率よく使えるとか、あらゆる連携を積極的に進めることが、この大阪圏、あるいは関西に住んでおられる方たちの利益につながるという思いでおります。そのためにも、積極的な連携を進めていきたいというふうに考えているわけです。

一方、市営交通の料金でございますけれども、「PITAPA(ピタパ)」、ご存知でしょうか。今で利用者が70万人ぐらいでしたっけ。70万人ぐらいいらっしゃる「PITAPA」っていう制度なんですが、この10月から「PITAPA」をお持ちの方を対象に、実質値下げとなる割引制度を導入いたします。1回目の利用から一般の方で1割引、例えば地下鉄1区の場合、200円から180円になり、学生の方ですと2割引ですから1区が160円になります。バスも同様です。

ただ、私はそれ以外にも公共交通機関としてのサービスというものを考えられないのかと交通局に言っていると、そのひとつが昨日、事業仕分けが終わったあとに少し言わせていただきました内容になるんですが、違法駐輪が本当に多いまちなかで、なんとかこの違法駐輪を少しでも、乗ってきて停めるところがないやんっていう、仕方なしに停めておられる方も含めて、減らすことはできないかということから、自転車で都心に行く代わりに地下鉄を利用してもらえば減るだろうと。例えば一駅だけならワンコイン、100円で乗れるようにするとか、ショッピングを楽しんでもらえるようにするために、梅田などのターミナルでは乗り継ぎ、途中下車ですね、途中下車や乗り継ぎ時間の緩和といったものについて、ぜひ、そういうシステムを考えてほしいというふうに言っておりますし、で、駅のオープンスペースを市民の皆さんへ開放することや、あるいは他にもいろいろと交通局に対して、市民のための交通機関やということを、ぜひ表に見える形で出していただきたいと、そういう市民のための公営企業の姿を作り出したいということで、交通局にすると市長がいきなり無理難題言い始めたなあというふうに映ってんのかもしれませんが、ぜひここはがんばってほしいなと思って言い続けております。

(終わりに)

以上、ポイントだけを申し上げましたことをもとに、この10月中旬以降に公表させていただく予定の新しい市政改革に具体的内容として盛り込むようにしていきたいと思っておりますし、今まで大阪市のやり方っていうのは、きっちりと決まり、なおかつ地ならしが済んで、地固めまで済まないと公表できないんです、とだけにしていた部分を逆に例えば一駅100円にしろ、議論を市民のみなさんにもお見せするという形に一歩踏み込ませていただきたいなと。もちろん、100円にすることによって、市営交通の収益が悪化するという数字も交通局は言っております。そういったものもちゃんとお示ししながら、本当に市営交通としての改革型公営企業はなんなのか、それをみなさんでぜひ一緒になって考えていただきたい。それは市政改革、今後の区政会議であるとか、地域協議会であるとか、まったく同じだと私は思っております。以上です。

質疑応答

ここに、3万9千人から3万人以下、これ将来って書いてるのは明確に平成35年度を期してこの形にすると。この前のグラフ、無かったっけ。これだけだっけ。これですね。こういう形で確かにこの平成9年ですか、最初の年には5万3千人、私ども職員いました。で、平成17年から改革を一気にしなければならないということで、4万7千人の段階から、今ここまでようやくいろいろな努力をしながらやってきたということですから、今後、考えられる努力を続けていってここまで持っていくというふうに思っております。よろしいでしょうか。

で、当然、退職する場所と、それから退職するからといって仕事が同時になくなるということではありませんので、それは当然、人と仕事の関係というものの整理を今後もずっと続けていかなあかんと思いますし、そういう中で、この平成35年に、2万人台に到達するというのが、ようやく見えてきたんですけども、当然、新たな市政改革につきましては、公共の仕事の担い手をどういうふうに考えていくのかっていう議論を、これはもういろんな分野でやっておりますので、現在、方向性が固まりつつあるものについては今、ここに書かしていただいておりますけども、当然、それ以外の分野におきましても、更なる民間委託など、市の外部に思い切って仕事を委ねていくという可能性も当然ございますので、そういったものを盛り込みながらということになるのかなあと思います。ただ、それがどれで何人やねんというところまでは、まだ精査はできておりません。

それから、地下鉄の民営化議論でございますけれども、改革型公営企業をめざすといい続けておりますし、その思いは変わりません。で、昨日も取材の中で私、申し上げましたのは、たとえ民営化、それが上下分離方式なのか、完全民営化なのか分かりませんけれども、その選択肢を選ぶ段階において、企業価値が上がっているかどうかっていうのが非常に大きなポイントになると思います。ですから、交通局に対しても企業価値を高める、そして、信頼感を高めるという形を徹底的にやってほしいと思っています。それをきっちり精査していく期間がどれぐらいかなんですが、この次期市政改革が5年計画 になるのかどうかなんですが、私は5年計画っていうものに対して、長すぎんのんちゃうんかいなという気はしてますから、もっと柔軟に、例えば3年ぐらいで見直しができるような体制は作るべきであろうというふうに思います。で、完全民営化になるのかどうか、改革型公営企業なのかっていうと、私、上下分離方式っていうのは、この方式があるから、阪神なんば線ができ、中之島新線もできたという認識は、これ、交通局、間違いないですか。

だから、それが民営化がどうこうという形にすぐにいってしまうのが、なぜそう急ぐんだろうと。これ、何十年かかってるんですか、地下鉄。ここまでのネットワークにするのにね。かけてきた年数であるとか、かかってきた費用、陣容を考えて、ぜひもういっぺん、市民の足、あるいはその市民っていっても市内に住んでる人だけじゃないですよ。大阪市に通ってこられている方が、先日の林教授のシンポジウムの際にお示しした図で、この間の流動人口、動態の図、ございましたですよね。一日にこれだけの人たちが移動している大きなエリアとして考えたときの地下鉄の重要性っていうのは、民間の鉄道と一緒になって、いろいろな改革をしていかないといけないという思いでおります。やっぱり地下鉄が先頭を切って改革がしたいなと思ってますけど。

私個人、個人とはいえないですね、私は消えておりません。今、日本の政令市の中で唯一、無条件で年齢要件をクリアすれば、市民であれば、無料ですべて乗れるわけです。それはやっぱり受益と負担ということから考えると、一定の制限なり、あるいは年間かかるそのカードを作る費用なりを負担していただかないと、私は今の時代に合わないということを申しておりますし、で、元気アップ会議等、いろいろと地域を回りまして、実際に持っておられる方に聞いても、向かいの家は違う市やと、向かいの家は違う市で、おたくらええわなあと言われる。それだったら、それを言われるぐらいなら、年間3千円なら3千円、あるいは月の使用の上限がこれぐらいであっても、年間使用の上限が決められても、私らは逆にそうしていただくほうが、いや、私らちゃんと払ってると言えるからいいという言葉を何回も聞いてましたんで、一旦、市会に出しました。 ただ、市政改革が進んでいないということを理由に、もっと雑巾がぬれてるからもっと絞って絞って一滴も落ちないようになるまでは、市民サービスに切り込むなというふうに言われたわけですが、今回、22年度で一定の市政改革を成し遂げたという方向性と同時に、なぜ私はこの敬老パスというものの上限決めならびに有償化、これは残したいから、こういう制度を残して、これからますます高齢化社会になって、街中に出てきていただく方を増やしたい、増やさないと健康のためにもよくない、そういったことから考えてますんで、大阪市域だけでいいのかという思いがあります。たとえばこれが有料化、あるいは制限がつくという形になると、隣接市ですでに大阪市営地下鉄が入っているところございますが、そこの市に対して、敬老パスをおやりになりませんかと。隣接市であればうちのシステムを使っていただく中でもちろん費用はその市にもっていただくわけですが、高齢者が大阪市の中に買い物に来ていただくと、あるいは親戚の方を訪ねるというときに使っていただけるシステムとしてお考えいただけませんかというのは、まったく無料ではよう言わんかった。これを有償化していくことによって、隣接市にぜひお使いいただけるんであれば制度を考えてくださいということを言いたいと思ってますから、それがこの秋になるのかどうか、私はあきらめたわけではございませんし、そのほうが大阪市の市営交通としての、あるいは健康福祉局が今所管の局になっているはずですけれども、予算の使い方という部分で納得していただけるのではないかと思っております。

ただ、やっぱりこの議論というのは、私、昨日言わせていただいて、逆に皆さんに報じていただいたことで、大阪市営交通としてやれることっていうのは他にもあるん違うかっていう議論につながるんではないかということも思っています。単に民営化だけがいいのではなく、ここまで、8千億ですか、当時の、建設当初からの貨幣価値からするととても計算ができないぐらいのお金が地下鉄に入っておりますし、で、あの数字もらってなかったんだけど、もう、入ってない?例えば面積比率。東京地下鉄の営業キロ数とその面積と、ある?

市長になって2年8ヶ月が過ぎたところです。この22年度予算を決めるまでは、逆に、前・關市政の市政改革、それをいかに上回るかという形で財政改革に関しましては、市の職員の給与カット等も含め、積極的に取り組んだ結果として、先ほども申しました今年の7月の「市政だより」に出させていただいた一連の改革の成果をあげることができたというふうに思っています。

そして、その成果をあげることができたけれども、今、日本の国というものが完全に地域社会を軸にして成り立っていたはずのものすら、崩壊しているのではないかということが、あちこちに見受けられる中で、大阪市こそが地域主権といわれるその中身をしっかりと築き上げていけるのではないかというのを、この2年8ヶ月走り回ってきました中で地域振興会、女性団体協議会、コミュニティ協会、社会福祉協議会、その他あらゆる市と非常に密接につながっておられる団体、PTAもそうです、市青(大阪市青少年指導員)もそうです。一方でNPOといわれる積極的に市とかかわりながらやろうと思っておられる方たちの動きを見させていただく中から、今後のありようというものが地域主権の主体であろうという形で方向性を出したいと思いました。で、その方向性に具体性が今ここでスケジュールが書いてないではないかとか、あるいは行程表がないではないかという議論を、今、するときではないと私は思っています。こういう方向性に向かって進みたいと思っています、いうことが大事です。

なぜなら、先ほど2つ目の質問になりますが、大阪維新の会が外圧を与えたからこういう方向性が出てきたのではなく、大阪維新の会があまりにも根拠のない、あるいは本来比較すべきでない事柄を比較し、さもそれが正論であるかのようにおっしゃっているから、市民を惑わす以外のなにものでもないということを、私は声を大にして今言わなければ、これからますます、大阪維新の会が理不尽な、あるいは橋下知事が内政干渉であるとか、信じられない、地方自治の原則からすると信じられない知事としての行動をされようとしているということに対する、我々、大阪市民すべてのために動かなければならない、あるいは発信しなければならないと思うときだから言わせていただいております。そらそうです、橋下さんにもお聞きになったら、自分らの手柄やというのはいつものことです。あの方がいらっしゃったから、ほんとはもうちょっとうまいこといったのにいかなかった事例っていうのはいくつもあります。それはメディアの皆さんならご存知のはずですが。